今日も、読書。 |海のバトンを、受け取って

2022.5.15-5.21

ポーラ美術館|モネからリヒターへ展

週末に、1泊2日で箱根を旅行した。GWの混雑を回避するため、1週間早い4月末に訪れたのだが、普通に混んでいてやはり箱根は偉大だった。

日々の雑事を忘れ、温泉に浸かって疲れを癒す。今回はそんな休養の旅で、基本的に有名な観光スポットには行かなかった。しかし唯一、どうしても訪れたいところがあって、それがポーラ美術館だった。

ポーラ美術館の開館20周年記念展「モネからリヒターへ 新収蔵作品を中心に」を、どうしても観たかったのだ。

箱根湯本駅からバスに揺られること40分。

箱根の山中にポツリと佇むポーラ美術館は、「箱根の自然と美術の共生」というコンセプト通り、周囲の緑に溶け込む、美しい外観が特徴だ。ガラス基調で開放感のある建築は、箱根の森の眺望と自然光を、優しく館内に取り込んでくれる。私が訪れた日はあいにくの雨模様だったが、それでも、ポーラ美術館は美しかった。

「ポーラ美術館開館20周年記念展 モネからリヒターへ ― 新収蔵作品を中心に」は、「光」を主要テーマとし、ポーラ美術館の歴史の集大成的な作品展となっている。展示会名のとおり、クロード・モネをはじめとする印象派の画家から、ゲルハルト・リヒターら現代の作家まで、非常に幅広いアーティストの作品が揃っていた。

特に印象に残った作品は、まず、ベルト・モリゾの「ベランダにて」。

「光」というコンセプトにふさわしい、明るい色調の印象派作品。こんなにも温かな陽光を感じられる絵画があるだろうか、と思った。これまで観てきた印象派の中でも、個人的に上位に食い込む作品だった。

もうひとつ、中村忠良さんの版画作品にも、衝撃を受けた。

私はこれまで、「版画」と聞くと、小学校の図工の時間に彫刻刀で彫っていた、あの荒々しい木版画のイメージしか持っていなかった(小学生の自分は、確かレッサーパンダの木版画を作ったはずだ)。

しかし中村さんの銅版画の作品は、写真と見紛うほど精巧で、版画に対する印象がガラリと変わった。モノクロの作品にも関わらず、いやだからこそかもしれないが、作品から「光」の存在が強く感じられるのも不思議だった。暗い展示室にぽっかりと浮かび上がるような展示も格好良く、すっかり惹きつけられてしまった。

あと、館内のレストランで食べたシーフードカレーが激ウマだった。

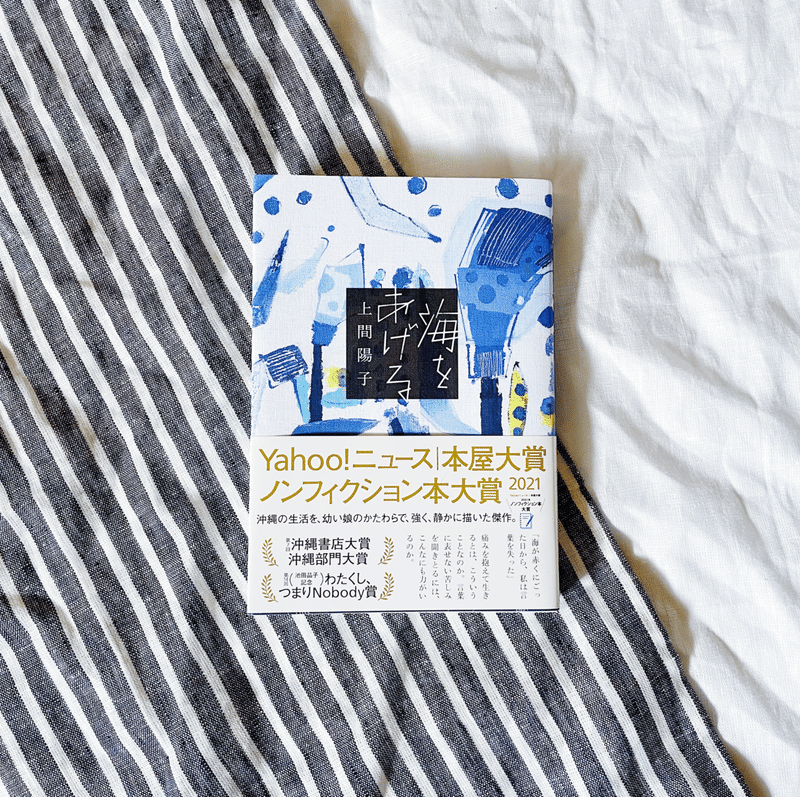

上間陽子|海をあげる

Yahoo!ニュース|本屋大賞2021ノンフィクション本大賞の受賞作。上間陽子さんの『海をあげる』を読んで、感じたことを書いてみる。

「海が赤くにごった日から、私は言葉を失った」おびやかされる、沖縄での美しく優しい生活。 幼い娘を抱えながら、理不尽な暴力に直面してなおその目の光を失わない。ベストセラー『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』から3年、身体に残った言葉を聞きとるようにして書かれた記録。痛みを抱えて生きるとは、こういうことなのか。言葉に表せない苦しみを聞きとるには、こんなにも力がいるのか。

沖縄で暮らす著者・上間さんは、琉球大学の教授で、非行少年少女の問題を専門とされている。

この本には、辺野古基地建設の問題に揺れる沖縄での微妙な生活や、虐待や性暴力を受けて非行に走る子供たちの声、そして小さな娘を育てる著者の母親としての力強い覚悟が、包み隠すことなく収められている。

この本から聞こえてくる人々の声は、おしなべて痛烈な痛みを伴い、胸に迫ってくる。これまで自分が目を背けてきた、いや、生活の中で気にかけてこなかった問題に、気付かせてくれる。

沖縄の現状を知って、では自分に何ができるのか、という問いを突きつけられると、どうしようもなく無力感に苛まれる。人にはそれぞれの生活があって、きっとほとんどの人は、自分のつつましい生活を守ることに精一杯だ。

だけど、これだけは言える。知らないことは、罪なのだ。

私たちが思い浮かべる、沖縄の美しい海、ゆったりと流れる時間、島民の温かい人柄。その裏には、真っ黒に汚れた現実がある。私たちが知らないだけで、沖縄の海は、汚れているのだ。上間さんは、心からそのことを憂いている。声を上げている。

書名にもなっている「海をあげる」という言葉。本書を読んでいて、その意味に気づいたとき、はっとする。

著者から読者に投げかけられた海のバトンを、どのように繋いでいくべきか。私はただ、できるだけ多くの人に、この本が届いてほしいと思う。どうかこの海のバトンを、受け取って。

文学ラジオ 空飛び猫たち

最近よく聞いているラジオがある。

話は少し脇道に逸れるが、皆さんは普段、ラジオをお聞きになるだろうか。私は、大学時代に「オールナイトニッポン」というラジオ番組を、ラジコのアーカイブでよく聞いていた。中でも「霜降り明星のオールナイトニッポン(当時はオールナイトニッポン・ゼロ)」が好きで、リスナーとしてメールを送っていた時期もあった。

最近は、PodcastやVoicyなど、誰でも気軽にラジオ番組を作ることができる、音声配信アプリが増えている。前置きが長くなってしまったが、今回ご紹介したいラジオ番組も、Podcastなど、各種音声配信サービスで配信されているものだ。

その名も、「文学ラジオ 空飛び猫たち」。

番組名にもある通り、トークテーマは「文学」だ。「小説が好きな会」という読書会の主催者・ダイチさんと、羊を巡るカフェの店主・ミエさんのお二人が、硬派な文学作品を、ゆるく楽しく紹介してくれる、そんなラジオ番組だ。

毎回1作品、テーマとなる小説が(たまにエッセイなど別ジャンルの本も)取り上げられ、見所や感想などが語られる。本のジャンルに決まりはないが、海外の翻訳小説や、SF小説がよく選ばれている。結構マイナな海外作品が取り上げられたりしていて、新しい作家との出会いがあり、面白い。国内作家では、村上春樹作品がよく選ばれる傾向にある。

選書は正直かなり渋いが、番組を聞いてみると、難しい批評などは一切なく、お二人がただただゆるくお話しをされている。バーの片隅で、読書友達と飲んでいるかのような、そんなアットホームな感じがある。お二人の本の読み方や、アウトプットの仕方、そして映画などにも精通する幅広い知識は非常に参考になり、読書の際に持つべき着眼点などを学ぶこともできる。

「今日も、読書」を読んでくださっている読書好きの方は、きっと好きなラジオだと思う。ぜひ移動時間や作業時間中など、一度試しに聞いてみていただきたい。

↓「今日も、読書。」のイチオシ記事はこちら!

↓「今日も、読書。」の他の記事はこちらから!

↓本に関するおすすめ記事をまとめています。

↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。

↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?