今日も、読書。 |世界のブックデザインを楽しむ週末

2022.2.27 Sun

カラ兄:上巻 77ページ

後楽園にある「印刷博物館」へ行く。

大手印刷会社の凸版印刷が設立した博物館。今回のお目当ては、友人から噂を聞き、気になっていた「世界のブックデザイン2020-21」という企画展示だ。

家から少し遠かったが、行ってよかった。書籍ってアートなんだと、認識を改めることができた。

展示方法は至ってシンプル。大きな台の上に、本が等間隔で並べられていて、小さな解説文が付いている。主役の本を、最大限に引き立たせる展示だった。

ゴム手袋越しではあるが、本を自由に手に取り、間近で観察することができる。スイス、ドイツ、オランダ、中国、日本の、面白いデザインの本が一堂に会し、さながら本のサミット会場だった。

普段文庫本ばかり読んでいる影響か、本というものが取りうる形態の、幅の広さに驚かされた。文庫本はサイズの規格が大体同じだが、今回の展示で並べられていた本は、ひとつとして似たデザインのものはなかった。

背表紙が存在せず、綴じられた紙の束の背面が剥き出しになっていたり、表紙が段ボール紙で作られていたり、全ページ袋とじになっていて、切り取らないと読めなかったりした。本によって、カバーや用紙の質感、硬さ、色味が全く異なり、裁断方法や綴じ方、印刷するためのインクに至るまで、本はこんなにも自由なのだと、衝撃を受けた。

手に取った時に感じる重さや、手に吸い付く感覚、ページを捲る時の紙のしなりや、匂い。全てが、脳の芸術を司る部分を刺激してくる。本はアート作品なのだと、肌身を通して実感した。

2022.2.28 Mon

212日目。

カラ兄:上巻 77ページ

「世界のブックデザイン2020-21」で、私は特に、中国の本に感銘を受けた。

何というか、他の国々はあくまで、「書籍」という枠組みの中で様々なデザインに挑戦している感じだが、中国だけは、そんな枠組みをひょいと飛び越えて、もっと広い枠組みで戦っているような印象だった。

例えば、こんな本が置いてあった。本かと思いきや箱で(?)、蓋を開けると文字が印刷された紙の束が入っていたり、表紙にクリスマスカレンダーのような、めくると隠れた文字が現れるギミックが付いていたり、大きな本のページを捲っていくと、中から小さい本が出てきたりした(伝われ)。

こんなのアリ?という奇抜なデザインの連続で、中国の本はとにかく自由だった。正直、読みやすさなんて二の次だった。

以前『本を贈る』という本を読んだ。その時の読書体験から、「世界のブックデザイン2020-21」の展示場に並ぶ全ての本は、書き手から編集者、装丁家、印刷家まで、とにかく多くの人が血肉を注いで創り上げた、芸術の結晶なのだということを、深く感じた。

いったいどれほどの人が、どれだけの時間をかけて、これらの本を作り上げたのだろう。そこには途方もない、本への愛があった。そして、これだけ手の込んだ芸術作品が、一般人でも比較的容易に購入できるという点が、本の素晴らしさだと思った。

私は本の装丁が好きで、これまでも装丁のデザインに注目はしてきたが、今回の展示でブックデザインの奥深さを改めて知ることができた。もっともっと勉強していきたいし、いつか自分も作り手として携わることができたら、これ以上の幸せはないと思う。

2022.3.1 Tue

213日目。

カラ兄:上巻 77ページ

久しぶりに、本棚のメンテナンスをした。

きっかけは、noteに#わたしの本棚で本棚紹介の記事を投稿したことで、本棚の写真を撮るついでに、本を一度外に出して、本棚の掃除をした。日頃本を移動させることは滅多にないので、久しぶりに、本棚の空気を入れ替えることができた。

↓我が家の本棚の写真を、ひたすら並べただけの記事だが、興味がある方は、ぜひご覧ください。

本の順番を入れ替えることも考えたが、今回は時間がなく断念。代わりに、本の断捨離を決行した。

油断していると、本棚に並ぶ本の数は、あっという間に増える。気がつくと本棚の余白はなくなっている。私は一度買った本をほとんど処分しないので、本が収納できなくなるのも、時間の問題だった。ここらでひとつ、心がときめかない本があれば売却しようと決意し、ひと通り本棚を検分する。

本棚に行儀よく並んだ本たちは、どれも必要な本に見えてくる。もう何年も読まずに積んだままの本もあるが、あらすじを読んでみると、少なからず心がときめいて、取っておこうと思ってしまう。それでも、一冊一冊点検し、手放しても良いと思える本を、なんとか選んでいく。

どの本にも、それを買った時、読んだ時の思い入れがある。内容はあまりハマらなかった本でも、それを読んでいる時の周辺の思い出が蘇ってきて、すっぱりと手放すことができない。

誰かにオススメされた本、誰かにいただいた本。旅先で買った本。親の代からずっと家にある本。一度挫折して、数年越しに再読した本——。

本を手放すことは、本当に難しい。売らないで、と本が訴えかけてくるようだ。結局、ほとんど手放すことができなかった。苦渋の決断で8冊選び、古本屋へ売りにいくことにする。

2022.3.2 Wed

214日目。

カラ兄:上巻 77ページ

自宅で映画館気分を味わいたい。

映画館の三大要素とは、何か。私は、「大画面」「暗さ」「キャラメルポップコーン」だと思っている。このうち、「大画面」は、最近ワイドモニターを買ったから絶好調だし、「暗さ」は、照明を落とせば事足りる。今の私に足りないのは、「キャラメルポップコーン」だ。

究極のキャラメルポップコーンを求め、街を彷徨い歩く。映画館のポップコーンといえば、「塩味」と「キャラメル味」の2強だが、私はキャラメル派だ。

映画館で食べるポップコーンって、なんであんなに美味しいのだろう。まず、香りが違う。思わず手を伸ばして口に入れてしまう、魅惑の香りだ。そして味も、10割増しで美味しく感じる。映画館で食べると、外で食べるよりも、断然美味しいのだ。あの魔法を自宅でも再現できないかと、美味しいポップコーンを求めて彷徨う。

目星をつけておいた、成城石井、KALDI、セブンイレブンを渡り歩くも、どういうわけか、キャラメルポップコーンが置かれていない。いっそのこと映画館の売り場に買いに行くことも考えたが、それならそのまま映画館で映画を観ればよいではないかと思い、やめる。私はあくまで、自宅で、映画館にいるような気分に浸りたいのだ。そしてさんざん歩き回った挙句、家のすぐ近くのファミリーマートで、見つけてしまった。灯台下暗しだ。

このポップコーン、本当に美味しい。ポップコーンって、しっかりコーティングされている部分と、あんまりされていない部分があるのが普通だが、このポップコーンは違う。全粒100%全力でコーティングされていて、どれを食べてもカリカリ食感、味も全てしっかり濃くて美味しい。まさに私が追い求めていた、究極のキャラメルポップコーンである。

ポップコーンを準備し、コーヒーを淹れて、じっくり映画鑑賞。もしかして、映画館よりも快適なのではないか、と思う。

こういうご時世だ。家の中で普段やっている楽しみ方を、ほんの少しグレードアップさせる。そういう細やかな幸せが、週末を豊かにしてくれる。

2022.3.3 Thu

215日目。

カラ兄:上巻 137ページ

カラマーゾフの兄弟を読み進めている。登場人物の名前のややこしさに、全然慣れることができない。名前の時点で既にややこしいのに、それよりもややこしい愛称が出てくるから、困る。頼むから、愛称で呼ばないでくれ。

どうやら、カラマーゾフ家という家族の伝記的なものを、第三者が語るという体裁で物語は進んでいくようだ。第一章まで読み終え、父フョードル、長男ドミートリイ、次男イワン、そして三男のアレクセイの出生や性格が、一通り紹介された。舞台は整った、といった感じだ。とりあえず、フョードルがクソ親父であることは分かった。これからどうなっていくのか、楽しみだ。

最近のマイブームは、羊文学である。

アニメ平家物語にめちゃめちゃハマっている。そのOP曲「光るとき」を歌っているのが、羊文学というバンドだ。ギター、ベース、ドラムの3ピースバンド。

何というか、楽曲やPV映像、メンバーの佇まいから漂う「芸術大学出身感」が堪らなく好きだ。小さくて散らかったアトリエに集まって、自分たちが追い求める音を、時間を忘れて奏でるオタクたち。実際に彼女たちが芸大出身なのかどうかは分からないけれど、勝手ながら私にとって羊文学はそんなイメージで、すごく良い。二宮敦人さんの『最後の秘境 東京藝大』に出てきそうな、そんなイメージ。

「羊文学」っていうバンド名も、最高に格好良い。「音楽だけじゃない」ということを表現したくて、「文学」というワードを選んだそうだ。読書好きは、この名前を目にした時に、少なからず関心を惹かれることと思う。YOASOBI然り、最近は本と音楽の相互反応に、少し興味がある。

羊文学と聞くと、村上春樹作品の登場人物である「羊男」を思い出す。それもあってか、私の中で羊文学は、『羊をめぐる冒険』とか『ダンス・ダンス・ダンス』とか、村上作品とも結びついている。『羊をめぐる冒険』のテーマソングとか、そんなイメージだ。彼女たちの音楽を聴いていると、まるで本の世界に入り込んだかのような、不思議な没入感がある。読書中のお供にも、最適な音楽だと思う。

2022.3.4 Fri

216日目。

カラ兄:上巻 142ページ

西加奈子さんの『サラバ!』を読む。又吉直樹さんが絶賛していたことをぼんやりと覚えていたが、長らく積んでいた作品だった。

これはすごかった。ここ最近で、一番読むペースが早くなってしまった。それくらい、先を読ませる力が、とにかく強かった。

まず上中巻で、歩は自分のようだ、と感情移入した。

自分の意見を持たず、周囲に合わせて、面倒な問題を回避する。彼の考え方や生き方は、私のそれと似ていた。私は歩のように容姿や運動神経が良くなかっので、彼のように順調な幼少期とはいかなかったが、根本的なスタンスは同じだと思った。

歩は常に、強烈な個性を持つ母と姉、つまり家族に、振り回される。特に姉の存在は彼にとって脅威そのもので、この物語は、歩が家族に振り回されながらも、どうにか生きていく様を、描いていくものだと思っていた。

まったく甘かった。下巻で待っていた、衝撃。木槌を頭に振り下ろされたようだった。

自分がそれまで立っていた、盤石だと信じ切っていた地盤が、実は最も不安定だったのだと気づく感覚。私は心のどこかで、歩が、つまり私自身のスタンスが、絶対的に正しいのだと信じていた。人の気持ちよりも自分の気持ちを優先し、他人に迷惑をかける歩の姉のことを、絶対的に間違っていると決めつけていた。

しかし、本当にそうだろうか?物語終盤の展開は、歩に自身を投影しながら読んできただけに、非常に考えさせられるものだった。

自分だけの、軸を持つこと。自分が信じるものを、他者に決めさせてはいけない。姉が歩に向けて放ったメッセージは、私の心にも深く刻まれた。

2022.3.5 Sat

カラ兄:上巻 142ページ

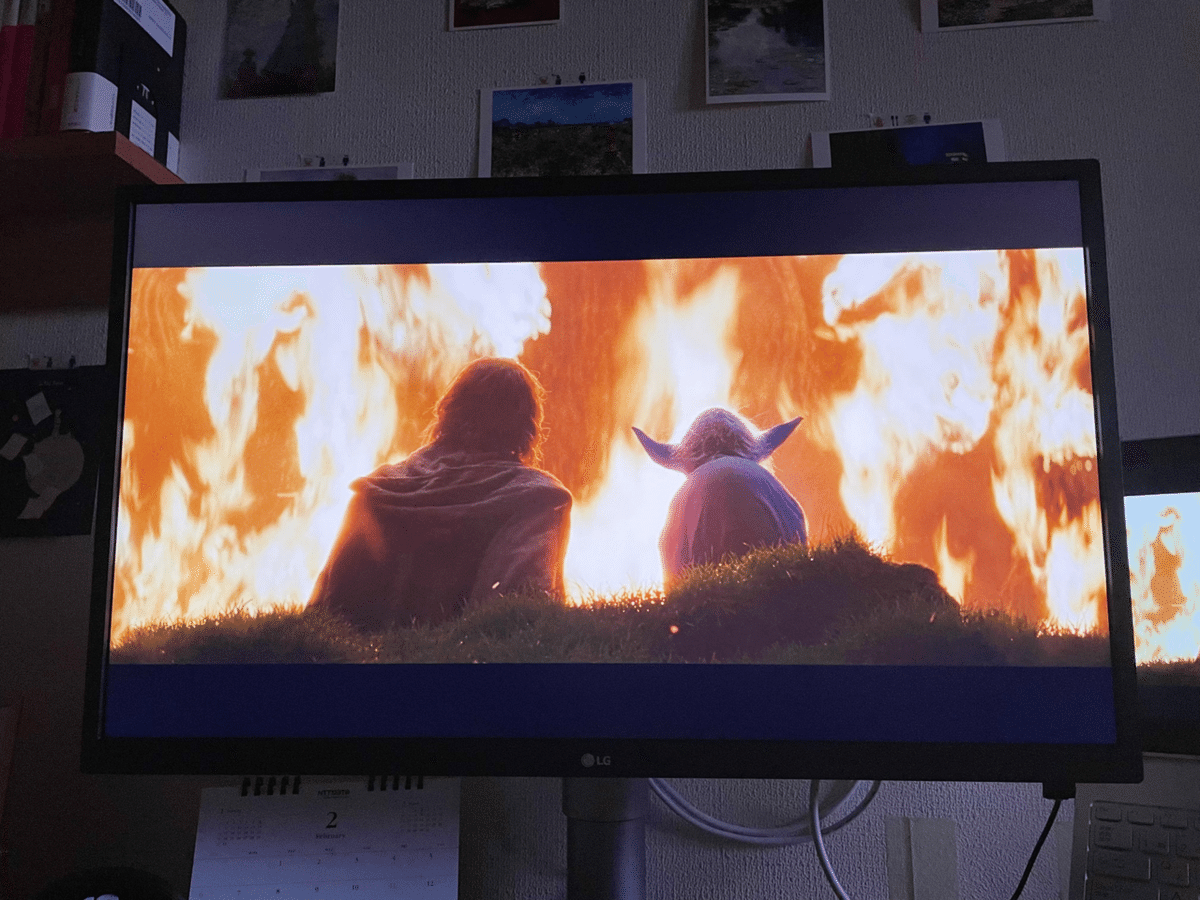

スターウォーズシリーズ全9作品、遂に完走した。ちょっと感想を語らせてほしい。

これだけ作品の世界観に深くのめり込むことができたのは、おそらくハリー・ポッターシリーズ以来だった。銀河を舞台にしたスターウォーズの世界観は、非常に完成されていた。遠い宇宙のどこかで、スターウォーズの物語が実際に繰り広げられているのではないかと、本気で思った。

細部まで一切の妥協なく、映像が作り込まれていた。宇宙を舞台にしているにもかかわらず「作り物」感がなく、むしろ宇宙ってこういう感じなのだという、説得力のある現実味すら感じられた。一体どのようにして、あんなリアルで迫力のある映像を撮れるのだろうか。どこまでが実写で、どこまでがCGなのか、全く分からなかった。

皆さんはスターウォーズの中で、どの作品がお気に入りだろうか。難しい質問だが、私はやはり、エピソード3だ。エピソード4〜6へと繋がっていく様々な謎が明らかになる、熱い伏線回収の展開が堪らなかった。

好きなキャラクターは、ハン・ソロだ。スターウォーズシリーズの中で、間違いなく彼が一番格好良い。ここに関しては、異論は認めない(過激派)。彼が「I know.」と言った時の鳥肌ったらなかった。鳥になるかと思った。

今回私は、シリーズ9作品を、2カ月で一気に鑑賞した。週末になると、ミレニアム・ファルコンに乗り込み、宇宙を冒険する日々だった。素敵な時間をありがとう。

いつの日かまた、ジェダイの騎士たちに会えることを、心待ちにしている。

↓「今日も、読書。」のイチオシ記事はこちら!

↓「今日も、読書。」の他の記事はこちらから!

↓本に関するおすすめ記事をまとめています。

↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。

↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?