よい龍(ドラゴン)の見つけ方とは?

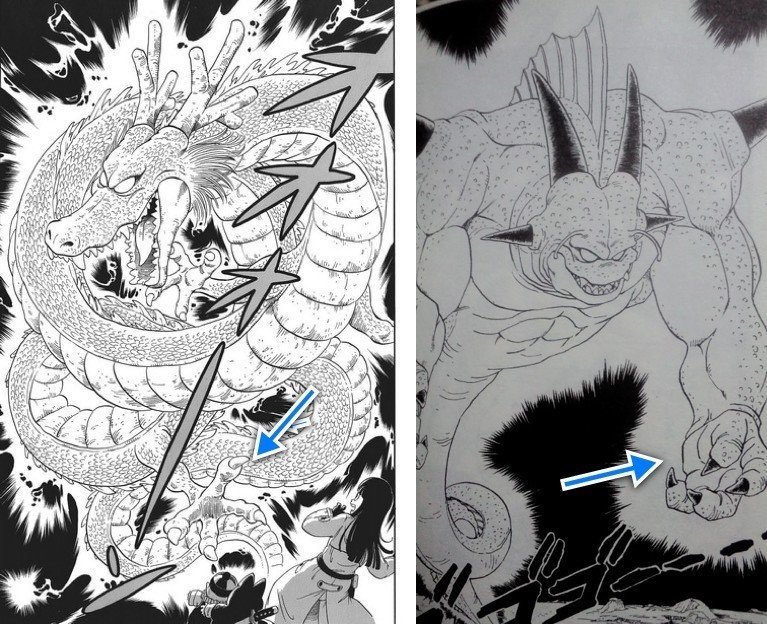

実は地球の神龍(シェンロン)はどんな願いでも叶えてくれるのに1番偉い龍じゃない。

そりゃそうだろう。ナメック星の神龍(ポルンガ)がいるんだから。

しかしポルンガも最高位の龍ではない。

二匹共(二人共?)高位ではあるが最上位ではない。

ただこれは「龍」として見た場合の話で僕らの知っている龍には実は階級がある。

各地の龍の特徴

まず龍の生息地は主にユーラシア大陸を中心に広がっている。

東アジアの「龍」・西洋の「ドラゴン」と「ワーム」・南アジアの「ナーガ」様々な龍と言われる生き物が各地で生息圏を持っており、それぞれに個性的な特徴や共通点がある。

僕らがよく知る神龍(シェンロン)のような東洋的な龍には生物としての特徴が示されている。

「角は鹿に。頭はラクダに。目は鬼に。首は蛇に。腹はシオフミ(空想の動物)に。鱗は魚に。爪は鷹に。掌(手のひら)は虎に。耳は牛に似ている。」

この内容は「爾雅」という中国の古い辞典に載っており、日本で普段見かける龍はこの記述に基づいている。

この種類の龍の生息地は中国に文化的影響を受けた東アジア地域が中心である。

一方で東アジアから見てユーラシアの反対側の西洋圏では恐竜系と蛇系の二種が生息している。

西洋圏の龍は二本の角と蝙蝠のような翼と四本足を持つ恐竜系の「ドラゴン」と手のない蛇系の「ワーム」の二つが混在している。

両者は体表が鱗で覆われ水中に暮らしたり、水辺に現れるなどの共通点を持つがドラゴン系は火を吐くのに対しワーム系は毒の息を吐く伝承が多い。

また毒に関係のある龍はスタンの国々や南インド・東南アジアにも生息する。

タジクスタン・パキスタン・アフガニスタンの境界地域であるパミール高原では

天候を操り、機嫌によって風水害が起こるとされる毒龍が暮らしている。

そして南アジア、東南アジア地域は毒蛇のコブラをモデルにした「ナーガ」と言われる種類の龍の生息地である。

この龍もその姿から毒に関係しているし天候をあやつる力も持っている。

つまり手や角などの有無はあるが蛇系の形はユーラシア中で生息しており、恐竜系の龍は西洋圏にしかいない。

またどの地域でも水場に暮らしたり、風雨を操ったりするなど水に関係する性質を持っている。

日本では水神としての性質を持ち、各地域で水害に関する記述や水辺や水中に暮らす生態が報告されている。

各宗教の中の龍

龍そのもの出現は紀元前4000年頃のメソポタミア・シュメール人の時代に遡る。

彼らの記録に大蛇の胴体と角と足を持った龍が登場する。

後のバビロニアではティアマトという龍が発現する。この龍は天地創造の神話の中で退治されるのであるが水に関する記述があり後世の龍に通じるものがある。

さらに時代が下るとゾロアスター教とバラモン教に三つの首を持つ災いをもたらす龍が登場する。それぞれ「アジ・ダハーカ」と「アヒ」という名を持ち「アジ」と「アヒ」はどちらも「蛇」を意味する。

両宗教ともに同じアーリア人系の宗教で兄弟関係にあるものと考えられているので元々アーリア人の文化の中に三つ首龍がいたことが窺える。

災いをもたらす龍はキリスト教にも現れる。

新訳聖書に大天使ミカエルに退治される七つの頭を持つ赤い龍が出現する。

そしてキリスト教圏では聖人が悪い龍を退治するという伝承が数多く存在する。

これは布教上のシンボルとして培われてものだろうと考えられる。

同じように古代ギリシャの神話など西側の神話には龍退治のお話がいくつかあり、西洋圏では龍は災いの元としての性質が強い。

それぞれ神や人の手によって何らかの方法で退治されたり、地中に埋められたりする。姿形はかなりレパートリーがあるのだが意外と共通点が多い。

そして南アジア・東南アジア地域には「ナーガ」という龍の一族が登場する。

まずバラモン教から生まれたヒンズー教にはティアマトのように天地創造に関わる龍が登場する。

乳海攪拌という綱引きをして世界を作ったという物語がある。

このお話の中で「ヴァースキ」という名前のナーガが登場し神様たちの綱引きの綱にされるというちょっとかわいそうな目に合う。こちらも毒を吐き、洪水を起こしたりする力を持っている。

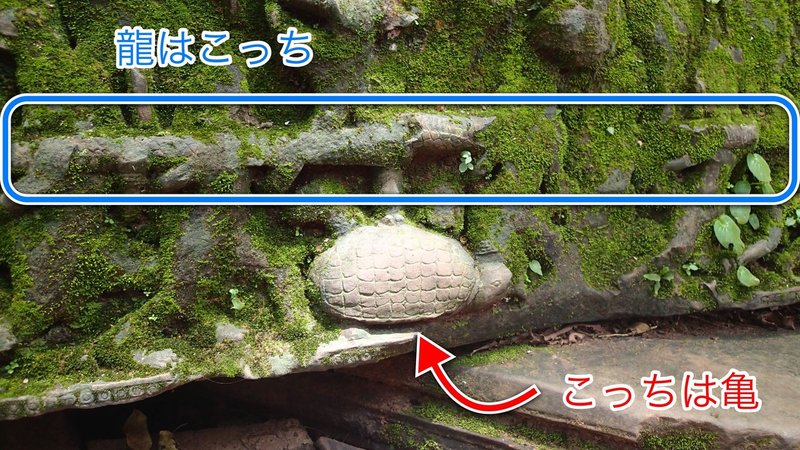

上記の写真はその様子を象ったレリーフをカンボジアで撮影したものだ。

仏教の中のナーガは仏教を守護する霊獣であり、お釈迦様が悟りを得た時に豪雨から守るために彼の傘となって守護した「ムチャリンダ」というナーガが有名である。

東南アジアのお寺でよく見かける7つの頭を持った龍がムチャリンダだ。

他に仏教の中に登場する龍では『ラーマグラーマの仏塔の龍』という龍がいる。

こちらは釈迦の遺骨を守る龍で池の中に棲む水龍であり、またも水に関係した属性を持つ。

このように仏教の中では古くから龍が守護者として協力しており、この考えはシルクロードを通って中国にもたらされる。

そして中国では「ナーガ」の役割は中国に元々あった中国思想の中の「龍」にとって変わられる。

そのため今日、日本で見られる仏教の守護者の龍は神龍(シェンロン)的な龍なのである。

この東アジアの龍がメソポタミアの龍に似たデザインであることはとても興味深い。また宗教の中にはたくさんの龍が登場するがほとんどの龍が洪水や天候に関係しアジア圏の龍たちはよい面とわるい面両方の側面を合わせ持っているのも面白い部分である。

「よい龍」の見分け方とは?

簡単に整理すると龍は西側のキリスト教世界の中では災いのシンボルとして、東側の仏教世界の中では守護者として扱われる。

つまりよい龍のほとんどはユーラシアの東側に生息していることになる。

そして冒頭で述べたように東アジアに生息する「龍」には階級が存在する。

これが他の地域の「ドラゴン」や「ワーム」「ナーガ」と少し違うところだ。

大昔の中国では龍には権威の象徴という側面があり、龍のデザインされた彫刻や衣服は天帝を表すものとされていた。

中国の「龍」は権威の象徴であり、災いをもたらすものでもあるが農耕民にとっては恵みをもたらす存在でもある。これは王様も同じである。

そしてこの龍のデザインには三段階の階級があった。

見分けるポイントは指の数である。

古代の中国では五本指は王様のもの。四本指は王族のもの。三本指は貴族のものと定められていた。

五本指の龍は王様だけがその使用を許されたデザインだったのだ。

つまり五本指の龍は最上位の龍であり、龍の中の龍なのである。

法衣店としての現役時代に職人さんたちには「注文の時は指の数に注意しろ」という風に教えられていた。

日本では厳密に中国の習慣を守っているわけではないがこうしたルールに対する配慮を現代の職人さんたちもちゃんと守られている。

五本指の龍は容易く生み出していい龍ではないのだ。

注文をいただく時は「龍の指は三本と四本どっちがいいですか?」と聞くようにしている。僕も現役時代は「五本指は王様の龍なのでそこはやめておきましょう」と声をかけていた。

五本指の龍は大変貴重な存在であり、三本より四本、四本より五本の方が高位でありがたい龍ということなる。

もしも五本指の龍を見た時はその龍は龍としては神龍(シェンロン)よりは上位の龍である。

もしかしたら何か願いを叶えてくれるかもれない。これは祈らずにはいられない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?