【相対性理論】中学数学で知る

こんにちは。アクセスありがとうございます。

最近では、ブラックホールの撮影に成功したり、重力波を観測したりと色んな事象が確認されています。その中で鍵となるアルベルト・アインシュタイが考えた相対性理論です。そして、アインシュタインの考えた相対性理論を少しでも簡単に書いていこうかなと思います。

そして、文系の私は詳しくないので、以下の本、動画を参考にします。

相対性理論を知る前に

相対性理論とは、簡単に説明すると「時間と空間」について革新的な論理です。そして、相対性理論を勉強する理由は、ヨビノリさん曰く、「論理的思考力」のトレーニングができる素材です。相対性理論を学ぶことは、「直感に反することを理論で受け入れる」という思考能力を養える題材なのです。

相対性理論を知る

相対性理論とは、1905年「時間と空間」をテーマにした「特殊相対性理論」と1915〜1916年「時間と空間」そして「重力」を追加した「一般相対性理論」の2種類をアインシュタインが発表しました。皆さんの多くは、舌を出したアインシュタインを思い浮かべると思いますが、相対性理論は26歳、36歳前後で発表しています。

ここでは、「特殊相対性理論」について理解していきます。「一般相対性理論」は、大学の物理学科でも学ばないこともあるので、私には理解できません。

今回使う数学は、以下の2つの公式のみです。

三平方の定理【a^2+b^2=c^2】と

距離・速度・時間の公式【距離=速さ×時間】

他に三角関数、微分積分など使えばもっと理解が深まりますが、二つの公式で十分理解できる論理です。大学や独学でぜひ学んでみてください

特殊相対性理論の3つのポイント

①時間の遅れ

「動いているものは、時間が遅れて見える」ということです。これは、普通に考えるとありえないことです。なぜなら、「地球上ではどこでも一定のリズムで刻まれるもの」で時間が遅れることは直感で理解できないのです。

しかし、相対性理論では「動いているものは、時間がゆっくりと進む」という現象が確認されています。

この「時間の遅れ」は、スマートフォンやカーナビで使われているGPSで活用されています。

②空間の縮み

「動くものの長さが縮む」という現象です。これも多くの実験で正しいと証明されています。

③エネルギー=質量

「エネルギーは質量のことである」ということです。「質量はエネルギーに変わり、エネルギーは質量に変わる」ということです。「質量とエネルギーの等価性」です。

「質量とエネルギーの等価性」は、核分裂反応で確認されている現象です。原子力発電所や原子爆弾は、相対性理論を根幹として発明されました。

「光速度不変の原理」とは何か?

「光の速さ」の重要性

光とは30万km/s(km/秒)で、1秒間で地球を7周半をする速さです。光速度不変とは、「真空中の光は、常に一定の速度で進む」ことを指します。アインシュタインが提唱したことは、「光は誰から見ても(止まっている人、等速直線運動している人)同じ速度で観測される」ことです。つまり、誰から見ても光は、30万km/sで進むことを意味します。

これは、実際の日常的の現象とは異なり直感に反します。

「相対速度」とは?

相対速度とは、「運動している人が、別の運動をしている人を見たときに感じる速度」のことです。

例えば、時速100kmの自動車と時速300kmの新幹線が並走して走っている場面を考えると、新幹線は実際より遅く見えます。

自動車から新幹線を見ると

時速300km -時速100km=時速200km

時速200kmで動いているように見えます。

新幹線から自動車を見ると

時速100km -時速300km=時速-200km

「時速200kmで後退している」ように見えます。

また、同じ速度で並走している自動車を見ると

並走している自動車は、動いていないように見えます。

実際には、周囲の景色が変わっているので、不思議な感覚を感じます。

「慣性系」とは何か?

静止していたり、向きを変えずに一定の速度で動いている(等速直線運動している)人・モノを「慣性系」にいると表現します。

アインシュタインは、「違う速度で動くモノ(慣性系)から見ても、光の速度は常に同じ」

つまり、光の速度は、相対速度のような現象にはならないことを指します。

先程の新幹線と自動車の並走した例では、

自動車から新幹線を見た時、時速200kmで見えます。

しかし、時速10万kmで飛ぶロケットと並走する光の速度は、常に時速30万kmで光が見えます。そして、ロケットと対向してくる光を見ても、光の速度は時速30万kmで見えます。これが、光速度不変の原則と言います。

ちなみに、光の速度がこの世界における最大速度で、30万km/sがこの世界の速度上限ということになります。「質量」とは「モノの動かしにくさ」のことを言い、光の質量は、「0」なので光速度は特殊であるのです。「質量が0でない物体」は、光速度に近づいても、決して光速にはなれないとされています。

特殊相対性原理

特殊相対性原理は、簡単にいうと「どの慣性系でも物理法則は変わらない」ということです。つまり、等速直線運動している電車に乗っている人が上にボールを投げても、しっかりと手元に戻りますよね。また、等速直線運動している電車の中で動くのと、グラウンドで動くことは、電車に中でまることを除いて、何一つ変わらないということです。

特殊相対性理論における前提

1:光は、どの慣性系でも30万km/sに見える【光速度不変の原理】

2:どの慣性系でも物理法則は変わらない【特殊相対性原理】

「同時の相対性」とは何か?

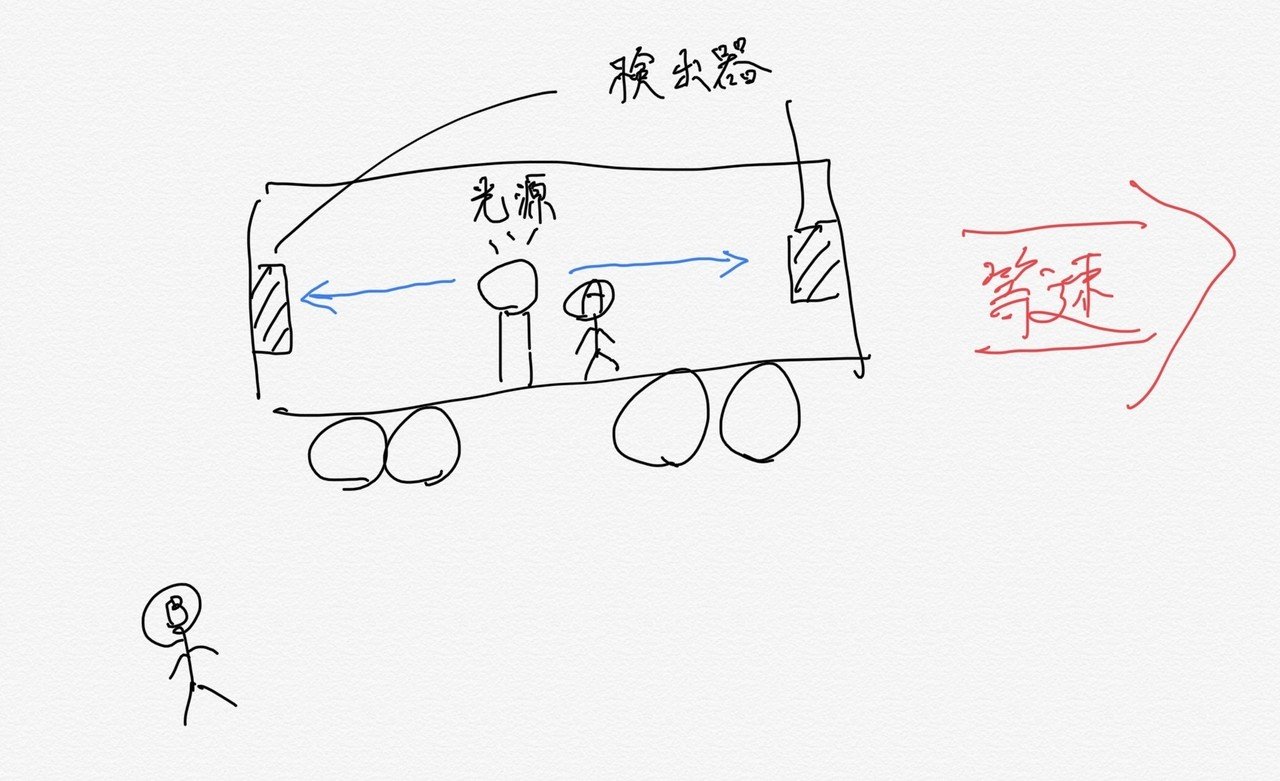

この時、A君、B君はどのように光が見えるのかを検証します。

A君は、等速直線運動をしているので慣性系にいます。つまり、光は同時に検出器に到着したと観測します。

光速度不変の原理によって、両端に向かった光は、A君、B君から見ても時速30万kmで進んでいます。

しかし、B君から観測すると違うように見えるのです。電車は前方に向かって走っているので、後方の検出器は光に近づくように、前方の検出器は光から逃げるように見えます。つまり、後方の検出器に先に光が到着するように見えます。

つまり「同時」は絶対的なものではない「A君にとっては同時でも、B君にとって同時ではない」ということです。この現象のことを相対性理論では「同時性の不一致」「同時性の破れ」などと呼びます。

「同時性の不一致」は、「光速度不変の原理」と「相対性原理」の二つが同時に成り立つために起こる帰結です。

しかし、私たちの日常の感覚ではありえないように思えますが、これは光があまりにも速すぎるため「同時性の不一致」を感じれないのです。

「同時の相対性」のまとめ

1:どの慣性系から見ても、光の速度は同じ【光速度不変の原理】

2:異なる慣性系同士では、「同時」に感じるタイミングが一致しないことがある

3:「同時」は慣性系によって異なる相対的なものである【同時の相対性】

「時間の遅れ」とは何か?

【A君の観測】

上の写真のような、光源から検出器までの距離を考えます。距離・速さ・時間の公式を用いて表します。※Ta:光源から検出器に到達した時間

光源から検出器の距離(青色ライン)=c(光速度)×Ta(時間)

【B君の観測】

電車は、右側に移動するので、B君には、検出器に向かう光は斜めに動くように見えます(黄色のライン)。そこで、B君が見た光源から検出器までの距離を考えます。※Tb:光源から検出器に到達した時間

光源から検出器の距離(黄色ライン)=c(光速度)×Tb(時間)

次に光源が横向きに動いた距離を求めてみます。

光源が横に移動した距離(緑色ライン)=V(電車の速さ)×Tb(移動時間)

三平方の定理を用いて「時間の遅れ」を計算する

青色ライン:光源から検出器までの距離(cTa)

黄色ライン:B君から見た光の移動距離(cTb)

緑色ライン:電車の移動距離(VTb)

これを三平方の定理に代入していくと次の画像になります。

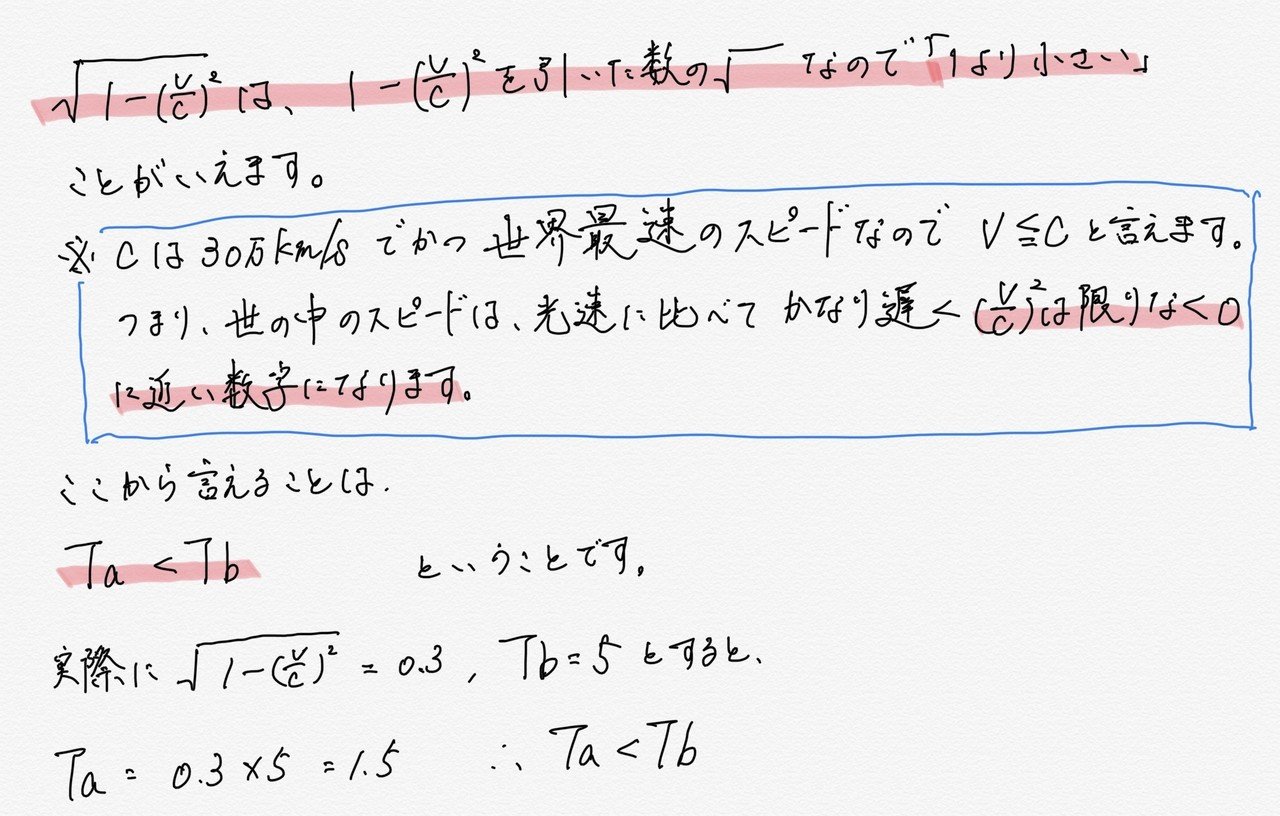

つまり、「Ta<Tb」ということは、「B君から見た光の移動時間の方が、A君から見た光の移動時間より大きい(時間がかかる)」ということが言えます。これが「時間の遅れ」ということです。

「時間の遅れ」のまとめ

1:動いているものの時間は、ゆっくり進むように見える【時間の遅れ】

2:「時間の遅れ」を実感できるのは、「光速に近い速さで進む場合」に限られる

※日常のスピードは光速に比べてあまりにも遅すぎる、つまり(V/c)^2が限りなく「0」に近い数値であるため。

「空間の縮み」とは何か?

今回は、棒の長さに注目します。A君が見る棒とB君が見る棒の長さは変わり得ることに注意してください。

電車内のA君にとって、棒の長さはLa

電車外のB君にとって、棒の長さはLb

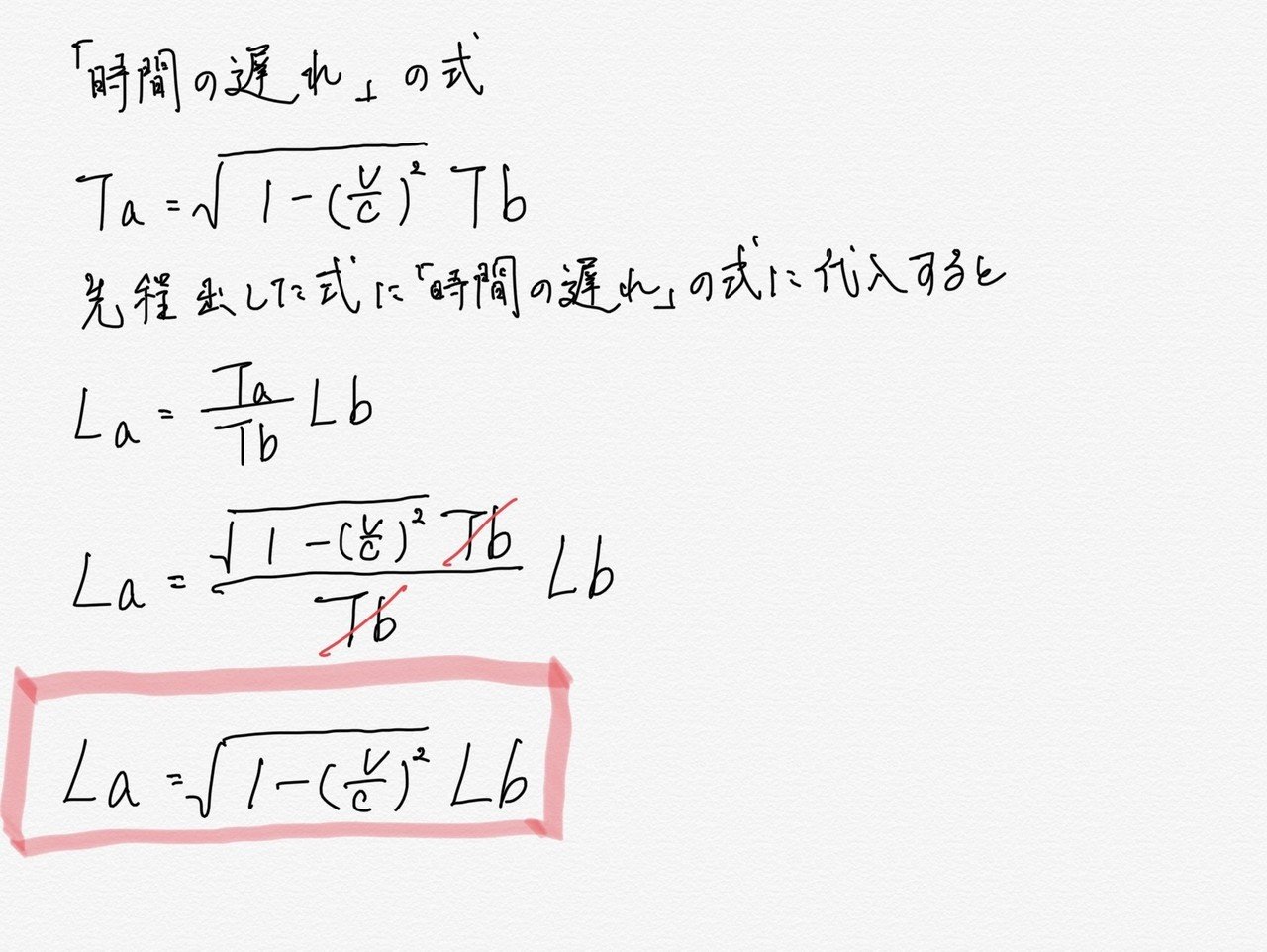

「空間の縮み」の計算を確認してみます。

【B君視点】

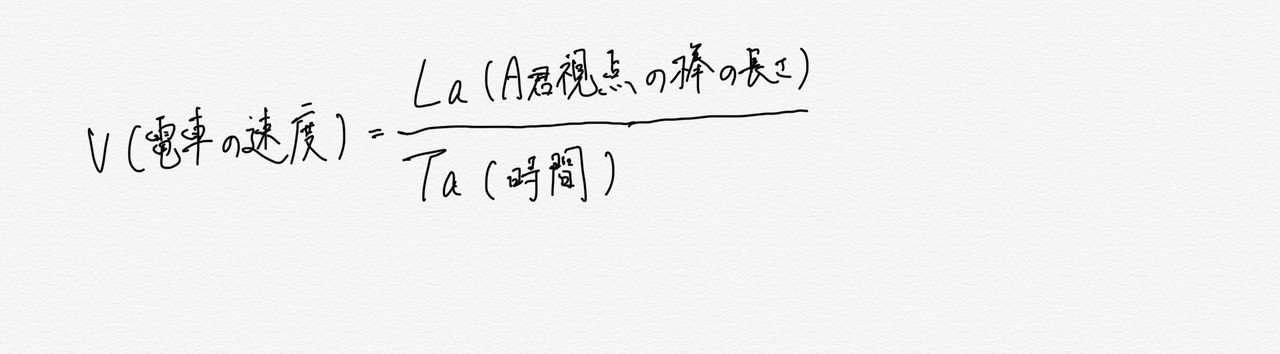

電車外のB君から見て、電車が端から端まで動くのに掛った時間をTb秒とします。速度=長さ÷時間から次のような式を立てれます。

【A君視点】

A君視点の電車の出発点から棒の端までにかかる時間をTaとすると次の式になります。

B君視点でもA君視点でも同じV(速度)を見ているので、次のように言えます。

「動いているA君の時間が遅くなる」つまり「時間の遅れ」を考慮してみると

先程「時間の遅れ」を考察したように「La<Lb」となり、棒が動いているように見えるA君には、棒の長さが縮んで見えることを意味します。つまり「空間の縮み」です。

「空間の縮み」を実験で確かめる。

大気圏には宇宙からたくさんの宇宙線が飛び込んでいます。宇宙線は光速に非常に近い速さで、地球にやって来て大気圏にぶつかるわけですが、大気圏にも窒素などを始め、いろいろな粒子があります。そこで、宇宙線が大気圏で他の粒子とぶつかり、壊れて他の粒子に変わることがあります。その時に、ミューオンという粒子が出て来ます。ミューオンは、そのまま地球に向かって進んで行きますが、ミューオンの寿命は非常に短く約2マイクロ秒(100万分の2秒)です。そして、ミューオンは質量がほぼ「0」に近く、光速の99.97%の速度で地球に向かって来ます。

ミューオンが寿命を迎えるまでに、どのくらいの距離を進むことができるのかを計算してみましょう。※ミューオンの速さは、ほとんど光速なので、ここでは時速30万kmとします。

寿命距離=時速30万km(3.0×10^8 m/s)×2マイクロ秒(2.0×10^-6 秒)=600m

600m移動したとしても、大気圏の厚さを越えられず、途中で崩壊して地表に到達しません。

しかし、相対性理論の効果を取り入れて考えると、ミューオンは光速に限りなく近いスピードで動いているので、時間がゆっくりと進み、「寿命が伸びている」ように感じます。実際に光速の99.97%で飛んできた場合、計算すると約41倍寿命が伸びることになります。

つまり、移動できる距離も約41倍になり大気圏を突破してミューオンを地表で確認することができます。そして、ミューオンは実際に地表で確認することができます。

「誰からみたか」で時間も距離も変わります。

私たちが「絶対」と思っているものも「誰からみたか」といった「相対性」でみると時間や空間の考え方が絶対的に正しいというものがないということです。

「空間の縮み」のまとめ

1:動いているものの空間は、進行方向に縮む【空間の縮み】

2:ただし、「空間の縮み」を実感できるのは、「光速に近い速さで進む場合」に限られる。

※日常のスピードは光速に比べてあまりにも遅すぎる、つまり(V/c)^2が限りなく「0」に近い数値であるため。

「質量とエネルギーの等価性」とは何か?

「質量とエネルギーの等価性」とは、簡単にいうと「質量とエネルギーは交換可能なもの」ということを意味します。

「質量がエネルギーに変わる」と言う具体例

「ウラン235」と言う原子(電子と原子核で構成されたもの)があります。このウラン235とは、原子核の中にある陽子と中性子が合計で235個あります。中性子がぶつかると、ウラン235の原子核は分裂して、小さな原子核が2個になることがあります(核分裂)。

もともとあったウラン235にぶつかった中性子を合わせて236個あると言うことになります(陽子と中性子の合計235個+ぶつかかった中性子1個)。そして、核分裂を起こした二つの原子核を調べると、二つの原子核を合わせると最初の原子核と同じ個数あります。

常識的に考えると、分裂後も陽子と中性子は同じ数なので、質量も変わらないはずですが、核分裂後の質量の合計は、少し軽くなっていることがわかります。

核分裂をした時、熱エネルギーが生じます。この熱エネルギーを加えると核分裂前後の質量が同じになるのです。

つまり、「質量がエネルギーに変わった」と言うことです。

「エネルギーが質量に変わった」と言う具体例

電子を加速させることを考えます。方法として、電子に大きなエネルギーを加えて加速させることができます。どんどんエネルギーを加えると、電子は光速度(30万km/s)に近づいていきます。しかし、光速度は超えることができませし、光速に近づくと、いくらエネルギーを加えてもほとんど速度が変わらなくなります。それでは、エネルギーはどこへ消えたのか?という疑問が出ます。

その時に考えることは、「エネルギーが質量に変わった」という可能性です。

実際に、物質に熱エネルギーを加える(加熱する)と極微小に質量が増えることがわかっています。

この二つの具体例からも分かる通り、「エネルギーと質量は入れ替わることができる」つまり、エネルギーと質量は等価なものであるということです。

「質量とエネルギーの等価性」と特殊相対性理論の関係性

例えば、質量1gがどれだけのエネルギーに対応するのかを考えます。

ここで、アインシュタインの公式を紹介します。

E=mc^2(Eはエネルギー、mは質量「単位:kg」、cは光速「単位:m/s」)

つまり、質量に時速30万kmの2乗を掛け合わせるとエネルギーの値になるという公式です。

ここで、先程の例の1gで考えると

E=1×10^-3×(3×10^8)^2=9×10^13J(90兆J)

90兆Jとは、広島に落とされた原子爆弾のエネルギー(55兆J)の約1.6倍の大きさです。

「質量とエネルギーの等価性」のまとめ

1:質量とエネルギーは交換可能なものである【質量とエネルギーの等価性】

2:その換算式は、次のような式で表せる【E=mc^2】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?