次回読書会で『現代思想入門』に潜る意義

前回に続き、読書会をともに企画開催している仲間である、ゆーじんさん・ちさとちゃんと一緒に、読書会について語った対談の内容をお送りします。

前回の記事はこちら。

■選書=この本は潜るに値する本か

まさき:

今回も前回に引き続き、「ブックダイビング」という読書会を一緒に企画運営している仲間のゆーじんさんとちさとちゃんをお招きしてお送りしていきたいと思います。

今回のテーマは「選書」です。本の選び方、つまり、どうやって読書会で扱う本を選んでいるかについてお話ししていきたいと思います。

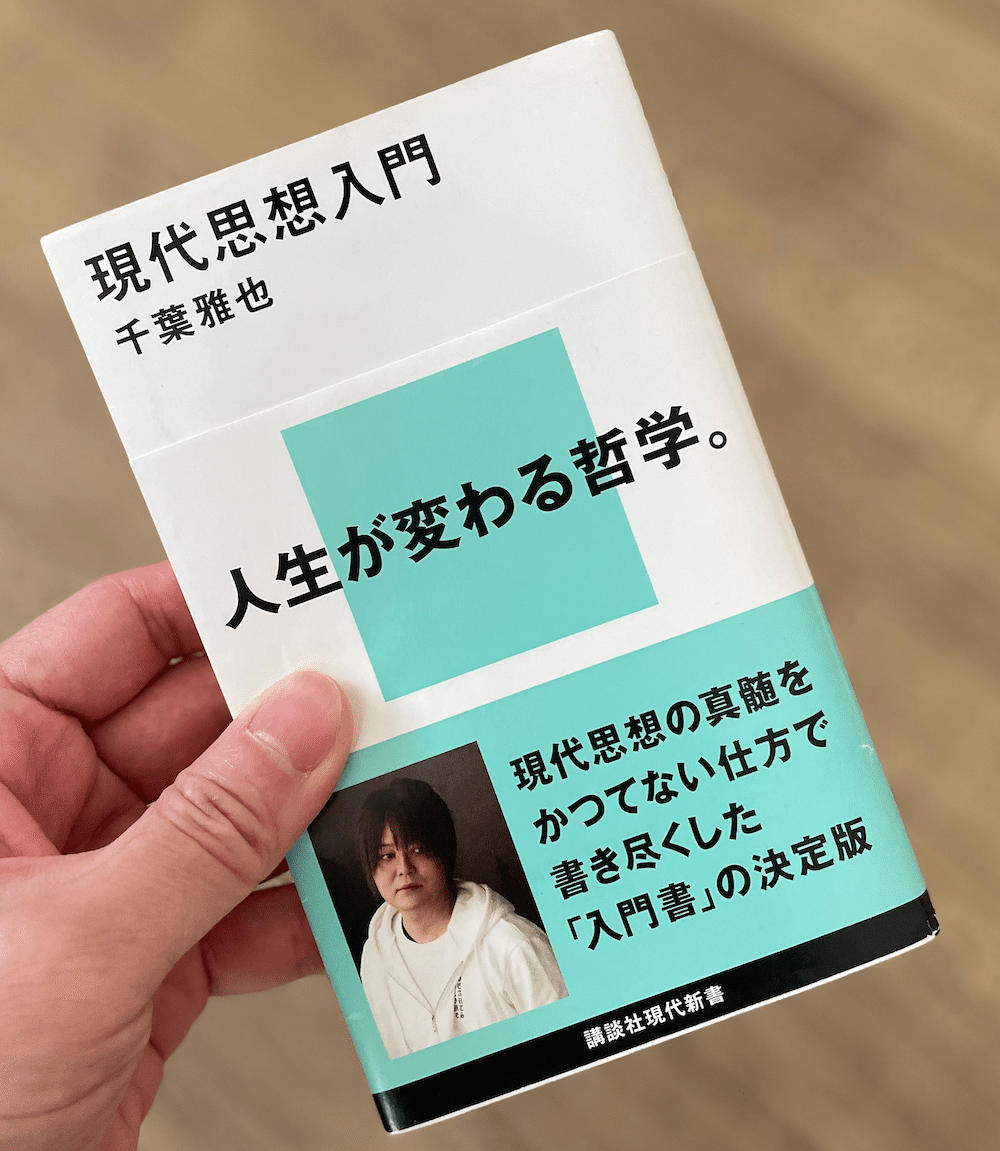

第3回となる次回は千葉雅也さんの『現代思想入門』という本を最終的に選びました。私たちは、この本選びに関しては、情熱を注いでるというか、こだわっていて、なかなか選ぶのも大変ですが、どういうプロセスで、この『現代思想入門』という本にたどり着いたのかについて、ゆーじんさんからお話ししてもらってもいいですか。

ゆーじん:

大体読書会というのは、先に何月何日と期日を決めてから、それに値する本というか、何を読むかを決める場合も多いと思うのですが、我々の場合は逆で、潜るに値する本が選ばれないと始まらない、つまり、いつ開催するかは選書の後に決めるという感覚でやってます。したがって、選書はかなり重要視してます。

本が決まるまで選書会議みたいなものをやるということです。具体的には、まさきさんと私で、それぞれ3冊ぐらい持ち寄って、「これはどうだ」みたいな、2人でプレゼンバトルみたいな感じでやりつつ、お互いが「それいいね」「それならいいだろう」みたいな本が決まるまでやる、みたいな。

大体1回で決まらないので、持ち越しされたり、片方は読んでるけど、私は読んでないとかお互いが知らない本もあるので、そういう場合は次回までにお互いちらっと読んできたりしてます。そして、「もっとこっちのほうがいいんじゃない?」とか、「ざっと読んだけど、ちょっとどうかな」みたいなやりとりをしながら、大体2、3回話し合いながら決めていく流れになってます。

今回は3回ぐらいプレゼン会議のよう選書会議を経て、潜るに値するということで、千葉雅也さんの『現代思想入門』に決まりました。大体そういう流れですね。

まさき:

結構、このプレゼン大会も面白いですよね。

ゆーじん:

そうですよね、それだけで楽しいですよね。

まさき:

いつも結構悩みますね。ゆーじんさんに何の本をプレゼンしようかと、いつも3冊ぐらい選んでいるんですけど、その時からもう始まっているというか、ブックダイビングするに値するにはどういう本がいいのか、とほぼ毎日考えてるような、そんな時間を過ごしていました。

■選書の5つの要素とは

まさき:

このようなプロセスを経て、我々が、ブックダイビングで読むに値する本とはどういう本なのかと言語化すると、大体5つぐらいの要素になるのではないか、と現在たどり着いています。

その5つをご紹介しますね。まず1つ目は、1人で読むには難しい本であるということ。2つ目は、参加者、読む人の多様性が出る本であるということ。3つ目が、読んだ人自身の変容のきっかけになるということ。4つ目が、知の好奇心が刺激され、次の世界へのトビラが開くような本であるということ。そして最後、これが一番大事しているかもしれませんが、死ぬまでに1回は読んだほうがいいという本であるということ。

①1人で読むには難しい

②多様性が出る

③変容のきっかけになる

④知の好奇心が刺激され、次の世界へのトビラが開く

⑤死ぬまでに1回は読んだほうがいい

この5つの要素にこだわって、最終的に全部満たしてるかなと確認し合いながら選んでいきました。

では、『現代思想入門』が、この5つの要素にどのように当てはまっているかということをお話ししていきましょう。

まず1つ目の「1人で読むには難しい」は、哲学や思想系の本というのは、書かれていることの解釈だったり、そもそもの文体が難解だったり、読み解きが結構大変です。『現代思想入門』は新書なので比較的読みやすい本ではあるものの、その読解には、誰かの助けや一緒に読んでる仲間みたいな存在があるとよいのではないかと思っています。その辺り、ゆーじんさんどうですか。

ゆーじん:

哲学書自体、用語や文体が難しいと思います。この本は入門書なので読みやすいので、1人で分かったような気にはなれるのですが、「本当かな?」みたいな怪しいところも出やすい。この本はそういう意味でも1人では心許ないという意味で、いいかなと思いました。

まさき:

「こういう解釈でいいのかな?」と思ってる箇所を誰かと確認し合えるというのは読書会ならではの価値ですよね。

では2つ目「参加者の多様性が出る」ですが、「ブックダイビング」では、多様性を感じながら楽しむところは、毎回大事にしているところですよね。実際参加されてみてどう感じたか、ちさとちゃんからお話ししてもらってもいいですか。

ちさと:

毎回同じ本をみんなで読むのですが、「他の参加者の視点でその本を見れる」と言うのでしょうか、「その参加者の世界観からその本を見れる」のが面白いと思いますね。

今回で言うと、「脱構築」とか「二項対立」について学んでいくのですが、それぞれの参加者がそれをどう理解していくか、哲学用語をどう理解していくかに個性や、それこそ多様性が出てくるかなと思います。

まさき:

まさに『現代思想入門』という本が多様性の源泉になるのではないかとゆーじんさんともよく話してますが、ゆーじんさんも付け加えていただいてもいいですか。

ゆーじん:

哲学的な用語は曖昧性が高いというか、抽象的な言葉も多いので、そういう解釈の違いが出るのはもちろんですが、この本が特徴的なのは、「現代思想」を学ぶだけではなくて、「現実に生かそう」みたいな感覚でも書かれているところです。そういう意味でそれぞれの参加者がどう日常に生かすか、接続していくか、という接続の仕方の違いみたいなものが出てくるのではないかなと思います。自分と違う、「そういうやり方もあるんだ」みたいな、いろいろな活用例に触れるようなことが起こりやすいのかなという意味で、すごい良い本ではないかなと思ってます。

まさき:

まさに人がいるからこそ気づけることがありますよね。孤独に1人で読むのも楽しいですが、読書会の魅力はやはりそういう多様性を感じられるところかなと思っています。

では3つ目ですが、「読んだ人自身の変容のきっかけになる」本ということで、ちさとちゃんも実際この本を読んでみて、何か気づいたことや、何かのきっかけになったことはありましたか。

ちさと:

私は個人的に「二項対立」という概念ですね。これは新しい概念ではなくて、実際日常的にあること、身近にあることですが、全然気づいていなかったことだったので、それを今回の本を読んで、すでに自分の周りには「二項対立」があるということに気づいたことが変わったところですね。

まさき:

「脱構築」は基本的に「対立構造をどう克服していくか」ということなので、人間関係のおいて皆さんが直面するテーマですよね。それに対しての示唆をくれる本でもあると思います。

私は、千葉雅也さん独特の考え方になるかもしれませんが、この本を読んで面白いというか、使えるなと思っているのが「仮固定」という考え方ですね。「仮固定」というのは、無限に考え続けてしまうようなことを「一旦こういうことにしよう」と固定して、それで先に進んでいこうという考え方です。保留の考え方と近いかもしれません。

私は読書や学びが好きですが、学びも無限にやり続けることができる。例えば「中国の荘子を勉強しようと思った時に、関連する本はたくさんあり、下手すると無限に学び続けてしまうことになるので、一旦「ここまで分かればいいか」というところで固定して、次に進むことができるようにする。すると、よりバランスが取れるというか、主体性も損なわずに自分にコントロールを利かせて生きてゆくことができる、そういう感覚が、この「仮固定」という概念にあり、日常に持ち込んで使っている考え方です。

では、続いて4つ目、「知の好奇心が刺激され、次の世界へのトビラが開く」ですね。この本では、『現代思想入門』というタイトルの通り、いろいろな哲学者や概念が紹介されていて、この本を入り口に「ここをもっと突き詰めてみたい」とか、「この人を対象にした本をもっと読んでみたい」という、読者自身が発想を広げていける本ではないかと思っています。

これまでもそういった本を取り上げて読んできており、この本もその点で魅力的ではないかなと思います。ゆーじんさん、これに関していかがですか。

ゆーじん:

哲学者もフーコーとかデリタとか出てきますけど、それと同時に文献というか、「こういう本も参考になるよ」と文中で書いてくれている、そういう意味でもいろんな知識の扉というか、他の本にも行きやすいのかなと。本当にまさに入門的な本でいいなと思っているところです。

まさき:

これを入り口に本のスパイラルというか、学びのスパイラルに皆さん飛び込んでいってほしいなと思っています。

最後に要素として大事にしているのが、「死ぬまでに1回は読んだほうがいい」と思えるかどうかということです。最後の最後で、これが決め手で選ぶか選ばないかを決めているような感覚があります。実際、「もうこの本にしようか」みたいな本を別で選んできたのですが、「これ本当に死ぬまでに1回読んだほうがいい本かどうか」と悩み出して、それをまたゆーじんさん、ちさとちゃんと相談して・・・。ここは結構大事にしているところですよね、ゆーじんさん。

ゆーじん:

主観的な感覚なんですけど、身近な大事な人にも「本当にいいよ」と、「死ぬまでに1回読んだほうがいいよ」と本当に言えると想像できるか、そういう自分の中の最後の判断基準という、感覚的だからこそ大事な部分かなと思います。理屈ではない部分でお勧めできる本を取り上げるべきだと思うので、ここは大事だと思っていて、この本は本当にお勧めできるいい本だと思ってるところですね。

まさき:

死ぬまでに1回、この「現代思想」という考え方に触れることはすごく価値があると思いますし、現代思想、ポストモダンと言われたりもしますが、今、我々が生きている時代がどういう時代なのかを俯瞰的に見れる本でもあるので、まさに今こそ読んでほしい本だなと思っています。

ちなみにこの本は、2023年の「新書大賞」を受賞されており、話題になった本なので、読んだ方も多いのではないかと思うのですが、改めてこれを「ブックダイビング」という読書会で対話しながら誰かと読むことによって、さらにその価値を増幅させていくことができるのではないかなと思います。ぜひ「ブックダイビング」に参加していただきたいなと思っています。

■次回の第3回ブックダイビング・『現代思想入門』編は6月スタート!

この『現代思想入門』をテーマにした「ブックダイビング」は、6月スタートを予定しております。6月スタートの土曜日の枠と月曜日の枠があり、参加しやすい方を選べるように2つの枠を用意してますので、ぜひ気になった方はPeatixの申し込みページもご欄になってみてください。

それでは次回もまた今回のように3人で話してみたいと思います。「ブックダイビング」では「変容」を大切にしているという話をしましたが、3人それぞれがどのような変容を体験してきたのか、ざっくばらんに話してみようと思います。また次回もお楽しみください!

(続きは、こちら。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?