動体視力を高めるためには

目から入ってくる情報は後頭部にある脳(後頭葉あるいは視覚野)に届けられ、そこから情報は側頭部にある脳(側頭葉)あるいは頭頂部にある脳(頭頂葉)で分析されます。側頭葉に送られる情報は文字やカラー、意味など静止した情報を処理し、頭頂部では動いている視界情報を処理します。

走っている車などの情報は動いているので頭頂部で処理されますが、自らも運転していて前方の車が同じスピードなら「静止」状態になり得ます。静止した視覚情報なら側頭葉から必要に応じ前頭部の脳(前頭葉)へと送られます。前頭葉は額にある脳のことで、側頭葉からの視覚情報を過去の経験や時には感情に照らし合わせ、意思決定を行います。

同時に複数の物を見る練習

一つのことだけを見るだけなら瞬時の意思決定に問題はないのですが、同時に複数のことを見て意思決定をするとなると遅れます。動的視力を高めるには、日ごろから同時に「複数の物を見る」訓練が必要になります。クラスター(集合)から判断できる能力のことです。見るだけでなく素早く行動を起こす訓練も必要になります。例えば「もぐらたたき」であればすべての穴を見て反応できるようにするなどです。自らも動いての動体視力ならバスケットボールの3対3のような味方と相手、ボールを同時に見るような練習方法が有効になります。運動においては、視覚、時に聴覚、頭の動きの知覚情報を同時に処理する訓練も動体視力を高めることに繋がります。

視覚と指先の連結

視覚と指先の動きは連結することができます。慣れればかなりの精度で、しかも反射的に連結できます。例えば野球のキャッチボールなど目からの情報とボールを取る運動です。

頭の動きと眼球の連動

外野に飛んだフライボールを追うとなると体を捻りながら走り、同時に左右の頭の動きが発生します。その際の頭の動きと眼球の動きも連動しています。この場合ボールから目を離さないために頭の動きの逆側に眼球が動きます。

動体視力と注意力

動いているものを見るなら視覚情報は頭頂葉に向かいます。この時必要になるが注意力です。注意がなければ動いている視覚情報は認識されないためです。たとえば走っている車の車種やカラーなど気にならないのが一般ですが、興味ある車が走っていると見ようと注意し、いろいろ比較したりするかもしれません。比較するなら前頭葉で行われますので頭頂葉に映し出された動画の一コマ、一コマを前頭葉に送ることになります。

費用対効果の代償

動体視力には2つの欠点があります。一つは費用対効果の代償です。例えば相手が予測通りの動きなら反応は速く、外れれば余計に反応時間がかかることです。2つ目は相手のフェイントに惑わさせられることです。これはラグビーやバスケットボールでよく見る相手を引き出し抜くテクニックのことです。

恐らく剣道の達人になるとこれら費用対効果の代償やフェイントは通じないでしょう。彼ら目に見えない「心の動き」を読み始めているかもしれません。 つまり予測の予測です。

想定内の容量

最後に動体視力を高めるには如何にして想定内の容量(キャパ)を増やせるかになります。事前に起こり得ることは頭に入れれば入れるだけ動体視力に役に立ちます。一方で予期せぬできごとや自分の名前が耳に入った時などは注意力が逸れ、動いている視覚の処理に影響を与えます。また事前にアドバイスがあったならそれを思い出すたびに自ら行動に影響を与えるかもしれません。

ヒトの神経回路はある意味ケーブルのようなものです。しかしヒトの神経回路はインターネットの「光ファイバー網」のように取り換え、速度を上げることができません。動体視力を高めるには同時に複数の情報処理する能力を鍛えることや事前の想定内キャパを増やすことでできます。これを神経科学では可塑性(plasticity)と呼んでいます。

ワーキングメモリー

視覚情報に瞬時の記憶を引き出し前頭葉で意思決定する際に欠かせない能力が「ワーキングメモリー」です。ワーキングメモリーとは一般に7つ前後の数字を覚える程度の記憶量で、目的、この場合意思決定が終われば忘れます。しかし私たち人ととしてのクリエイティブ(創造)をする時このワーキングメモリー量と睡眠が大いに関わっています。またワーキングメモリーとドーパミン放出量は比例し、ドーパミンは報酬だけでなく意欲動機付けに関係します。

錯覚

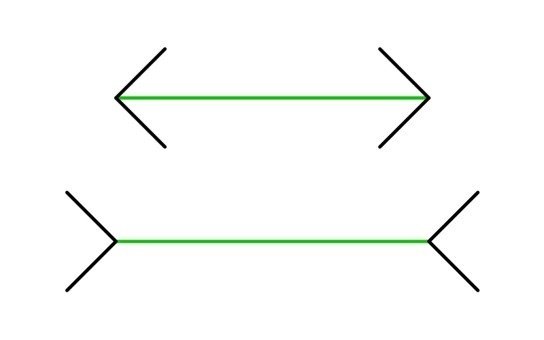

健常な私たちの行動で最も頼っている感覚器が視覚です。しかし視覚はしばしば錯覚することがあります。主に処理の過程で思い込みや偏見で起きます。一方で聴覚や嗅覚は錯覚がなく瞬時に危険性を認知させてくれます。つまり良いか悪いか、安全か危険かです。例えば飛行機整備士がハンマーで軽くたたくのは音の違いで不良を判断します。

運動に関する神経科学・運動学習

運動に関する神経科学・運動学習セミナーを開催します。

ノートでは大脳皮質からの「随意運動」と脳幹からの「対応側の不随意運動」の役割など下行路の仕組みさらに上行路からみた痛みの緩和の仕組みを掲載してきました。

また運動学習についてはリハビリテーションエクササイズの視点から書きました。運動学習はもともと体育の教授方法を神経科学から説明した学問で、とくにスキル習得方法を学ぶ学問です。スキルとは個人の才能や素質とは別に、練習によって獲得できるパフォーマンスのことです。

本セミナーは11回シリーズで開催されますが、「運動に関する神経科学」5回シリーズ、「運動学習」6回シリーズからも受講できます。

ご興味ある方はお申し込み:グーグルフォームからお願いします。

講習内容

水曜日18:00-19:30

3月27日 大脳皮質のしくみと機能

4月 3日 感覚野、大脳基底核、間脳、小脳のしくみと機能

4月10日 下行路の種類と下位運動ニューロンの位置と機能

4月17日 神経科学からみたエクササイズー下行路の仕組み

4月24日 上行路と神経モジュレーションの仕組み

5月 8日 運動学習理論の捉え方

5月15日 運動学習理論の捉え方

5月22日 静的と動的視覚の捉え方

5月29日 視覚と握る動作の連結と記憶の仕組み

6月 5日 パフォーマンスと運動学習の向上

6月12日 熟練選手の更なるスキル向上のための運動学習の捉え方

各テーマの学習成果

募集要項

開催期間:2024年3月27日(水)から6月12日(水)

開催場所:日本橋三井タワー6F

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

アクセス東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅

JR総武本線「新日本橋」駅直結

JR山手線「神田」駅(徒歩8分)

JR 「東京」駅(徒歩8分)

開催方法:対面式

募集人数:8名(各定員に達した時点からオンライン参加になります)

受講料

セミナー11回分通し(3/27-6/12):46,000円(税込)

運動に関する神経科学セミナー5回分通し(3/27-4/24)のみの受講:23,000円(税込)

運動学習セミナー6回分通し(5/8-6/12)のみの受講:27,500円(税込)

セミナー参加者の声

申込は「グーグルフォーム」からお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?