Doors ジム・モリソンをCovid-19禍で聞く−自由への扉を開ける鍵、ただ「ある」こと−そして、フットボールの旅のことも少し

新型コロナウイルス禍の自粛の日々で、一番聴いた音楽は、私は、アメリカの60年代の伝説的バンドの一つ、ボーカル、ジム モリソン率いるDoorsの1st、2ndのアルバム。27歳で、おそらく薬のオーバードーズの事故で、あっけなくパリで亡くなった彼の歌声と、UCLA在学時に、最初にコンビを結成したレイ マンザレクの、時にオリエンタルな味付けの美しいキーボードの調べに、静かにencourageされて(勇気づけられて)いる。100年に一度と言われる世界規模の感染症禍で、そんな人がいると知ったら、天国の彼も驚くかもしれない。

1.シンプルで美しい調べ

彼の歌は、不思議と、現実世界から隔たり、超然として美しく、歌詞はシンプルで、英語力のない私にも心地よい響がする。そして、どこか静かに悲しみが漂っている。エキセントリックな行動や、高校生の時に哲学書を読みふけったという知性の持ち主で、詩人でもあった彼の謎めいた歌詞(一部では、ラリっている状態を表現しているとも)を論じられることも多いが。

彼の歌が、今の自分にしっくりするのは、昨年、サッカーを見るために、生まれて初めてアメリカに行った経験もあるのかもしれない。ヨーロッパとは全く違う、歴史のない街並み、対して、雄大な自然と気さくで優しい人々。サッカースタジアムに向かうサポーターのラテンの音楽のマーチ、惹きつけられるインディオの文化の名残り。私の性分が、気持ちが落ち着くもう一つの音楽がパガニーニという、内向的なアーティストに共感しやすいというのもあるかもしれない。

新型コロナウイルス禍は、決して望むべくして起こっていることではないが、一人ある時間が自分にとっては、つかの間の安らぎとなり、大切なものを見つめ直し、心の穏やかさがもたらされる日々でもあった。身近な春の自然に、日々心洗われ、内包する小宇宙で生きているような。

専門家、医療従事者の人々、経済的に私よりはるかに耐えている人たちに感謝し、唯一接する商業の人たちとの簡単なやりとりや、親切に力をもらえた。

医学のメッカ、文京区に勤務する私は、ある朝から、とある医大病院の出入り口で白い防護服の方々を見かけるようになった(都心は敷地が狭い)。本当にこれは現実なんだ、と知ると同時に、ほんのわずかでも、ストレスの多い職場であっても、医学・薬学に携われることを誇りに思えた。

2.社会の盲点をつく感染症

アメリカで、私が主に滞在したのは、USL(サッカーの2部リーグ)のFresno FC(現在解散)のあった、カルフォルニア州のFresnoという小綺麗な地方都市である。ヨセミテ渓谷への入り口としても有名な街だ。フレズノから、1泊の強行で、ロサンゼルスに、MLSのLA ギャラクシー vs Real Salt Lake の試合を見に行った時、これがジムモリソンの歌った「L.Aウーマン」の街か、と感慨深かった。Grayhound bus stationの前で何をするでもなく座っている浮浪者、Uberでスタジアムに向かう高速道路から見た、曇りがかったた空。その少し気だるい空気と、ヨセミテの美しい風景のコントラストが、彼の歌を聞いていると浮かんでくる。

新型コロナウイルスは、「社会の盲点をつく」という捉え方があるそうだ。現代社会を生きる人間は、初めて「止まれ」と、精神的にも物理的にも言われた。第二次世界大戦後の人類の繁栄と問題を、最も象徴する国の一つ、USAの音楽が自分に合ったのも、そう不思議ではないのかもしれない。さらに、私が、アメリカの滞在でもらった、「受け入れられている」という肯定感もと、この自粛生活で、もう一つ、私には思うことがあった。

3.ジム・モリソンの最大の悲しみ

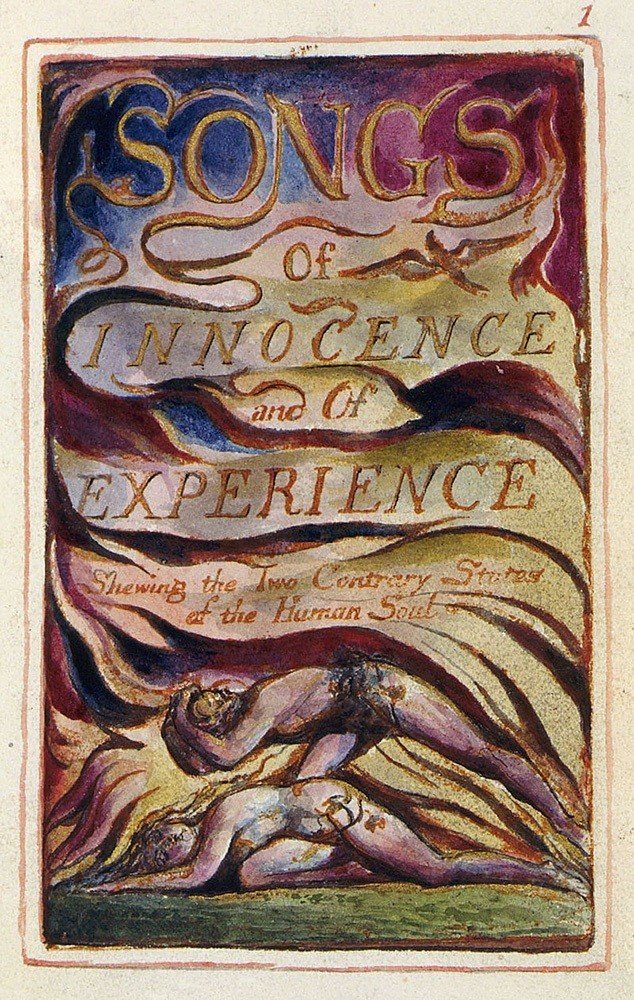

Doorsのバンド名は、オルダス・ハクスリーというイギリスの著作家が、18世紀の詩人ウィリアム・ブレイクの詩の一節から取った書のタイトル『知覚の扉(the doors of perception)』に由来している。ウィリアム ブレイクは、異色の詩人・画家で、「持っているとかっこいいかな」というのもあり、私も「Songs of Innocence and of Experience」の本を持っている。彼の歌には、扉の向こうに行きたい、「自由になりたい」と渇望する思いを感じるものが多い。

彼の最大の悲しみは、彼がもっとも逃れ、自由になりたいと思ったのが、彼の原家族、とりわけ父親の影響であり、そして、彼が最も認めて欲しかったのは、その父親であったこと、ではないか。彼は、生涯、それを得ることができなかった。そして、その囚われから自由になることができなかった。私はそう、思っている。

全米チャート2位となったデビューアルバム「Doors」を、彼は父親に送った。厳格なエリート軍人だった父親は、「おまえに音楽の才能はない」とだけ言ったという。そして、彼は二度と父親に連絡をとらなかったそうだ。

彼のご両親のインタビュー映像を見たことがあるが、お母様も、あたかも、善良さがエプロンをつけているような−エプロンはしていなかったけれど−方だった。立派な市民であられたご夫婦なのだろうが、私はなんとなく思春期の彼の葛藤がわかるような気がした。

自分の内なる葛藤から、それを凌駕し、自由になれる地がある、というようにしか世界を捉えることができないのは、苦しいことだ。そういう思いが、多少なりとも、青春時代にあった人は少なくないのではないか。特に、私のように、欲が深く、ただ生きることができない、おのれの生きる意味を探している人間には。

けれども、彼の歌は、その葛藤の上澄み液のように、苦しみが不思議と浄化されて聞こえ、歌そのものが苦しいわけではない。そして、ジム モリソンと彼の年頃の時に、同じように葛藤していた自分と、私は愛おしい気持ちでいっぱいになってくる。

3.People are Strange-幻の世界

私がこの歌を知ったのは、高校生の時。FM放送で、「ロッキングオン」を創刊し、今は音楽界で確固たる地位を築かれた渋谷陽一氏が、ロックを紹介する番組があった。田舎の無味乾燥な進学校にいた私にとって、今のようなインターネットなど全くない時代に、その番組は、「自由の香り」がした。きっと(志望する)都会の美大生になれば、この窮屈な日々から解放されると漠然と思っていた。ある日、渋谷氏が取り上げたのが「Doors」だった。2ndアルバムのタイトルにもなったこの曲を紹介し、「これは、どう考えてもドラッグを使っている状態を表している。ドラッグカルチャーは一定の役割を果たして…」というようなことを述べられた。

その曲は、全くドラッグを使おうなどと思ってもみたことのない私にとって、とてもよく馴染んだ感覚のものだった。現実が、遠くへだった奇妙なものに見える離人感、とでも言おうか。その感覚がなくなり、幸福の意味がわかるようになったのは、それからはるか先の、長い年月を経てのことだった。ようやく、遅ればせに、私も大人になったのだろう。

4.自由への扉の鍵と、ただあること

だから、私は二度と自分の青春時代(のようなもの)に戻りたくない。具体的に悩めない、葛藤に。それでも、そうやって一生懸命あがいていた、どうしようもなかった自分を、今はそのままに思い出すことができる。ただ、美しい、ジム・モリソンの歌があるように。そして人は、今、ここに「ある」だけでいいのだ。

自由への扉の鍵は、いつも、わたしの手のひらの上にあり、自分のこころの最奥にある自由を、誰をも侵すことはできない。

人生は不思議だ。田舎で、お小遣いをためて、姉妹で買ったステレオで、聞いていた曲の生まれた国にやがて行き、自分が最大限の力で描いた夢をはるかに超えた、未来を私は生きている。

(後記:風景写真は、昨年訪れたヨセミテ国立公園で撮影したものです。)

よろしければサポートお願いします。 いただいたサポートは、チームの私的広報活動、印刷代などの資金に使わせていただきたいと存じます。