#03 : 奈良、あおによし。

去年の10月末の奈良。

この日、地元に帰る途中に奈良を観光した。

唐招提寺、薬師寺、春日大社、東大寺を一気に歩いた。その記録。

大和、吉野、飛鳥、さまざまな地域を有する古の都の奈良を中学の頃の法隆寺以来に訪れた。

出発点は大阪。そこから1時間ちょっとで奈良に辿り着く。

清々しい朝、大阪御堂筋線に乗る。

西ノ京

倭は国のまほろば たたなづく青垣 山ごもれる 倭しうるはし

-大和はひいでた国だ。重なりあった青い垣根の山々に囲まれた大和国。まことに麗しいなぁ。

ヤマトタケルが読んだ歌。青々とした山に囲まれいわゆる盆地に古の都が存在した奈良。大阪から来るにも山を通り抜けなければならない。大阪の中心から、はるか離れた山を通り抜けて奈良に入る。利用した交通機関は近鉄。難波から出た。

まずは薬師寺。西ノ京の駅へ向かう。西ノ京の駅を降りてちょっと歩くと辿り着くお寺。着いたはいいんだけど、財布に500ほどしか入っていなかったことに気づく。「入場できないやん!!」ということで。

ATMのあるコンビニを探しにかなりの距離を歩くことになった。日々キャッシュレスな東京に甘やかされた結果がこれだった。

薬師寺を抜けて東へ。川沿いを歩きコンビニでお金をおろしてから当初予定になかった唐招提寺へ向かうことにした。

唐招提寺

まず見えるのは金堂。その後ろに講堂、鼓楼とある。

759年に鑑真大和上が建てた私寺。その後弟子が完成させた。奈良時代に建てられたお寺の面影を残す。人も中心地の東大寺よりもかなり少なくおすすめだ。

今回の旅の一番好きな場所かもしれない。

人の少ない静かさと、飾らない寺院の持つ厳かさで心も頭もスッキリしてきた。

このお寺の奥地には自分の気に入っている場所がある。

緑の絨毯と杉の木に包まれ、その先には鑑真が祀られている御廟がある。

鑑真上大和人御廟

10月の終わりだというのに少し暑い日だった。紅葉を期待して来たがまだまだ緑の、春のような日だった。秋の郷愁より、これからみなぎる緑の時期のようで、疲れていた体にパワーが戻るようだった。

講堂裏周囲

講堂の周りをぐるっと歩き、唐招提寺を後にした。

南へ下り、再び薬師寺へ戻る。

薬師寺

この日は玄奘塔が開かれてる日だった。

法相宗総本山の薬師寺は天武天皇が飛鳥の藤原京で発願し建立したが、平城京遷都ともに西ノ京の今の位置に移された。皇后であるのちの持統天皇の病気平癒を願って建てられたもの。

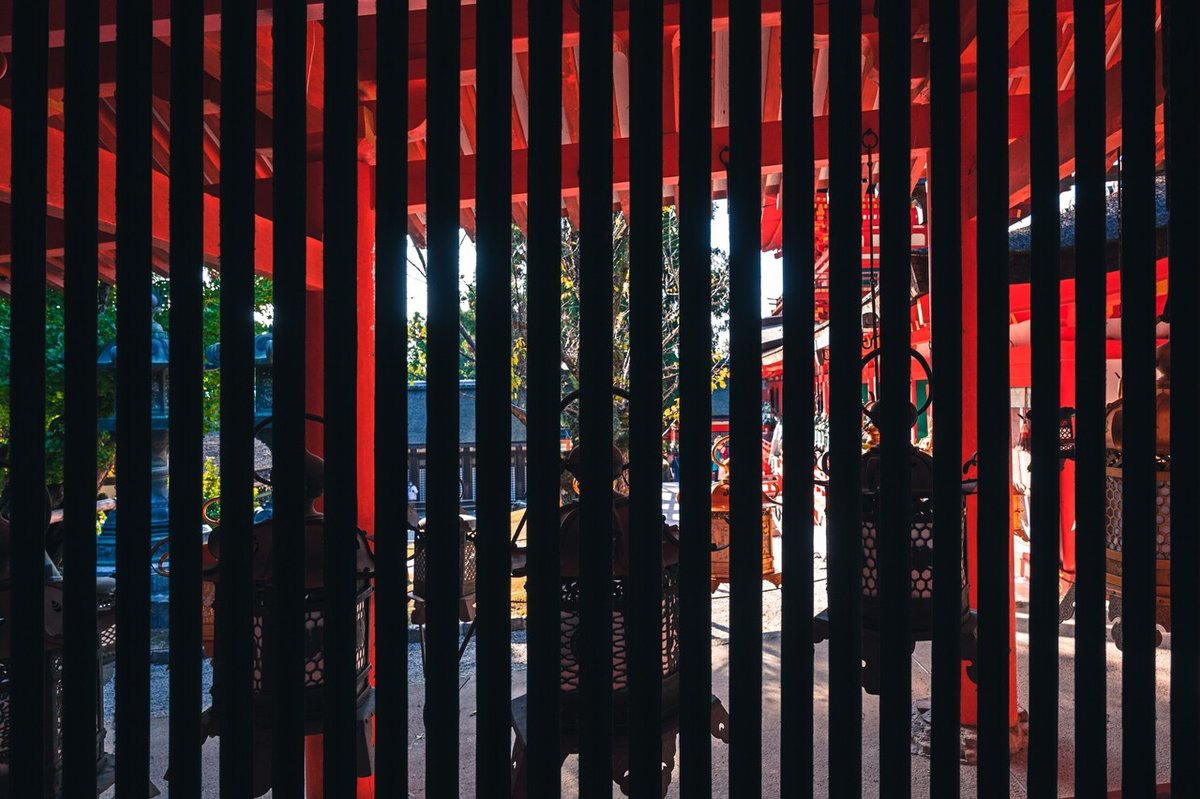

奈良には京都にはあまりない大陸の仏教の影響を今だ色濃く残す外観が多く、京都よりも奈良の方が好きなのはこれもある。赤で彩られた柱はこの時代の寺院に多く、同じ国ながらも違う世界にいるような気分になる。

撮影禁止も多くあまり写真が撮れなかったが一回りしたのち、金堂、西塔、東棟のある方へ向かう。

薬師寺金堂

赤と白に緑や金が彩られていて美しい。

一通り回ったら奈良の中心地へ向かうべく西ノ京駅へ戻る。

西ノ京駅は田舎にあるような人のも電車も少ない小さな駅。

ゆっくりと電車を待ち奈良の中心地へ向かう。

そろそろお腹が空いてきた。

ならまち

奈良に降り立つと、孤独のグルメの井之頭五郎が如く食事をするところを探し続けた。

ならまちの風情のあるところを北へ南へ路地裏へ。どこにいっても混んでいる。ウロウロしているうちに、ならまちを抜けてしまった。抜けた先にあったそのお店は香音(かりん)。

奈良で食べるべき物じゃないかもしれないけれど、店長が市場で選んだ魚の刺身定食を頼んだ。昼下がりのせいかもしれないが、人が少なくて観光地でも落ち着く場所だった。腹を満たして次は春日大社へ向かう。

春日大社

大化の改新の中臣鎌足以来平安時代が終わるまで、強大な影響力を持った藤原氏の氏神でそのゆかりの地でもある。

藤原不比等が藤原氏の氏神である鹿島神を春日の御蓋山に遷して祀り、春日神と称したのに始まる(wikipedia)など、いろんな説がある春日大社の建立論。

そんなことは抜きにしても鹿と赤い神社と緑の森は一番いい組み合わせだと思う。

行き交う人と鹿とすれ違い、所々に現れるフンを避けながら長い長い参道をゆく。

参道

権力を持った一族のその栄華と力を体現する広さと長さ。

南門

ようやく南門に辿り着く。

昼下がりの光に照らされる緑と赤が眩しく美しかった。

特別参拝nを申し込み本殿へ向かう。

境内

東回廊に吊るされた灯篭の美しさ。それに見惚れてしまった。

中門を横切り後殿の方へ向かう。

藤浪之屋

暗い部屋に入るとそこは灯篭だらけだった。

大阪屋兵助とは誰だろう…。

藤浪之屋を抜けて慶賀門へ向かう。この日結婚式をやっていた。

慶賀門

厳かだよなあ。

ウェディングカメラマンは大変…。

結婚式も佳境のようだった。

慶賀門を抜けて

鹿に会う帰りの参道

そうだ鹿を撮っていないと気づいた。帰りは鹿にフォーカスして参道を下っていった。

灯籠の足場の上に佇む鹿はさながら神の使いのようだった。

春日大社の参道を通り抜けて、奈良の定番東大寺へ向かう。

東大寺

日も傾く頃に東大寺に到着した。運慶快慶が作った金剛力士像を従える南大門を通り抜ける。金剛力士像はどこも怖い顔だけど、ここが一番色も相まって怖いと思う。

南大門

双璧ってやっぱかっっこいいよなあ。

受付をすましたらば東大寺大仏殿へ。

大仏殿

聖武天皇の頃にこれができるんだから、宗教の力は今に比べて強大だったんだろうといつきても思う。巨大だ。

大仏殿内部

大仏はみんな見たことあるだろうからここには載せないことにした。

デカイだけじゃなく裏や、その周囲まで手が込んだ職人技が施されている。

巨大さだけじゃなく繊細さやそれに伴う煌びやかさ、細やかな配慮が行き届いているから手ぬかりのない力を誇示できるんだと思う。

大仏殿を後にすると、だんだん日が暮れてきていることに気づいた。

最後に二月堂へ向かうことにした。

二月堂

二月堂は東大寺を東に向かって山手の方にある。お堂。奈良を一望できる場所だ。

もう足もかなりクタクタで諦めようかと思ったんだけど、向かうことにした。

鹿を狙うカメラガール。

部活なのかな。

それは撮りたくなるよねえ。さっきのお仲間かなぁ。

足がもうしんどくて長くないけどきつい階段だった。

夕焼けを予感させるいいロケーション。いい時間に回り切れたなあと思ってしまった。

東大寺と大阪との境にある山々。その向こうに沈もうとする太陽。

みんな黄昏れる。

お参りをして。お香の匂いが立ち込める二月堂。

段々の斜面に木の影がかかる。

二月堂の奥へ

裏と表で水の落ちる雰囲気が変わる。

あるじと、客人の関係性みたいな見え方になる。

気が済むまで眺めるよねえ。この日の夕日は美しかった。

心が洗われるのは仏や神の存在もあるけど、太陽や自然もそうなのは日本だからこそだと思う。八百万の神の存在はそこなんだろうなあと感じる。

日も暮れてきたので二月堂を降りて大阪に帰ることにした。足もそろそろ疲弊感がMAXだった。階段を下る一段一段でびきっと行きそうなほどに。

夕焼けに照らされる二月堂を後ろに東大寺へ向かう。

大仏殿には帰りの集まり。

烏も帰る時間だった。

後輩と焼肉が待っている大阪へ一直線に帰った。

この日の歩いた距離を見返すと26kmだった。人生でもこんなに歩いたのは2度ぐらいだと思う。

古の奈良の都は今も昔も変わらない形でいて、十数年ぶりに訪れたけれどその歴史は残っていた。京都もいいけれどそれよりも古い都にたまに訪れてみるのもいいかもと思った旅だった。

他の写真はこちらへ。よろしかったらフォローしていただけますと幸いです。

https://www.instagram.com/masayoshi_u_photography

https://mobile.twitter.com/masaphoto9

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?