「当事者B」は免罪符とヒエラルキーを作る-当事者Bと被害者文化-

二つの当事者

ちょっと前から「混ぜるな危険!二つの当事者」とか「気を付けよう!甘い言葉と当事者B」とかいうことを私は主張している。

昨今の言論世界には「コト」を中心とした「旧来の当事者」(これを当事者Aと呼んでおく)と、己の感じ方や認識をもとにした「新参の当事者」(これを当事者Bと呼ぶ)が混在していて、後者が各種支援等の文脈で目立つようになってきている。

この流れについては別記事を仕立てているのでよろしければこちらも。

ここ20年ほど、マスメディアは「弱者当事者に寄りそうべき」の大合唱である。東日本大震災以降はその主張がさらに強くなった。

こと、福祉方面では「当事者への寄り添い」を主軸とした「伴走型支援」といったもの叫ばれ、今や福祉行政自体が「伴走型」とやらに乗っ取られた感じすらする。

不安の当事者への拡大

東日本大震災後の、福島に関する言説をみていくと、

「原発は不安」の人たちが「私たちの不安に寄り添え」叫んだことが、福島に対する風評加害になった面は否めないし、原発再稼働問題をこじれされ、電力料金の高騰の一因ともなっているようにも思う。

ALPS処理水放出を反対していた人らは、やたらに不安を煽り「放射能は問題」を訴えるが、どうにもエビデンスが希薄である。

そしてそこを突かれると「科学だけで解決のつく問題ではない!トランスサイエンス!」と言い出して詭弁を弄するような人文学者様まであらわれる始末。

ワクチンであれ処理水であれ、それらの科学的にはっきりしている部分まで理解できずにデマを流した人たちがたくさんいたわけで、そういうものを言い逃れするために「トランスサイエンス」という言葉があるのではありません。

— あ〜る菊池誠(反緊縮)公式 (@kikumaco) May 26, 2024

おき先生は言葉にもっと慎重であるべき。 https://t.co/83aJ3kpRP6

これらは自称「不安の当事者」を「当事者B」とみなした活動だろう。

キャンセルカルチャーと当事者B

2021年には、ある英文学者が、ある歴史学者のSNS鍵垢の発言を引っ張り出して「セクハラ被害」として「女性差別」として糾弾するような「オープンレター騒動」が起こり、「キャンセルカルチャー」といった様相になっている(現在も一部法廷係争中)。

「弱者マイノリティへの差別の是正」について「被害者が声を挙げる」という形であるが…、それが本当に妥当なモノかはかなり疑問である。

公金チューチューと「当事者支援」

2022年以降「公金チューチュー」という言葉がSNSを舞うことになる。

いわゆるColabo問題であるが、公的助成等をうけて「困難を抱える女性」福祉的支援をやっている団体の会計問題に端を発し、支援系の一般社団法人の問題に暇空茜氏が斬り込んだことから、同種の「弱者支援」の団体やその主張などについての論議がSNSで盛んになっている。

不思議なことに住民訴訟まで起きているのにマスコミは一向に報じない。

「貧困対策」「孤立・孤独化対策」「自殺予防」「マイノリティの居場所づくり」「災害時の被災者支援」「女性支援」「難民支援」「性的マイノリティ支援」…

まあ、名目はいろいろあるが、彼らの合言葉は「当事者に寄りそえ」であり、また、支援する側も「支援の当事者であること」を主張したりもする。

彼らの一部は「一方的な社会の被害者」を規定し、「支援」の内実を問われたり、批判されたりすることを非常に嫌う。

ハッキリ言って「えらそー」なのだ。

当事者(B)様が常にえらそうなわけ(超概説)

なんで市民様学者とか当事者様がえらそーなのか… クソ雑にまとめてしまうとマルクス主義の革命構図を利用しているので、現実無視になりやすい上に、デフォルトで強い権威主義と選民思想がセットでついてくる。

マルクス-レーニン主義の「前衛理論」というのは、選民思想の権化である。

さらに「当事者様」を権威化する際に「マイノリティだから差別され」をつかったがために合成の誤謬が起こってドツボにはまってる。

「連帯」すべき「当事者枠」を増やしすぎたために「マイノリティだから抑圧・差別される」という話だったはずなのに「マイノリティ」ではなくなるといったアホな話に。

結果として「どこがマイノリティ?」というツッコミが入ったりもするし、「あるべき正しいヒエラルキー」の序列どおりにいかないことで被害感を募らせる構造にもなる。

これで解説終了…だが、さすがに雑過ぎる。

もっと詳しい解説が欲しい人は読み進んでほしい。

当事者(B)様が常にえらそうなわけ(詳説)

当事者Bは「障害者運動」をベースに、人文学者達のプロモーションによって旧来の「当事者(A)」の語に背乗りする形で、2000年台にはいってからその用法がひろまってきた。

林智裕氏が指摘する「被害者文化」と当事者B

『以前から使われていた「当事者」という語を乗っ取るようなカタチで、全く違った意味合いでの、障害者自立運動文脈あるいはそれに近い意味での「当事者」が大発生している』

— HAYASHI Tomohiro (@SonohennoKuma) June 3, 2024

「被害者文化」の根底にはこれがあります。

それを自身の利益のため呼び込み共依存関係になる当事者A’も現れる。 https://t.co/TtB3lTrAew

この林智裕氏は、福島の原発事故以降の風評問題をずっと追っかけて「情報災害」のメカニズムを考察されている方である。

林氏は情報災害の発生要因として「被害者意識の暴走」を挙げられているが、「当事者B」の広がりは、確実に被害者意識の暴走を起こす。

障害者運動発の当事者Bの基本コンセプトは

ワタシはなにも悪くないのに苦労している困難の当事者

ワタシは苦労の当事者として私の意に沿ったケアを受ける権利がある

ケアの決定権は当事者であるワタシにある。

この三つであろう。

『ワタシはなにも悪くないのに苦労している困難の当事者』

これが、もっとも被害感の増大につながりやすい部分だ。

「運」の要素を外してしまうと

ワタシは悪くない→誰が悪い→社会が悪い

という短絡的な結論に至りやすい。

なお悪いことにこの当事者Bを使う障害者運動は「障害の社会モデル」を採用する人が多く、多くのことを「社会の問題」として解釈する。このためさらにこの短絡的な結論にいたりやすい。

批判された→ワタシは悪くないワタシは悪くない→誰が悪い→批判するやつが悪い奴

というオマケがつきやすい。

さらに

『ワタシは苦労の当事者として私の意に沿ったケアを受ける権利がある』

が加わることで、権利意識が肥大化しやすく不満を増大しやすい。

そして

『ケアの決定権は当事者であるワタシにある。』

が加わると、異なる意見の他者の意見を聞く余地がなくなりやすい。

当事者A´(エーダッシュ)

福島の風評問題では、現実問題として被災エリアの住民ではあるが、当事者Bに媚びた動きをする人が発生している。「当事者A」でありながら「当事者B」の意に添うように動く人、これを林氏は『当事者A´』と名付けてくれた。

・当事者A'は、自分が「代理店」となることで著名人や権威などと接点を持つことができ、中央言論やメディアに持ち上げられ、名を売ることができる。植民地における傀儡の現地人リーダーのような地位も得られる。

— HAYASHI Tomohiro (@SonohennoKuma) June 3, 2024

そのため、当事者Bという「顧客」の横暴な振舞いに対して、当事者A'は擁護に走る。

ALPS処理水放出に関してのテレビ報道で「地元の漁民」として不安を語る「いつもの漁民のお爺さん」がでてきていた。典型的な「当事者A´」である。

だいぶ前の話だが、放射線被爆の問題を過剰に取り上げ、不安を煽る地元の教師達がいた。彼らも「当事者A´」と言えるだろう。

https://iwj.co.jp/wj/open/archives/54375

「小児科医になってすぐの頃、ヒ素入りミルク事件の被害者の支援運動に関わった。今でも、被害者の健康相談を行っている。この事件では、当時の医療関係者や行政の対応に隠蔽的な体質があり、現在の原発事故後の政府や東電の対応に、それと重なる部分が多いと感じている」と懸念を表明し、「被害者同士が不安を共有し、簡単に納得せず、不安を持ち続けることが重要だ」と強調した。

講演者は西東京の市民活動家医師であるが、主催者は福島の住民である。

「地方の当事者Bネットワーク」が東京の「市民様ネットワーク」と繋がることで「当事者A´」となった形である。まさに「不安の代理店」である。

東日本大震災のケースを図にしてみた。

「当事者A´」は、当事者Aではあるが、当事者B群で構成される市民様ネットワークに寄りそう動きをする。挙動としては当事者Bである。

当事者B群は、「かわいそう」をベースに、それを踏みにじる社会に対して、怒りの表明や各種の要求をする(社会を変革しようとする)ことを正義とする一群である。当事者B群の一部には、アジテーション・プロパガンダの類をヨシとする人達が含まれるので、往々にして情報攪乱や不安の増幅の要因になりやすい。

報道等で「当事者A´」が多く取り上げられることで、「当事者A´」ではない当事者Aの状況が不可視化されてしまうことがある。

不可視化を可視化してみた。

能登半島地震のケースでは、マスメディアによる状況の不可視化が、SNSによって不可視化が抑制された感じだが、これも同じ図に乗っけられる。 まず1枚目はSNS大炎上劇場。

当事者B群と市民様ネットワークの印象操作色の強い主張が、SNSで次々と暴かれていった。

中にはかなり暴きにくいものもあった。「当事者A´」と特定党派とNHKが結託しているタイプのものや、行政繋がりのある「支援の当事者B」が関わっているものは、その欺瞞が見えにくくなりやすい。

次、2枚目はSNSがなかった時代だったらどうなっていたかの推定図。 SNSに振れない人は、マスメディアを社会的な情報源としている人はこういった世界に今も生きているかもしれない。

「仮想当事者A」という設定

自然災害由来の「コト」だと、「人」の位置がわかりやすいので上記の図で済むが、「障害」とか「貧困」とかだとちょっとこの図では足りない部分がある。

「コト」じゃない「状態」や「欲求」を、無理やり「コト」に読み替えるというひと手間が掛かけて、「当事者A´」を偽装しているといったところがあるからだ。

この場合、当事者B群が「かわいそう」の主張をするためには「当事者A」の設定が必要になる。この設定を「仮想当事者A」とよんでおく。

この「仮想当事者A」の例としては、仁藤夢乃氏の「難民高校生」という設定が非常にわかりやすいだろう。

仁藤氏は自身の活動を「当事者運動」と呼んでいる。

元「難民高校生当事者」だった仁藤氏が、それに近い状態と認定した「若年女性」を「若年困難女性当事者」として集めて、「当事者のピアサポート」として、活動しているので、これは「仮想当事者A群設定」といっていいだろう。

「社会構造によって 困難に直面させられている一群の人々」

を弱者当事者Aと設定するのである。

そしてそれに合致する「当事者A´」の「語り」を確保できれば、下記のような構造ができる。

まあその…「困りごとは社会的なもの」と言い切れば終了の無責任世界が出来上がってしまう。

この手の仮想集合を設定するのは、たいてい学者・知識人なので、やっぱり人文学者の下手な社会分析が大元だろう。

特徴を挙げると

あくまで「仮想集合の設定」であるので、現実と符合するとは限らない。あくまで思考によってつくられたものであり、「当事者A´」を除いた部分がであることもある。

このため、現実との齟齬が大きい場合は、同じ設定を共有する「仲間」と「啓蒙」が不可欠になる。仲間づくり=オルグ・アウトリーチである。

元々当事者B群に親和性の高い発想を身につけた者が「仮想当事者A群」の設定を妥当だと感じ、自分が該当する(=自分は社会の被害者)と信じた場合、それが「当事者A´」となる。

自然災害や戦争などの場合、リアルの「当事者A」が存在するので「仮想当事者A群」という設定が必要ない。 このため『「当事者A´(内実は当事者B)」の声』を確保できれば、即座に「当事者B群」が主張することが可能である。

ただ、昨今の情報環境では「当事者A´」が「当事者A」を代表する者でないことが暴かれやすくなっている。

ALPS処理水問題で不安を訴える漁民のなんとかさんが、「いつも出てくるあの人」であるのがバレるまでに、そう時間はかからなかった。

仮想当事者A群設定の問題点

この仮想当事者A群設定は、それだけなら、社会問題の分析において仮説設定をしているだけと見ることもできる。

だが、このスタイルが、多くの被害者的ムーブを誘発しているのも確かだろう。

いったいなにが問題なのか?

仮想当事者A群の設定自体に非合理的な処理が含まれ、検証されないまま「当事者B群(市民様ネットワーク)」の運動に持ち込まれる。

大体において、この手の設定はヤワであり、ろくに検証に耐えられない。にもかかわらず、知識人とマスメディアによって持ち上げられ、行政への浸透までもが図られる。

どう「ヤワ」か?

仮説構築が非常に少数の者の「被害語り」「被害の代弁」を全肯定するところからスタートしているからだ。それらを「社会が見落としててきた問題とする」という図式が絶対のものとして扱われる。

個人の問題かもしれないものを「社会の問題」としてしまうことの妥当性は、「当事者A´」と似た条件をもつが主張が逆の「非『当事者A´』」の存在そのものが、反証となってしまう。

このため、当事者B群は、「非『当事者A´』」の存在を世間の目にふれさせないような挙動をするのが常である。

発達障害の例

災害とくらべて「リアル当事者A」が明確でないために「当事者B」言説の蔓延による不可視化が分かりにくかった例として、発達障害関係を上げておく。 まあ、とにかく「当事者に寄りそえ」言説が多かった。 一枚目はメディアによる不可視化がない状態図。 大体こんなものだろう。

2枚目は、メディアによる選別・不可視化された状態。 最近のNHKEテレの路線だとこうなる。 2008-10年くらい、少しだけこの不可視化が緩んだ時期もあるにはある。

エビデンスは…わたしだ。もとより「当事者へ寄り添え」の大合唱と逆方向の主張の私が、NHKの発達障害特集の番組に出ちゃったのである。

その程度にはメディアも緩んでいたということだ。

診断受けた発達障害者やその保護者がメディアで叫ばれる「当事者B路線」を頑張って学習して、被害感だけを拗らせるとかもあったわけですよ。 そも、発達障害者の「困りごと」は、社会の理解、関係ないものも少なくない。

聴覚過敏は、社会の理解よりノイズキャンセリングヘッドホンの方がQOLアップに直結する。

成人で発覚する発達障害者に多いのは学校トラウマで…、その影響で「対人恐怖」が強くなってしまった人はすくなくないが、それは発達障害というよりは学校の問題だろう。

特性ゆえに、教育環境いかんでは社会常識を学習しそこなうケースはあるが、解消すればしまいというものも少なくない。

第一、社会側が理解し配慮しろといっても、本人が認識していない「なんかいつの間にかうまくいかない」に、専門家でもない者が気が付くのは至難の業であり、万人にそれを要求するのはリソース的にも不可能に近い。

発達障害者同士でも無理なのである。

テレビや新聞等は一時期を除き「発達障害者への理解と配慮を」の大合唱であったが、2015年頃にはだいぶ沈静化した。

さすがに発達障害に関しては、支援現場や自助会現場で「そうは問屋がおろさない」といったことになりやすかったのだろう。

性的マイノリティ問題

昨今しばしば話題になる性的マイノリティの問題と、発達障害での「寄り添い」問題、はほぼ同じである。

「寄り添え」の声を上げる当事者A´を担いだ当事者Bネットワークが、プライドコミュニティという運動を作り、「LGBTQへの理解」を訴え、もはや圧力団体としか言いようがない状況になっている。

細野さん、LGBT活動でめっちゃ稼いでる華やかなゲイ活動家より、ギリギリの収入で懸命に暮らしているレズビアン当事者の話を聞いてあげてください。松中権氏はLGBTの代表などではありません。単にLGBTの代表ヅラして岸田総理に謝罪させただけのプロLGBT活動家です。 https://t.co/tk7RYDAAPR pic.twitter.com/Lkf9AGhleR

— 森奈津子 (@MORI_Natsuko) March 31, 2023

とはいえ、最近はいろいろとボロが出た挙句、身内にだけあまいその体質に批判がでている。

メディアと当事者B群(含む当事者A´)の連携による不可視化がもたらすもの

メディアによる不可視化がもたらすものは

事実や実態が伝わりにくくなる

これが第一ではあるが、もう一つ大きなものがある。

当事者B群も不可視化の影響をうける

このため、当事者B群の主張に批判的な意見に関して「不当なモノ」という思いを強くしやすい。

メディアと当事者B群(含む当事者A´)の連携による不可視化には、被害者意識の増幅が起こる仕組みが内在しているのである。

「当事者B-当事者A´方式の」の構造を探る

この手の「当事者B」言説のパターンを探っていこう。

もうちょっと古い時代の文献を漁ると、同和問題絡みのものがでてくる。

「被差別の当事者」と「差別の当事者」という表現をすることが多いのだが、やはり「仮想当事者A」の設定がある。

図にすると以下のような感じになる。

貧困などの実態が薄れても、仮想当事者A設定はそう簡単には消せないようで、エセ同和行為の問題として残っている。

やはりこの「仮想当事者A設定」自体に問題があるようだ。

当事者B群に内在するヒエラルキー

「差別」を「抑圧」や「疎外」「権力からの支配」に差し替えることもできるだろう。 そういった言説を繰り出す当事者B言説には、ほぼもれなく 裏に「ヒエラルキー構図」が隠れている。

ついでに言うと、真ん中のラインは基本、乗り越えられない。

で、傍目にはこう見えるというのをちょっと付け足してみる。

「仮想当事者A」の設定が現実に合わなければ合わないほど「設定の学習」を、社会に押し付ける必要があるし、主張の正当性のアピールのために、カミングアウトする「被差別の当事者A´」や「学習し、反省・改心する元差別の当事者A´」が必要になる。

しばしば「反省する当事者A´」が「寄り添う側に入っても、いつ別ジャンルで同じことを起こすかわからないので学習しアップデート続ける必要がある」と語るのは、当事者B群の要請にこたえたものであると同時に、一種の不安商法だろう。

免罪符のプロモーションである。

マルクス主義的な世界観との類似性

さて、コミュニストが大好きな「学習」」がでてきたところで、元祖のマルクス主義文脈についての図を描いてみよう。

ほぼ似たりよったりの構造をしている。

映像的な「当事者A´」が使いにくい時代に重宝されたのが、「プロレタリア文学」だったり「記録文学」であったりする。

昭和の時代に「当事者」をこの文脈で使うことは少なかった(主体、とか民主的人民などが使われていた)が、ここではあえて「当事者」という言葉を使っておく。

彼らの設定によって、当事者B群の中生成してしまう「ヒエラルキー」はこんな感じになる。

他人様に「設定の学習」をさせて辻褄合わせなきゃいけないような社会理論って、そもそも欠陥があるんじゃないか?…というのもあるが、それだけではない。

「①悪しきヒエラルキー」を「連帯」で打倒しようとすると、当事者B群は、別の、より強固で固定的なヒエラルキー②を必要としてしまうという矛盾が生じてしまう。(下図)

ちなみに、マルクス-レーニン主義は、革命時には「プチブル・エリート層」の一部が、資本主義社会の問題の構造を理解して「前衛」として機能するという設定によって階層断絶の回避を一応はしてはいる。

使われるロジックがほぼ同じであるので、マルクス-レーニン主義が、昨今の「当事者B」型運動の原型となっているのは疑いようがないだろう。

「支援者になる」というのは「前衛になる」ということである。

「当事者B」型運動の「搾取の構造が~」「差別の構造が~」「抑圧の構造が~」の類は、もれなく権威主義的なのは当たり前だ。

「当事者B」型運動はマルクス-レーニン主義の変形で、かつ、マルクス主義が元から強烈な権威主義を内包しているのだ。

整理

そろそろ、仕上げに「あらゆる差別」に拡張された現代ネオ同和版を整理しよう。

図の概形は、昭和版反差別運動とほとんど変わらない。

仮想当事者A群の上側が

「周縁化され、不可視化され、孤立しがちなor権力に虐げられたと被差別の当事者(=マイノリティ当事者and弱者当事者)」になり

下側が

「保守的・封建的価値観を内面化した差別の当事者」

とすることで、汎用化が図られている。

「オープンレター 女性差別的文化をだっするために」の論理もこれであるし 「アベ政治を許さない!」の論理もこれ。 のりこえねっとあたりの論理もすべからくこれ。

特徴をまとめておこう

「指導-被指導関係」の強固なヒエラルキーがある

評価される指導力には仮説(理論)の習得度のほかに、学術的地位、ポピュラリティ(人気や知名度)・拡散力も含まれる。

「反省し、解放された当事者A´」は封建的社会の影響を受けているため、常に「差別者」に戻ってしまう可能性がある自覚を持つよう努めなければならない(条件付き認証)、という設定がある。

下の層を指導するor未解放者を解放に導くor保守的勢力を批判することによって集団内ヒエラルキーがランクアップする。

(勝手に)下層認定した者からの反発・異論はすべて「遅れた「非解放状態の」アラワレ、保守的勢力の攻撃と見る

当事者B運動の実例いくつか

オープンレター案件で見る「当事者Bヒエラルキー」

「仮想当事者A」の設定は比較的簡単だ

女性差別的文化の被害を被っている女性と、同類型の差別的文化の被害を被っているあらゆるマイノリティ

となる。

オープンレター関連、そりゃ呉座氏にたいして苛烈なのが出るわけだ。

元々、進歩史観に合わない研究を発表していたのでデフォルトが⑦に近い。

そこに、デフォルトが①に近い北村紗衣氏が②の被害者として登場。 ヒエラルキー的にはあってはならない位置関係。 だもんでこの構図から抜けられない人は、北村氏につくしかない。 騎士たちは⑤あたりにいるので過激にもなる。

糾弾者になりたくない、でも、いいかっこしたい騎士は、 「あなたは本当は⑦ではなくて⑥ということにしておきましょう、訴訟も負けたんだし、解放されて⑤になったほうがアカデミックなお立場上もいいですよ」と諭したりもする。

「アベ政治を許さない」ムーブ

当事者B群視点では、自民党は保守的勢力なので、無条件に⑦認定w 愛されたり寄り添われたりしてはいけない存在。 貴様は寄り添うべき者の癖に、ワレワレに寄りそわないどころか人気まで出たら!!超ケシカラン!になる

「アベ政治を許さない!」ムーブメントも、この構図がベースだ。

民主党政権の崩壊→安倍政権発足は「あってはならないこと」なのである。①左派オピニオンリーダー自認の人たちの被害者意識が強くなった、つまり②被害者化した。

これによって、恐怖と怒りの大連鎖が起こったのだろう。

元々、実態が薄く「当事者A´」がはっきりしないために「視覚的アピール」を、その代用としたわけだ。

安倍晋三氏の暗殺後に、暗殺犯を②として重宝してしまう人が続出したのは、自分たちの被害者意識を正当化できるからだろう。

奈良教育大付属小の不適切授業問題に係る運動

これも、典型的な「仮想当事者A」設定が使われている。

2024年1月に奈良教育大付属小の不適切授業問題が報道され、ガバナンス問題含めいろいろわだいになった。その後、同小の人事異動に対する抗議の声があがった。さらにその後4月に同小での「いじめ放置、隠蔽→被害児童は転校へ」という報道があった。

人事異動に関する抗議の声を上げた側を応援する界隈は、現在でも「いじめ放置問題」を完全にスルーしたまま、人事異動の不当さを訴えている。

このケースでは仮想当事者A群として二つの設定がある。

「奈良教育大付属小のような創造的な教育実践による豊かな教育から疎外されるかわいそうな子供たち」

「ゆたかな教育のために創造的な実践に尽力しているにもかかわらず抑圧される研究熱心な教師たち」

「当事者A´」は、出向になった教員と、従来の奈良教育大付属小のやり方に馴染んだ同小の教員と保護者である。

「奈良教育大付属小を守る会」はじめ、応援団が不可視化しようとしているのは「いじめ転校案件の被害児童」と「同小のガバナンス問題」であろう。

ちなみに、この手の設定仮想当事者A群設定は、かなり古くからつかわれていたものの使い古しである。日教組教研運動熱心な教師がしばしば使っていた。

この件に関しては別記事も書いているのでよろしければどうぞ。

当事者B型運動はなぜ批判のシャワーをくらいつつあるのか?

最近は、当事者B型の社会運動はネットでその欺瞞が暴かれる。ほめ言葉のシャワーならぬ批判のシャワーを浴びることも多くなった。

民衆の野生の勘は、案外バカにならない。

「なんかひっかかる」が何度も続けば、立ち止まるし「このパターンの挙動をする人たちは胡散臭い」くらいは気が付くものだ。

ただ、当節、当事者B型の社会運動が跋扈しすぎているので、ある程度言語化しないと

「うるせえ、すっこんでろ」「しらんがな」

も言いにくいので、言語化してみよう。

ここ四半世紀ぐらいの当事者「寄り添えゾンビ」さんたちは、

マルクスーレーニン主義の、反転した強固な権威主義を作っちゃうというバグを温存したまま、

そこに

「被差別当事者の気持ち・感じ方」を大幅に組み込んだ

ことで客観性・説得性を失い。

生産活動の社会的重要性を無視した

ことで、社会的意義に疑義が挟まり

「マイノリティ」を持ち出して「連帯」を叫ぶ。

これで合成の誤謬までくわわった。

なかなかてんこ盛りなのである。

「マイノリティ」を持ち出しながら「女性差別」を持ち込んだことで、もともとのマルクス主義にはなかった、極端な合成の誤謬が起こってしまった。

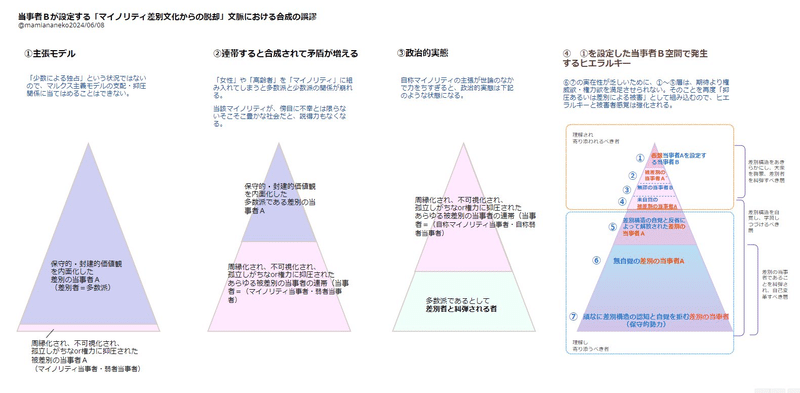

主張モデルの設定は①の図。周縁化され、不可視化され、孤立しがちなor権力に抑圧された被差別の当事者A(=マイノリティ当事者、弱者当事者)を設定する。

もともとマルクス主義は、多数派であるプロレタリアートが少数の資本家による資本の独占があることで支配されているので、独占を廃し、本来の形に戻そうというものである。

「マイノリティ」を権利回復主体持ってくることだけでもかなり無理がある。

「疎外からの解放論」の部分だけ、都合よくつかったのである。

「マイノリティ」に「女性」を入れてしまったことで、合計すると②の図のようなカタチになる。

これでは「マイノリティということでさまざまに不利な状況に置かれている」の説得力がなくなる。

少なくとも「周縁化されて孤立化」とは、縁のない状態であるし、マイノリティがマイノリティであることで不利…というのもいささか疑問である。

この状態で、連帯した「マイノリティに寄り添え」の声が大きくなると政治的実態は下記のようになる。

完全に合成の誤謬である。

マルクス-レーニン主義を掲げたソビエトでも「障害者」「マイノリティ」の位置づけはにはずっと四苦八苦していたので、そもそも、マルクスーレーニン主義はマイノリティ問題と偉く相性が悪いのである。

生半可な知識で「疎外論」だけがつまみ食いしたので、暴走したのだろう…とは思う。

「疎外からの解放」はキリスト教での「神の真理による人間性の解放」とも相性が良いため、キリスト教徒が、唯物論を掲げるマルキストに加担するといった不思議ななこともしばしば起こってきた。

さて、現代日本だが、当事者B群の脳内ヒエラルキーは下記のようになるが、下図の⑥⑦は実在性が薄いので、①~⑤層は期待ほど権威欲や権力欲を満足させられない。そのことを当事者B群は「抑圧or差別による被害」と捉えてしまうために「被害者意識」は再帰的に暴走することになる。

そもそも単一ヒエラルキー構造を想定して社会を把握しようというのが無茶なのだ。

マススコミ・出版メディアと、それと繋がった当事者様・市民様が、④図の当事者カースト世界を「善」として、「差別構造」の想定の主張だけぶん回すから、不可視化された大衆との乖離が起こり、下手すると社会に悪影響が及ぶ。

こういうの…、大衆は、個別の①主張でちょっとひっかかっても、増殖してくると野生のバランス感覚で「何となくヤバミ」くらいは理解できちゃうんだよね。 この構図に大衆を縛り付けるには「罪悪感」を喚起する脅しが必要。「反戦平和」「環境」がそのネタだっただろう。

当事者B群の挙動とその利権性

当事者Bカーストの挙動図を作ってみた。

④⑥⑦は実在性が薄いので

④想定弱者の囲い込みで

②を発掘して被害アピールしるつ

⑥⑦への批判・糾弾が必要になる。

当事者B群がやりがちなNoDebateってのは、⑥⑦の実在性の薄さを見えにくくする手段でもある。

「啓蒙」は啓蒙であると同時に囲い込みの手段であり、対象層によって厳しさが異なってくる。

もう一枚、これは下から上への「寄り添い」。

上の図で支持的啓蒙として挙げていたアウトリーチ、相談支援、居場所支援、仲間づくりであるが、これは誰が支えているかといえば②③④⑤の層である。実質的には動員・拠出といった吸い上げの形になる。

「仮想当事者A群」の設定が、現実から乖離すればするほど、

啓蒙を受けるメリット<動員・拠出のデメリット

となってしまうので、それに気づかれないようにするための情宣が活動の中で重みを増してくるし(当然お金も要る)、啓蒙それ自体が印象操作やマインドコントロール的な要素を含むものに流れやすくもなる。

ヒエラルキーの維持に最も有効なのは「職業化」という実利である。専門的な知識のあまりいらない「福祉的支援」を職業化することがこの界隈に流行るのはもっともだろう。

政治や行政を⑤に取り込めれば、公金チューチューし放題だし、イデオロギーも安泰だ。 民間企業を⑤に取り込めば、やはり資金を見込める。

情報環境の変化と当事者B群のトップ層

新聞や文芸雑誌等、各種メディアを通じた啓蒙とそれに連なる甘い汁で、①~③の人らがそこそこ満足できてた時代が「進歩的文化人」が一世を風靡した時代だろう。

そこから高度成長と学生運動の時代を経て、徐々に彼らに冷ややかな目を向けられるようになった(「糾弾」で味をしめちゃった人達も多少いたけど)。

まあ、それでも、ネットが普及する前は、なんとかこの手のカースト構造があることが、大衆にはわかりにくかった。象牙の塔の中は相変わらず、やりたい放題の当事者Bカースト世界が形成されたままでも、「学識経験者」に疑いを持つ人が少なかったために「恰好がついた」のである。

このため、当事者B群のトップ層はそれなりの権威を維持していられた。

だが、今世紀に入り、情報環境の変化によってその権威が危うくなった。

当事者B群のトップに君臨するタイプの「学者先生」たちが、SNSの普及で「ただの暴論吐きの権威主義者」でしかなかった、すなわち「学門に誠実でない」ことがバレバレになってしまっている。

これは、彼らが便利につかっていた「運動メソッド」と「当事者カースト」をも危うくする。

このため、前世紀には補助的なものでしかなかった啓蒙の手段が、前面に出てきたというところだろう。

急落する権威を補うため、補助的な手段を前面にもってこようとするときに「当事者A」に背乗りして「当事者B」を権威化することが必要だったのかもしれない。

ネットでエモーショナルマーケティング(情動を揺さぶることで注目を集めたり、売り上げに繋げようとするタイプのマーケティング手段)で集客して、ゴリ押ししているが、昨今ではエモーショナルマーケティング自体の馬脚もアラワレつつある。

終わりに

かなり長くなったが、当事者B型社会運動の構成とその特徴、なぜ被害者意識が暴走するのかについて、図解と言語化を試みた。

海外でもこの手の「運動」が猛威をふるっている。

これから「当事者B」はいったいどこに行くのだろう?暴かれる時代になったとはいえ、マスコミはまだまだ「当事者B」を起用することが多い。

そうなるに至ったことについては戦前、戦後の「教育史」が大きくかかわっていると考えるが、そこについてはまた改めて書こうと思っている。

おそらくではあるが、本邦はこの手の当事者B型社会運動の猛威を食らったのは3回目である。

一回目は大正末~昭和18年頃まで

二回目は戦後1947年くらいから大学左翼運動沈静化くらいまで。

三回目は1995年頃~今日まで

かなり食らった割には何とかもっているとは思うが、そろそろ終わりにしてもいいんじゃないだろうか。これから生まれる子供たちの時代には、こんな不毛な戦いは「過去のもの」であってほしいと願うばかりである。

お読みいただきありがとうございます。

お気に召したらご購入orサポートよろしくお願いいたします。

結論までの論考部分は上記ですべてですが。

今回は、ご購入いただいた方への特典としてオマケ画像(表ですけど)+猫又BBAの暴言コーナーを用意してみました。

ヒエラルキーのどこに誰が該当するのか?いろんなケースについてあてはめてみる試み。

ここから先は

¥ 300

猫又BBAを応援してもいい…という方は、サポートをよろしく! いただいたサポートは妖力アップに使わせていただきます。