6月4日 文章は思うままに書くべきか。

大河ドラマ「光る君へ」を愉しく見ている。

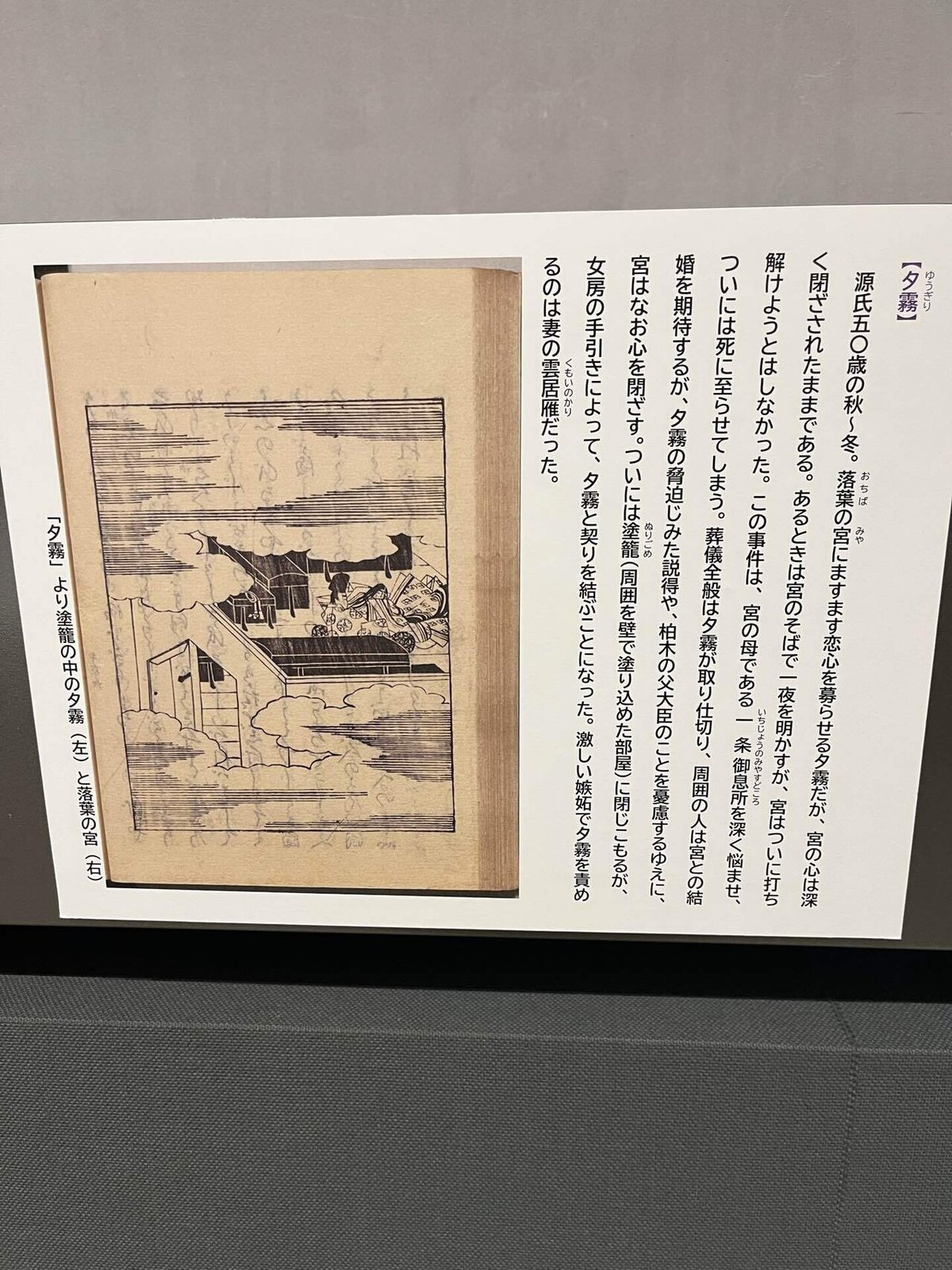

いまだきちんと源氏物語を読めていない(あさきゆめみし、も途中)身としては、ある意味不思議ではあるのだが、物語そのものではなく、フィクションにしろその成立の背景や人々の姿を見ていることは愉しいのだ。

先日まひろが、「何を書くというわけではないが、筆を執らずにいられなかった」というつぶやきと共に、文章を紡ぎ出した。

それを見ていて、何点かの事を思い出したので、備忘の為に書いておく。

まずは森博嗣さん。テーマとなる本(特にその本に関連したことを書こう、というわけではなく、きっかけのようだが)を決めたら、あとはひたすら1時間に10分の執筆を毎日続ける。

10分で私は700字がせいぜいだが、うろ覚えながら森さんは2000字位いけたのではないだろうか。

その結果生み出されたのが膨大なフィクション群である。特にプロットやあらすじ(いっしょか(笑))を決めてらっしゃるわけではない。ただキーボードに向かい、打つ。

そのことを知ったときは衝撃であった。私は古くはマンガを書こうと手塚治虫の「マンガの描き方」を手に取ったとき、「ストーリーテラーになろう」という教えを得たわけだ。

その後マンガの描き方は、基本絵コンテあり、という理解でやってきた。

だが最近みなもと太郎氏が絵コンテを描かなかったこと、絵コンテは「こんな物語を描きます」という漫画家と編集者の約束のようなものだ、ということを知って、これまた改めて衝撃を受けたのだ。

手が赴くまま、昔であれば原稿用紙を埋めてゆく。今であればキーボードをたたく。

その後村上春樹さんを川上未映子さんがインタビューした本を読んで、村上さんも基本あらすじを作らず、赴くままに、時間を決めて早朝の数時間ひたすら書く、というスタイルのことを知った。

作家でもある川上さんは、最近の若い作家はそういうスタイルが多いとおっしゃり、うろ覚えだがご自身は両方スタイルだ(あらすじありもなしも)ということを述べられていたやに記憶する(単なる私的記憶ですが)。

いわゆる取材の上に構築する「歴史ロマン」のような作品は、まずは歴史的な事実調べが必要であろう。だが普段のそうした知識を縦横無尽に溢れさせて手の赴くままにキーボードをたたく、という村上さんや森さんのスタイルを知ったことは、

ああ、そういうんでもいいんだ。

という形で、我が蒙を啓いてくれたわけだ。

私は小説を書こう、とあまり思ったことはない。正確には高校時代にSFに着手して未完、大学時代にSFショートショートを1作、程度である。やはりしっかりとしたシノプシスがあって初めて物語は成り立つ、という思いがあったからかもしれない。

だが、日本でも有数の2名の作家が手の赴くままに物語を紡がれているのであれば、また大河でまひろが何を書こうかと思うまでもなく筆を執るのを見れば、なんというか自分でも、という気持もすこし

してきたかも、しれない。

(烏滸がましいですが(笑))

お志本当に嬉しく思います。インプットに努めよきアウトプットが出来るように努力致します。