ITエンジニアはどこに居る? - 生息域を整理して採用コストを低く抑える

ITエンジニアの採用シーンでは採用手法のトレンドや、いつ・何月に採用できるか(When)、どこで採用できるか(Where)、どうやったら採用できるか(How)という局所的なHow Toは議論されているものの、全体を見渡した話というのは少ないように思います。今回はエンジニアの生息域を抽象化してマッピングしてみました。その上で採用コストを低く抑えられるブルーオーシャンについても話をします。

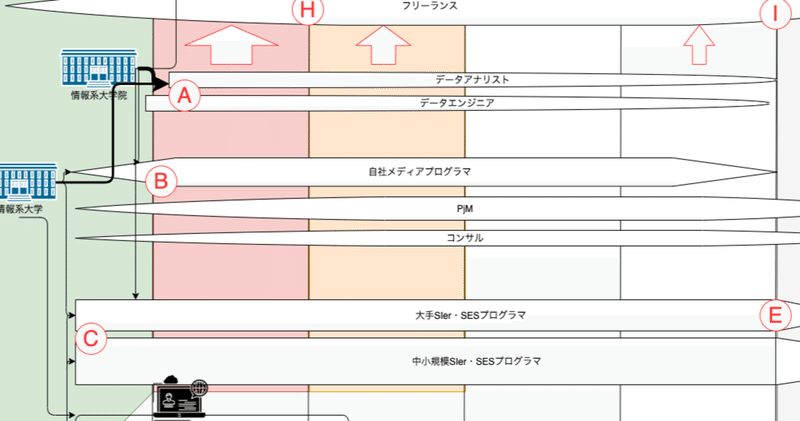

生息域を整理する

横軸に年齢を取っています。縦軸の上下に他意はありません。下部にありがちなライフイベントを記入しています。抽象度が高い図なので外れ値はあります。

職種別の人数があれば採用したかったのですが、はっきりとしている政府系データは無いようです。他社さんの記事の中には「売上が上がっているので人数も多いでしょう」というのもありましたが、IT業界の粗利率格差を舐めてはいけません。今回の各職種の面積はあくまでも生息域として御覧ください。

次に各職種・セクションごとの話について、これまで本コンテンツで取り上げてきた属性別のキャリアコンテンツを交えながらお話します。

生息域を紐解く

続いて過去記事を交えながら、各エンジニアを取り巻く状況をまとめていきたいと思います。

【新卒採用】A: 新卒即戦力・情報系、B: 自社メディア、C:若手 SIer

詳しくは過去コンテンツに譲りますが、AI・機械学習に夢中な情報系学生、非常に優秀な大手ベンチャーでアルバイトをする学生を前に低迷するものづくり人気が確認されている層です。

人手不足を背景にITエンジニア枠として文系学生を採用するケースも順調に増えています。ヒューマンソリシア社が文部科学省学校基本調査より起こした記事によると情報処理・通信技術者へ就職した大学新卒者は19,000人(2014年度)から28,000人に増加しているものの、工学部・理学部卒業者は52.3%(2014年度)から45.0%(2018年度)に低下しています。

私の観察する範囲では文系学生であってもサービス志向性が高ければ自社メディアに入社しますし、「手厚い研修がないと不安だ」という方は大手から順番にSIer/SESを受ける傾向にあります。

「新卒のITスキルが低い」と嘆く現場の声はよく耳にしますが、こうした背景は把握しておくべきでしょう。そして自社が優秀なエンジニアから選ばれるに値するレベル感かどうかは鏡を見てしっかりと認識すべきです。採用するではなく、働いていただくという認識。2年ほど前に某国内トップクラス企業の新卒採用の方に「新卒エンジニアにおける技術格差について取り組まないか」と持ちかけたところ、こう返ってきました。「弊社は上澄みしか採用しないので関係ありません」と。そこにシビれる!あこがれるゥ!

【学術→ビジネス】D: 高度人材、魔のPh.D.

リーマンショック後に大きく落ち込むも、2015年から2019年までは海外という選択肢があった層です。現在は景気の後退と情勢の不安定さから海外へのハードルが高くなり、再度低収入路線として話題になりつつあります。情報系ではありませんが、三重大のニュースも端的に学術における非正規問題を表しています。

令和元年版情報通信白書によると情報通信産業の企業研究者は171,235人です。総務省科学技術研究調査より起こした図によると2007年度末から2017年度末までの企業研究者数の推移は減少傾向にあり、ものづくり人材に比べると真逆の厳しい傾向にあります。

Acadexitしたからこそ思う。

— 久松剛/LIGのくま/教育システムに行き着いたEM (@makaibito) September 6, 2020

ビジネスだと「正社員→実績を積んでからフリーランスで業務委託」なのに、アカデミックだといきなり業務委託から始まるの厳しすぎる。

その先の正規雇用も椅子があるのかないのか不透明だし自己責任が過ぎると思う。 https://t.co/uQ2CTpkDg7

自己責任が強過ぎるキャリアというのは対価として得られるものが大きければ成立する(芸能とか)と思うけど、そうでもないんですよねぇ。2000年代前半の一部情報系とか、2019年までの一部AIはさておき。

— 久松剛/LIGのくま/教育システムに行き着いたEM (@makaibito) September 6, 2020

ビジネスだと雇用契約スタートですが、学術だと業務委託契約スタートなんですよね。どちらが良いかはさておき、学術はハードモードだなと。

— 久松剛/LIGのくま/教育システムに行き着いたEM (@makaibito) July 25, 2020

過去にこんなの書きました。

Acadexit:学術→非研究職のビジネスへの転身方法3選と当人・企業双方の心構えと待遇 @makaibito #note https://t.co/DWAB2yupMd

私自身が経験した事象であり、多大なる問題意識を持っているものの、この層の支援は非常に限界を感じています。私の場合は月15万円(額面)まで追い込まれたので勢いよくスタートアップ事業へ行く踏ん切りがつきましたが、修士に比べて追加の年数を学術に捧げている分、教員を志す場合は学術に残りたいし研究者を志す場合は研究ができそうなところに行きたい。それでもビジネスに行かねばならない場合は先に研究室を出た修士生には劣りたくはないし、何より就活をしたことがないので企業名を知らない。勢いGAFAか、国内だとYahoo、楽天クラスをまずは当たります。株式会社○○研究所も受けます。そんな世界線でいくらベンチャーという選択肢を私がnoteに書いたところで見られてないんじゃないかという、溺れる人に縄を投げても当人の死角にばかり着水しているイメージがあります。今後も根気よく訴えていきますが、正直なところ現役GoogleのTJOさんくらいじゃないと打っても彼らには響かない気がしています。

巷に溢れるGAFAアカウント。

— 久松剛/採用コンサルもするPO・EM・PjM (@makaibito) November 16, 2020

「見栄えがするキャリアの人に話を聞きたい」という大衆の心理が見えてくるようになると、名乗りたくなる気持ちは分からんでもない。

特に博士学生とか仕事に困っても相談に来ないし、noteも博士ネタのPVは低い。

【ミドル層】E: 45歳SE、F: 90年代に勃興したソフトウェアハウス、中小SIer、I:ミドルの業務委託

現在帰路に立たされている方々であり、若手エンジニアも含めていつかは通る道です。

希望退職を募られるE層、社長が会社をたたみ始めるF層、そして自身の技術と経験をベースに独立へと進むI層です。詳細は先のコンテンツに譲りします。

今、38歳ですが既に同じような感想を抱いています。

— 久松剛/LIGのくま/教育システムに行き着いたEM (@makaibito) August 4, 2020

35歳を越えたら業務委託として「研鑽した技術と経験をベースに切り売りする世界」というのは近いうちに来そうですね。

【未経験層】G: プログラミング学校、オンラインセミナー

先に述べた文系学生や、未経験層がプログラミング学習を身につける先がプログラミング学校であり、オンラインセミナーです。詳しくは先のコンテンツに譲ります。

今や新卒採用でも半数を越えている文系人材、そして2018年から急増している未経験層は確実に日本のITの中核を数の側面から担う人材になります。個々に対する教育姿勢や、マインドセットは待ったなしです。

「エンジニア転職できました」

— 久松剛/採用コンサルもするPO・EM・PjM (@makaibito) November 18, 2020

からの

「ただ努力不足という事もありSESからのスタート」

からの

「条件のいい会社に転職できるように頑張ります」

という投稿が流れてきたけど、未経験エンジニアが嫌われるのそういうとこだよ!

採用担当者は経営者に詰められてるよ、それ!!

良識あるプログラミング学校経営者の皆様、これカリキュラムに入れて!!!!!

— 久松剛/採用コンサルもするPO・EM・PjM (@makaibito) November 18, 2020

入学時のガイダンスと卒業時の挨拶(そんなのあるのか知らないけど)にもマストで入れて!!!!!

未経験エンジニアは雇用関係にあるものの、給与だけでなく会社は教育コストをその社員に払わないと行けない。

— 久松剛/採用コンサルもするPO・EM・PjM (@makaibito) November 18, 2020

このことが見えずに「頑張って転職します!」というのは採用してくれた企業に対する不義理というもの。

義理とかそういうものはオンラインサロンやプログラミング学校では教えてくれなかったのかも知れないけども、そういうことをされると「次はやめよう」となって一社、また一社と未経験採用枠は減っていくし、この流れはコロナ禍や景気後退する前から耳にしてる。伝われ、この思い!!

— 久松剛/採用コンサルもするPO・EM・PjM (@makaibito) November 18, 2020

どんどん世間のITエンジニア未経験者に求めるレベルが上がってるんですよね。人は居ないのだけど。

— 久松剛/LIGのくま/教育システムに行き着いたEM (@makaibito) October 25, 2020

【大人気】H: フリーランス

昨年私が監修したレバテックの記事ですが、着実にフリーランスの増加・若年化が進んでいます。2018年にはほぼ目立たなかった10代のフリーランスも増加し、20代〜30代前半がボリュームゾーンとなっています。

若年化するフリーランス。アウトプットがしっかりとしていれば何の問題はありませんし、事実優秀な方は居られるのですが先の未経験者層についてのコンテンツで述べたような「1年でフリーランス」という現象も確認されています。「未経験フリーランス」というパワーワードも聞こえてきましたが、無くはない話でしょう。人を採用したい→未経験でも良い→それでも来ない→未経験フリーランスという多段構造です。本質は事業を前に進めることなのですが、そこまでして目の前で作らせたいのか、それは内製化なのか、ちょっと理解が難しいです。

「未経験フリーランス」

— 久松剛/採用コンサルもするPO・EM・PjM (@makaibito) November 19, 2020

「未経験フリーランスを教育」

というパワーワードが聞こえてきた。

SESというと嫌悪するのに、同じ業務内容で後ろ盾も営業も何もないフリーランスを礼讃するのが今の未経験層なので無くはない話。

情報系大学、専門学校にはこうした層への訴求と修整をお願いしたく…

【新興?勢力】J: DX

デジタルプロダクトなどの言葉も最近出始めていますが、元々日本の経済の中核を担ってきた企業がデジタル化、DX化に向けて動いています。根本的にITベンチャー企業とは経済力が違うので採用市場を揺るがす事態になるでしょう。

IT人材白書2019では「IT企業からユーザー企業へのIT人材の流動化が高まる」として、IT人材を中途採用した際の前職がIT企業である割合が51.5%(2013年度)から59.6%(2018年度)に8.1ポイント上昇したとあります。彼らが非IT企業にてIT部隊を構築することで新卒ITエンジニア採用に進出することはそう遠くないでしょう。

ブルーオーシャンはどこか? 2020

では採用コストを抑えられる層はどこでしょうか?

1つ目は45歳以上の層です。これらの方には人柄、柔軟性、リラーニングを含めた継続した学習姿勢が求められます。企業としては対象者の経験を評価し、フラットに一緒に働けそうかを判断することが求められます。

2つ目はフリーランスの正社員化です。フリーランスは自由と手取りの高さに惹かれてなる方が多いものの、下記のような理由で正社員の道を再び叩く方が居られます。コロナ禍で不安定さを感じた機会でもあるので、本人の大切にしたい項目をヒアリングした上で打診するというのは現実的なアプローチであると考えます。

・福利厚生が皆無

・ローンが組めない

・結婚時に相手の親族に対する見え方

・契約期間と安定性

・処理すべき事務処理が多い

・営業活動を自身で実施しなければならない

3つ目は未経験層の教育です。本音を言うと「○年はここに居ます」という念書を求めたいほど教育コストは掛かりますが憲法違反になってしまうのでグッと堪えるとして、どうしても若い人を採用したいであるとか、社数を気にしているとか、そこまで給与は出せないというようなことであればこの層一択です。

4つ目は海外人材です。コロナ禍以前に見られていた日本に連れてくるモデルは日本語教育・商慣習教育・不動産斡旋・暮らし方講座など非常に文化すり合わせコストが高いという問題がありました。そしてそれ以上に日本という国が海外の優秀な人材から見て魅力的に見え、行動に移させるに十分なものでないといけません。弊社LIG BiTT事業ではセブの開発拠点とは英語、家族親族を思う国民性を優先して日本に来させるようなことはしていません。彼から見ると複数ある外資系企業の一つとしてLIGがあるイメージで在籍してもらっています。これがあるべきバランスなのだろうなと最終面接をしていて思います。詳しくはLIGブログで書く日が来るでしょう。

終わりに:私は小手先の採用How Toに飽きている

資金調達や上場の際、資金の使い途として1-2年前は「オフィス移転」を挙げる企業が見られました。しかし今ではエンジニア採用を挙げる企業が出てきました。エンジニア採用を強化してものづくり力を強化し、事業を成長させようという文脈です。

DXの構成要素にも「内製化」が一角を締めています。SIerなどに丸投げをしているからこれまでのIT化はうまく行かなかった。今こそITエンジニアを採用し、社内で一気通貫で作ろう、という文脈です。

どちらも言葉としては綺麗ですし、自社採用や内製化を手掛けてきた身としてはそれそのものを疑うことはありません。しかし如何せん人が居ないのです。少子化で若い人は居ないし、知名度の低い企業で働きたいコンピュータ・サイエンス修了者も経験者も少ないのが現実です。

社外や海外人材の手を借りながら事業を成長させる・デジタル化を達成する、その上で粗利が出たら必要なところを内製化する。これが現実的な事業のドライブ手法なのではないかと考えています。

執筆の励みになりますので、記事を気に入って頂けましたらAmazonウィッシュリストをクリックして頂ければ幸いです。

https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/COUMZEXAU6MU?ref_=wl_share

頂いたサポートは執筆・業務を支えるガジェット類に昇華されます!