トランプ氏再選によるドル安政策は救いの手?(ロールシャッハ・アドバイザリー ジョセフ・クラフト氏/Morning satellite May,2024)

トランプ氏が大統領再選となった場合、ドル安円高政策を導入するのでは?と言う憶測について解説する。

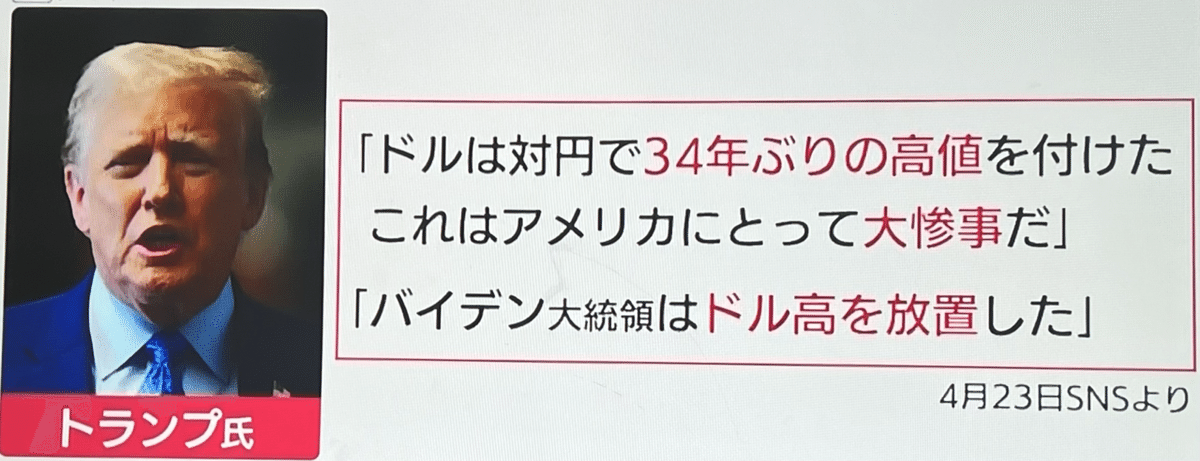

2024年4月23日、ドル円が155円に迫った際、自身のSNSで、ドルは対円で34年ぶりの高値をつけ、アメリカにとって大惨事だと投稿した。

トランプ氏の主な目的は、大統領選であり、バイデン氏がドル高を放置したと批判している。言及した背景には、トランプ氏が再選すれば、正式なドル安政策を導入する可能性が出てきたと考えられる。

トランプ氏を経済政策として支えるのは、前通商代表であるライトハイザー氏であり、彼がドル安を強く推奨している。

彼は、次期トランプ政権家で財務長官(通貨政策を仕切るポジション)の有力候補の1人とされているため、就任すれば、ドル安政策の導入がより現実的になる。

推奨理由として、貿易赤字解消がある。

トランプ氏では6,000億ドル前後だったものが、バイデン政権に入ってからさらに拡大している。

貿易赤字縮小のため、中国を筆頭に欧州や日本にも関税をかけたが、効果が限定的だった。ライトハイザー氏としては、関税だけでなく、ドル安円高といった通貨政策や税制など合わせ技でアメリカの輸出企業を補助していきたいと言う考えである。

ライトハイザー氏は、2023年6月に出版した本"No trade is free"で、自由貿易は現実的に存在せず、何らかの保護政策が伴うと言う信念を紹介しており、トランプ氏の考えに合うことが垣間見られる。

過去に主だったドル安円高政策として2つある。

⑴ 1985年レーガン政権第2期

レーガン政権の第1期は、インフレ抑制のため、FRBが金融引き締めに走り、さらにレーガン政権が財政出動し、それが重なり、ドル円は4年間で200円から260円まで上昇した。

第二期に入り、製造業からの批判、そして議会からの貿易保護主義の声が高まったことを受け、1985年の9月22日、G5により、過度なドル高の是正を目的としたプラザ合意が締結された。

実は、ライドハイザー氏は、当時レーガン政権の通商副代表を務めており、プラザ合意の交渉にも当たっていた。

1985年02月13日 262.80円

1988年11月25日 121.10円

⑵1993年クリントン政権第1期

クリントン政権の場合は、巨額な貿易赤字、とりわけ対日貿易赤字が非常に問題視され、選挙公約にも掲げた結果、ロイド・ベンツェン財務長官がリードして円高圧力を容認という策に出た。

1993年1月22日 125.19円

1995年4月18日 79.75円

為替相場は、大きなトレンドに拍車がかかると、非常に止めにくく、1カ国で止めるのほぼ不可能と考えられている。そのためレーガン政権では、1987年12月にG7会合で、クリスマス合意(ドルの安定化に関する緊急声明)発信し、ドル売りに歯止めをかけた。

クリントン政権でも同じく、ドル売りを止められず1995年4月に、G7で"ドルの秩序ある為替反転が望ましい"と声明を出し、ドル安を止めることが出来た。

過去のドル安政策は、効果よりも副作用の方が大きかったって言うのが一般的な見解で、大きく3つ挙げられる。

⑴ 貿易保護主義の助長

⑵ 輸入物価の急上昇

⑶ 基軸通貨など国力の低下

特に、アメリカにとっては、安全保障問題である国力が非常に重要視される。そのため、クリントン政権の第二期以降の民主共和党問わず、すべての政権は強いドル政策を堅持してきた。トランプ政権でさえ、ドル安の政策を取らなかった。

円安問題政策は、日本にとっては一見ありがたい話に見えるかもしれないが、100円を切って超円高に陥る不況リスクも排除できない。その意味では、戦略的な政策よりは戦術的な介入の方が副作用を抑制できるより現実的な通貨対応策かもしれない。

今後、トランプ氏が再選され、ドル安方向にもっていった際、大きな影響力を持つ政策を掲げれば、FRBの議長をハト派にし、積極的利下げする人選になるだろう。また介入的な微調整にする選択肢するかもしれない。この選択により大きく流れは変わってくるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?