コーヒー価格を揺さぶる”悪魔の果物”とは?(日本経済新聞 野沢康二氏/Morning satellite May,2024)

コーヒー豆高騰は天候の影響だけでなく、その裏に、中国による悪魔のフルーツ人気?について解説する。

コーヒー豆の国際価格急上昇が、特にインスタントコーヒーやブレンドに使われるロブスタが目立っている。先物価格が1トン4,500ドルを超えて最高値を更新した。円安の影響も加味し、日本のカフェやコンビニ、インスタントコーヒーの価格なども上がっている。

その背景には、主に3つの理由がある。

⑴ アジアなどでの消費拡大

2023年9月まで、1年間で見た際、アジア太平洋地域のコーヒーの消費量は、世界全体の4分の1を超え、過去4年間で12%増加した。(世界全体で1%の伸び)

過去、先進国に輸出することが出来ないような低級品を現地で消費することが多かったが、昨今はカフェの増加により、先進国と同じように、高品質の豆の需要も高まっている。

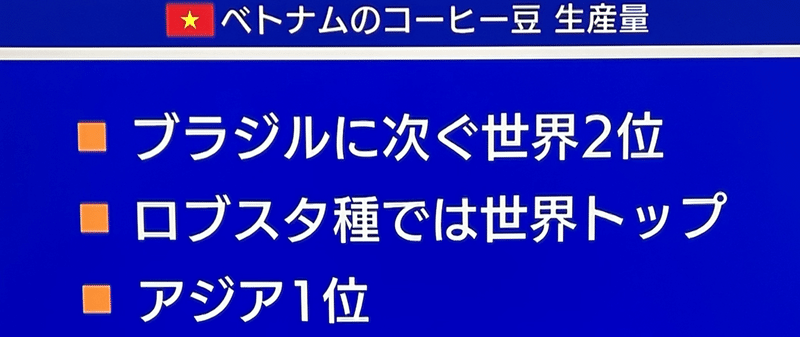

特に注目しているのが、ベトナムである。

コーヒー豆の生産量は、ブラジルについて世界2位、ロブスタ種は、世界1位となっている。

⑵ 天候不良による生産停滞

ベトナム当局は、2024年9月まで、1年間の生産量が最大2割落ち込むと発表している。コーヒー豆の価格上昇に対し、生産が落ち込むのは、エルニーニョ現象(天候不良で干ばつが長引いている)が挙げられる。

⑶ コーヒー耕作地での転作

そして何よりも、コーヒーの耕作地で転作が進んでいる。その切り替え先は、ドリアンである。理由として、ドリアンの国際貿易の量は、過去20間で、10倍に増えており、その9割が中国に輸入しているからである。

背景には、中国と東南アジア間で、関税の引き下げ、そして、中国と東南アジアの間の交通網の整備(中国とラオスの間での高速鉄道が開通)が考えられる。つまり、物流含め、中国と東南アジア関係の深まりがコーヒーの価格の高騰にも繋がっていることを意味する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?