OPSチーム流「課題」デザインのプロセス

OPS(オプス)チームの紹介

こんにちは、クリエイティブ部 OPS(オプス)チームです。

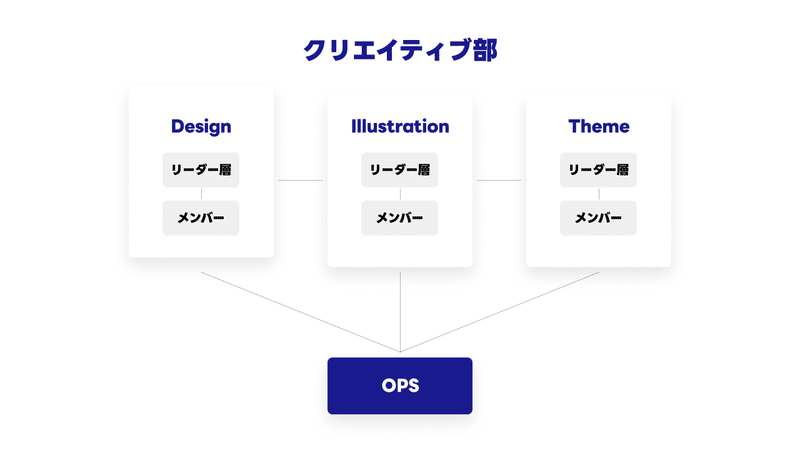

私たちのクリエイティブ部は、デザイナーや制作ディレクター、イラストレーター、LINE着せかえのパッキングを担当するメンバーなど、多様な職能を持ったクリエイターの組織です。その中で私たちOPS(オプス)チームは、クリエイターたちが最高のクリエイティブを作れるようにサポートするため新設されました。

【OPSとは?】

Operations(オペレーションズ)の略で、仕事を効率よく進めるために必要な技術や手順を整え、仕事をスムーズにし、最終的に成果を最大化するチームやその業務を指します。

例えば、キャリアパスの設計、組織の文化づくり、リソース管理、リスクマネジメント、プロセスの最適化など、こういった機能を個人に頼るのではなく、組織全体の仕組みとして行うことで、クリエイターの力を最大限に引き出し、事業成果に貢献することが私たちの役割です。

この記事の目的

「クリエイターの力を最大化し、事業成果に貢献する」

聞こえはいいですが、OPSチームの取り組みの多くはインフラの整備やプロセスの改善といった間接的な効果が中心のため、それ自体の効果を定量的に測るのが難しく、さまざまなチームやプロジェクトに関与するため、それぞれの成果を一つの指標で統一して評価するのも簡単ではありません。また、仕事の範囲がはっきりしていないため、どこまで対応するべきか悩むことも多いです。

チームの初期段階はまだいいですが、成果を示さなければチームの存続が危うくなり、成果目標がないとチームメンバーもやりがいを見出せず疲弊してしまいます。

そのため、目の前の仕事をこなしつつ、チームの成果の可視化や目標を明確にするために、現在も試行錯誤を続けています。

この記事は、それらの取り組みを振り返り、今後のOPSチームの「課題」を探求し、学びとすることを目的としています。

また、エンゲージメントデータの扱いやチームの課題設定に悩んでいる方々に、私たちの経験が参考になれば嬉しいです。

状況整理

組織の問題を見つけて、解決すべき課題をはっきりさせたり、明確な目標を立てるには、データがとても有効です。

しかし、組織によっては使えるデータがそもそもない場合や、データがあってもどう使えばいいかわからない場合があります。

私たちの組織では、エンゲージメント・サーベイのツールを使って、定期的に部内のエンゲージメント指数を計測しています。

【エンゲージメントとは?】

エンゲージメントとは、メンバーが組織にどれだけ愛着や思い入れがあるかを表すだけでなく、「個人と組織が一緒に成長する関係」を指します。エンゲージメントが高い組織では、メンバーが組織を信頼し、自分自身と会社の成長に積極的に取り組むため、組織の力や業績が向上するとされています。

エンゲージメント指数は、多角的アプローチを行うOPSチームの成果指標の一つとして有効ですが、データから組織の現状は把握できても、「なぜこうなったのか」や「どうすれば改善できるか」という課題を立てるための材料が足りていなくて、うまく活用できていませんでした。

足りない情報は集める

材料が不足していても、何かしら課題を定義することはできます。でも、限られたリソースを効率的に使うなら、せめて仮説を立てられるくらいの情報は必要です。そのため、私たちはエンゲージメント・サーベイとは別に、部全体への月1回の定期アンケートを実施して、以下の項目についてデータを収集しています。

定期アンケートの項目と意図

上長との定期的面談実施率

上長との定期的な面談が設定されているかを確認することで、フィードバックやコミュニケーションの質を調べます。個人目標の設定率

個人の目標が設定されているかを調べることで、メンバーのモチベーションや個人のエンゲージメントの高さを知る手がかりになります。生成AIの業務での使用頻度

新しい技術である生成AIがどれくらいの頻度で、どのように使われているかを調べて、その利用状況や影響を把握します。OPSチームの効果実感度

メンバーがOPSチームのサポートをどれくらい感じているかを調べるための項目です。OPSチームの効果をシンプルに確認します。

「課題」のデザイン

ここからは「エンゲージメント指数」、「定期アンケートの結果」、「組織のビジョン」を基におこなった「課題」デザインのプロセスを解説していきます。

まず、ここでは「課題」を以下のように定義します。

【課題とは?】

目標と現状のGAPに潜んでいる問題解決のために取り組むべきこと

STEP1:組織の【ビジョン】を把握する

組織のビジョンと現状を明確に把握することで、問題の所在を見つけやすくなり、取り組む「課題」を導きやすくなります。

ここでいうビジョンとは、「将来的に組織が目指している方向」のことです。

また、組織の戦略等が打ち出されている場合は、それも合わせて把握します。

【クリエイティブ部のビジョン】

WOW+!を創造し、世界に新たな価値を

【重点戦略】

高度クリエイティブ人材の育成

STEP2:【期間内】に【どこまで】目指すのかを設定する

まずは、【期間内】に【どこまで】目指すのかを決める必要がありますが、この段階では情報も仮説も不足しているため、おおよその方向がわかるくらいに暫定的に設定します。

【期間内】は、半年や1年など、取り組む期間のことです。

【どこまで】は、具体的な成果や目標のことです。

何丁目何番地まで細かくわからなくても、方角さえわかれば進み始めることはできるので、目標は「まずはざっくり決めておく」ことが重要です。

現状では、定期アンケートで計測していた【OPSチームの効果実感度】をシンプルでわかりやすい暫定的な成果指標として、数値の推移の傾向から順当に行けば【半期(期間内)】で届くか届かないかであろう【70点以上(どこまで)】を目標にしました。

STEP3:【出発点】と【どう進むか】を明確にする

【期間内】に【どこまで】目指すか目標が決まったら、

目標に到達するために、どこを【出発点】にして【どう進むか】を決めます。

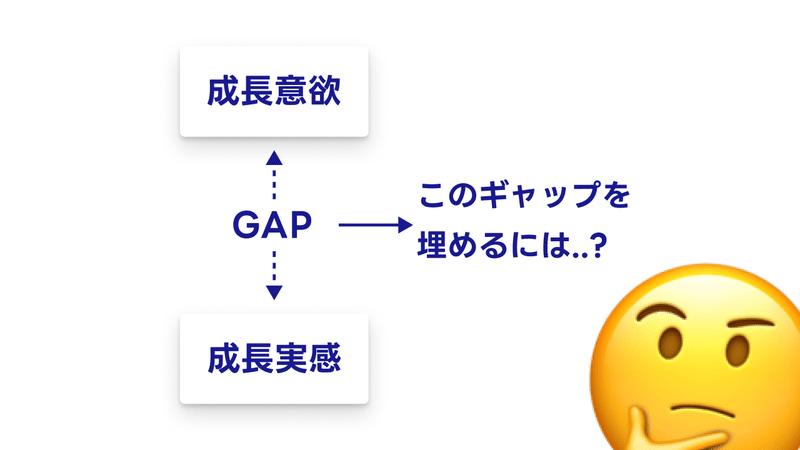

【出発点】は、目標と現状のGAPに潜む問題の本質を捉える起点のことです。

【どう進むか】は、その問題を解決して目標に到達するまでの進み方、つまり、ギャップを埋めるためのアプローチ =「課題」です。

どこを【出発点】にするかは、組織戦略に基づく「優先順位」や「期間」によって異なりますが、私たちの部では、重点戦略として【高度クリエイティブ人材の育成】を掲げているため、これを今回の【出発点】としました。

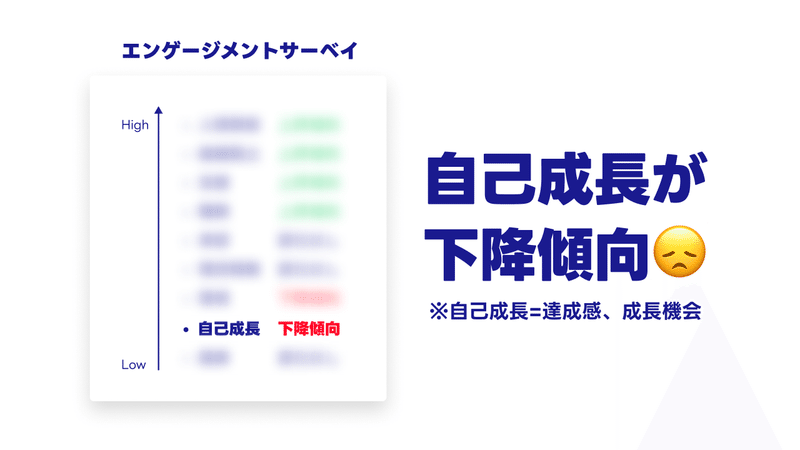

人材育成に関わるエンゲージメント指数を用いて現状を把握し、その結果、自己成長の数値が下降傾向にあることがわかりました(自己成長=達成感、成長機会)。

さらに詳しく調べるために、定期アンケートの質問に対する回答の推移を確認しました。

個人目標の設定率:平均84%

上長との定期的面談実施率:平均94%

どちらもとても高い数値を示しています。

この結果から、以下が推測されます。

メンバーの成長意欲はがとても高いこと(個人目標の設定率)

上長がメンバーをサポートする機会が設けられている(上長と定期的面談実施率)

エンゲージメント指数の「自己成長」の指標が下降傾向を示していることと合わせて考えると、成長意欲の高さと、実際の成長実感との間にギャップが存在しているということが分析できます。

そのため、【どう進むか】にはこのギャップを埋めるアプローチを行う必要があると仮説を立てました。

このギャップを埋めるためのアプローチとして、「具体的な成長目標と学習の方向性の提供」、「マネジメント層による適切なフィードバック」、「成長機会の提供」、「チャレンジを奨励する文化の醸成」などが考えられます。

これらの優先順位の整理にも組織戦略の方向性が影響してきます。

整理の具体的な手順は割愛しますが、今回のアプローチとしては

・ロールモデル整備

・マネジメント層のレベルアップ支援

を設定しました。

【ロールモデル整備】

目指す方向性を明確にイメージしやすくなるように、部における職種職能それぞれの役割、業務内容例、スキル等を整備する

【マネジメント層のレベルアップ支援】

適切な指示と動機付けによりメンバー一人ひとりの能力を最大限引き出すマネジメントを強化する

ここからさらに具体的なタスクに落とし込んでいきますが、それはまた別の機会に書こうと思います。

STEP4:【プロジェクト化】する

意外と盲点なのが、【プロジェクト化】です。

課題を設定して具体的なタスクにまで落とし込んだら、

各取り組みに【期限】と【責任者】を設定します。

この2つを設定することで、初めて組織の課題は解決へと進み出します。

まとめ

ここまでのSTEPで導き出した内容を整理すると以下になります。

【ビジョン:将来目指す姿】

WOW+!を創造し、世界に新たな価値を

【どこまで:目先の目標】

OPSチームの効果実感度 70点以上

【期間内:いつまでに】

半期の間に

【出発点:課題発見の起点】

高度クリエイティブ人材の育成

【どう進むか:課題】

ロールモデル整備、マネジメント層のレベルアップ支援

今後の改善点

現状使える材料で、取り組む「課題」をデザインしたつもりですが、ビジネス成果に繋げるためには、まだまだ精度は低いと感じます。

判断材料として集めた【個人目標の設定率】や【上長との定期面談実施率】は高い数値を示していましたが、例えばこれを他の組織や過去のデータと比較評価し、説得力を持たせる必要があると思いますし、そもそも個人目標の設定や定期面談がどのようにメンバーのパフォーマンスや成長に寄与しているのか、具体的なエピソード(例えば、「個人目標を設定しているメンバーのパフォーマンスが○○%向上した」などのデータ)を加えると、数値がただの統計以上の意味を持つとも思います。

今回の学び

今回学んだことは、エンゲージメント指数は成果を測るための重要な指標である一方、これだけを使うのではなく、他の指標と併用することが最適だという点です。OPSチームの取り組みがクリエイティブ部のモチベーションや満足度に与える影響を評価しつつ、より定量的な指標と合わせれば(例えばプロジェクト完了率、作業効率、品質評価)具体的なビジネス成果の把握や、未来に向けた成果指標の一つにすることは可能かと感じます。

また、「課題」は「点」ではなく「線」でつなげて理解することで、チームが初めて目標にコミットする意味を見出せることがわかりました。これは、単に一つの目標だけを追うのではなく、複数の要素がどうつながっているかを理解することが重要だという意味です。これによりプロジェクトの解像度が高まり、高い解像度はチームの一体感を高めることにもつながります。具体的な目標やステップを明確にすることで、全員が同じ方向に向かって進むことができます。

「課題」をデザインすることは、結果としてチーム全体のパフォーマンス向上につながると考えます。この振り返りが皆さんの何かの参考になれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございます!