2024東大国語第一問 解答案と解説

はじめに

記事をご覧になってくださりありがとうございます。かずです。

今回は2024年の東京大学の国語の入試問題、第一問の解答案と解説についての記事です。

今年の第一問はかなり随筆に近い形態の文章が出題されました。また、傍線部のみをまとめればいいわけではない最終記述は例年通りでしたが、問一など少し毛色の違う問題も出題されました。

これを踏まえながら本文を見ていきましょう。

※この先の記述は主に東京大学を志望する方々、および練習問題として東大国語を解こうとしている方々を主な対象としているということを前提として提示しておきます。

※問題については東大当局や各予備校の速報から確認できます。

※記載情報は追記、更新する可能性があります。

解くまではせずとも、一読してからこの続きを読む方が得られるものは多いと思います。

出典

出典は小川さやか氏の「時間を与えあう−商業経済と人間関係の連鎖を築く「負債」をめぐって」で、タンザニアにおける行商人と客のやり取り、営みを通じて、一見単なる金銭的やり取りに過ぎないと思われる掛け売りの裏に存在する交流関係を論じたものです。

著者の小川氏は立命館大学の教授であり、文化人類学の研究者です。実は2023年度の東大の学術フロンティア講義に出講していらっしゃり、この文章とほぼ同じ内容の講義を行なっておられたそうです。

講義資料は一般公開されているので気になった方は一読してみてください。リンクはこちら→https://ocw.u-tokyo.ac.jp/lecture_2400/

ケア関連の文章は近年トレンドになってきており、東大においても2021年にも出題されています、時代風潮も考慮するとこれから更に話題になることも増えていくとみられますので、注視していくべき分野と言えるでしょう。

※2021年東大第一問出典

松島健「ケアと共同性ーー個人主義を超えて」

段落要旨

全部で10の形式段落で構成されています。意味段落としては①〜⑥と⑦〜⑩の2つに区切れると思います。以下、各段落のキーセンテンスを基にしたパラグラフメモを示します。

※これぐらいあっさりでいいので問題演習の際はパラメモを取ってみることをおすすめします。

①

タンザニアの行商人の形態について。

②

「掛け売り」というタンザニアの行商の特徴について。支払いは「ツケ」として後日になされる(予定の)ものであり、売り手(商人)は客からツケを取り立てるのに苦労していた。

③

しかし、そんな「掛け売り」は売る側の商売戦略と実は合致しているということとその理由について。(問1の核)

④

③段落における掛け売りの利点はツケの返済を前提としているということと、ツケの回収に拘ることによる不利益について。

⑤

行商人たちが帳簿を付けないことについての考察。著者は行商人のこのようなあり方について納得はしつつも疑問を展開している。それはツケを払う者と払わない者の間の不平等についてである。

⑥

ツケの返済が遅れることには寛容だが、「ツケは必ず返してもらう」としている行商人の考え方について。(問2の核)

⑦

①〜⑥を通じて話の本題へ。ツケは単なる金銭にすぎないものではないという話の主題が提示されている。ツケは支払うべき「負債」である一方で、「贈与品」ということもできる。つまりツケは二面性を持つ存在である。

⑧

掛け売りにおけるツケは借り手有利・貸し手不利なように一見思われるが、「商売の次元とは異なる次元で帳尻が合っている」ように筆者には感じられたということについて。(問3の布石)

⑨

ツケが貸し手に有利に働く場面について。これはツケの「負債」の面ではなく「贈与品」の面に起因する。(問3の核)

⑩

掛け売りについての行商人と客の間の了解は、両者が交渉の中で共同して生み出しているということについて。掛け売りにおける値段交渉やツケの交渉は互いの私的な困難を訴え合うことを基本とする。この交渉を通して両者は基盤的コミュニズムを胚胎させてゆき、助け合って生きてゆく。(問4の核)

要約

タンザニアでは「掛け売り」を通じた行商人と客の間の営みが繰り広げられている。この掛け売りにおける「ツケ」には「負債」としての側面と「贈与品」としての側面という2つの性質があり、前者には返済期限がなく、後者は借り手側に返礼の自由があることから、一見貸し手である行商人の側に不利になっているように思われる。しかしツケという「負債」を支払ってなお、客は「借り」のあるように振る舞ったり、「贈与品」に対する何らかの返礼を施すことがあることを踏まえると、実は生活上、帳尻の合った、いわばWIN-WINの関係になっている。

両者は「掛け売り」をめぐって互いの困難を共有し、基盤的コミュニズムの中で助け合って生きている。

解答案

僕自身が初見で解いた答案をベースに、加筆変更の必要に応じて訂正を加えたものです。今回は僕の母校の同級生で実際に東大文科一類に現役合格した友達の意見も参考にしています。結果としては殆ど初期答案のままになりました。以下僕自身の解答案です。

※文字数、解答欄については、問一〜問三は2行(約60〜70字)、問四は100字〜120字となっています。

問一

後払いの容認は、客の確保、維持や仕入れ先からの信用につながったり、ツケを緊急時の貯蓄として利用できるという点で有益であるから。(63)

問二

商人と客の間に成立する市場交換、贈与交換の二つの取引の中で、ツケの返済はいつか必ず行われるという了解が存在しているから。(60)

(別解)※友人の意見を参考

ツケを支払うまでの時間的猶予は確かに客に贈与したが、それとは別に代金支払いの契約は存在するという無意識の通念が商人にはあるから。(64)

問三

掛け売りの贈与交換の側面は、客に何らかの返礼を促すので、仮に商取引上の不均衡があれど、結局商人と客の生活上での利益は釣り合うということ。(68)

問四

商人と客が掛け売りの交渉の中で騙し合い、困難を共有し、助け合いの感覚を抱くことは、市場交換での金銭上の不均衡を、贈与交換における支払いとは別の返礼により是正しようとする心的作用をもたらし、両者間の相互扶助の関係性の形成に寄与するということ。(119)

問五

a曖昧 b憤り c拘泥

設問解説

ここからは個々の設問の解説に移ります。主に解説で触れようと思っているのは次の3点です。

①解答を導出する際の思考回路

②解答における本文中の参照箇所

③解答に必要な要素・ポイント

正直、一人前の予備校講師や国語科教諭ほど緻密で精美な解説を書くことはできませんが、裏を返すとついこないだまで受験生であったからこそ、比較的受験生に近い目線での解説が書けるとも思っているので、うまく活用してくださると僕としてはこれ以上はありません。

それでは、問一から順に解説していきます。

問一(理由説明)

「行商人にとって賭け売りを認めることは、商売戦略上の合理性とも合致していた」(傍線部ア)とあるが、それはなぜか。説明せよ。

後払いの容認は、客の確保、維持や仕入れ先からの信用につながったり、ツケを緊急時の貯蓄として利用できるという点で有益であるから。(63)

2段落で掛け売りが商人側の不利益になっているという話が展開された後で、いきなり「もちろん〜合理的だ」という文が来て、ここに傍線が引かれてその理由を答えさせる問題になっています。

当然、3段落の傍線部直後で述べられている内容が解答根拠になります。ただそれだけの問題です。(思考回路といっても非常に単純な問題です。)

東大の設問としてはあまりにも簡単で、字数制限がなければひょっとしたら高1でも書ける人がいるかもしれません。しかし、試験会場においては簡単すぎて逆に勘繰ってしまった受験生も一定数いたと思われます。

4段落の内容を含めてしまっている答案も一定数ありそうですが、4段落は「ツケが払われるという前提が崩壊した場面」の話なので、この問いの応答としては不適当です。東大国語は字数制限がとても厳しいので、無駄な要素を含めうと必要な要素が抜けてしまいます。

ポイントは次の4点になっていると言えるでしょう。

①客の確保と維持

②仕入れ先からの信用、優遇

③ツケを貯蓄として活用可能

④主語=後払いを認める

以上4点を60字程度にまとめることさえできれば満点が狙えると思います。

この問題は正直、落とせない問題なので、しっかり取りきれるようにしましょう。一つ注意点を上げるとすると、③のツケ=貯蓄の部分は本文中では「ツケを緊急時に使用する『預金』とみなして〜」とありますが、この「預金」の鉤括弧はいわゆる「いわく付きの鉤括弧」で、ある種の比喩表現となっています。受験国語の答案には比喩表現をあまり用いるべきではないため、この部分は適宜換言するべきです。

また、主語述語の関係を意識しながら(つまり解答の構造を意識しながら)書くことで、より締まった答案を書くことができるようになります。今回は【A=B : AはBだから】というプロトタイプをベースに書くといいでしょう。

この問題は満点近い点を

問ニ(理由説明)

「まだかえしてもらっていないだけだ」(傍線部イ)とあるが、なぜそう主張できるのか。説明せよ。

商人と客の間に成立する市場交換、贈与交換の二つの取引の中で、ツケの返済はいつか必ず行われるという了解が存在しているから。(60)

ツケを支払うまでの時間的猶予は確かに客に贈与したが、それとは別に代金支払いの契約は存在するという無意識の通念が商人にはあるから。(64)

6段落以前に語られた行商人と客の奇妙な関係性を、筆者は7段落で仮説を立てて説明しているので、この部分から解答を作っていきます。

まず問をよく読んでみましょう。傍線部は商人の発言であり、問は「その発言ができる理由を答えよ」となっています。即ち、随筆・小説読解に近い捉え方をすると、「傍線部イのような発言という『行動』の『動機』を答えよ」という問と扱うことができます。「動機」は基本的に「出来事+心情、思考」になるわけですが、今回の問題の場合はこの発言の動機となった行商人の思考を追えばいいでしょう。

これを踏まえて7段落を見ていきます。特に、7段落冒頭の「つまり」以下がわかりやすいです。最も大事なポイントは「金銭的『負債』は返してもらう必要がある」ということです。金銭的負債の返済における時間的猶予を「贈与」したとはいうものの、それは無期限ではありながらいつか返してもらう必要がある、と行商人は考えているというのです。

主にこの部分を解答の核として答案を作っていきます。

この問題は「これだ」という解答箇所があるというより、文脈を追いながらうまく自分の言葉でまとめることが求められているので、やや難しいと感じた受験生も多かったと予想されます。

(解説も書きにくいです…)

ただ、結論自体はすごく一般的なものになっています。

解答のポイントは次の2つです。

①ツケ(負債)はいつか必ず支払われるという確信がある

=支払いの必要性という事実は消えていない

②掛け売りには市場交換と贈与交換の2つの側面がある

①の部分は何となくで書けると思うので、②をどれだけ書けるかが差になってくるはずです。僕自身の解答は市場交換と贈与交換という語の言及に留まっていますが、別解の友人の答案では時間的猶予という部分まで述べており、僕としては別解の方がいいのかなと思います。

なお、駿台の解答は他社及び僕の解答とも少し方向性が違いますが、この問の解答の幅はかなり広いので、論理的説明がなされていれば広く加点対象になっているのではないかな…。

「ツケは贈与したものではなく、いつか支払ってもらうものではあるが、それをいつ支払うかの時間的猶予は客に贈与したものであると考えているから。」などでもかなりの点がもらえると思います。

いずれにせよ、掛け売りの二面性にメンションする必要はあるです。

②→①の順番で書くと良いでしょう。

問三(言い換え説明)

「生活全般の上では帳尻があっている」(傍線部ウ)とはどういうことか、説明せよ。

掛け売りの贈与交換の側面は、客に何らかの返礼を促すので、仮に商取引上の不均衡があれど、結局商人と客の生活上での利益は釣り合うということ。(68)

東大国語最頻出の「どういうこと」問題です。この手の問題のコツは「傍線部の拡張」です。

今回は文の後半に短く傍線が引かれていますが、この部分を言い換え説明するなら、この傍線を含む1文全体を事実上の傍線部として扱うべきです。

というのも、「仮に◯◯としたら傍線部」となっている以上、傍線部の前の部分は傍線部の条件節になっているからです。

基本的に、傍線部を含む1文は事実上の傍線部として扱うことが多いので、意識しておくとよいでしょう。

さて、段落要旨にも書きましたが、8段落に、傍線部とほぼイコールの記述があるのでこの部分も参考に考えていきましょう。ここでは「掛け売りを支払い契約と贈与交換に分割するとつじつまが合う」とあります。またしても掛け売りの二面性についての話です。

そしてこの8段落の記述の理由が9段落で書かれています。ざっくりいうと

①ツケを支払ってなお客は借りがあるように振る舞うことがある。

②ツケが未払いの客が飯を奢ってくれることまである。

ということで、この2つから筆者は掛け売りの中に商品支払いと贈与交換が併存している以外あり得ないという結論にたどり着いた訳です。

傍線部に戻ります。

まず「生活全般の上では帳尻があっている」を換言します。ここまで読んできたならもうお分かりになると思いますが、生活と対比されているのは商売です。

「帳尻があっている」の「帳尻」は収支計算の結果という意味と物事のつじつまという意味がありますが、今回はこの2つの両方の要素を含んでいると言えそうです。とは言え、ツケが未払いの状態だと、本来の意味では「帳尻はあっていない」ですので、適切に言い換えましょう。

僕は「利益が釣り合う」と換言しました。受験生にもむりなく出せる換言案としては最もベタなものではないでしょうか…?

これで以下のような対応関係が成立します。

【商売】 ↔️ 【生活】

利益釣り合わず ↔️ 利益釣り合う

以上で傍線部自体の言い換えは終わりですが、これでは何故「利益が釣り合う」かの理由説明がありません。このことを説明するにはやはり掛け売りの二面性の記述がいるわけです。

この「生活上の利益」は単なる商売ではなく、「贈与交換」という特性を持つ掛け売りだからこそ起こるものである、ということを解答に示すべきでしょう。

長くなってしまったので改めて解答のポイントをまとめます。

①「帳尻があっている」の換言=利益が釣り合う

②傍線部の拡張=商売上不釣り合いでも

③それが起こりうる理由1=贈与交換

④それが起こりうる理由2=客の返礼を促す

以上4点を書ききるのはかなり難しいでしょう。傍線部が短いので逆に書くべきことを自分でしっかり考える必要がありました。長い傍線だと傍線部だけを逐次的に換言していくだけで良いことが多いですが、短い傍線になってくるとこのような難しさが生じます。

なお、「生活全般での」の部分に関してはかなり換言が難しく、解答案の上ではそのまま書きましたが、友達と僕で「もし換言するなら『人間関係における』あたりになるのでは」という意見で一致しました。ここまで踏み込んだ換言が求められている気はあまりしませんが一応記しておきます。

問四(要約型説明)

「この余韻が商取引の帳尻をあわせる失敗を時間や機会の贈与交換に回収させるステップになる」(傍線部エ)とあるが、『筆者はどのようなことを言っているのか、本文全体の趣旨を踏まえて』100字以上120字以内で説明せよ。

商人と客が掛け売りの交渉の中で騙し合い、困難を共有し、助け合いの感覚を抱くことは、市場交換での金銭上の不均衡を、贈与交換における支払いとは別の返礼により是正しようとする心的作用をもたらし、両者間の相互扶助の関係性の形成に寄与するということ。(119)

東大現代文の代名詞になっている最後の要約記述です。まず問題文をしっかり読みましょう。「どのようなことを言っているのか」「本文全体の趣旨を踏まえて」という文言があるのが重要です。

本文全体の趣旨を踏まえてとある以上、傍線部のみの説明に終始しない方が良いことが多いです。ただ、「どのようなことを言っているか」は「どういうことか」とほぼ同義なので、まずは傍線部を説明するところから始めましょう。

この余韻が/商取引の帳尻をあわせる失敗を/時間や機会の贈与交換に回収させる/ステップになる

傍線部は4つに分けることができます。一つずつ解説していきます。

まず「この余韻」について。これは直前に書いてあります。

10段落冒頭から傍線部までを辿っていきましょう。

・掛け売りの二面性への了解は行商人と客が共同で生み出している

・値段交渉は互いに私的な困難を訴え合うことを基本とする

・この際行商人と客の間には「騙されたが相手を助 けた」「騙したが相手に助けられた」という『余韻』が残る

・ツケの交渉も同じ『余韻』が残る

「この余韻」は以上の部分を受けた表現です。

答案として書く際は「共同、騙し騙され、困難共有、助け合いの感覚」といった流れで書くのが良いでしょう。

「商取引の帳尻をあわせる失敗」とは、少し省略された書き方になっていますが、「商取引の帳尻を合わせることの失敗」という意味でしょう。これ自体は「ツケの取り立てに失敗したことによる金銭取引上の不均衡」のことで容易に説明できます。

「時間や機会の贈与交換に回収させる」というのは問三の解答範囲で押さえました。何度も抑えた掛け売りの2つ目の側面です。問三の内容をほぼそのまま書けばいいでしょう。

「ステップになる」は何らかの形で言い換えてあげるだけでいいでしょう。意味はそのままです。「つながる」などが想定されます。

以上で傍線部自体の説明は終わりです。正直この部分のみをまとめきっても解答になるので8割ほどの点がもらえると思います。

ただ、その後ろの1文まで踏まえた答案が求められているのではないかなと僕は思います。(大手予備校の解答例から、予備校側も同じ見解なのが見て取れると思います。)

最終文を見てみましょう。

「この交渉で実践されているのは、市場取引の体裁を維持しながら、二者間の基盤的コミュニズムを胚胎させることに他ならない。」

つまり、掛け売りという商取引の中で発生する「この余韻」は贈与交換を促すステップになっており、さらには二者間のコミュニズムの成立に繋がっているということを筆者は言いたいわけです。

この部分まで書ききれば、かなり理想答案に近くなってくるでしょう。

こうしたケア系統の文章でキーワードとなり、なおかつ記述の際によく用いる言葉に「相互扶助」という言葉があります。東大の記述は簡潔に表すための語彙を知っているかどうかでも差がつくので、これを機に覚えるといいでしょう。(実際に僕の解答案でも用いました。)

ちなみに、僕の初期答案では、「支え合いのつながり」という言葉で相互扶助を表現しています。「つながり」という語も何かと便利な言葉で、受験生時代よく使った記憶があります。

このような記述答案でよく使われる言葉を解答例から学び、自分の物にしていくのも立派な記述対策です。

長い説明になりましたので改めて解答のポイントをまとめます。

①「この余韻」の部分を本文全体踏まえ説明

A.値段交渉は騙し合い

B.互いの困難を訴え合う

C.助け合いの感覚を抱く

②商取引の失敗=金銭的不均衡

③贈与交換に回収させる=別の返礼で埋め合わせる

④ステップになる=つながる、契機になる

⑤さらにそれが相互扶助の関係性へと発展する

この記述を時間内にここまで書ききれた人は相当すごいです。

自信を持っていいと思います!

問五(漢字問題)

曖昧

憤り

拘泥

今年の漢字はこの3問でした。最初の2つは「何となく書けそうだけど意外と間違える」タイプ、3つ目は「知ってないとかなり難しい」タイプでした。

曖昧の昧の部首のミス、憤りの細かいミス、拘泥を知らない、あたりの失点パターンが想定されます。

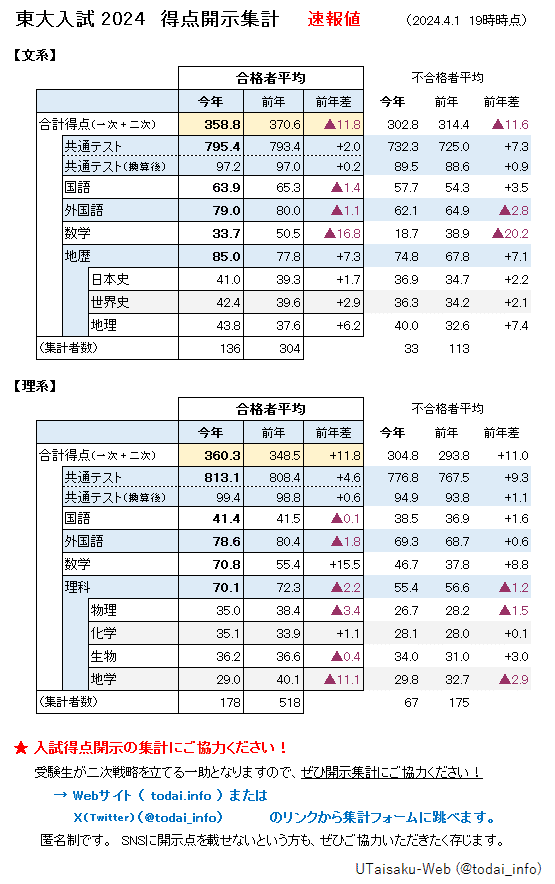

ユーサイタくん氏(@todai_info)のデータによると、曖昧の正解率は77%、憤りの正解率は88%、拘泥の正解率は79%、漢字3完達成者は合格者の60%であったそうです。

つまり、全完の割合は意外と低いが、ミスはかなり痛いということです。僅差で落ちた時に「漢字を合わせておけば…」とならないためにも漢字、基本語彙の勉強はしっかりしましょう。

(解説することは特にありません…)

総評

以上で全体的な解説は終わりです。難易度としては例年比やや易と言えると思いますが、昨年度もかなり易しかったのもあり、相対的に取り掛かりにくく感じた受験生もいたかもしれません。解答の方向性はわりと決めやすいのですが、どこか捉えどころのないような、ふんわりとした思考での解答になってくるので手応えが得られなかった人が多かったことが想定されます。

2024年度入試は古文がかなり難しく、漢文も楽ではなかったので、現代文である程度点を稼げたかどうかがポイントになったと思われます。

実際古文が難しくなった割に合格者平均はそこまで下降しておらず、現代文でしっかり点を取り切る力の有無勝負を分けたと言えるでしょう。

8+8+8+12+3×3=45点満点で点数をつけるとした時の目標点は、8+4+4+7+6=29点ほどになってくるのではないでしょうか?

東大国語第一問に対応するためには、解答要素を正確に抽出し、簡潔にまとめる力を養っていく必要があります。また、漢字のミスは僅差落ちの要因にもなりうるので、基本的な語彙に関しても気を抜くことは許されません。まずは基礎的なパラグラフリーディングを通じて要旨を理解する練習をし、続いて小さな解答欄に何度もペンを握って書き続けることが肝要です。そして、出来れば書いた答案を先生に見てもらい、コメントをもらいましょう。それが記述力向上の近道です。

付録

付録として以下の3点を置いておきます。ご活用ください。

①本文全文にマーキングと解釈メモを付したもののPDF

②実際に僕が解いた際の初期解答のPDF ※3月22日、所用時間35分

③パラグラフメモまでのアナログ版のPDF

次回はいつになるかは分かりませんが東大第二問(古文)か京大共通第一問の予定です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

これからも読んでくださった方の役に立てるような記事を上げていきますのでよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?