自分をケアする覚悟

最近「母親」について考えることが増えた。オルナ・ドーナト著『母親になって後悔してる』を皮切りに、母親や母性をテーマにした作品が俄然増えた気がする。それ以前もあったのかもしれないが、自分の年齢もあってグッと身近になった。

ここ数ヶ月体調が優れず、美術館はおろかアートへの興味も絶え絶えだったが、そんな重い腰を引きずり上げてくれたのが以下の展示だ。東京から特急で約1時間という距離もちょうど良かった。

「ケアリング/マザーフッド:「母」から「他者」のケアを考える現代美術―いつ・どこで・だれに・だれが・なぜ・どのように?―」@水戸芸術館現代美術ギャラリー

ひとは誰もが、日々の生活のなかで、あるいは人生のさまざまな場面でケアを受け取り、またケアをする機会を経験します。哲学者エヴァ・フェダー・キテイが「どんな文化も、依存の要求に逆らっては一世代以上存続することはできない」と述べるように、自分以外に関心を向け、気を配り、世話をし、維持し、あるいは修復するといったケアにかかわる活動は人間社会を支える根源的な実践といえるでしょう。しかし、生産性や合理性を追求する近代社会の形成においてケアの役割とその担い手の存在は長く周縁化され、他者化されてきました。ケアにかかわる活動は、誰もが必要とするからこそ、あたかも「誰か」の本質的な仕事のように自然化され、不可視化され、あるいは自己責任化されています。その「誰か」とはどのような「人間」であり、どのような「つながり」のなかにあるのか―本展覧会は15名・組による現代美術作品を手掛かりに、展示や関連プログラムをとおして、ケアを「ひとり」から「つながり」へとひらくことを試みます。

前述の通り、筆者は「母親」に強い興味がある。その理由は、自分が母親になるかどうかの選択を迫られる年齢だということ、そしてそう遠くないうちに自分の母親の面倒を見る日が来るということだ。今までケアされてきた自分が子や親をケアする側になるかもしれないということが、興味の対象であり恐怖の対象でもある。そんな中、上記の展示はうってつけなのではないかと感じた。

二藤建人

展示室の入り口でひときわ存在感を放つのがこちらの作品。大掛かりな装置のようなものでは、2人で上段と下段に分かれてドローイングと同じ姿勢を取ることで相手の重さを体感できる。ちょうどギャラリーツアーが行われていたようで、数名が楽しそうに体験する様子を目にすることができた。

ドローイングには習作のようなものや、地面に映る影との対照を描いたものもあった。「誰かの」重さには自分の重さも入っているのかもしれない。

筆者が3000グラムちょっとで生まれて以降、両親は肉体的にも精神的にも私の重さを受け止めてくれている。私はいつか来るその日に、両親の、そして両親という存在の重さを受けとめることができるだろうか。

無事に両親を送り出した後、自分の重さに向き合っていけるだろうか。

(※個人的な話:アーティストの名前が大学の先輩に似ているなと思ったらご兄弟だった。アーティストははるか遠くの存在だと思い込んでいたので、実在する人間であり自分の人間関係の繋がるところに位置していると実感できて良かった。)

石内都

「mother's」と題された作品は、石内都が波乱の半生を背負った「母」をひとりの「女」としてとらえ、身につけていた衣類や、遺品などから織りなされるシリーズです。使いかけの口紅、髪の毛のついた櫛、入れ歯や鬘、肌の表面のクローズアップ・・・。母が遺した様々な「もの」を丁寧に見ることによって、彼女は確執が深かったという母との関係を静かに見つめ、「想像以上の悲しみ」を噛み締めるように確認しています。

この作品を見た瞬間、懐かしさや悲しみ、後悔、愛おしさ、憎しみ…などの感情が次々と湧いてきた。写真に映っているのはどれも自分の親のものではないはずなのに。

これらの感情が自分のものになる日が永遠に来ないことを祈った。

本間メイ

インドネシアの歴史や文化を背景に、女性にしかない妊娠や出産の痛み、国際情勢や国家政策の中で管理される出産と避妊、西洋医療の介入による伝統の否定などが描かれている映像作品。

インドネシアでは西洋医療の介入によってドゥクン・バイ(産婆)による伝統的な出産方法が否定され、女性たちは様々な痛みと戦わされている。かつて奴隷として扱われた人々は出産を強制される中で、子供を辛い目に遭わせないために堕胎効果があるという植物を口にしたという。日本の中絶方法(手術)についても触れられていた。

冒頭でも述べた『母親になって後悔してる』(オルナ・ドーナト著)でも、子供を産まないことで被る社会的排除について述べられていた。インドネシアの場合はかつて家族計画の名のもとに国家が出産を推進していたが、世界4位の人口となった現在では「ふたりで充分」というフレーズで人口増加を抑制している。

出産は小さなコミュニティーだけでなく人口政策という国家レベルの問題と結びつくため、一概に個人の選択が尊重されるとは限らないのかもしれない。

展覧会のレポート記事などを見て一番気になっていた作品だが、グロテスクではない表現、ゆっくりとした語り口、冗長すぎない構成がとても心地よかった。個人的に最近母親から聞かされて恐怖を覚えた会陰切開に触れていたことも共感できた。様々なテーマが入り組む中で筆者が気になったのは自分ごととしての出産の痛みや伝統的な対処法だったが、同伴していた男性パートナーは国際情勢や国家政策についての描写が印象的だったようで、感想を言い合って良かったと思った。

AHA![人類の営みのためのアーカイブ/Archive for Human Activities]

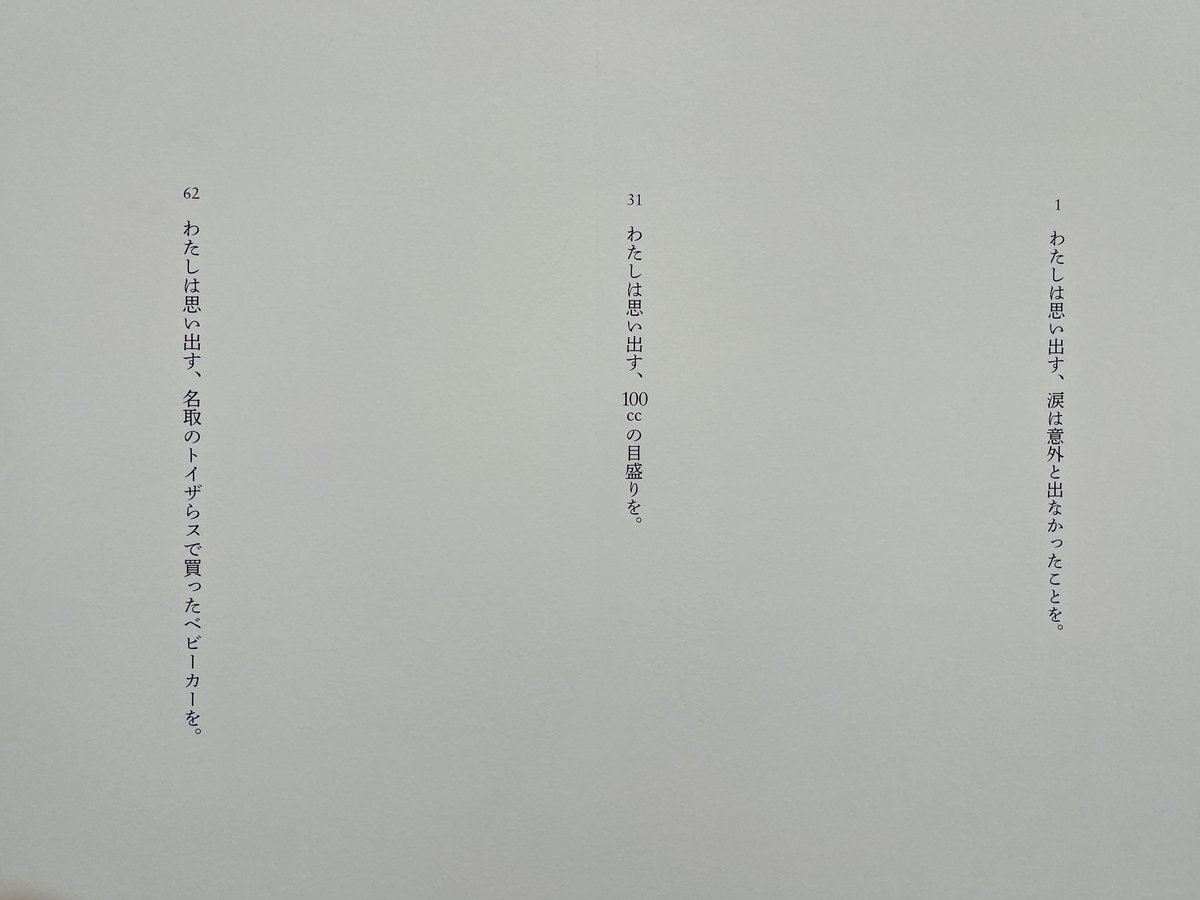

仙台に住むある女性の育児日記を読み解き、再度記録化した作品。ほとんど全てのテキストは「わたしは思い出す、○○を。」という形式で記されており、2020年から11年間に渡って書かれた日記には東日本大震災についての記録も含まれる。

上の写真は、展示室に入って一番最初に目についた(筆者は反時計回りに観るので入って右側の)一文だ。

グッと心を掴まれる感覚がしたと同時に、正直「エモい」とか「それっぽい」なとも思った。筆者が捻くれ者なだけなのかもしれないが、若者向けのインスタントな恋愛小説の一節にも見えた。しかし、展示室中央に積まれたリーフレットを読んでそうでないことはすぐに分かった。泣き虫だった女性が子どもを産んだ時の話だった。

今回の展示は全体を通して作品についての説明書きがほとんどない中、この作品は一文一文それぞれについての説明がリーフレットとしてまとめられていたので、作品をきちんと楽しむことができた。

ちなみにパートナーのお気に入りは「わたしは思い出す、そんなに急いで大きくならないでいいのに、と思ったことを。」という一文だという。子どもを産んだことがない筆者にとって子育ては恐怖と不安の対象であり、もし子どもができたら一刻も早く独り立ちしてほしいと願うだろう。しかし、育児日記を書いた女性も、育児をしたことがないパートナーも、そうは願っていないようだ。母親になったら私の考えは変わるのだろうか。

リーゼル・ブリッシュ

ブダペストの動物園で暮らすメスのゴリラ「リーゼル」のドキュメント映像。リーゼルは度重なる出産の後、手術で生殖機能を失った。

性的に魅力的ではない身体で、群れから離れた場所でひっそりと過ごし、残り物のエサを拾い集める姿は、それでも美しいと感じた。それは、自分の母親や将来の自分を重ね合わせているからかもしれない。何らかの役目を全うした者が尊重される世界であってほしいと私は思う。

終わりに

ここから先は

¥ 100

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?