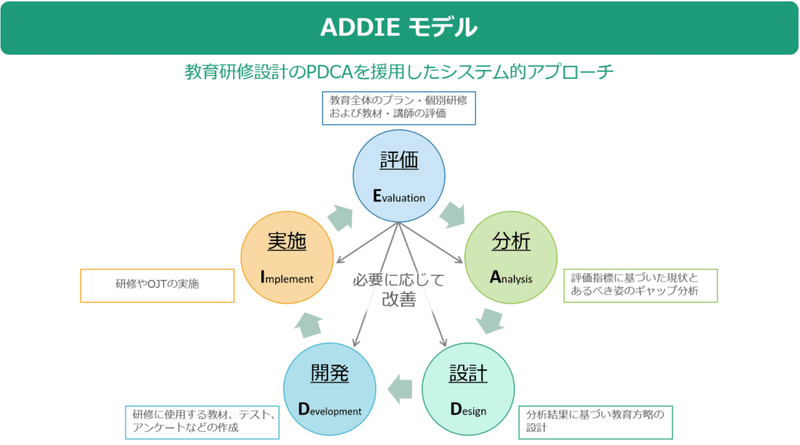

インストラクショナルデザインことはじめ 『ADDIEモデル』

リープのブログではこれまで様々なインストラクショナルデザイン(以下、ID)のモデルを紹介してきました。

たくさんの理論やモデルがある分、

・結局のところ何から始めたらいいの?

・教育設計をどのように進めたらいいの?

そんな疑問を持たれる方も多いかもしれません。

というわけで!

今回はIDの基本的な設計プロセスについてご紹介したいと思います♪

教育のPDCAサイクル『ADDIEモデル』

『PDCAサイクル』ってご存じですか?ビジネスパーソンならもはや知らない方はいないと言ってもよいかもしれません。

言わずもがな、Plan(計画)- Do(実行)- Check(評価)- Action(改善)という、生産管理や品質管理のための手続きのことで、この4つを繰り返してサイクルを回すことで業務の継続的な改善を目指します。

実は教育設計にはこのPDCAサイクルをもとにした、いわばID専用のPDCAサイクルともいうべきプロセス『ADDIEモデル』があります。

『ADDIEモデル』とは、Analysis(分析)・Design(設計)・Development(開発)・Implement(実施)・Evaluation(評価)の頭文字をとったもので、「IDを学ぶにはこのモデルから」と言われるくらいIDではベーシックな教育・教材の設計プロセスです。

ADDIEモデルは、教育や研修が「うまくいっているかどうかを確かめるためには最初に目標を明確に設定していくことと徐々に繰り返し改善していくことが大事であること」(*)を示しています(合目的的アプローチ)。つまり、初めに評価方法を設定し、いずれのプロセスにおいてもその評価観点でもって成否をチェックしていくことがとても大切です。

(*)引用:鈴木克明 監修・市川尚・根本淳子 編著(2017)『インストラクショナルデザインの道具箱101』p116, 北大路書房.

キッチリは難しい!ADDIEで押さえるべきポイントは?

さて、ここまでご説明したところで、私にはみなさんの心の声が聞こえています。

「ADDIE(PDCA)が大事なのはわかるけど、全部のプロセスをきっちりなんてやってられないよ……」という声が!

全社研修、年次別研修といった大きなイベントならまだしも、1時間未満の短時間の研修や、毎月実施するような頻度の高い研修でこのプロセスをすべて押さえていくのはなかなか難しいことと思います。

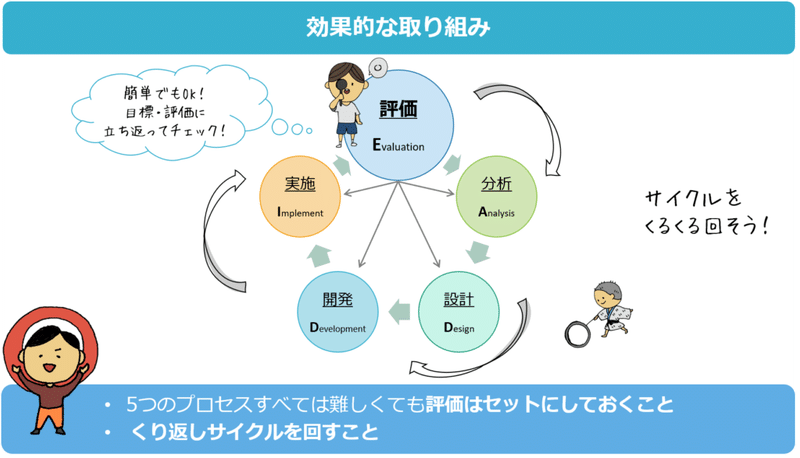

ADDIEモデルの図で評価(Evaluation)から他のプロセスに矢印が伸びていることからもわかるように、大切なのは目標に立ち返る、都度評価するという観点を忘れないことです。

そしてADDIEモデルは、プロセスを1回きっちり回すことより、何度も何度もプロセスを繰り返して改善の頻度を上げていくことの方が効果的です。(経験学習モデルなどと同じですね!)

評価というと大層な評価指標を作らなければいけないと思われるかもしれませんが、目標に立ち返るという意味では、

学習目標と照らし合わせる

ちょっとしたチェックリストを作っておく

といったことでも十分に評価として活用できます。

ご参考:育成や学習がうまくいかないのは「目標に問題アリ」かも!?

ご参考:パフォーマンスの状態を可視化できる評価指標「ルーブリック」

場面に応じて効果的にADDIEのプロセスを取り入れよう!

指導をしたら目標に立ち返り、あるべき姿と現状を比べてみて、次の指導に活かす。

これだけでもADDIEモデルのエッセンスを取り入れることができ、しっかりとその効果を発揮してくれるはずです。

ポイントは「評価」と「くり返し」です。ADDIEの名称的には評価(Evaluation)が最後だからといって、後回しにならないように注意してくださいね。

きっちり教育設計するべき大規模な研修にも、日々のちょっとした研修にも、ぜひADDIEの5つのプロセスを取り入れてみてください!

お問合せはこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?