#45 夢はベールに包め!~ふじのくに地球環境史ミュージアム編『百年先――地方博物館の大きな挑戦』より~学校づくりのスパイス

筆者が勤務する静岡大学教育学部から裏山を10分ほど歩いて下ると、そこには学校の跡地を再利用した小さな博物館があります。ときどきこの博物館に歩いて行っては2階にある図書室で仕事をするというのが、筆者のささやかな気分転換です。

館の図書室には駿河湾と市内を眼下に一望できる、ゆったりとしたスペースがあり、コーヒーを飲みながらリラックスして仕事ができます。展示物を見て気分転換することもできるし、土日には500円ほどで本格的なインドカレー弁当も食べることができます。

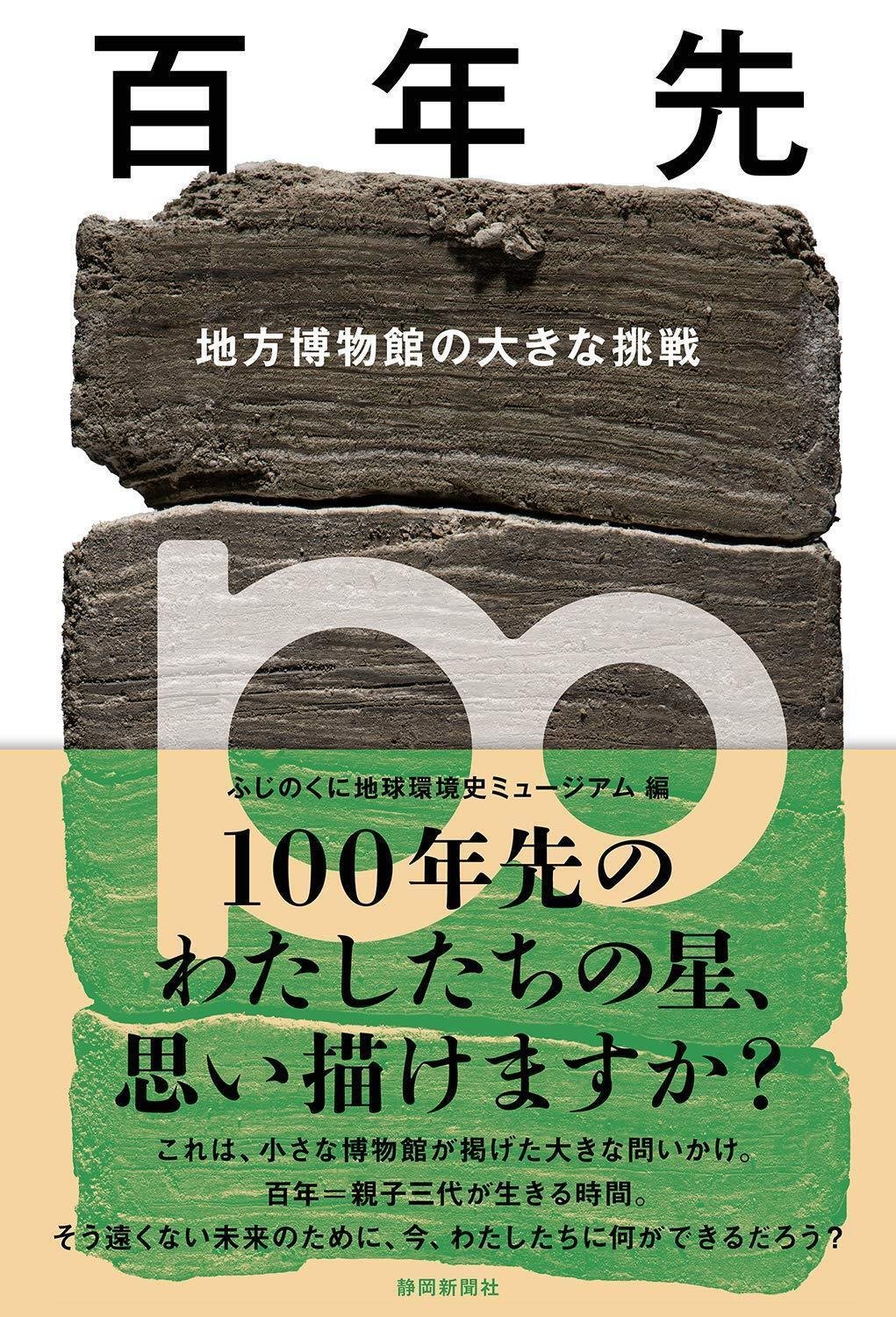

今回は『百年先――地方博物館の大きな挑戦』(ふじのくに地球環境史ミュージアム編、静岡新聞社、2021年)を参考に、この博物館にまつわるエピソードから、人を動かす「夢」のあり方について考えてみたいと思います。

もの言う博物館

ある日、筆者が図書室で仕事をして出ようとすると、係員に「あの~」と呼び止められました。「図書館のみの使用でしたら入館料はかかりませんので返金します」。入り口は1階、図書館や展示スペースの入り口は2階で見えないのですが、筆者がその日は展示スペースに足を踏み入れていないことに、係員の女性がどこかで気がついて声をかけてくれたのです。ただ展示物を置いておくだけではなく、入館者に働きかけようとする姿勢は展示物にも表現されています。

たとえば館の入口の前にはモアイ像と土偶のレプリカが並べて展示されています。モアイ像の建造されたイースター島では、氏族たちが森林を破壊し尽くした結果、カヌーの製造もできなくなって生活の困窮を招き、モアイ像の建設によって氏族の力を示し合い、争いを繰り返し、1888年にチリに併合されたときには111人にまで人口が減少していたそうです。一方で日本の縄文時代は1万4千年間続いた「世界で一番長く続いた単一の文明」とされますが、そこで創られていた土偶は新しい生命を「産む」存在である女性を神聖な存在としてかたどったものと説明されています( 17 ~19頁)。これらの二つの自然観を対比してみせることで、入館者の心に問いを投げかけようというのです。

館内にはときどき、「○時より地球家族会議が開かれます……」というアナウンスが入ります。館内の八つの展示室の先に、あえて標本や資料を置かない部屋を用意し、案内人がファシリテーターとなって来館者と話し合う「対話展示」という方法で、来館者に「課題を見せる」ための工夫がなされています。

博物館自体は「地の利が悪く、廃校利用で、予算も人員も潤沢ではない。しかも、陳列する標本にも真新しさや目玉はない」(164頁※あくまでも引用です)のですが、国内外で13のデザイン関係の賞を受けたとのことで、小さな心配りや工夫を至るところに見つけることができます。

ではどうしてこの博物館では環境条件の悪さにもかかわらず、来館者の心に訴えようとする工夫を続けられているのでしょうか? その秘密は、博物館の掲げたテーマ「百年後の静岡が豊かであるために」にあるのではないかと筆者は考えています。

夢はベールに包め!

目標を明確化することで、人は適切に動機づけられて効果的・効率的に行動できる――私たちはこのように思いがちです。学校においても、「組織マネジメント」が強調されて以来、この目標の指標化が進められ、KPI(重要業績評価指標)を数値化して達成することこそが組織の正解であるかのように考えられがちです。

ところが人をして行動に駆り立てる動機づけの仕組みには、このような指標化が有効に機能する場合と、そうではない場合があるようなのです。

たとえば物販のセールスマンにノルマや売り上げ目標がなかったら、きっとやる気がなくなって、効率を低下させてしまうであろうことは想像に難かたくありません。けれども目指すものがより長期的なものとなり、目標達成の構造が複雑・不透明になっていくと、ノルマや売り上げのような単純な動機づけの仕方だけでは人は動きにくくなってきます。

子どもの教育はその最たるものです。先の読めないこれからの世界を生きていく子どもの成長を助ける教員のためには、もっと別の動機づけのしくみが必要であるはずです。

では本のタイトルでもある「百年先」というキャッチフレーズは、どのようにして心のメカニズムに働きかけうるのでしょうか? 「百年先」というのは、けっしてはるか彼方の未来ではありませんが、同時に博物館の関係者も訪問者も(小さな子どもを除いては)この世にはいないであろうスパンであることです。だから当事者の誰もその姿を検証することはできず、責任もとれません。

それでも博物館の人々が心を合わせて働くことができているのは百年先の地域の姿を目にすることができないからこそ、何とかヒントを見つけて次の世代に託していこう、という「未知に向かう動機」が働いている、ということなのではないでしょうか?

大人気の漫画『ONE PIECE』は「ひとつなぎの大秘宝」を求めて主人公ルフィが仲間と冒険を繰り広げる物語ですが、ルフィがいつも口にするのは「海賊王におれはなる」です。ところが、「海賊王になると何がどうなるのか」ということは、(連載は千話を超えていますが)いまだに分かりません。それでも仲間たちはその夢に賭けて命がけの冒険を続け、読者もそれを変だとは感じません。

「夢はベールに包まれているからこそ夢であり続けることができる」――筆者はこのように考えますがどうでしょうか?

【Tips】

▼博物館のHPはこちら。

(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)

【著者経歴】

武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?