吉田健彦『メディオーム:ポストヒューマンのメディア論』を読む――【第1回】メディア技術と人間存在のゆくえ

0.プロローグ

「・・・・・・そしてそれは写真だけではない。そのとき私が着ている服、私が座っている椅子、私が眺めている風景、そこに生えている一本一本の木々、私自身の身体、それらあらゆるものがその背後に固有の時間的/空間的広がりを持ち、私を貫通している。同時に、この私もまたそれらを通じて、やがていつか誰かを貫通するだろう。ここに現れている、動的に互いを貫通し合う構造の全体こそがメディオームである。」

皆さんこんにちは。上柿崇英です。

例えば皆さんは、次のように考えてみたことはあるでしょうか?

今日私たちは、パソコンやスマホといったさまざまなデバイス、あるいはSNSやYoutubeをはじめとした、インターネット上のさまざまなサービスに支えられて生きています。そして近年、生成AIに見るように、そうした情報/メディア技術は日々加速度的に進展し続けていると言えるでしょう。

そうした変化のなかで、私たちはいったいどこに向かっているのでしょうか。そして私たちは、いったいどのような存在になりつつあるのでしょうか?

想像してみてください。今日私たちは、インターネットさえあれば、どのような疑問であっても簡単に解消させることができますし、さまざまなツールにデータを蓄えることで、私以上に私のことをよく知るAI(アルゴリズム)から、さまざまな助言をもらうことが可能です。

また私たちは、そうした機器やツールを用いて、自身のことを好きなだけ世界に発信することができます。アバターを活用すれば、身体に妨げられることなく、どのような人間にさえなることができるでしょう。

しかしそうした、あらゆることを可能にし、実現させてくれるかのような情報環境のなかにあって、ふとどこか、虚無のようなものを感じることはないでしょうか?

情報がもたらす刺激に紛れて、どこかすべてが一面的で、偽物であるかのようにみえてしまう感覚、あるいは何かを達成した高揚感の影に潜む、むなしさのような感覚です。これは一体何を意味するのでしょうか?

別の問いかけをしてみましょう。例えば私たちは、インターネット上の仮想空間を通じて、日々膨大な数の人々とつながりあっていると言えると思います。その気になれば、世界中のどのような人々ともつながることが可能なはずです。

それにもかかわらず、現代ではかえって多くの人々が孤独を抱え、自分は一人きりだと悩んでいます。それはなぜなのでしょうか?

実際、おそらく現代では、大勢の人々が、内心では誰かと深くかかわりたいと願いながら、傷つき、傷つけられることが恐ろしく、自ら張り巡らせた境界の外側に踏み出すことができずにいます。

しかし考えてみれば、そもそも他者と関わることは、なぜこんなにも苦しみを伴うのでしょうか? それにもかかわらず、なぜ私たちは、他者を求めてしまうのでしょうか?

今回取りあげたい『メディオーム――ポストヒューマンのメディア論』(吉田健彦著、共和国、2021年)という本は、こうした問いに対して、ひとりの思想家が全力で挑んだ作品です。

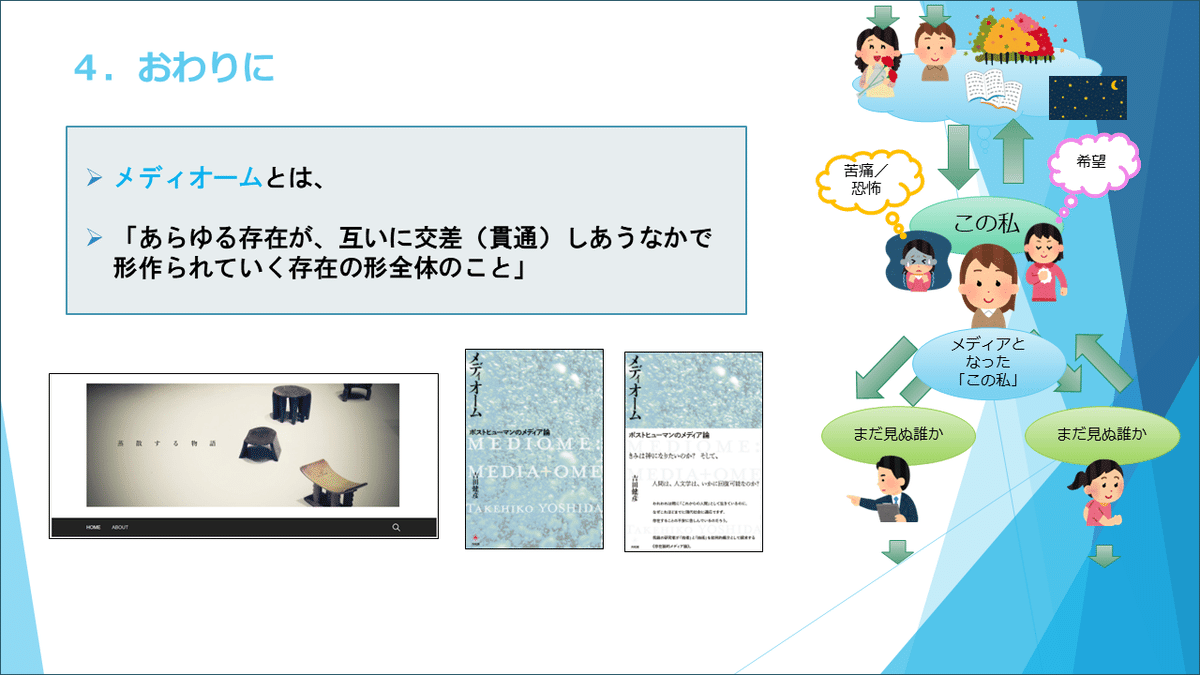

「メディオーム」とは、メディア(media)に”集合”を意味するオーム(ome)を組み合わせた造語で、一言で言うなら、あらゆる存在が、互いに交差(貫通)しあうなかで形作られていく存在の形全体のことを指しています。

この説明だけではピンとこないかもしれませんが、本書を読み解いていくことで、読者は、情報に溢れたこの時代を生きることの意味、あるいは私たちが抱えた固有の苦しみや生きづらさについて、これまでとは違った形で理解できるようになるはずです。

そして同時に、他者を恐れ、それでも他者を求め続ける私たちの感情が何に由来するのか、さらには”この私”がいまここに存在し、”誰か”とともに在るということの、不思議さと奇跡、戦慄と畏怖について知ることになるでしょう。

この企画では、この『メディオーム』という本について、全4回にわたって紐解いていくことを目指します。初回となる今回は、同書の全体像を感じてもらうことを目的とします。

具体的には、最初に著者である吉田健彦さんについて簡単に紹介を行った後、同書の導入となる論点として「技術肯定派VS技術否定派」の問題について取りあげます。

そして後半では、同書の具体的な主題について、

第2回のテーマ「この私とは何ものか?」ー他者原理と欲望の二重らせん

第3回のテーマ「デジタル化とは何か?」ー存在の地図化、あるいは世俗的な神

第4回のテーマ「メディオームとは何か?」ー存在論的ノイズ、そして他者原理への信頼

といった内容に沿いながら、最も重要な部分の外観を示していきたいと思います。

なお『メディオーム』は、哲学/思想の書物ということもあり、慣れない読者には読みにくさもあるかもしれません。それでも、ひとつひとつの言葉がとても美しい書物です。言葉の響きや、そこから照射されるイメージがとても重要な書物ですので、興味を持ってくださった方には、ぜひ実際に手に取っていただけたらと思っています。

1.『メディオーム』と著者について

先にご紹介しましたように、『メディオーム――ポストヒューマンのメディア論』は、2021年に共和国という出版社から刊行された書物です。

著者である吉田健彦さんは、私(筆者)の友人でもあるのですが、環境哲学、メディア論といった分野において研究をされてきた方です。

スマホを持つことがまだあたり前ではなかった時代に「情報技術の環境化」という概念を提唱し、インターネットや仮想空間のみならず、ライフログから遺伝子操作、3Dプリンタから顔認証に至るまで、科学技術が私たちの存在のあり方に及ぼす影響について、さまざまな形で論じてこられました。

なかでも特徴的なのは、科学技術を論じる際に、それを善し悪しという形ではなく、そうした技術をどうしようもなく生みだしてしまう私たち自身の問題として徹底的に掘り下げ、それを一貫して”この私”と他者との関係性をめぐる問題として論じてこられたところです。

そして『メディオーム』は、そうした著者の思想の歩みと到達点が、まさしく一つの形に結実した作品だと言えると思います。

下記は吉田さんご自身が同書の刊行にあたって書かれた文章です。

吉田さんの詳しいプロフィールは、下記のウェブサイトやブログからも見ることができますが、著者の人柄を感じることもできますので、興味のある方は覗いてみてください。。

2.メディア技術と私たち――技術肯定派VS技術否定派の向こう側

さて、ここからは本書の導入もかねて、出発点となる一つの問題について考えてみたいと思います。

それは、特定の技術を論じる際に、私たちはたいてい、A)技術の利点ばかりを強調して、その技術の副作用を軽視する立場を取るか、B)その技術の副作用を懸念するあまり、その技術の拡大を抑止させようとする立場を取るということ、しかし実際には、その考え方の両方に根本的な誤解があるのではないか、ということです。

具体例を交えて考えましょう。例えば、最初にChatGPTが登場したとき、多くの人々は次のように反応したのではないでしょうか。

例えばある人々は、生成AIが、いかに高速な情報収集を可能にし、いかに文書作成や要約、翻訳といった作業を効率化できるのかを強調しました。しかし別の人々は、あたかも生身の人間のような会話能力を持つAIを前に、この技術が人間本来の大切な何かを破壊するおそれがある、したがってそうした技術は規制しなければならない、と主張したようにです。

もちろんいかなる技術にも副作用があり、私たちはそれを使用するためのルールを必要としています。しかし最初の問題は、後者の人々の言う「人間本来の姿」とは何か、ということです。

似たような議論は過去にも存在しました。例えばインターネットが普及して間もない頃、誰もが気軽に地球の裏側の戦地の映像を見ることができるようになり、大きな話題となりました。

お茶の間で人々が、あるいは子どもたちが、モニターの向こうの凄惨な現場とつながる。当時の人々は、その様子を見て、ネットの普及があらゆる現実を映画やゲームと大差のない”仮想化”されたものに変えてしまい、それによって人々が本来持つはずの倫理観や責任感が脅かされるのではないかと心配したのです。

しかし今日、そのようなことを心配する人はほとんどいないでしょう。逆にいえば、かつて電話という技術が登場したとき、それを初めて見る人々は、同じように、電話が社会にもたらす影響を恐れ、そこで「人間本来の姿」が脅かされると心配していたかもしれないのです。

そうだとすると、生成AIに対する私たちの恐れの感情も、もしかするとそれが単に未知の物事であるからに過ぎないのではないか、と思えてくるかもしれません。

しかし重要な論点は別にあります。それは、技術を批判する側に立つ多くの人々が、しばしば技術を人間そのものから切り離し、人間から独立したものとして考えていること、そしてそのような技術を私たちは理性的にコトンロールできるはずだし、コントロールできなければならないと考えているということです。

順を追って考えてみましょう。そもそもいかなる技術も、それが生みだされる”理由”が存在します。別の言い方をすれば、いかなる技術も、それを望んでいる、人間の何らかの欲求と結びついています。

例えば望遠鏡の技術は、人間が持つ、「遠くの何かを見通してみたい」という欲求と不可分の関係にあります。したがって、仮に私たちが想像するような望遠鏡が発明されていなかったとしても、その欲求が存在する限り、たとえ見た目や原理は異なっていようと、いつしか人間は、それと似た何かものかを生みだすはずだということなのです。

このことは、インターネットでも、生成AIでも言うことができるはずです。そこには、その技術が誕生した理由があり、その技術が生みだされる背景となった人間の欲求が存在します。言い換えれば、そこにはそうした技術が生みだされる、ある種の”必然性”が存在しているのです。

そしてそうした必然性がある限り、私たちには、それらを「人間本来の姿」を持ち出す形で批判することも、またそれらを理性的にコントロールしていくことにも限界があると言えるのです。

実際、インターネットや生成AIを強権的に使用禁止としたところで、それと似た何ものかを生みだす人々や、それを使おうとする人々が必ず生まれてくることでしょう。

では、こうした「必然性」を根拠として、私たちは、いかなる技術も人間にとって自然なものであるので、無条件に肯定しなければならないということになるのでしょうか? これが、ここでの最後の論点です。

前述のように、いかなる技術も副作用を伴います。例えばインターネットが登場して以来、実際に、インターネットに過度に依存し、心を病んでしまったり、外に出られなくなってしまったり、他者と関わることに支障を抱えてしまったりする人々が現れました。

そこにはやはり、「病的」と言える何かがあり、社会的に見て「異常」といえる状況が、間違いなく生じた側面があるのです。そして技術が普及することによって、人々が、これまでなかったような、新たな種類の苦しみや生きづらさを抱えることになったことも、おそらく事実だと言えるのです。

したがって生成AIもまた、おそらく今後10数年の間に、これまでなかったような、ある種の「病的」なもの、「異常」なもの、そして新たな種類の苦しみや生きづらさといったものを生みだす可能性は十分にあると言えるでしょう。

いかなる技術も、人間の持つ欲求と深い関わりがあり、その意味においてある種の必然性が存在する。しかしその結果現れた技術は、しばしば人間社会に何らかの「病理」/「異常」をもたらしうる。

ここには人間存在が抱える根本的な矛盾が潜んでいるのであり、この矛盾のことを、同書は「必然的に異常な社会(必然的異常社会)」(p.29)と呼んでいます。

したがって技術を論じる際に私たちに求められるのは、その技術を無条件に肯定、賛美することでも、その技術を人間と切り離して、排除したり、コントロールしようとすることでもありません。

そうではなく、そうした技術を発展させてきた人間存在の、最も深いところにある欲求とは何かを理解すること、そして私たちが技術によって、ある種の「病理」や「異常」、苦しみや生きづらさを抱えているとするなら、その原因はどこにあるのかということを明らかにすることが必要なのです。

本文から、この問題について書かれた部分を引用してみましょう。

「技術に汚染されていなかった虚構としての無垢な人間性に立ち返ろうとすること、あるいは理想の世界を目指し技術をコントロールしようとあがき続けること、そのいずれも不可能なのだ。技術はこの私をわたしたらしめる存在の原理であり、分離できない絶対的な条件であり、そしてこの私にとって永遠の謎のままで在り続ける他者たちと結びついたものであるがゆえに、私にコントロールなどできるはずもない。」

3.『メディオーム』の見所

さて、ここからは、同書の具体的な中身について、第2回から第4回の内容に沿いながら、その最も重要な部分の外観を示していきたいと思います。

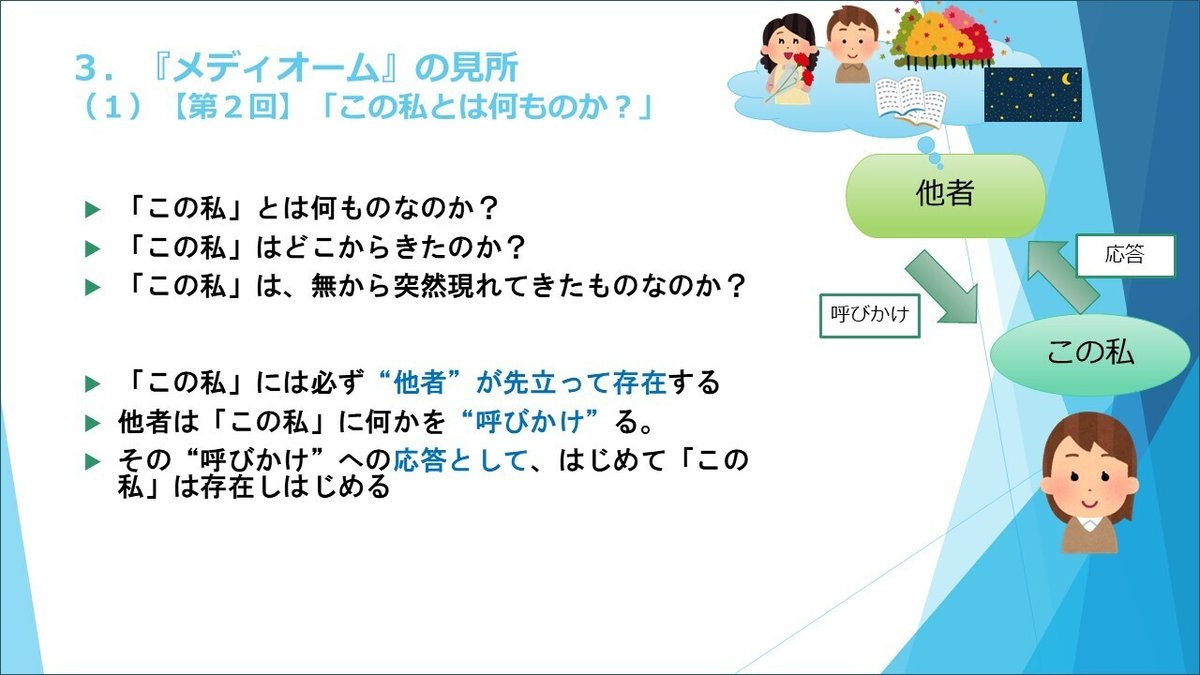

(1)【第2回】「この私とは何ものか?」ーー他者原理と欲望の二重らせん

最初のテーマは、「この私とは何ものか?」という問題です。

先に見たように、あらゆる技術の背景には、私たち人間が持つ根源的な欲求が深く関わっています。ここではそのことを理解するために、私たち自身のこと、つまり「この私」という問題から考えてみることにしましょう。

皆さんは、自分という存在=「この私」というものが、いつ、どのようにして成立してきたものなのか、考えたことはあるでしょうか。

例えば「この私」は、私たちがこの世界に生まれ落ちたその瞬間から存在しはじめたと言えるのでしょうか。あるいは「この私」は、何もないところから、つまり無から突然成立するようなものなのでしょうか。

本書ではそのようには考えません。むしろ「この私」というものが存在するためには、「この私」に先立つ形で、必ず他者が存在しなければならないと考えます。つまりそうした他者への呼びかけに応じる形で、「この私」というものが成立しているということです。

ここでの”他者”とは、家族かもしれませんし、友人かもしれません。しかしそれは、人間であるとも限りません。生い茂る木々や、天候、身の回りの道具、命を支えてくれる糧、あるいは天空の星々であったとしても、ときにそうした他者は、「この私」が成立するために、重要な意味を持ちうるからです。

他者とは、自分ではない存在のことであり、したがってそれは、決して意のままにならない存在であることを意味します。そしてそうした他者は、必ず「この私」に先立つ形で存在し、「この私」に向かって、どうしようもなく何かを「呼びかけて」くるわけです。

その呼びかけは、こちらでコントロールできるようなものではなく、「この私」に何ものかと対峙するよう強制するという意味において、ある種暴力的なものだと言えるでしょう。しかしそうした呼びかけに答えようとするときにはじめて、人間存在は「この私」というものを自覚し、確証することができる。言い換えると「この私」として存在することができるのです。

導入部分で、筆者は、「そもそも他者と関わることには、なぜこんなにも苦しみを伴うのでしょうか? それにもかかわらず、なぜ私たちは、他者を求めてしまうのでしょうか?」と問いかけました。

ここから、この疑問は次のように説明することができるでしょう。私たちが他者を求めるのは、「この私」という存在が他者なくしては成立することができないからです。しかし「この私」が成立する過程には、他者が「この私」に先立ち、強制的に何かを呼びかけてくるがゆえに暴力性を伴います。だからこそ人間にとって、他者は希望であると同時に、恐怖や苦痛の対象でもあるのです。

同書では、この一連のプロセスのことを他者原理と呼びます。

つまり私たちは、他者という存在が、暴力や恐怖を伴うものだと知りながら、それでも、それなくして「この私」は存在しえないがゆえに、他者を求め続けます。そしてこのことを自覚するとき、「この私」の内面には、他者という存在への畏怖とも呼べる感情、感覚が刻まれるでしょう。

おそらくこうした他者原理は、人間が人間としてある限り、決して消えることはありません。別の言い方をすれば、私たち人間は、およそ悠久の時代から、この他者に対する畏怖の感情、希望と恐怖という、二つのねじれた感情を抱えてきたとも言えるのです。

そして思い切って言うのであれば、これまで人間が生みだしてきたあらゆる心情、あらゆる思想、あらゆる芸術、そしてあらゆる技術さえも、究極的には、私たちがこの他者原理に伴う矛盾と向き合い、格闘し続けてきた結果として現れてきたものではないか――本書ではそのように考えるのです。

本文から、この問題にかかわる部分を引用しておきましょう。

「欲望の二重らせん構造が意味しているのは、そもそも人間存在が原理的に引き裂かれて在るということだ。それは必然であり、かつ、そこからこそ、あらゆる感情、あらゆる芸術、あらゆる狂気と愛、そして記憶が生まれてくる。私たちは私たちを病理から解放したいと願う。だがそのとき私たちは・・・・・・ただ人間であることの矛盾を引き受けようとしているのだ。」

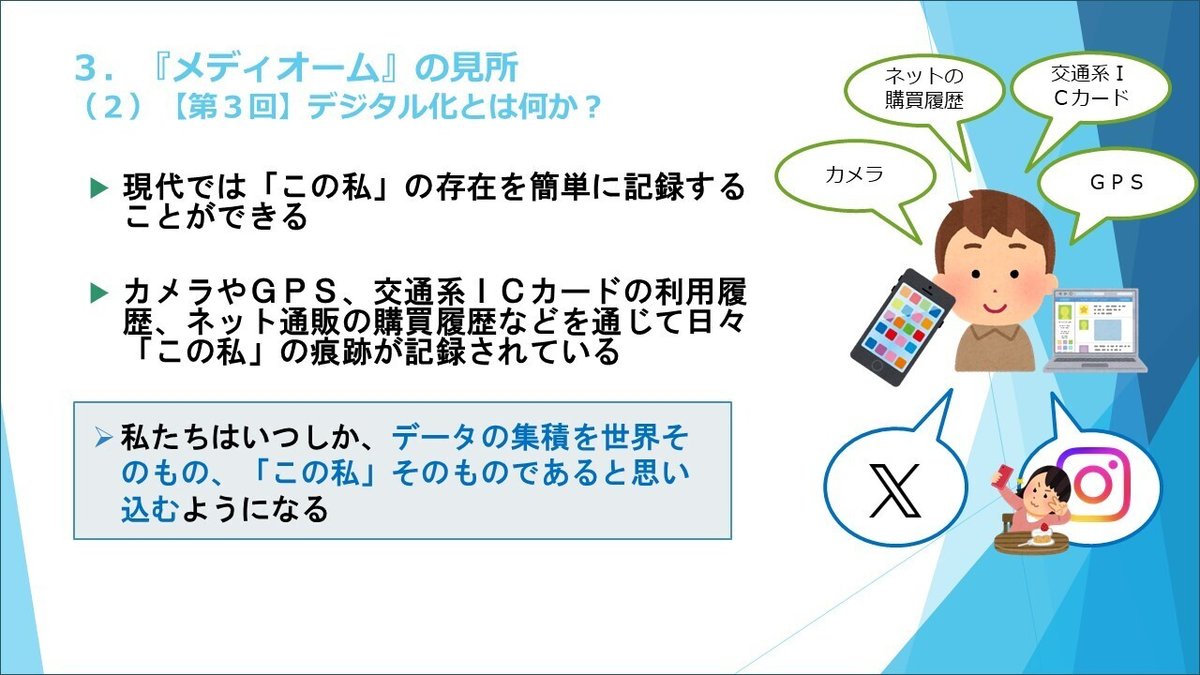

(2)【第3回】デジタル化とは何か?ーー存在の地図化、あるは世俗的な神

次に考えたいのは、先に見た他者原理が、人間の生みだす技術とどのように結びつくのかということ、そして技術の発達の結果として、なぜ今日私たちがある種の「病理」や「異常」といった状態に直面することになってしまったのか、ということについてです。

まず、人間が生みだす技術は、他者原理と深い関わりがあります。なぜなら技術というものは、究極的には「この私」と他者をむすびつける道具であり、その意味においてメディアとしての役割を果たすものだからです。

例えばなぜ、人間は文字というものを発明したのでしょうか。あるいはなぜ壁画を描き、彫刻を彫ったのでしょうか。近代になると写真が生まれ、ラジオが生まれ、テレビが生まれてきます。そしてその延長線上に、インターネットが、SNSが、スマホが、3Dプリンタが、生成AIが生まれてきたわけです。

こうした技術は、いずれも「この私」と他者をつなげることができる技術です。こではこうした技術のことを、”メディア技術”と呼ぶことにしましょう。

そうすると、私たち人間の歴史とは、他者への欲望と、それを実現させてくれる技術への欲望とによって突き動かされ、私たちがさまざまな形でメディア技術を発展させてきた歴史である、と考えることもできるのです。

それでは、こうしたメディア技術の発達の結果として、なぜ今日の私たちは、先に見たような「病理」や「異常」とも呼べる事態に直面することになってしまったのでしょうか?

本書では、この問題を考えるにあたって、技術が発展していく歴史上のある地点において、世界観の次元である大きな転換が生じたこと着目します。より正確に言えば、それはメディア技術が発展、普及していくなかで生じた、私たち人間の根源的な欲求の変質とも言える事態に他なりません。本書では、この重要な転換点のことを、デジタル化と呼んでいます。

最初に、想像してみてください。今日のインターネット環境において、私たちは、「この私」の存在を簡単に記録することができます。実際、今日では多くの人々が、日々の食事や出かけた場所など、自身の生の記録を、自ら望んでネット空間へと刻み続けています。

あるいは自身は意図していなくとも、カメラやGPS、交通系ICカードの利用履歴、ネット通販の購買履歴などによって「この私」は記録され、その記録によって賢くなったAI(アルゴリズム)の助言を参考にさえしながら暮らしていると言えるでしょう。

世界のあらゆる事物がデジタルデータとして記録される時代、私たちはその再構成されたデータの集積を世界そのものであると認識し、同じようにして、記録された私のデータを「この私」そのものであると思い込むようになるのです。

別の角度から考えてみましょう。今日私たちは、X(旧twitter)やInstagramを通じて、見知らぬ誰かと簡単につながりあい、お互いの「この私」をさらけだすことが可能です。しかしそこで、私たちはいったい何を望んでいるのでしょうか。

私たちが欲しいと思っているのは、あくまで「この私」の自意識を満たしてくれる情報や、「この私」の承認欲求を満たしてくれる相手であって、そうでない情報や相手であるなら、可能な限りブロックしたい、嫌なら見なければ良い、というのが正直なところなのではないでしょうか。

冒頭で、筆者は次のように問いかけました。すべてのことが可能で、何もかもが実現できそうな情報環境において、なぜ私たちは、ふとどこか虚無のようなものを感じてしまうのか。あるいは誰とでも簡単につながり合うことができる時代において、なぜ多くの人々がかえって孤独に苦しんでいるのでか、というようにです。

これまで見てきたように、人間には、他者を求める根源的な欲求が存在します。そしてそれは、他者からの呼びかけが恐怖や苦痛を伴うものでありながら、そうした他者への応答なくして「この私」は存在しえないからだったはずです。

しかし現代においては、私たちはネット上のツールやコンテンツを用いて「この私」の存在を簡単に記録することができます。そしてAI(アルゴリズム)を通じて、「この私」が何ものであるかを簡単に説明してもらうことができます。要するに私たちは、あたかも他者を抜きにして「この私」を確証できるかのように思えるのです。

そうであるなら、リスクや負担を承知のうえで、私たちは恐怖や苦痛を伴う他者と向き合う必要性など感じません。だからこそ私たちは、意のままにならない他者とは距離を置き、自意識を満足させ、承認欲求を満たすためのリソースとしてのみ、相手を活用したいと望むようになっていくのです。

そして「この私」と他者とを結びつけるための技術は、いつしか他者を自身にとって都合良く管理し、コントロールしていくための技術へと変質していくことになるでしょう。

問題は、それによって「この私」の存在としての”渇き”が真に満たされることなど決してないということです。なぜなら他者原理が示すように、「この私」の礎となるのは、あくまで恐怖や苦痛を伴う、意のままにならない他者に対して、私たちが応答するときであるからです。

それでも私たちはそのことを忘れてしまっているので、”渇き”を満たそうとして、かえってますます自身を記録しようと焦り、自意識を満たしてくれる情報/相手だけを貪り食うようになっていきます。

しかしそれよって肥大するのは、データと結びついた救いのない自意識ばかりで、そこに確かな強度を持った「この私」が現れることなど決してない。だからこそ私たちは、そこでかえって苦しみや生きづらさを深めてしまうのです。

要するに、これまで私たちが現代社会の「病理」や「異常」とみなしてきたもの、その背景には、こうした事情が隠されていたのではないか――本書では、そのように考えるのです。

本文から、この問題にかかわる部分を引用しておきましょう。

「デジタル化は、他者への欲望を永遠への欲望に、そして技術への欲望を無限への欲望に変質させる。他者への欲望が他者への希望と怖れを、そして技術のへの欲望が他者との交感と他者の支配を同時に内包していたのに対して、永遠と無限への欲望にはいかなるずれもない。私たちには他者に由来する苦痛も制約もなく、真空をどこまでも直進運動していくだろう。」

(3)【第4回】メディオームとは何か?ーー存在論的ノイズと、他者原理への信頼

では、この時代の矛盾と私たちはどのように向き合っていくことができるのでしょうか。最終回では、私たちに残されている希望や救いはどこにあるのかという問題について考えます。

まず、最初の手がかりとなるのは、デジタル化に伴う私たちの世界観の転換の背後においても、変わることなく他者原理は存在し続けているという事実そのものにあります。

先に見てきたように、デジタル化が進んだ世界においては、私たちは記録されたデータの集積を世界そのもの、あるいは「この私」そのものであると思い込むようになります。そして、必要なのは無数の記録(データ)と、自意識を満たしてくれる情報や相手であって、それ以外のものは不要であるという気がしまうのでした。

しかし現実においては、私たちは依然として、無数の他者からの呼びかけに満ちた世界を生きているということです。

例えばクリックひとつで自宅に届く商品は、デジタル化が進んだ世界においては、自意識を満たすための単なる物体に過ぎません。しかし考えてみれば、その商品が届くまでには、それを発明した人間、その材料を生産した人間、それを組み立てた人間、そしてそれを自宅まで運んでくれた人間といったように、実際には数え切れない固有の他者が関与しているのです。

この事実は、その商品をメディアとする形で、そこに依然として「この私」と無数の他者との関係性が成立していることを意味しています。

してがって、私たちが「この私」の確固とした存在基盤を求めるのなら、私たちにできることは、いまなお自身を取り巻く無数の他者たちの呼びかけに、再び耳をすませることだと言えるかもしれません。

ですが、それは言うほど簡単なことではないでしょう。なぜならデジタル化された社会においては、そうした他者の存在が、あるいはそうした他者からの呼びかけが、あたかも存在しないかのように感じ取られるような無数の機構が高度に発達してしまっているからです。

本書はここで、この問題を考えるにあたって、もうひとつの手がかりになるものついて言及します。それは、デジタル化された社会とは、あらゆる”ノイズ”を徹底的に除去した社会であること、またそこでは、私たち自身も、不要なノイズは消すことができるし、除去しなければならないという世界観を共有しているということです。

例えば私たちは、臭い、汚い、痛い、醜いといったものを、身の回りから排除すべきだと考えています。それはこうした要素が、私たちの思う快適な生活にとって、除去可能なノイズだと認識されているからです。

いわばそれと同じようにして、デジタル化された社会においては、恐怖や苦痛を伴う存在はノイズであると認識されます。そして自身の快適な生活、自己実現のためには、そうしたノイズを「この私」の境界の内側から追放し、排除しなければならないと認識されるのです。

しかしどれほどノイズを除去しているように見えようと、実際にノイズが消えることなど決してありません。どれだけ屠殺場を自動化しようと残酷そのものが消えることなどありません。それと同様に、どれだけあがこうとも、私たちはこの身体に刻まれたノイズを消すことも、また「この私」に降り積もった過去のノイズを消すこともできないのです。

ここで重要なことは、ノイズを削ぎ落とした先にこそ、本来の、純粋な、私たちが理想とする、あるべき何ものかが存在するのではなく、ノイズにまみれたこの何ものかこそが、まさしく世界そのもの、「この私」そのものであるという確固とした事実です。

世界それ自体であるかのように振る舞うデータの背後には、ノイズに溢れ、絶えずノイズが吹き出してくる、もうひとつの世界が存在します。

もちろんこのとき、そうしたノイズは「この私」にとって、心地よいものとは限りません。しかしノイズがもたらす摩擦の手触りは、「この私」の奥底に、ひそかに影となり、謎となって残るはずです。

そしてそのときにこそ、私たちは「この私」に降り積もるノイズこそが、自身を「この私」ならしめる他者の痕跡そのものだということを思いだすことができるでしょう。と同時に、私たちは忘れかけていた無数の他者の呼びかけというものに、もう一度耳を澄ませることができるのではないか――本書ではそのように考えるのです。

とはいえ高度にデジタル化された社会を生きる私たちにとって、降り積もるノイズを受け入れ、他者からの呼びかけに耳をすませることは、やはりどうしようもなく、恐ろしい苦行であるようにも映ってしまうでしょう。

そして本書では、だからこそ以下のように想像してみるべきだ、と主張します。

意のままにならない他者、それは先に見たように、家族や友人かもしれませんし、道端ですれ違った誰かかかもしれません。あるいは生い茂る木々や、天候、身の回りの道具、自身の命を支えてくれる糧、ときに天空の星々でさえあるかもしれません。

私たち人間は、そうした他者を畏怖すべきものとして向き合い、応答しようと格闘し続けてきました。そしてその営みは、悠久の時代から一度として途切れたことはありません。それは人間が生きるということそのものであって、世界に、そして「この私」に積もるノイズは、そのようにして生きてきた人々の痕跡そのものだと言えるのです。

したがって、ノイズを纏い、絶対的に固有な何ものかとして「この私」に迫り来る何ものかが、恐怖や苦痛を伴いながらも、同時に「この私」にとっての希望であったように、ノイズにまみれた「この私」もまた、いつしか何ものかの希望として到来する他者になりえるのだということ――はたして私たちは、そのことを信頼できるでしょうか?

このとき他者は、あるいは「この私」は、何ものかと何ものかをつなぐそれ自体がメディアとなっています。そしてこの営みは、繰り返され、折り重なり、その先の未来においても、永劫続いていくはずです。

はたして私たちは、このような存在の原理そのものを信頼できるのでしょうか?

人間が人間として在るとういことの”救い”、それがあるとするなら、その確かな手がかりは、こうした存在の原理のなかにこそ残されている――本書はそのように考えるのです。

本文から、この問題にかかわる部分を引用しておきましょう。

「日々の何気ない生活を通じて、この私は、他のあらゆる存在もまた貫通されることを見てとる。私がある道具に、ある大地に、ある木に、ある岩に触れるとき、私はこの私がその道具に、岩に確かに触れたのだと感じる。そのとき私は、私を焦点として背後に広がる全体史をいま・ここという一点に収斂させ、その岩を貫通している。そしてその貫通が巡り巡って、やがてあるとき、いまはまだいない誰かを貫通することさえ、私は信じる。そこには、他者原理を他者へ適用することの不可能性を超え、他者を貫通し得るものとしての私という、他者の他者原理への信頼がある。」

おわりに

さて、いかがでしたでしょうか。全体的に抽象的な話題が多く、分かりにくい部分があったかもしれません。しかしこのように見ていくことで、同書で描かれた思想世界のイメージについて、ある程度は感じてもらうことができたのではないでしょうか。

冒頭で「メディオーム」とは、あらゆる存在が、互いに交差(貫通)しあうなかで形作られていく存在の形全体のことを指していると述べました。本書のタイトルが、なぜ「メディオーム」となっているのか、皆さんは実感することができたでしょうか。

最後にもう一度引用しておきましょう。

「・・・・・・そしてそれは写真だけではない。そのとき私が着ている服、私が座っている椅子、私が眺めている風景、そこに生えている一本一本の木々、私自身の身体、それらあらゆるものがその背後に固有の時間的/空間的広がりを持ち、私を貫通している。同時に、この私もまたそれらを通じて、やがていつか誰かを貫通するだろう。ここに現れている、動的に互いを貫通し合う構造の全体こそがメディオームである。」(pp.217-218)

○解説動画一覧

【第1回】メディア技術と人間存在のゆくえ(前半)

【第1回】メディア技術と人間存在のゆくえ(後半)

○関連コンテンツ