7月8日 質屋は隠れた成長産業!?

普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

考えるための質問例はこちら。

→衰退産業に見える質屋。だがフリマの伸びに見られるように個人が不要なものを資金化する動きはむしろ強まっている。時代に合わせることで質屋を伸ばすにはどのようなことが考えらえるだろうか?

全国質屋組合連合会が制定した「質屋の日」です。

「しち(7)や(3)」の語呂合わせ。「安心して利用して」をキャッチフレーズに、質屋の存在を知ってもらおうと記念日とした。

質屋。

昔からあることは認知していますが、実際のところはよく知らない存在です。

どれくらいあるものなのでしょうか?

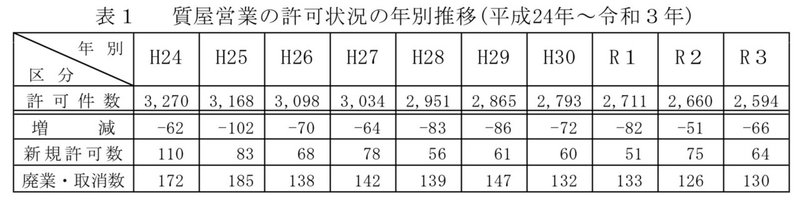

警察庁「令和3年中における古物営業・質屋営業の概況」によると、令和3年末における質屋営業の許可は2,594件となっています。

平成24年の3,270件から毎年減少しています。1960年ごろには2万件を超えていたそうですから大変な減少です。

古くは鎌倉時代の「土倉(とくら)」に由来があり、江戸時代に「質屋」として広がったビジネスモデルですが、戦後、1960年代に活性化したそうです。

というのも、当時、強烈なインフレに見舞われたことで、貴金属、きもの、時計などを担保に少額のお金を貸し付ける質屋の機能が重宝されたそうです。

ところが、1970年代になると、消費者金融の普及で、保証人が不要でお金を借りられる、という質屋のライバルが登場したことにより、徐々に減少していくことになりました。

また、リユースという観点から質屋の意義が見直される時代になったともいえますが、その部分はリサイクルショップやフリマアプリが担うことになりました。

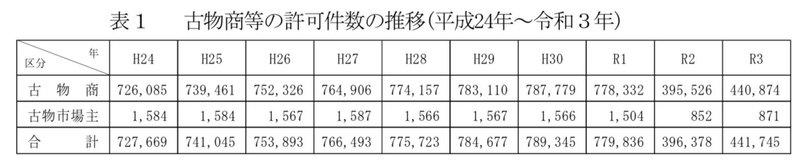

実際、先程の警察庁の資料によると、リサイクルショップなどに必要な「古物商及び古物市場主」の許可件数は、平成24年の72.6万件から令和元年には77.8万件まで増加し続けていました。が、令和2年末では、一気に減少して39.5万件になっています。

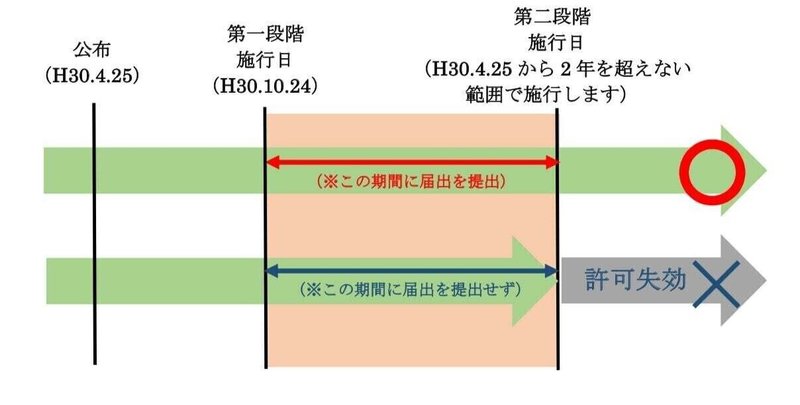

これは、古物営業法の改正があり、それまで営業所等の所在地ごとの都道府県の公安委員会の許可が必要だったものが、主たる営業所等の所在地の都道府県の公安委員会の許可だけで良くなり、複数の都道府県で営業していた事業者にとっては一箇所で済むようになっています。

もちろん、これだけで激減するわけではなく、期限(令和2年3月末)までに「主たる営業所等届出」を行わないと、古物商許可が失効してしまう(下図)、という規定に引っかかってしまったものが相当数あると言われています。

質屋の市場規模というのは見つからなかったのですが、リユース業界の市場規模は、リサイクル通信「リユース業界の市場規模」によると、2020年実績で2兆4,169億円となっています。また、2025年には3兆5,000億円と、さらに成長が予測されています。

内訳を見ると、ネット販売、中でもフリマアプリが市場を押し上げています。

ネット販売は1兆583億円と1兆円を超えています。

こうしてみると、質屋、自体は縮小傾向も、リユース市場は成長している、中でも技術革新で個人間の中古品取引が成長していることがわかります。

最後に、質屋とリユースを共に営むことで成長を遂げている企業をご紹介します。

それは、大黒屋、です。

2022年3月期の売上高171億円の企業なのです。

感染症の影響のなかった、2019年3月期では204億円となっています。

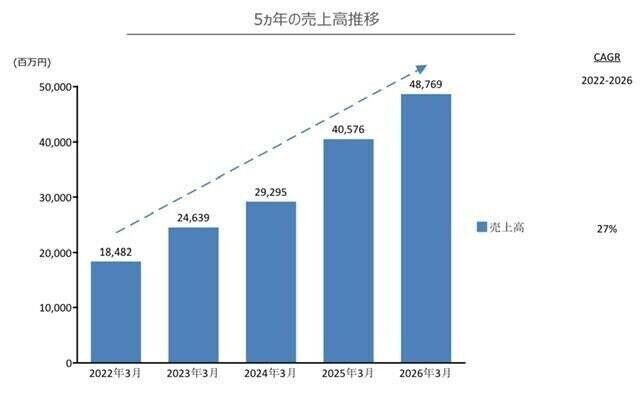

同社の2022年3月期から2026年3月期の5カ年計画によると、2026年3月期には売上高487億円を目指す、としています。

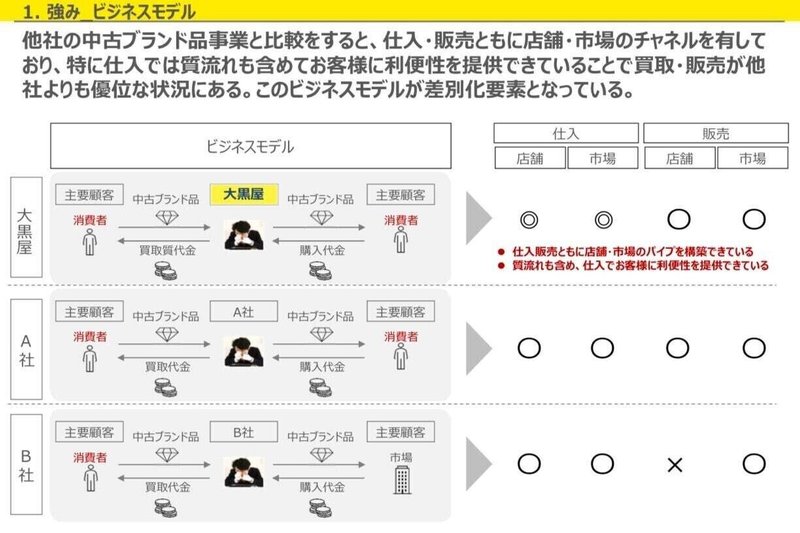

同社のビジネスモデルの強みとされていたのが、仕入・販売共に自社のチャネルを持つことに加えて、仕入面で、質流も含めて利便性を提供できていることが買取・販売が他社より有利となっている要因と分析しています。

つまり、質屋機能も持つことで、顧客が一時的に預けて現金を借りるのか、売ってしまって現金を手にするのか、という選択肢を提供できることが強みであり、差別化要因のひとつになっている、ということです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

皆様の頭の体操となるネタがあれば嬉しいです。

一昨年7月からこういった投稿を行なっています。

以下のマガジンにまとめておりますので、覗いてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?