3月11日 ビジネス頭の体操 「BCP策定率が高いのは○○県!?その理由は?」

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

頭の体操のための「質問例」はこちら。

→BCPを策定しない理由のトップは「ノウハウがない」。一方で、必要性は高い。このギャップを埋めるにはどんなアイディアがあるだろうか?

インターネットテレビやFMラジオ局を運営し、東京・渋谷の「今」と「これから」を世界へ発信する株式会社渋谷クロスFM(Shibuya Cross-FM)が制定した「防災意識を育てる日」です。

防災の日は1923(大正12)年に発生した関東大震災に由来する9月1日ですが、どの世代にも記憶の新しい東日本大震災が発生した3月11日に防災について考えてもらうことを目的としているそうです。

防災。

今回は、企業のBCPという観点で見ていきます。

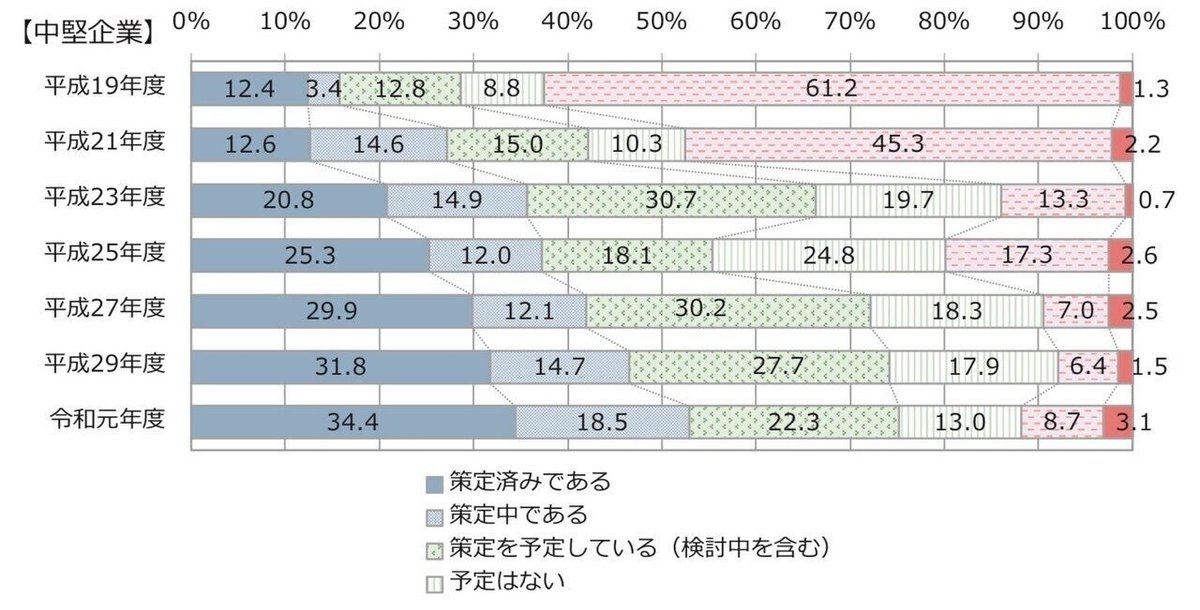

まず、「令和2年版防災白書(内閣府)」によると、民間企業の事業継続計画、いわゆるBCPを策定している企業は、令和元年度の調査では、大企業で68.4%、中堅企業で34.4%となっています(下図:防災白書より)

ところが調査によって数値は大きく異なります。

帝国データバンクが行った「事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2021年)」によると、BCPを策定している企業は2021年で大企業で32.0%、中小企業で14.7%、となっており、先程の防災白書の半数程度に留まる結果になっています(下図:BCPに対する企業の意識調査より)。

こちら、昨年の調査では、業種別のデータもあり、金融が42.1%と高く、不動産が10.4%と最も低くなっています(下図:同)。

また、BCP策定率の県別のデータもあり、高知県と栃木県が共に28.2%で最も多くなっています(下図:同)。

2020年の調査で特徴的なのが、想定するリスクのうち、「感染症」が24.9%から69.2%と急増していることです(下図:同)。

2021年は以下の通り。情報セキュリティ上のリスクが上昇しています。

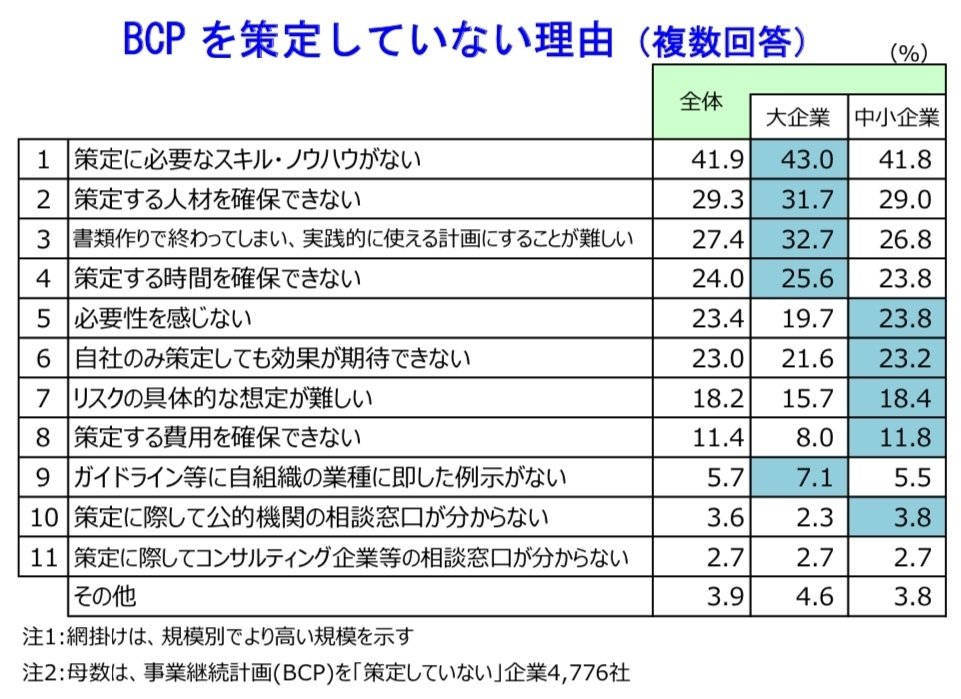

一方で、BCPを策定していない理由ですが、策定に必要なスキル・ノウハウがないが41.9%で最も多くなっています。

特に中小企業からは、以下のような策定の難しさを示す声が出ています。

☑️ 重要性は理解できるが、日々の稼働が大切で策定する余裕がない

☑️ あれば良いと思うが、様々な場合を想定し予め策定する余力がなく、発生後状況に合わせて可能な対応をせざるを得ない

最後にこのBCPが役に立つか、ですが、東日本大震災に被災した企業に聞いたところ、「とても役に立った」及び「少しは役に立った」は大企業が62.8%、中堅企業が66.7%と一定の有効性を実感していることが分かります(下図:防災白書)。やはり、備えあれば、というのはBCPにも言えそうです。

→BCPを実効性に実効性を持たせるのであれば、単に策定するだけでなく、定期的に見直したり、従業員への周知や訓練を行う必要があるが、中小企業では人的にも難しい面もあるだろう。一方で、災害はいつどのように発生するか分からず、何も供えがないことで事業継続が困難になる企業も出るだろう。何か有効な手法、アイディアはないだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

過去の投稿は以下にまとめていますので頭の体操ネタに覗いていただければ幸いです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?