半側空間無視について⑤:IADLアプローチ、予後予測と研究について

初めまして、くろと申します臨床4年目、回復期リハビリテーション勤務の作業療法士です。

今回は、半側空間無視のIADLアプローチ、予後予測と研究について述べていきたいと思います。

まずは、IADLの中でもOTが関わりやすい「調理」についてです。

工程としては、作るものによりますが、多数の工程があります。

準備としては、作るものを決める⇒買い物⇒帰宅 or 買ってきてもらうことがあります。

調理としては、食材の準備⇒洗う・切る・煮る・焼く・炒める・上げる・蒸す・ゆでる・味付け・盛り付けなどがあります。

患者様それぞれの頻度、リスク、調理方法等があり、その中から選ばれた調理法を、更に細分化して問題点の抽出や臨床推論につなげ、困難さを改善していくように介入していきます。

リスクがある場面としてよく挙がるのが、火や蛇口、調理器具の管理と包丁操作等があります。

細かく細分化して、問題点や解決策を模索していきます。

準備では、少ない工程で簡潔にわかりやすくできると良いと思います。

洗う場面では、無視側の汚れに気づきにくい、切る場面では、無視側の手を切ってしまう、操作場面では、食物を均一に混ぜることや炒めることができない、取っ手を適切につかめない場合等があると考えられます。

味付けもわかりやすいように計量カップを使い、レシピなどは覚えるまで壁等に貼っておくことも良いと考えられます。

盛り付け時には、無視側への盛り付けが難しいこともあるため、お皿の回転や無視側への探索を意識しつつ行うと良いと思います。

対策としては、調理器具を同じ場所に居れる、目印・ラベルを付ける。電子調理器、食洗器の使用、弁当を頼むことも検討する(毎回じゃなくても可)、出前を取る、浄水器やウォーターサーバー(水は運んでもらう)を使用する、

次は掃除になります。

掃除はテーブルの拭き掃除など狭い範囲から、掃除機で家の中を掃除する、庭や自宅前の道路の掃除をするなど、他のIADL課題に比べて、非常に範囲が広くなり、多様性があります。

そのため、物品の破損や自己の衝突、転倒、怪我に繋がりやすいIADLとも言えます。事故が起きないよう、見守りや介助がある状態から始め、徐々に減らしていく等、対策が必要になります。

具体的なアプローチとしては、注意できない場所を意識したり、自己教示法で唱えてから行うこと、掃除の順番を決めてぬけが無いようにするなどの対策が考えられます。

また、環境調整としては無視側の家具や物品への衝突防止、チェックリストを作る、目印をつくる、リマインダー機能を使う、タイマー、自動掃除ロボットの使用、物の位置をいつも同じ場所にしておく、食洗器を使う、バーチャルアシスタントAI(アレクサなど)、掃除機をコードレスに変更する、自動洗浄付きの家電に変更する、最初は安全にできる範囲にとどめる、端の縁にふれてから開始すること気づきを促すことなどがあります。

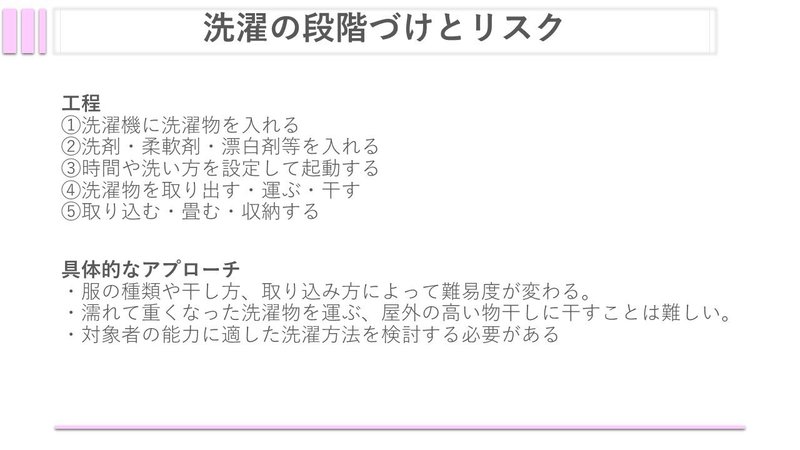

次に洗濯です。

洗濯の工程としては、

①洗濯機に洗濯物を入れる

②洗剤・柔軟剤。漂白剤等を入れる

③時間・洗い方等を設定し、洗濯を開始するスイッチを押す

④途中で止まったりした場合は再起動する、終わったら洗濯物を取り出す

⑤洗濯物を取りだす、干す場所まで運ぶ、干す

⑥取り込む、畳む、収納する

などがあると考えられます。

対策としては、洗濯物は1つのかごにまとめておく、洗剤などは非無視側に置いておく、チェックリストを使い、入れ忘れなどを防ぐ、主に使う設定を決めて洗濯機のスイッチに目印をつける、リマインダー機能で終わる時刻を通知する、洗濯物を取り出しやすい洗濯機にする、運搬動作時はリスクがあれば運びやすい方法や介助を選択する(台車など)、干す場所はできるだけ同じ階にする、洗濯籠を台の上などに置き、そこから干す、物干し竿は掛けやすい高さに設定する、休憩しながらできるように椅子を置いておく、簡単に畳める自助具を使用する、収納はハンガーでかけるだけにする、などその方に合わせて様々な対策があります。

公共交通機関の利用については、

①行先、ルートの確認

②バスや電車の時刻を予め調べておく

③料金の支払い、切符の管理、ICカードに事前にチャージする

④乗り降りする(場合によっては手伝いを事前に予約しておく)

環境調整や対策としては、ICカードはオートチャージの設定にする、近い場所の外出から始める、体力的に行き帰りが可能な場所・時間に設定する、時刻表が書かれたものを家に置いておく・事前に調べる、予定に間に合うか分からない場合は、次の電車・バスで行けるように余裕をもって設定しておく、混雑する時間を避ける、知人や介助者に同行してもらう、乗る車両は決めておく、ホームドアがある駅を利用する、乗り降りがしやすい場所に載る、優先席を利用するなどがあると考えられます。

できるだけリスクは避けつつ、練習も兼ねて挑戦しつつ、安全な範囲内で進めていけると良いと思います。

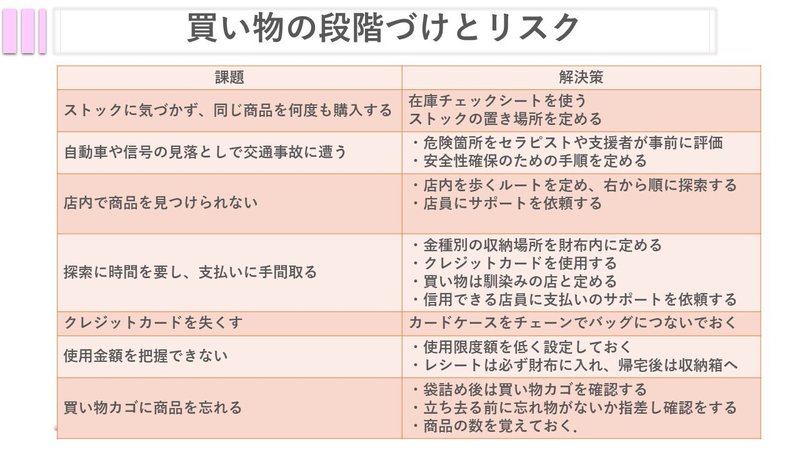

買い物の工程としては、

①買い物の準備、買うもののリストアップ、金銭や袋の準備

②屋外の移動

③店内での買い物

④支払いと袋詰め

があると思います。

対策として、入り口に介助者を呼ぶインターフォンがあれば利用する、事前にできる限りの対策を考える、帰りは配達にしてもらう、買い物を手伝ってもらう、混雑を避けた時間に買い物をする、金銭の管理や計算などができない場合は、お札や電子マネーを使ったり、店員に小銭を選んでもらう(リスクもあるが。。。)、袋詰めを手伝ってもらう、同じ商品を何度も買わないようにストックしてあるものは確認してから買い物をする、金銭管理を行う場合、レシートは保管する、忘れ物はないか指差し確認をする、などがあります。

次は書字、読字に移ります。

工程としては、

書字は、

①筆記用具を用意する

②筆記具を把持する

③文字を書く、印鑑を使用する

④忘れずに筆記用具をしまう

などがあります

読字としては、

①眼鏡など、補助具を使用する

②読める人に手伝ってもらう

などがあります。

対策としては、音声読み上げ機能を使うことも検討したり、左側の書くスペースに気づけるように書かない方の手を目印として置いたり、辿らせたり。パソコンやスマートフォンを使用すること、印鑑が使える場所は印鑑で済ます、介助者に読み書きしてもらう、自助具で持ちやすく・書きやすくするなどもあります。

通勤では、時間・方法を一定にする。混雑時は避けること、エレベーターを使う、(車いすの使用など)場合によっては先に駅に電話して手伝ってもらう、できるだけ在宅ワークやフレックス制、時短など負担になりにくい仕事内容から始めることなどがあります。

仕事内容としては、ダブルチェックを行う、デスクの整理整頓、壁に近い・入口に近い・お手洗いに近い場所など便利な場所のデスクにしてもらう、簡単にできれば歩行・車いす駆動がしやすいように配置換えをしてもらう、働きやすい部署への異動、症状を周知してもらい、できるだけ非無視側からの関わりにする、無視側に大事なものを置かないなどがあると考えられます。

また、障害者手帳の取得も有効です。しかし、様々な思いから取得を躊躇する方もいるので慎重に、患者様の思いを一番に決めることが良いと思います。希望時には地域の行政相談窓口で説明を受けることができます。

障害者手帳のメリット

・ハローワークの障害者求人に応募できる

・通所や入所の福祉サービスを利用できる:支障を減らすための支援

・行動範囲を拡大することができる:割引や支援

職場で現れる高次脳機能障害としては、

・作業ミス、入力ミスの繰り返し

・作業手順が定着しない

・指示理解が悪い

・仕事が遅い、段取りが悪い

・計画性がない

・同時に複数の仕事をこなせない

・言われたことを忘れる

・大事なことを忘れる

・新しいことを覚えられない

・スケジュール管理ができない

・ぼんやりしている

対人技能の低下

・些細なことで笑う、怒る

・相手の気持ちを察することが難しい

・身だしなみに無頓着になる

・やるきがないと誤解されやすい

障害者職業総合センターが行った調査では、以下の様になっています。

・作業手順が定着しない:25%

・作業が覚えられない:20%

・作業ミス、入力ミスが多い:14%

・処理スピードが遅い:11%

・指示理解が悪い:8%

・正確さが低い8%

これらの対処法として以下のもの等があります。

・複数の仕事ができない

⇒一つずつこなす、一つずつ依頼してもらう

・仕事が終わらない

⇒手順書の作成、優先順位を書く、途中でチェックしてもらう

・頼まれた仕事やスケジュールを忘れる

⇒指示を紙に書く、メモを取る、

・ミスを繰り返す

⇒見直す、休憩を早めに入れる

相談や支援をうけられる機関としては

・ハローワーク

・地域障害者職業センター

・障害者サービス事業所

⇒就労移行支援事務所

⇒就労継続支援事務所

・障碍者就労援助センター

・国立職業リハビリテーションセンター

・障碍者職業総合センター

・障碍者職業能力開発校

などがあります。

その他の活動や行動に対する対策では、照明をセンサーなど自動的な照明に変更する、ホームエレベーターを使用する、杖をどこでも掛けられる道具を付ける、家電のタイマーを利用する、片手で使用できる様々な自助具を使う(3Dプリンター等でも作れる)

半側空間無視がADLに与える影響について、

半側身体失認は予後が不良とされています。

USNがあると、無い群と比べて優位にADL、IADLのパフォーマンスが低いことも報告されています。

予後予測として、急性期の1/3にUSNの残存を認め、発症後1年までの追跡で予測すると報告されています。

発症後48~72時間の急性期からの予後予測では、

90日後の予測因子ともなります。

退院時のFIMと入院時のBITは正の相関を示しており、USNが無い患者よりADL自立度が低いとされています。

急性期のUSNは1年後のADL自立度の予測因子ともなります。

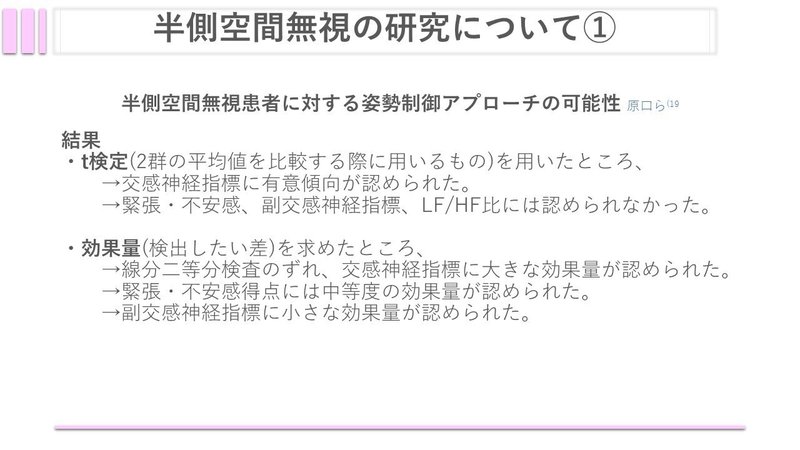

また、USNを有する片麻痺患者の座位姿勢を正中位での対称的な姿勢で制御することで線分二等分線検査の中央のずれが減少し緊張・不安が減少した。

副交感神経活動が減少し、交感神経活動が増加した。

との報告もされています。

姿勢については、立位と臥位の方が座位より優れていると報告されています。

また、視覚走査訓練や視運動課題なども良いとされています。

ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。

もしよろしければ、いいねなどで応援していただけると嬉しいです。

間違いがあれば指摘していただけると助かります。

次回もまたよろしくお願いします^^

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?