金田一秀穂 『ことばのことばっかし』 マガジンハウス

どうしてこの本が手元にあるのか、今となってはわからない。昔、『ダカーポ』という雑誌があった。A5でそれほど厚くはなかったが、総合誌で結構いろいろなことをカバーしていた。今もウエッブマガジンとして続いているが、内容がだいぶ変わってしまった気がする。本書は紙媒体時代の『ダカーポ』の連載をまとめたものだ。

俳句や短歌を詠もうというくらいなので、言葉というものへの関心はあるのだが、熱心に勉強してどうこうというほどではない。それでも、言葉というのは思考の素でもあり元でもあり、思考そのものでもあるので、常々面白いとは感じている。それで、そういう関係の本を読んだりもするのである。田中克彦の岩波新書などに比べると金田一のダカーポはかなり軽い印象を受ける。それでも、言葉というものが持つ本源的な重さ故か、語りは軽くても中身は深い。

我々ホモ・サピエンスは約20万年前にアフリカに生まれ、約6万年前に本格的にアフリカから他の場所へ移動を開始する。移動先のそれぞれの土地の環境に適応して体格や皮膚は様々に変化したが、直立二足歩行であることや体内の構成は同じだ。だから、例えば日本人がアフガニスタンで病気になっても、彼の地で治療を受けることができるし、日本人医師が彼の地で医療に従事することもできる。中村哲さんは日本で医学を修め、アフガニスタンで医師として医療活動に従事した。しかし、アフガニスタンの人々の中で日本語を解する人も、日本人でパシュトー語やダリー語を話す人も極めて限られている。

DNAを調べると、その人の出自がある程度わかるのだそうだ。ミトコンドリアのDNAは母から子に遺伝する(父母ごちゃ混ぜにならない)という性質があるので、その性質を利用して分析すると遺伝経路がわかるらしい。それによると、日本人は日本列島の北から来たグループと南からのグループにざっくりと分けられる。北からであれ南からであれ、ホモ・サピエンスの一群はアフリカ大陸をあとにしてユーラシア大陸を東進してきたわけで、その中にはアフガニスタンの辺りからやって来た人々も含まれているはずだ。しかし、生理的には共通していても言語はまるで通じない。なぜだ?

褐色がネグロイド、青色がオーストラロイド、黄色がモンゴロイド、桃色がコーカソイド

出所:ウィキペディア(Wikipedia)https://ja.wikipedia.org/wiki/人の移動の歴史

「バベルの塔」の話があるが、いわゆる普遍的言語なるものがあるとすると、「外国語」というものが存在しないので、生活の実務上は大変好都合のように思える。しかし、それでは言語的発展が無いという。見たことも聞いたことない事物に遭遇したとき、「外国語」に象徴される異物の存在を前提としておかないと、それを表現する術がないというのである。言語の多様性は環境の多様性とも呼応している。場所により環境によって遭遇する自然環境は異なり、生活上の経験も当然に異なる。それぞれの土地、それぞれの暮らしに適した思考や意思疎通というものがあるはずだ。言葉は意志疎通の道具である以前に意志そのもの、思考そのものでもある。あまりガチガチにしっかりしすぎていては、環境の変化にも自分自身の変化にも対応できない。変化に対応できるということは、拡張性とか柔軟性があるということ。それを「いいかげん」とここでは呼んでいる。

本書は「1章 いいかげんなコトバ」で始まる。

意味と音とが恣意的な関係、つまりいい加減な関係で結ばれている私たちの言語は、初めて見るモノやコトを、どんな音で言ってもかまわない。多くの人の間でその名前が普及すれば、音と意味との結びつきができれば、もうそれでいい。従って、いくらでも新しい言葉を作ることができるし、新しい世界を作り出すことができる。それが人類を今のように発達させたのである。

私たちの言葉がいい加減であるおかげで、私たちの文明が存在できる。バベルの塔は、天にも届く高さであったという。しかし、いい加減な言語を使わない限り、緻密な計算を必要とする建造物をつくることは決してできない。

中学生になって初めて学校で英語を習った頃、外国の文物は素朴に憧憬の対象だった。何を言っているのかさっぱりわからないけれど、ビートルズを聴いて少しは大人になった気になった。当時、クィーンのボヘミアン・ラプソディが世界的にヒットしたが、売れ始めたのは本国イギリスではなく、なぜか日本からだった。キッスやベイシティ・ローラーズも日本で熱狂的に売れた。でも、日本で英語はそれほど通じない。

「今度のスティングの歌は泣かせる」とか「クラプトンはアンプラグドが一番よかった」などと言う日本人は多いのだが、しかし、英語の歌詞をちゃんと理解してそう言っているとは思えない。なんとなく、よさを感じているけれど、英語を聞きながら全部理解しているという人はめったにいない。しかし、そのよさはなんとなくわかってしまう。いったい私たちは何を聞いているのだろうか。

こういう疑問に答えるのが本書の目的ではない。一般誌の連載なので、サラッとしたエッセイだ。言語学者の関心事なので、本人にその気がなくとも、それ相応の知的経験と思考に裏付けられたネタが多い。言葉は「いい加減」でないとそれを使う側の知性が発達しない、と記されてそれでおしまいなのである。そうなると、読む側は疑問が次から次への湧く。「俺はいい加減な人間なのに、生まれてから人としてそれほど発達した様子がないのはなぜだ?」とか。題名が『ことばのことばっかし』なので、語る内容は言葉に限定されていて、そこから連想されることにまで責任は負わない、と言われてしまえばそれまでだ。

ところで、言葉の拡張性とも関係すると思うのだが

言葉の意味は、それを取り巻くコンテクストによって決定される。

言葉の意味は、それを発せられた周りのいろいろなものと切り離して、それ自体として単独に考えようとしても、理解できない。

しかし、現実は言葉、それも単純なもの、単純化されたものが独り歩きする傾向があるように思う。結局、人は安易に流れるものなのだろう。「わかりやすい」もの、単純明快なものに縋って、思うようにならない毎日をやり過ごそうとする。おそらくコンテクストだの背景だの面倒なことは無いことにして、今この瞬間の「自分」とか「自我」に好都合な言葉の表層に目を耳を奪われるのである。そして、都合の良いように薄っぺらなコンテクストを改めて拵えて、それに縋りつくのである。理解できないはずのことを理解したつもりになるのである。そうしないと自我が不安に押しつぶされてしまうから。不幸の元は思考の欠如とコンテクストの捏造にあるのだろう。ほんとうに安心して毎日を過ごそうと思うなら、厄介なコンテクストであってもしっかり直視して、愚直に一生懸命に思考するより他にどうしようもない。

人間が今ある言葉のようなものを発明してから、少なくとも3万年はさかのぼれるであろうと言われている。活字が発明されてから500年、録音機ができてから100年にすぎない。2万9500年くらいの間、つまり、言葉の歴史の殆どの間、人は肉声でやり取りをしていたのであり、そこで使われる言葉はオリジナルであり続けてきたともいえる。

せめて自分の言葉は「オリジナル」にこだわって生きていきたい。

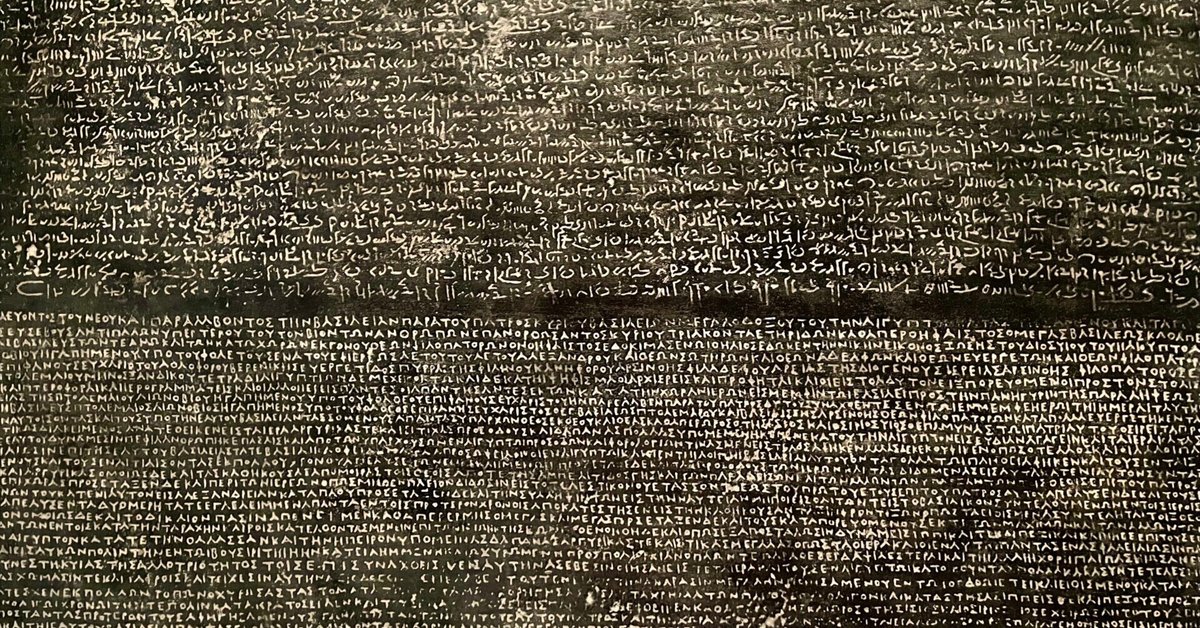

見出しの写真はロゼッタストーンのレプリカ。大阪千里にある国立民族学博物館の展示品。

いいなと思ったら応援しよう!