過食・代謝低下・痩せるまでの流れを完全解説【停滞する要因の全まとめ】

おつかれさまです!じーんです。

僕が学んできたダイエットの全てを完全に解説していきます。

これを読んでもらって実践していけばちゃんと痩せることが出来ます。

指導内容も網羅していくので、無駄な情報収集はやめてこれでダイエット情報を完結できるようにしますね!

このダイエット方法は再現性も高く、リバウンド率も圧倒的に低いです。

経験則で言うと9割以上の方が成功できます!

僕の数年間の知識をモリモリ出すので見てってください~

これで僕の仕事は減ること間違いなしです~!

では、だるい前置きはなしでさっそくいきます。

対象者

・痩せ切りたい全ダイエッター

・栄養指導をしたい人

実際に皆さんに提供しているダイエットの流れ

①問診

②食事チェック

③足りない栄養素の可視化

④体調不良の改善

⑤カロリーコントロール

⑥あとは継続

実際におこなっているのはこれだけです。

いたってシンプルですね。

カーボサイクルや糖質制限は入れません。

PFCを変えたり、カロリー収支を大幅に変えることもないです。

なーんのコツも裏ワザもないです笑

でも、必ずここにみんな戻ってきます。

糖質制限・カーボサイクル→ダイエット成功→リバウンド→いろんなダイエットへ冒険→ダイエット成功→リバウンド→加齢と共に通用しなくなる

そして、僕の推奨しているダイエットにたどり着きます~。

なので、失敗して戻ってくるのをいつも気ままに待っています!

でも、危険なことがあって

・摂食障害のリスク

・生活習慣病

・精神疾患

・女性の体のトラブル

・妊娠機能

などなど。

ん~大丈夫だろう!では済まされないものも多いですね。

少しでもこわっ!って感じたらこのダイエット法でやってみてください~

カロリー計算のやり方

原則、カロリー計算は必要ないです。

なぜなら、個々で差がありすぎるからですね。

メディカルズ本舗で計算すればOKです。

必要な項目をすべて入力して算出しましょう。

すると推定エネルギー量が出ます。

そちらを目安に摂取していけばOK。

太る原因を知っておきましょう

大枠はこの3つです。

血糖値ガバガバ、代謝の低下、過食

この3つが当てはまる人は確実に痩せません。

まずは改善してからですよ!ほんとに。

一個ずつ説明していきますね。

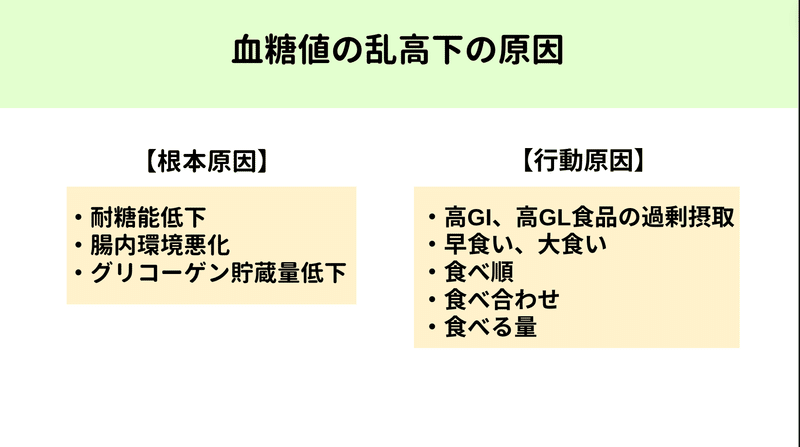

血糖値ガバガバ

血糖値ガバガバ=耐糖能の低下

ガバガバになっていく流れはコレ

糖質制限→糖質処理力の低下→耐糖能低下

主に感じる症状

眠気やのどの渇きなんかは顕著ですね。

血糖値の調整力が落ちるとこうなります。

まさにジェットコースターですね。

この状態は脂質をメインに体を回している状態です。

脂質メイン状態では、糖質が入ってきても酵素がブロックされます。

つまり、代謝が進まないので。糖の代謝が進まない=血糖値の上昇・HbA1c(ヘモグロビン)の上昇を引き起こします。

血糖値ぶち上げになります。

そして、血糖が上がるとインスリン(血糖値を下げるやつ)が出て、炭水化物を脂肪に変えてきます。太るということ。

この状態は糖尿病患者と同じような状態なので、危険か理解できるかと思います。

ガバガバを治す対処法

まずは原因を知る。

大体のパターンはこれですね~

糖質不足とビタミネ不足がほとんどです笑

で、改善策が細かいです。

前提として、個人差があるので個々のアプローチが必要です〇

基本はこのアプローチです!

ただ、他にも原因があって。さっくり紹介だけ。

・食間が空きすぎている

・腸内環境の悪さ

・筋肉量があまりにも少ない

・カロリー不足

・脂質代謝になっている

血糖値の改善をするにはこれ!

この3つを底上げして、代謝を戻しつつ耐糖能の低下を改善させる必要が合る。

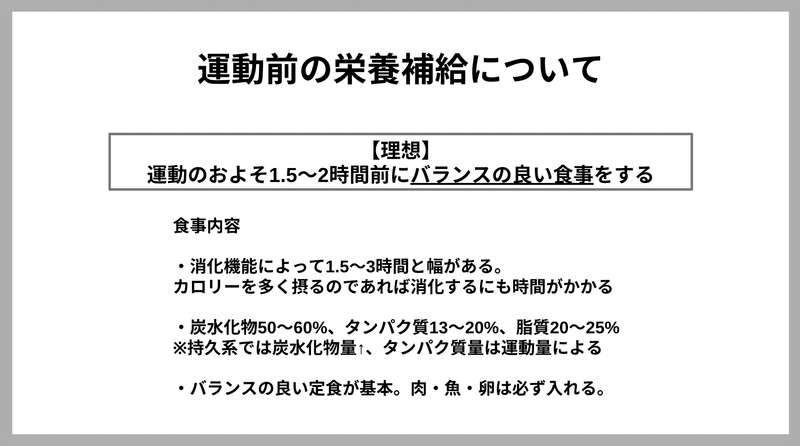

ただ、食べるだけではなく、何を食べるか?どう食べるか?を考える。

簡単に見えて難しいでしょ?笑

出来るだけわかりやすく伝えるので付いてきてくださいませ。

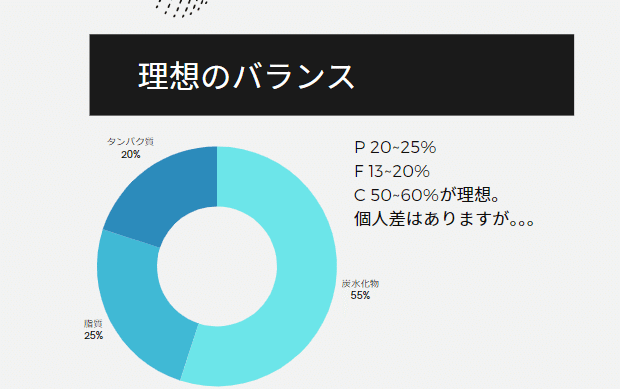

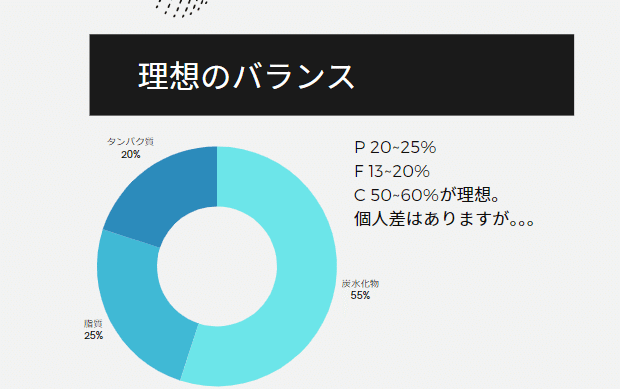

そして、最終的にはこのバランスにしましょう。

ただ、注意点としていきなり上げるのはNGですからね。

例:P20F40C40→P20F20C60とか。

これをやると血糖値のジェットコースターを引き起こして、ものすごく体に負担をかけますからやめてください。

徐々に整えるとよい

糖質が少ない生活が長ければ長い程、糖質を処理するスキルレベルは下がります。筋肉もトレーニングしないと落ちるのと同じ。また鍛えなおさないとってこと。

こういう風に増やしてほしい。

例えば、1日の白米の量が100g×3食で300gだとしましょう。この場合の糖質量は37g×3で、糖質は111gです。

ここからいきなり、1食200gに増やしたりするとやべーです。

増やすとしたら、10~20gづつが安全かも。一人でやるなら。

指導受けてる場合は短期でうまく調整したりしますね~。

乗り越えるべき壁がある

そして、増やす際の注意点を。

イメージはこうです。

体内:糖質→グリコーゲンとして貯金。

グリコーゲンは水と仲良しでくっついてる。

糖質制限はすぐに体重が落ちますよね。これはグリコーゲンが抜けてるだけです。

要するに、逆糖質制限状態が起きます。体重が増えます。

でも、これを乗り越えない=一生やせないです。増やすならやり切ると覚悟決めましょう~

その先は食べながら痩せることが出来るし、リバウンドもないので安心してくださいね。

代謝低下の回復策

まずはコレを見て。

体はエネルギー依存です。ガソリンがないと動かないです。ガソリン=食事です。

特に「糖質」が重要視されていて、この子がいないと脳みそがおバカになったり、脂肪燃焼のパワーが著しく低下します。

つまり、慢性的な糖質不足は代謝低下に繋がるよ!ってことです。

その他にも脂質、タンパク質の過剰摂取も関係しています。

体重×2gのタンパク質なんて基本いらないですからね~

代謝低下の合図

そして、代謝低下の合図はこれ。

腸内環境が悪化すると代謝は下がります。

こういう大事なホルモンが出なくなったりするから。

話題のGLP-1もいらっしゃいますね。

短鎖脂肪酸もそうですけど、ちゃんと体が機能していれば外部摂取なんていらないです。

ちゃんと自分で作れるようにして痩せましょうね。

代謝スコアであなたの現状をチェック

これやってみて、70点以下であればキレイに痩せれる状態ではないです。

理想は80点越えれること。

つまり、80点以下の人はダイエットどころではなく、体の機能を整えるのが先だよってことです。

具体的な代謝の回復方法

以下の表を見て課題を解決しましょう。

左側の症状にいくつも当てはまる場合は、全てを多角的にアプローチします。その場合はちょっと一人だときついかも。

1~2個であれば、回復や独学でも十分できると思います!

各症状の対策はコレ

こんな感じです。各症状に合わせて対処していきます。

対策と原因が記載してあるので、1つ1つ紐解いて対処しましょう。

ムリ!って人は2~3か月指導受けて丸投げしてください笑

1つ1つ解決していくとじっくりと代謝が上がってきます。

代謝スコアが80点を超えてきたら、本来の機能に戻ったイメージです。

体重の推移としてはこの流れ。

例:スコア50点の女性 60kg

1カ月目60→62~3kg スコア60点

2か月目62→65kg スコア65点

3か月目65kg→66kg スコア70点

4カ月目66kg スコア80点

5~8カ月目64~66kg スコア85点

9か月目63kg スコア90点

現実を突きつけていますが、スコアが低い人はこの位余裕でかかりますからね~。だからこそ、早いうちから整えた方がいいとお伝えしています。

スコア70点付近で、カロリー制限を入れればバッチリ痩せますが、それじゃ同じことの繰り返しなので。

自分で負担をかけた体なので、自分で耐えて戻す必要があります。厳しいけどそれが現実なのです。

ただ、乗り越えた後で後悔してる人は見たことないです。

みんな食べるの楽しんでて幸せそうですよ。

がんばりましょうね。

大問題の過食

営業とかではなくて、過食が酷い人はホントに指導受けてもらいたいところ。。。食への恐怖心が強すぎて8割の人は続かないんですよね~。

相談だけでもいいので来てください。普通に摂食障害は死の病でもあるので。人を助けるためにこの仕事を選んでいるので、手助けできたらと思います。

前提として、ソロで過食改善は難しいですがお伝えしますね!

大枠はこの3つですね。

ホルモンバランスの乱れや腸内環境の悪さなど。

血糖値も関係していますね。

詳しい解説はこっちでも見てください~

前にXで無料プレゼントしてたやつ。ちゃんと解説してるんで!

相談したい方は気軽にLINEくださいね。

過食の傾向にある理由はコレ

また、わけのわからない単語ばかりですが笑

ストレスは一旦おいておきます。

腸内環境が悪いと食欲の安定感を出すホルモンが出にくくなります。

そして、同時に代謝低下にもつながる。

更に腸内環境悪化=食事のバランスの悪い状態なので、血糖値もガバガバです。血糖値がバクアガリするとお腹いっぱいにならず無敵モードになります。バクサガリすると、精神的に不安定になり食べたくなります。

そして、インスリンもドバっと出るので、めちゃくちゃ体脂肪になるわけです。

どれくらい危険な状態か分かりましたか??

本当に危険なので、ダイエットから一旦離れて下さいね。下手したら死んじゃいますからね。。。

過食改善方法は過去の自分の動画に任せたのでいったん終わります。

では、次にメカニズム的な説明もしていきます。

ここからはつまんないけど痩せるためにはすんごい大切なポイントなので、サクッと読んでみて下さい~。

脂質の過剰摂取が太る理由

外食やお弁当食で気を付けないと一瞬で脂質がぶち越えます。

牛丼はほとんどが脂質ですからね~。タンパク質どこいった。。。

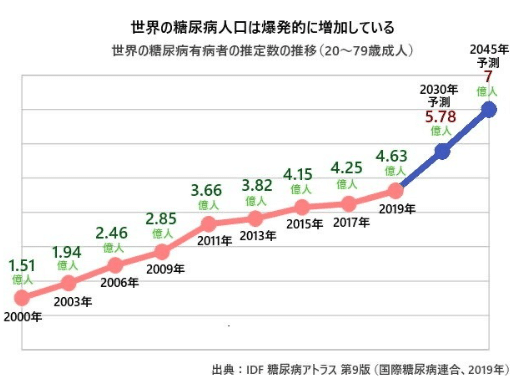

実は年々、糖尿病患者が増えています。

でも、糖質の摂取量は減っている。おかしいですよね?

50〜100年ほど前は摂取カロリーの8割を炭水化物で摂取していました。

麦や米を主食にしていたから。

これが炭水化物が太る原因ではない理由です。

昭和55年

炭水化物C:61.5%

タンパク質P:13.0%

脂質F:25.5%

この割合で摂取していました。

糖尿病患者もメキメキ増えてる…

これだけ見ても糖質=糖尿病ではないこと分かりますよね!

それと同時に肥満の理由も糖質では、考えにくいですね。

「代謝」について改めて知る

まず代謝について簡単に解説します。ここはざっくりでOKです。

知らないのと知っているのでは、ダイエットで迷ったときに差が出ますからね~

抑えておくべきポイント

つまり、こういうこと!

・「代謝」は身体の化学反応の全体的な流れ!

・エネルギーを作る、身体機能の維持に必要

・ミトコンドリアはエネルギー産生の場

・身体の動きや脳の働きに必要なエネルギーを供給している

・代謝によって、身体の合成、解毒、消化吸収、電解質の恒常性維持など様々な重要な機能が行われている!

代謝低下はカラダにとって最悪な状況

「代謝低下」→「エネルギーを作る機能が減少」している状態

シンプルに燃費が良くなっている「低燃費状態」です。

現代の疾患や、痩せない理由の8割くらいは「代謝低下」から来ていますね。食べすぎではなくアンバランスで、代謝低下は起きることも分かっていますから。

太っている=代謝が低下している

※アスリート等は除く

こう考えて貰えるとシンプルかと思います。

脂質の食べすぎで代謝が落ちる理由

一応、人間は三大栄養素全てをエネルギーとして使えます。

ただ、糖質メインの方で肥満の人は少ない。逆に脂質メインの方は肥満の人が多い。食べてないのにね。

エネルギーを効率的に作るには?

炭水化物(糖質)をメインにする必要があります。

ガソリンを上手く作り体を動かしていくには、糖質が最適解と分かっています。

そして、脂質を過剰に摂取すると?

こうなるわけですね。

臓器への負担や血糖値ガバガバでより、体調不良が加速していきます。

デメリットが積み重なり、結果的にエネルギー産生量が減って代謝が落ちるわけです。

エネルギー産生低下=代謝低下すると?

消費カロリーが少なくなる。

そして、摂取カロリー>消費カロリーとなり太る。

食べてないのに太る・痩せないがここに詰まってます。

脂質を多く摂取したグループ

・代謝が低下し→消費カロリーが減少

・脂肪蓄積に回ってしまっている

炭水化物を多く摂取したグループ

・代謝が上がり、熱への変換も多くなっている

・脂肪の蓄積が少ない

糖質はグリコーゲンとして貯金できるけど、脂質は体脂肪として貯金しちゃうということ。つまり、太りやすい!ってことです。

ここまで見ると、糖質=悪が払拭できるのではないでしょうか??

耐糖能低下を深ぼる

Xを見ている方も「耐糖能っていつも言ってるけど正直よくわかってない。。。」って方がほとんどですよね。

では、このメカニズムをざっくりと説明していきましょう。

かなり難しいので、飛ばしてもいいです。ただ、ダイエットに躓いたら理解を深めるためにちゃんと読んでください。

脂質の摂取量が多くなると脂肪からメインエネルギーを作ります。なので、エネルギー産生量が減ってしまうと先ほど説明しました。

脂質メインのデメリットはコチラでしたよね。

・瞬発的な運動のパフォーマンス低下

・疲れやすさ、つりやすさ

・肝臓、腎臓への負担

・脳機能の低下(集中⼒低下、意欲低下、眠気など)

・活性酸素の発⽣量の増加

・耐糖能低下(糖質の処理能⼒低下)

・PUFAの影響

・エネルギー産⽣量低下(代謝低下)

そして、耐糖能低下のデメリットがかなり大きい。

脂肪ばかり燃やしてエネルギーを作ると糖質の代謝がブロックされます。

ザックリと知っておくべき「ランドルサイクル」

これが「ランドルサイクル」と言われるもの。

人はエネルギーを作り出すときに、栄養素を細胞内のミトコンドリアまで運ぶ必要があります。この図はその一つの細胞になります。これが無数にあります。

脂質をエネルギーにしすぎると、糖質をエネルギーにできなくなる。

詳しいメカニズムは省略します。

脂質代謝メインだと、クエン酸が増えます。すると「マロニルCoA」も増えます。こいつが「CPT1」もブロックしてしまうので、結果的に脂質代謝なのに脂質を代謝しきれない現象が起きます。

つまり、自らの代謝経路で循環が悪くなり、段々と機能が落ちていく流れになる。

これが代謝低下に繋がります。

糖尿病の方も同じ状況で、炭水化物を摂った時に、血糖値が急激に上がります。でも、脂質代謝メインで糖質を処理できなくなり、常に高血糖状態。すると、血管に負担がかかり動脈硬化になるなど。

痩せる→リバウンド

その後、食べてないのに太っていく理由もこれですね。

低血糖・高血糖は過食にもつながる

糖質オフや脂質を食べすぎていると、過食を引き起こしやすくなります。

実はあまり食べていない人でも、糖質オフ&おかずで必然的に脂質過剰になるパターンを多く見ています。

脂質過剰の食生活でランドルサイクルにより糖を代謝する能力(耐糖能)が低下する

・炭水化物を食べても代謝できずに血糖値をあげてしまう

・インスリンが大量に出て血糖を下げようとする

・炭水化物が脂肪へ変換、そして過剰なインスリンは低血糖状態を引き起こす

・空腹感が強くなり食欲が増す

脂質を取りすぎている人は、この現象が頻繁に起こっています。

つまり、チートデイ!カーボサイクル!なんて意味がないことが分かりますよね。

どのような食事の考え方をしていけばいい?

まずは皆さんの糖質=太るのマインドを変えないといけませんね。

そのためには脂質が太りやすいメカニズムを抑える必要があります。

また、難しくてつまんないけどちゃんと読んでくださいね!!

脂質は脂肪に超なりやすい!

基本的に余った「糖=炭水化物」や「脂肪=脂質」は脂肪細胞へストックされます。ただ、脂肪酸の方が圧倒的に蓄積されやすいです。

脂肪になるまでの道のりが「脂肪酸(脂質)」の方が近いです。

つまり、太る為には脂質が最適解!

逆に炭水化物は中性脂肪に変えるまでの道のりが遠く、結構大変です~。

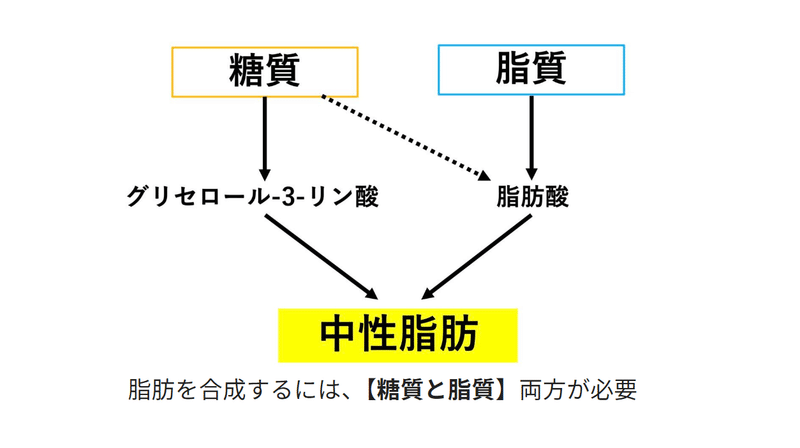

脂肪になるまでの代謝経路を見てみる

脂肪(中性脂肪)になるには

「グリセロール-3-リン酸」と「脂肪酸」が必要です。

この代謝経路を見てみましょう!

この経路見てもらえば分かりますが、、、

「炭水化物=糖」→「大量の脂肪を産生」するの無理すぎないですか?笑

糖から脂肪を作った場合は「飽和脂肪酸」という酸化されにくい油が作られます。※そこから一価不飽和脂肪酸になる。

・糖質を脂肪にするには時間がかかり代謝が複雑。

・酵素がブロックされるので大量に作るのは困難。

メカニズムを知り、糖質は太らないと学ぶ。

これがダイエットを成功させるヒケツ。

無知のままではダイエットは成功しません。

自分の体を変えるのであれば、自分の体の理解は最低限しておくべきです!

そして、脂肪は糖から作られる「グリセロール-3-リン酸」とくっつき脂肪となる。

中性脂肪を作るためには糖からできる「グリセロール-3-リン酸」が必要。

簡単に言えばどちらかの栄養素がなければ、脂肪合成はされにくいのが分かると思います。

脂肪+糖質=体脂肪合成の構図なので。

脂質が太る根拠はコレ!

太る原因が「脂質」である根拠です。

炭水化物から脂肪を作ると「飽和脂肪酸と一価不飽和脂肪酸」という酸化しにくい油になります。

これを前提しましょう。

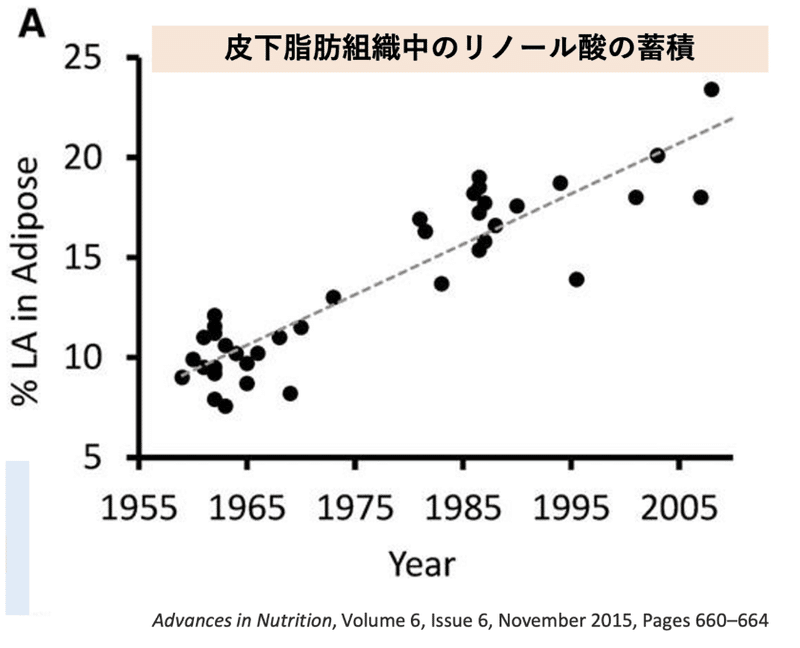

オメガ6などの食べる量の推移を見ていくと?

右肩上がりで脂質過剰になっている↓

こう見ると、脂質の摂取量がどんどん増えていっているのが分かりますよね。

ちなみに、炭水化物からが脂肪になる場合は必ず「飽和脂肪酸・一価不飽和脂肪酸」となります。

上の図を見ると「リノール酸:オメガ6」の脂肪が増えています。

つまり、脂肪の摂取が多いということになります。

年々、肥満率であったり、糖尿病患者が増えているのは何が原因か明確化と思います。

炭水化物から作られている脂肪✕

食べた脂質が脂肪になり蓄積されている◎

痩せるために最強のPFCバランスはコレ!

「炭水化物6:タンパク質1.5:脂質2.5」※個人差あり

外食やコンビニ食は比率が「炭水化物4:タンパク質2:脂質4」くらいになっているものがとても多い。

成分表を把握し、どこが改善できるのか?をしっかり考察していかな行ければ、綺麗には痩せませんよ~。

痩せるための準備で出来ること

脂質の摂取量を減らすこと

脂質過剰の人は炭水化物を増やすよりも先に、脂質を減らすが優先。

毎日揚げ物三昧は割と危険です。

「週1~2回」に抑えておきましょう。

1度に食べる量にもよります。一口だけとかの場合は大丈夫です。

そして揚げ物や炒め物をする場合は、酸化しにくい油を使いましょう。

基本的には飽和脂肪酸や一価不飽和脂肪酸の油をチョイスしてください。

炭水化物をコツコツ貯金

ここがみんな大っ嫌いなところ!

メンタルぶち壊れる部分であり、最大の難関ポイントです!

でも、これを乗り越えない=痩せないですからね。

簡単な手順はこれです。

・無計画で増やさない

・現状の消化力、症状(血糖値)、腸内環境を把握

・ちびちび増やす

炭水化物を増やすのは慎重にならなければいけません。

適当に増やすと逆効果になる可能性もあります。

痩せられていない=血糖値が上がりやすい状態

・GI値

・食べ方

・食べ順

・食材

なども考慮が必要になります。

玄米が正解の人もいれば、白米がいい人もいる。

ここでは解説しきれないので、それが分からない人は聞きに来ましょう。

独学であれば、1週間に糖質10~20gが安全圏ですね。

ホントにちまちまです笑

高血糖症状・低血糖症状の違いを知る

この症状をベースに「炭水化物=糖」が代謝されているかを把握する

炭水化物を食べた後の反応を見ると大体わかります。

食後の眠気が頻繁に起きてるのっていい状態じゃないですからね?笑

高血糖と低血糖の症状は違いがあります。

特に低血糖の症状の方が自覚症状としてあることが多いです。

・食後30〜60分ほどで高血糖

・60〜180分程で低血糖になる場合が多いです。

少しずつ炭水化物を増やしていき、高血糖・低血糖症状を確認しながら進めましょう。症状がみられるのであれば、炭水化物を調整(抑える・食材を変える)が必要です。

耐糖能低下を突破するアイテム

脂質代謝→糖代謝へ切り替えるのに最適なものは果物。

「果糖=フルクトース」

フルクトースは「果物」や「砂糖」「はちみつ」に含まれています。

果物は太りやすいイメージを持っている方が多いと思います。

が、太らないし綺麗になれる最強の食材です!!

果物に含まれている果糖は、抗肥満効果がいくつかの研究もあるので。

ちなみに、果糖ブドウ糖液糖は食物繊維やビタミンなどが無くなっているので、同じくくりにしないでください!

フルクトースが耐糖能改善に良い理由

ランドルサイクルは脂質をメインに代謝=糖の代謝がブロックです。

ここで果物が大活躍するわけです。

フルクトースはブロックされている酵素より先に入って代謝されるので、糖の代謝を復活させてくれる効果があります。割り込んでくれます。

見てもらうとHKやPFK1の先に割り込んでやがるので、優先的に糖代謝に切り替えてくれるわけですね~。

これはこの業界で勉強するまでマジで知らなかったことです笑

果物のポイントはコレ!

・果物であれば何を食べてもOK

・なるべく旬な果物を食べましょう

・食べるなら食前がオススメ

・食前に食べることで、消化酵素の役割で消化がスムーズ

・フルクトースによって糖が代謝されやすくなる

まぁ便利に美味しく食べてくださいませ!

甲状腺機能を忘れると痩せない可能性がある

すみません。ここも正直かなり難しいです。

ただ、知っておくべき項目なので、お伝えしておきますね。

実は代謝をコントロールしているのが甲状腺ホルモンです。

停滞をしない、させないためにはしっかり押さえておきましょう。

代謝を上げるために甲状腺ホルモンが重要な理由は??

「エネルギー産生に必要不可欠だから」

エネルギー生産工場のミトコンドリア(緑の枠のとこ)では甲状腺ホルモンの活性型T3が必要です。

このようにいろんなT〇さんがいるのです。

ポイントはT3にちゃんとできているかです!

甲状腺ホルモンの合成

T3「活性化型」とT4「非活性化型」があります。

甲状腺ホルモンは「活性化」にすることで体で作用します。

先ほど伝えた、T3にできないと痩せるための細胞が動かないですからね。

甲状腺ホルモンは4種類あります。

「T4」「T3」「rT3」「T2」です。

そして、肝臓・腎臓に負担がかかっている状態だと、甲状腺ホルモンの不活性型から活性型のT3に変えることができません。

肝臓・腎臓に負担をかけるとは??

高タンパク食→「アンモニア」が発生。

解毒するのには肝臓を使う必要があります。

高脂肪食→「活性酸素」発生。

これを還元するためにも肝臓に負担がかかります。

「糖質制限」や「ケトジェニック」では「肝臓・腎臓」にかなり負担をかけることになります。

さらに、脂質過剰(PUFAは後で)が身体に入ると大変なことに。

「糖の代謝をブロック」→「脂質代謝」に一気に傾ける。

エネルギーを作る力がガッツリ下がるということにも。

気を付けるべきポイントはコレ

・植物油、オメガ3などの亜麻仁油などを控える

・油を使う場合はなるべく酸化しない油を使う

・食品添加物・農薬・遺伝子組み換え作物などをなるべく控える

・多量のアルコールを控えること

・糖質制限、ケトジェニック食、高タンパク食などをしない

・リーキーガット症候群、SIBOを改善させる

これらの対策が必要になってきます。

T3(活性型)に変換するには?

「肝臓」と「腎臓」が重要になってきます。

慢性的に披露させていると、甲状腺ホルモンを活性型にしにくい。

先ほど伝えた、肝臓・腎臓を労わることで、活性化しやすくなるということ。

この辺りを気を付けてみましょう!

・有害物質を多く摂取する

・アルコールをたくさん摂取する

・脂質過剰の食事

・精製糖質ばかり食べてしまう食事

特に糖質制限してる方は「隠れ脂質過剰」になりやすい。糖質不足も糖新生によって、肝臓、腎臓に負担をかけます。

この生活スタイルは臓器に負担をかけ、まぁ痩せないです。これは甲状腺ホルモンを活性型にしにくい&作れない事にも繋がるので危険です。

解決しないといつまでも痩せないわけです。

実はコルチゾールも関係している!

副腎ホルモンと呼ばれるものです。

「コルチゾール」と「アルドステロン」が分泌されます。

そして、

コルチゾールを過度に分泌してる人が多い。

コルチゾールの過剰分泌はどうなる?

・ストレス

・慢性炎症

・低血糖

など。外的ストレス以外は食事からの介入できます。

特に低血糖が食事に関係ありますね。

カロリー制限、糖質制限をしている人は慢性的に低血糖を起こしています。

この状態だと常にコルチゾールが頑張っている状態です。今すぐにできることは血糖値に対する対処です。

すぐできる対処法

・ベジファースト

・よく噛む

・一度に食べすぎない

・果物を活用する

長期的にやりたい対処法

・糖代謝を高める

・甲状腺機能を戻す

・腸内環境を整える

・PFCを整える

その他にできること

原因、対処療法、根本改善の3つの軸で的確にアプローチしていきましょう!

PUFAについて

PUFA脂質とは何ですか?

多価不飽和脂肪酸(たかふほうわしぼうさん、英語:polyunsaturated fatty acid, PUFA)とは、不飽和結合を2つ以上持つ不飽和脂肪酸のことである。 高度不飽和脂肪酸(こうど)、多不飽和脂肪酸、ポリエン脂肪酸ともいう。 ω-9脂肪酸の一部とω-6脂肪酸とω-3脂肪酸、共役リノール酸が含まれる。

・オメガ6 植物油脂全般(ごま油、菜種油、キャノーラ油、ひまわり油、こめ油、綿実油、コーン油、大豆油など)

・オメガ3 亜麻仁油、えごま油、魚油

オメガ3.6を摂り過ぎると甲状腺ホルモン産生にも影響を与え、代謝低下の原因に繋がります。甲状腺機能が低下している方は身体にPUFAが蓄積されている研究もありますね。

興味ある人は色々見てみると面白いですよ。

ラットの研究です。T3と多価不飽和脂肪酸(PUFA)がラットの肝臓の脂質過酸化に及ぼす影響を検討しました。PUFAを与えた動物および6-PTU+PUFA+T3処理群では、過酸化産物が増加するとのこと。

とにかく、甲状腺機能を下げないためには酸化しにくい油を使いましょう!

ココナッツオイル、バター、ラード、ヘット、オリーブオイルなどは脂肪酸組成から「酸化しにくい油」。

使い過ぎはNGですよ。あくまでもバランスを守るのが優先。

LowT3症候群について

血液検査で甲状腺機能に問題がない人でも、このLowT3症候群に当てはまっている人がいますね。

・T4は不活性型

・T3は活性型

とお伝えしました。

痩せるためにはT4→T3に変える必要があります。

しかし、2つの原因があると変換できなくなり、代謝低下する可能性があります。

先ほど伝えた、肝臓の機能の低下ですね。

おさらいにはなりますが、肝機能を元気にするにはこれらの原因を取り除くことです。

この二つをしっかりと解消しましょう!

・カロリー不足

・肝臓への負担

カロリー不足だと「T3」のレベル減少の報告があるようです。

それはカラダのエネルギーを節約する反応と考えられています。

消費カロリーが高い&摂取カロリーが低い

→生命活動に危険な状態

省エネに切り替えないと死にますからね。生存戦略的なものです。

肝臓の負担の改善策

・⾼脂肪⾷

・⾼タンパク⾷

・アルコール

・添加物などの化学物質の⼀部(グルタミン酸ナトリウム、⼈⼯⽢味料など)

・腸内細菌叢のバランス悪化

・サプリメントの過剰使用

ダイエッターさんに当てはまりやすいのは、高たんぱく食、サプリメントではないでしょうか?

特に高たんぱく食は肝臓への負担をかなりかけます。

ただでされ、カロリー制限による糖新生で負担をかけているのに追加で高たんぱく食はダメージが大きい。

手っ取り早くできる対策は「高タンパクをやめる」ことです

エビデンスで見ても、体重×1.6gまでが効率よいと結論付けられています

特に高BMIの人を対象としている研究はあまりないです。

それを参考にして摂取すると摂りすぎになりますからね~

もちろん、個人の消化能力によっても変わりますのでそこは見極めていきましょう!

腸内環境の見極めポイント

・下痢、便秘がない

・便通が良い

・腹部膨満感がない

見るべきポイントを増やしすぎてもキリがないので、簡単にお伝えするとこんな感じですね。

綺麗に便が出てりゃまぁOKです。

コルチゾールと甲状腺ホルモンの関係を詳しく

先ほども伝えましたが、コルチゾールは炎症から身を守ってくれる物質です。しかし、ストレス社会ではコルチゾールの過剰分泌が問題となっています。

「コルチゾール過剰分泌」→「甲状腺ホルモン抑制」にもつながる

肥満の方はコルチゾール濃度が高いことがわかっています。

コルチゾール過多→甲状腺ホルモン抑制→代謝が低下→痩せにくい

これがダイエット→リバウンドの悪循環にも。

コルチゾールを上げる原因とは?

・甲状腺機能低下

・慢性炎症

・慢性ストレス

・低血糖

・糖新生

甲状腺機能低下ですが原因はPUFAや高タンパク食・高脂質食、有害物質過多、アルコールなど。

低血糖とは血糖値が低い状態です。

高脂肪食や高タンパク食の食事をして「耐糖能が低下」している状態で、炭水化物を食べると血糖値が急激に上がります。そして「インスリン」が大量に分泌され「低血糖」を起こします。

低血糖状態を改善するためにも身体は「コルチゾール」や「アドレナリン」を分泌してタンパク質・脂肪分解して、糖新生により糖を作り出そうとします。

臓器の負担や代謝低下、過食にも関係していますからね~。

よくわからない人は耐糖能の部分を読み返しましょう!

慢性炎症

慢性炎症とは常に身体で炎症症状が見られている状態を指します。

・アレルギー

・糖尿病

・リーキーガット症候群

・自己免疫疾患

・脂肪肝

この場合はコルチゾールが高くなっていて代謝が低下していることがほとんど。

解決するには慢性炎症を抑えることが必要になってきます。

原因は様々ですが、慢性炎症には腸内環境が大きく影響していることが多いです。

慢性的にストレスがある方もコルチゾール過多になっていることが多いです。物理的ストレス、肉体的ストレス、化学的ストレス、心理的ストレス、精神的ストレスなど色々。

代謝を正常にするためにはコルチゾール過剰にならないようにすることが重要です。よく相談で聞くことが多いのが「運動を適度にしているし、食事も気にしているのになかなか痩せない」

このパターンは慢性炎症や慢性的なストレスが邪魔をしている可能性があります。ストレス源・慢性炎症を起こしている根本的原因を見つけて対処することが必要となります。

植物エストロゲン

そして野菜に入っているイソフラボンやポリフェノールにより甲状腺機能を低下させてしまっている方もいます。

ヒトにとってエストロゲン様作用があるためです。

エストロゲンは代謝を低下させます。

特に「生」野菜で強く作用します。

しかし、加熱調理によって影響を軽減することができます。

イソフラボンやポリフェノールは身体に良いと思っている方も多いですし、実際の栄養指導でも進めることがあります。

ただ、健康効果もありますが、デメリットもあることを忘れてはいけません。摂りすぎや摂り方によってはデメリットになりえます。

SNSやメディアでは「健康効果があるので摂取しよう!」とよく見かけますが、効果の一部分だけを切り取ってフォーカスするのはよくないです。

もちろん大豆や野菜は健康によい影響を与えます。

基本は毎日摂取すべき栄養素です。

ただ、食べすぎによって甲状腺機能を低下させすぎてしまうことがあるので注意。

お野菜だけ食べる方や、お肉やお魚を食べない方は気をつけるべきポイントですね。

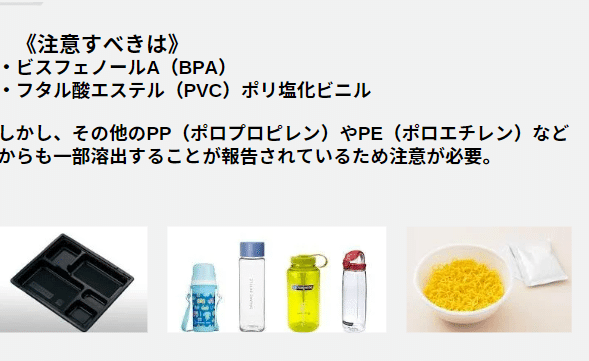

環境ホルモンからの影響

あまり気にしすぎても疲れる部分なので、頭の片隅に入れておく程度で〇

フッ素化合物のパーフルオロアルキル化合物(PFAS)

水と油をはじくことから、焦げつき防止のフライパンなどに使われています。

発がん性、ホルモン機能の影響、免疫機能の低下、胎児・小児への影響、高コレステロール、肥満や2型糖尿病の研究もあります。※1

こだわるのであれば、フッ素加工しているものを使わない方が良いとのこと。ステンレスやホーロー、鉄鍋など負担がかからないものにする必要があります。

環境ホルモン(内分泌撹乱物質/エストロゲン作用)

プラスチック製品由来の製品から環境ホルモンが溶け出て人間にとってエストロゲン作用することがわかっています。

「BPA、ビスフェノールA」が特に問題になっています。

最近では「BPAフリー」の製品が主流となり、あまり見かけなくなりました。ここは気にしすぎていても、観測不可能な部分なので「ふーんそうなんだ~」くらいの認識で大丈夫です!

基本はこの3軸を整える

甲状腺機能をしっかりと取り戻すには対処法を個別にアプローチすることが必要です🙆♀️

太らないために食べ方をマスターする!

血糖値を上げてしまう根本原因は「耐糖能低下」が中心です!

これを改善するには??

・脂質の摂取量を減らす

・徐々に炭水化物の摂取量を増やす

・運動や睡眠も重要(後述します)

この流れでしたよね!

まずはなるべく血糖値を上げない様にする必要があります。

どのような行動や食材がが血糖値を上げやすいのか、上げにくいのかを解説します。

GI値の高さと低さを知る

血糖値の上がりやすさは、「GI値」で表すことができます。

耐糖能が正常な方でも、GI値が高いものを一度にたくさん食べたら上がります。

量・食べ合わせ・食べ方・食べ順を使って血糖値を上げにくくする工夫をしていきましょう。

血糖値が上がりやすいのは、パンや白米などのデンプン質です。

肉などのタンパク質や果物などは血糖値が上がりにくいです。

米や小麦製品の単品喰いは、デンプン質を大量に摂取することになるため、血糖値が上がりやすいため注意が必要です。

栄養成分表をみてもらえるとわかりますが

ビタミン・ミネラル、食物繊維が少ないものは総じて血糖値を上げやすい。

・米・小麦製品の単品は控える

・スープや味噌汁、卵焼きや肉・魚と一緒に食べる

・先にスープやサラダ、肉・魚を食べる

・工夫次第で血糖値の上昇を抑える事ができる

意外と忘れがちな「早食い・大食い」は注意です。

→血糖値を急激に上昇させる可能性があるのでやめましょう。

基本的な考え方として、炭水化物は食物繊維・ミネラル・ビタミンが豊富なものをチョイス。「玄米」「もち麦」「押し麦」「オートミール」「全粒粉パン」「イモ系」「果物」などに変えることも一つの方法です。

体調に合わせて選択することを推奨します。消化不良を起こしている場合は、精製糖質が有効的ですからね。

食べ順も重要

順番を変えるだけで血糖値の上昇をかなり抑えることが可能です〇

基本はベジ&フルーツファーストです。

無ければ、タンパク質を先に食べましょう。単品食いは原則NGです。

食物繊維不足だと血糖値の上昇が引き起こされる

血糖値を上げてしまう原因は「脂質の過剰摂取からの耐糖能低下」がでしたよね。

実はそれ以外にもう一つ大きな要因があります。「食物繊維不足」です。

脂質過剰→食物繊維不足に陥りやすいです。

脂質の摂取量が多くなると必然的に炭水化物と食物繊維量が減ります。食物繊維は穀物に多く含まれるからです。

なぜ食物繊維が血糖値の上昇に関わっているのか?

以前は血糖値の上昇は血糖値を下げるホルモン「インスリン」がうまく働いていないからだと考えられていました。

しかし「インスリン」が枯渇していることが原因ではなく、血糖値を上げるホルモン「グルカゴン」が過剰に分泌されていることによって血糖値を上がっているのではないか??とも言われています。

食物繊維を多く含んだものを食べることで、消化管ホルモンの「GLP-1」の分泌が増加します。これは食欲抑制ホルモンのことですね。

「GLP-1」が「グルカゴン」を抑制するために働くことがわかってきています。そして満腹中枢を刺激して食欲をコントロールする働きをしてくれます。太

現代人は圧倒的に食物繊維の摂取が少なくなっています

食物繊維が減ったのは「精製された炭水化物」「脂質過剰」「異性化糖」などが原因と考えられますね。

これらの影響で「GLP-1分泌低下」→「グルカゴン過剰」を引き起こしている。血糖値の調整が上手くできなくなったり、腸内環境が荒れてしまったり。

食物繊維が多いものはGI値が低い食材が多いです。食物繊維が多く入ったものを食べるようにすると血糖値のコントロールがしやすくなりますね。

大原則はカロリー収支

ここまでの前提を踏まえたうえで、「摂取カロリー→消費カロリー」は太るということをお伝えします。

そして、基準値よりも明らかに食べていない場合は「耐糖能」「腸内環境」「貧血」などの原因があるということ。

どのバランスにしてもオーバーカロリーは太る

ですが「炭水化物」をメインに食べて「脂質」を抑えた方が、圧倒的に脂肪に蓄積に回る量は少なくなりますね。

「炭水化物メイン」→「代謝向上」→「熱産生も上がる」→「消費カロリーが多くなる」

脂質より燃費力を上げてくれる栄養素です。

消費カロリー→摂取カロリーになる人の特徴はコレ

「耐糖能が低下」→「高血糖」→「低血糖」→「食欲増加」となります。

・脂質を過剰に食べている

・食物繊維が少ない人

・白米や小麦などの血糖値を上げやすいもの単体で食べる人

・睡眠時間が短い人

この特徴に当てはまる人は「耐糖能低下」→「過食」に繋がりやすいです。

太るのは「耐糖能=糖を代謝する能力」が関係しています。本来ベストな体の機能があれば高BMIにはならないはず。そして、この耐糖能の能力を下げずに整えていくのがリバウンドしないダイエットということが伝わりましたかね。

スポーツ・トレーニングをしている人は糖質の代謝力が高いです。消費したグリコーゲン(糖質)を補充するために、炭水化物を筋肉に溜め込まれます。血中の糖が余らないので、血糖値の急激な上昇を防いでくれます。

マッチョは血糖値の調整が上手いってこと。

運動しない、筋肉も少ない状態で炭水化物を大量に摂ると糖が余ります。これが高血糖状態になる。この次に低血糖。つまり、過食が起きやすい状態。いきなりドカッと糖質を摂ることはキケンです。少しづつにしてくださいね。

ベストな食べる時間・頻度は?

「食べる頻度、食べる時間」「寝る前にご飯食べる」

この行動は太ると聞いたことあると思います。

食べた後すぐに寝ると食べたものが「消化・吸収」されません。未消化物になってしまいます。どれくらい食べるかにもよりますが、寝る直前に大量の食事はキケンです。しかし、夕飯→朝食までの時間がかなり空いてしまう人は少し食べるのも良いです。

寝る直前のガッツリ食は腸内環境に影響を与えます。

・腸内細菌の異常増殖

・善玉菌と悪玉菌アンバランス

・最終的にリーキーガット症候群過敏性腸症候群

・小腸内細菌異常増殖症など慢性炎症を引き起こしてしまう可能性

腸内環境の章はメンバーシップで解説します。さすがにボリューム多すぎて詰め込み過ぎになります笑

夜中にバンバン目が覚める人は食べるべき。夜間低血糖を起こして眠りが浅い場合は消化にいい炭水化物を食べるのはありです。食べすぎが良くないということです。

食べる頻度は3食が定番

色々なダイエット法はありますが、全てにメリット、デメリットがあります。リバウンドをしたくない・体調を崩したくないのであれば「1日1食」や「断食」は代謝を低下させるのでやめましょう。

人間の生活リズム的に考えても3食が摂りやすいかな~と。

結局、一日3食しっかり食べるのが一番ラク

食事の間隔が空きすぎると、耐糖能の機能を低下させます。つまり、食間は空きすぎないほうがいいということ。

指導時には分食を薦めることもありますね。

→理由は「耐糖能を改善させるため」

糖質を摂らない時間が長くなればなるほど、耐糖能が低下してしまいます。そのため、夜の糖質オフはハイリスクということです。短期的でもかなりダメージが多く、食後の眠気につながることもあります。出来るだけやらないで頂きたいです!

耐糖能が低下する流れはコレ

「身体の糖がなくなる」→「脂質・タンパク質をメイン代謝」→「糖の代謝がブロックされるため」※ランドルサイクル

・身体の中には「グリコーゲン」という形で糖が貯金

・これが枯渇するのが4〜5時間程度(個人差があり)

・グリコーゲンが枯渇したらタンパク質・脂質をメインにエネルギーにする

肥満の方は「脂質」をメインエネルギーにしていて「代謝低下」している状態です。これを解決しないといつまでも痩せません。

低い代謝をあげるためにやるべきこと

・糖を中心に代謝する「糖代謝」にしていくこと

・糖代謝にするには長時間の空腹はNG

3食のうちどれか一食を抜くのも良くないです。

よくあるパターンである「朝食抜き・昼食ちょっと・夜がっつり」

朝、昼少ない=グリコーゲンが枯渇

→脂質をメインエネルギーとして使い始める。代謝低下や血糖値の調整が下手になると言った流れ。

体の機能はエネルギー依存です。しかし、体のエネルギー産生量が少ないので、集中力の低下や疲れやすさ、だるさなどが出てきます。

なぜ、このようなことが起きるのかと言うと、体が優先すべきは「生きること」です。消化機能を落とす、代謝を落とす、心拍数を減らす、腸の動きを減らす、女性ホルモンの産生を減らすなどの行動・機能を減らしても「生きる」ことには関係ないです。そのため生存戦略としてこのような機能が備わっていると言うこと。

朝昼を減らして、夜にがっつり食べると?

食間があいたことにより、耐糖能が低下しているので、糖がエネルギーにならずにそのまま脂肪として蓄積される可能性が高いです。これが太りやすい理由ですね。

食べる頻度と時間の理想

何度もお伝えしますが最終的な理想は

「炭水化物6:タンパク質1.5:脂質2.5」の割合です。

ポイントはこちら

・朝昼晩三食しっかり食べる

・お腹が減ったら軽食を摂る

・炭水化物6:タンパク質1.5:脂質2.5

脂っぽいものを食べたい時は活動量が多くなる前が良いとされています。ただし、朝・夜では脂肪になりやすいこともわかっているので、お昼がベストと言うことです。

体調的に朝食が食べれない場合は?

朝食が食べられない理由はいくつかあります。

・ストレスホルモン過多

・自律神経の乱れ

・サーカディアンリズム

・夜ご飯の偏り

自律神経やサーカディアンリズムなどは別途、noteで解説しています。

フルーツファーストが良い

どこでもフルーツが〜って言っていますが、代謝経路の説明は意外としてないです。サクッとしますね。難しいけど聞いてね!

糖質、脂質は別々の入り口があり、代謝されてエネルギーになります。脂質は一旦置いておきます。

白米であれば、左上のグルコースからスタートして、徐々にピルビン酸まで変化します。で、エネルギーになると。しかし、果物はPFK-1と書かれている部分から、割り込みしてくれます。クエン酸からの阻害を受けなくて済むので、優先的にエネルギーになりやすい!と言うことです。

脂質代謝メインの人にはぜひ使って欲しいアプローチ方法。そして、食物繊維が含まれていますから、血糖値の急上昇も抑えられるわけですね。

そして、果物はさっぱりしているので朝食に食べれる方も多いです。旬のものやコスパの良いバナナもおすすめ。ビタミンCもあるので、お肌にもいいし。

美肌関係もnoteで解説してます。

おにぎり、パンだけなどの単体食いはNG

単品食いはこのように血糖値のジェットコースターを引き起こしやすいです。要注意!

朝は糖が枯渇しており、糖新生が活発に行われています。※糖新生はタンパク質・脂質を糖にする。

糖が枯渇している状態で、GI値が高いものだけ食べたら高血糖・低血糖の症状を引き起こしてしまいます。

高血糖は太りやすい状態で、低血糖は体の機能を削りやすい状態なのでメリットがなさすぎる。なるべく、おかずを食べる・果物合わせるなど食物繊維が含まれるものを一緒に食べましょう。

睡眠不足は太る

睡眠は食欲をコントロールするにおいて大切。代謝が正常に働くために必要です。脂質代謝になっていることで代謝が下がり太りやすくなります。

なるべく7〜9時間は寝たいですね。日本人は特に睡眠時間が短いと言われています。日本人もっと寝ろ!って思います。

質が悪い睡眠は寝ても効果は薄いので質にも注目しましょう。睡眠時間には個人差があり、具体的な数字はありません。

睡眠について深ぼる

眠気はこの2つで調整される

・ホメオスタシス(生体恒常性)

・体内時計(サーカディアンリズム)

ホメオスタシスによる眠気の決まり方

・睡眠時間

・起床してからの時間経過

で決まります。

睡眠の専門家はこう言っています。

1日7-9時間の睡眠を推奨。

睡眠時間が7-9時間未満になった場合は認知機能、パフォーマンス低下に繋がる!

って考えると6時間はヤバいですからね?

科学的には「睡眠を削る=慣れる」の概念はないとのこと。ショートスリーパーは生まれ持ったものなのかもしれませんね。

睡眠不足は一体どのくらいで回復するの??

睡眠不足は2つあって、急性の睡眠不足・慢性の睡眠不足があります。一般的には急性の睡眠不足の方が回復が早いとのこと。

研究では一日8時間の睡眠を確保して、急性の睡眠不足より前のパフォーマンスに戻るのに2日程度と言われています。

一方で、慢性の睡眠不足(7-14日連続)は前のパフォーマンスに戻るまでに4日以上かかるとのこと。

ヒトによっては1週間以上かかることも報告されています。

睡眠不足が起きる大きな要因は??

・睡眠障害

・シフトワーク

・生活習慣

・栄養バランス

これらがよくあるパターンです。

睡眠障害

・睡眠時無呼吸症候群

・不眠症(寝つきが悪い、何度も起きてしまうなど)

・周期性四肢運動障害(睡眠中に腕、脚、両方が無意識のうちに動く)

これらは治療おすすめします~かかりつけ医にご相談してください。

シフトワーク

シフトワークの方は体内時計へ影響が出てしまい睡眠不足になる可能性があります。夜にシフトが入っている方が仕事のパフォーマンスが低下するともいわれています。

夜シフトの仕事で仕事上の事故が起きる比率も高いということが研究によって報告されています。

日中と比べて18時より4時までの仕事に起きる事故は30%高いというデータも。

ヒトは夜に活動するためにデザインされていないので、理由もうなずけますね~

睡眠が足りているかどうかの判断は?

「日中の覚醒状態、パフォーマンス」で判断しましょう。

集中力が続かない

眠くなる

疲れやすい

など。睡眠の足りていない可能性があります。室温、栄養バランス、運動、ストレス、自律神経など様々なアプローチが必要になります。

夜中に目が覚める人は夜間低血糖が原因

夜間低血糖とは?

夜間低血糖は、睡眠中に血糖値が下がり、目覚める状況を指します。

これが起こると、睡眠の質が低下し、結果として体重管理が難しくなる可能性があります。

血糖値の上下動

血糖値の上昇は通常、食事後1〜2時間でピークに達します。

これは高血糖のピークです。

一方、低血糖のピークは個人差があり、大体120分から240分、すなわち2時間から4時間ほどかかります。

耐糖能の低下などがあると、ピークの到来が速くなったり、高血糖から低血糖までの時間が短縮されることがあります。

そのため、耐糖能の低下を改善することも重要!

低血糖症状には、一般的に異常な空腹感やだるさ、動悸などがあります。

また、眠気が起こることもあります。

意識がもうろうとする、痙攣が起こるなどの症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診してください。

夜中の覚醒との関係性

夜間低血糖と夜間覚醒の関係について。

夜間低血糖を引き起こす要因

・晩ご飯を抜く

・炭水化物の制限

・筋肉量の減少

・脂肪分の多い食事

・寝る直前の食事

・コンビニ弁当や外食の頻度

・激しい運動後

などが挙げられます。

炭水化物食べて!

炭水化物不足は夜間低血糖を引き起こす可能性があります。

そして、血糖値を上げようとするホルモンであるアドレナリン、コルチゾール、成長ホルモン、グルカゴンなどが分泌されます。

これにより、交感神経が優位になり、覚醒が促進されるため、睡眠の質が低下します。食べないとリラックスする体力すらないよね~ってことです!

寝てる時も「脳」は労働している

寝ている間も脳は活動しており、レム睡眠中は夢を見ているとされます。

実際、脳の活動は通常の日中よりも30%高いと言われています。睡眠は1日の中で最も長い絶食期間であり、約12時間も続きます。

つまり、夕飯に糖質オフなんて論外ということですね。寝るためにもエネルギー必要ですから。

夜間低血糖を防ぐためのカギ

夜間低血糖を防ぐためには、バランスの取れた食事が重要です。エネルギー不足は血糖値を上げようとするホルモンの分泌を促しますので、しっかりと食事を摂る必要があります。

糖質を中心としたバランスの取れた食事や、適切な摂取量を意識。炭水化物の摂取が不足すると夜間低血糖を引き起こす可能性があるため、晩ご飯も炭水化物を摂取することが大切。

寝る前に軽く食べるのもアリ

また、エネルギー不足になりやすい人は寝る前に軽いおやつをとることをおすすめします。

消化の良い食材を選び、フルーツや黒糖、はちみつなどを少量摂取すると良い。ただし、黒糖やはちみつは過剰摂取すると血糖値が急激に上昇する可能性があるため、摂取量には注意が必要です。

個人的には食物繊維が豊富なフルーツがおすすめです。摂取量に関しては、みかん2つやバナナ1本などが理想的です。おにぎりも体質に合う人が多いですが、摂取量には注意してくださいね。

運動は9割の不調を解決する最強のアプローチ

健康的に痩せるには何が必要だと思いますか??

・栄養管理

・ストレスマネジメント

・運動習慣

です。この3つのバランスを相対的に上げていくのが「ダイエット」

何も考えず、カロリー制限をするのではなく、もっとロジカルなアプローチが大切ですよ。

皮下脂肪と内臓脂肪の違いを知る

とりあえず脂肪の種類によって、痩せにくいものがあることを知っておきましょう。これを知るとダイエットを苦戦する理由がわかりますからね。

脂肪には「皮下脂肪」「内臓脂肪」があります。問題は「内臓脂肪」です。

この内臓脂肪が多くなると「中性脂肪」が必要以上に分解されます。これにより「遊離脂肪酸」が増えます。下の図を見てみてね。

「遊離脂肪酸」→「肝臓へ送り込まれる」→「脂肪肝」となる。

流れを確認しましょう。

一般的に肥大化しやすい脂肪は、皮下脂肪ではなく内臓脂肪と言われています。脂肪が肥大化したら炎症物質を放出し、インスリン低下・耐糖能低下を引き起こす。つまり、停滞と血糖値のジェットコースター、過食などを引き起こす要因になる。

内臓脂肪が多くなると、中性脂肪がエネルギー源になりやすくなります。これにより、脂質代謝が進みます。(ランドルサイクル)糖代謝が抑制され、代謝低下を引き起こす。

肝臓は脂肪を多く蓄えている(脂肪肝)状態なので、グリコーゲンを蓄えにくくなります。これが解消できないと糖代謝になりにくいです。

内臓脂肪をたっぷり蓄えた肥満の方は糖代謝に回せず脂質代謝から脱却しにくいのです。

しかも、脂質メインのエネルギーにしている年月が長いほど、脂っこいものを好むような体にもなります。体の状態を基準に好きなものも変わるということですね。

長年肥満の方は改善するのに時間がかかることを知りましょう。なら「糖質制限」をしよう!と考えるのはやめましょう。それは根本の解決にならないことは流石にわかってくれていますよね?

では、どのようなアプローチをしていけば効率よく脂肪を減らせるかです。

運動は耐糖能を改善してくれる

運動には代謝を促進して耐糖能を改善させる働きがあります。

脂質の過剰摂取により起きていることは??

・ランドルサイクルにより耐糖能低下

・肥大化した脂肪細胞によりインスリン抵抗性・耐糖能低下

これらを引き起こしています。インスリン抵抗性があり正常に分泌できていない状態&受容体が脂質過剰(PUFA)によりダメージを受けている場合は「GLUT4」を細胞膜まで移動することができず、糖を細胞内に運ぶことができない。

インスリン抵抗性が起きてしまうと、血糖値を下げる働きが鈍くなります。脂質過剰や糖質制限により、インスリン抵抗性が出ると痩せにくいどころか食後の眠気や高血糖による体脂肪の合成もバンバンおきます。危険ですよね?

インスリン抵抗性の機序はこれです。本来であればチロシンがリン酸化を起こすはずが、脂質過剰により、セリンのリン酸化が起きてします。この状態になるとインスリン抵抗性を引き起こすと言われてす。

摂取した糖を細胞内にしまうことができないと??

血液にグルコースが余ります。これが高血糖状態。しかも糖をエネルギーにできないので代謝が上がらない。体脂肪合成は促進されまくる。高血糖状態は食欲の増進も引き起こす。

この状態を対処するには「運動」はとても重要になります。

インスリンがなくても「筋収縮・運動」をすることで「GLUT4」を細胞膜まで移動することが可能です。つまり、インスリンの力を擬似的に使えるわけですね。優秀!

このことが理由で、内臓脂肪が多い肥満の方は「運動」が推奨されるということです。

筋肉は最強の脂肪燃焼スポット

身体に一度ついた脂肪はどうやって燃焼されるの?と疑問に思う方もいますよね。この流れで体脂肪は分解されていきます。流れをみてみましょう。

一度ついた脂肪がなくなるには「代謝されて体の一部に合成されたりエネルギーとなることで消費される」ことで消費されていく。

トレーニングにより、成長ホルモンやコルチゾールなどが分泌されるシグナルが送られます。すると、中性脂肪が分解されます。この時、遊離脂肪酸とグリセロールになります。そして、遊離脂肪酸が使われる状態を脂肪燃焼というわけですね。

これがトレーニングで痩せやすくなる理由です。

脂質がメインエネルギーだと本当に痩せない・・・

・活性酸素が発生

・呼吸商により細胞内酸欠が起こり、エネルギー産生量が減少

・ランドルサイクルにより糖代謝抑制

など嫌なことがたくさんおきます。

呼吸商についてですが、糖質はCO2とO2の排出量が1であり、その他の栄養をはCO2よりもO2が多いです。タンパク質、脂質を中心にしていると、細胞が酸欠状態になり、ミトコンドリアが元気に動けなくなってきます。ミトコンドリアが元気=代謝の機能が良い状態なので、代謝低下につながるということ。

脂質メインだと、代謝低下や糖新生などのデメリットが多いですね。

糖質制限やカロリー制限で削るものは糖質ですから、糖の摂取量が減る=脂質代謝に傾くことにも。これは体がダメージを受けることになります。

肝臓さんはたくさんの仕事を請け負っています。

甲状腺機能の部分を再度確認すると理解が深まります。これらの理由で脂質代謝は極力避けたいです。(肝臓では糖新生やホルモン合成、解毒機能、T3の合成、胆汁酸産生・分泌など)

エネルギー産生量が減ったらデメリットがとても大きいですからね。ダイエットで大切なことは「エネルギーを作る力」を落とさないことです。

そのためやるべきことは脂質を「筋肉」で燃やすことが重要。真っ先に脂肪が燃焼される場所も筋肉です。もちろん、栄養バランスを整えるだけで痩せることも可能です。しかし、それだけではかなり時間を要します。脂肪を効率よく燃焼させていく場所は筋肉です。筋肉量を増やすアプローチが最適ということ。

それを考えると、筋肉量が少ない人や運動量が少ない人は痩せるのに時間がかかってしまいます。では、どんな運動をするべきか、理想の運動量などを考えてきましょう。

適切な運動はなに?

これもよく聞かれる議題ですね。効率面だけで考えると、有酸素運動よりも筋トレなどの運動が効果が圧倒的に高い。とはいえ、まずは「継続できる運動であればなんでもいい」です。

いきなり週5日の筋トレ・有酸素運動を行っても続きませんよね?無理なく楽しく継続できるものから選びましょう~。

継続しやすい×慣れている×準備に時間がかからない

この3つをクリアしているものがベストです。

雨が降っているからジョギングができない…となる人は宅トレに変える。関節に痛みがある人は、ストレッチから始めるなど。

継続しやすいように工夫していきましょう。ジョギングよりはウォーキングの方が良いと思います。いきなりのジョギングは関節への負担が大きい。膝や足首を痛めて脱落なんてパターンも。自分がどの程度うごけるかを知らないと怪我しますからね。

ちなみに「運動は消費カロリーで痩せるため」と思っている方が多いですが、運動時の消費カロリーはごく僅かです。期待値は低く。習慣化して、筋肉の維持や増加、それのおまけでちょっとした消費カロリーのオマケって認識です。

運動の狙いはこれ!

・耐糖能の改善

・運動によるその後の代謝向上

・筋肉合成によるエネルギー消費量増加

・筋肉維持によるエネルギー消費量増加

・UCP活性

つまり運動は「糖代謝を高め、代謝を上げる」ためにする!

理想は筋トレして筋肉をつける負荷で行うのがいいです。では、どれぐらいの頻度で鍛えていけばいいか考えていきましょう。

効率的な筋トレの頻度は??

健康成人の最も効率的な運動頻度は週2~3日。一般的なガイドラインによると筋トレに最適な頻度は週2~3日とされています。

しかし、時間が無い人には厳しいかもしれませんね。理想はこのくらいの頻度が作れるといいですが笑

最近の研究傾向によると?

「トレーニング量」が大切とのこと。トレーニング量が調整できれば、週に1日でも効果が得られるという結果も増えてきています。

・セット数xレップ数

・セット数xレップ数x強度

※レップ数は回数のこと

トレーニング量を同等だとすると?

・週に1回のトレーニング

・週に3回以上トレーニング

に有意な差はないと報告されています。※運動学習面では効果が出そうですが。

頻度を増やせばトレーニング量も増える傾向があるので、頻度が多いほど効果は大きくなりやすいです。週1回だけでも十分な効果が得られると聞くと継続はしやすいのではないでしょうか?

ポイント

・時間や頻度などは関係ない

・一週間におけるトレーニング量が筋肉量、筋力増強の決めて

・1日5分のトレーニングでもOK

・トレーニング量さえコントロールできればが前提

ひとまず、自分ができるレベルまで落として実践することが大切です。週5日でできるならそれは効果も早いですが、できる人できない人がいるので。

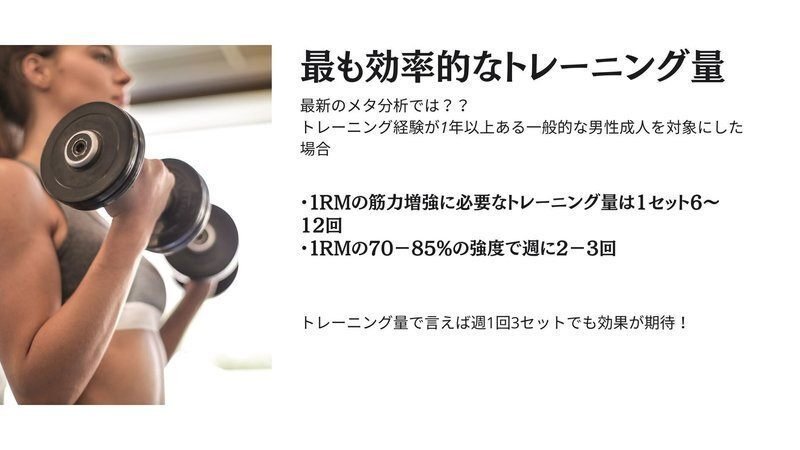

最も効率的なトレーニング量は?

現在のガイドラインは各筋群において2~4セットを週に2~3回行うことが推奨されています。

合計で週に4~12セットの範囲です。

これはかなり幅があります。その他にも、週に3セットで筋力増強につながるという研究結果も出ています。

最新のメタ分析では、高トレーニング量と比較した場合は効果が劣りますが、トレーニング経験が1年以上ある一般的な男性成人を対象にした場合、1RMの筋力増強に最低限必要なトレーニング量は1セット6~12回、1RMの70~85%の強度で週に2-3回と報告されていました。

トレーニング量で言えば、週1回3セットでも効果が期待できるということです。

効果は上半身と下半身でも変わる

トレーニング量は上肢と下肢によって変化します。

上半身トレーニングを週に1セットを、週に3セットと比較した場合は効果に有意な差はありませんでした。

下半身のトレーニングは3セット行った方がより大きな効果を得られています。

しかし、トレーニングの経験が長くなる、さらに筋力増加を目的にした場合は上半身も3セットの方が高い効果は得られます。

セット数のコスパ

週に1セットから2~3セットに増やした場合の効果量は2~3セット → 4~6セットに増やした場合の効果量よりも大きいと報告されています。

4セット以降からはコスパが悪い!(でも僕はやってもいいと思う。)

反復動作やフォームの練習などを考えると、質より量であることも間違ってはいないので。最初から効率だけを求めるのは勿体無いですからね。効率を求めるのであれば独学ではなく、人から習った方が早いです。

筋力維持に最低限必要なトレーニング量はどのくらい??

トレーニングを辞めて、運動をせず筋肉量を保てる最大の期間は3週間!意外と保てるので、忙しい期間はオフでも良いです。筋肉が減る・・・と焦らないように。

まぁ自分なら意地でもトレーニングはします。精神的に安定する頻度であってあげればいいです。

筋力を維持するために最低限必要なトレーニング量はどの程度なのでしょうか?

ある研究では対象者

・若い年齢グループ(20-35歳)

・高年齢グループ(60-75歳)

に分けて16週間、3つの下半身エクササイズを週に3回。

その後

・各エクササイズを週に一回3セット

・各エクササイズを週に一回1セットに減らした

2つのグループに分けて効果が比較されました。

その結果、どちらのグループにおいても「32週間後」まで「1RMの筋力が維持」されました。ただ、高齢者グループでは筋肥大効果は維持することができませんでした。

他の研究においても同様な結果が得られていたため、各筋群のエクササイズを週に1回3セット行うだけでも筋力維持は期待できるといえます。

運動習慣がない方のためのゴール設定とか、効率的なトレーニング方法を指導するときに参考になりそうです。時間不足の方がコレ抑えておけば効率的に「トレーニング」できるので、やる気もあがりますね。

適正な負荷で行うことで、筋肉合成や筋肉維持によりエネルギー消費量が多くなります。筋肉量が多いと熱産生量も上がります。ウォーキングやジョギングなどの、持久力を鍛えるような遅筋線維を鍛えても、全体の筋肉量が増えずに代謝もそれほど多く上がりません。

走ることに過度な期待をするのであれば筋トレ!走るのが好きなら存分に走る!至ってシンプルですよね。

ランナーさんが細いのは大きくなる速筋繊維をメインに使っていないからですね。たまに勘違いする人がいますが、走りすぎの場合です。30分程度の有酸素であれば特に問題ないです。

毎日継続できる範囲で行う分には問題ないです。筋トレは毎日しなくてOKです。3日に1回しっかり行えば十分とする報告も多数あります。

これも負荷次第になります。1日5分だけなら3日に1回は少ないです。どのくらいやるかにもよります。

大事なことは継続できなければ意味がありません。そのため生活での活動量を増やすことが一番良いのかもしれません。

筋トレが続かない人はNEATを上げる

・通勤を電車から自転車

・駅まで歩く

・階段を使用する

・座る時間を短くする

・電車で立つ

日常を運動にすることが習慣化には一番早いです。

出来るものから始めてみましょう。

オーバーワークは逆に痩せない

ハードに週6回も運動すると身体に疲れが溜まります。あくまでもこれはハードな筋トレや有酸素ですね。結構SNSでオーバーワークは触れられていますが、9割の人に当てはまらないと思ってます笑。みんなそんな追い込んでないんで。

オーバーワークの判断基準はこちら

・握力が全くでない

・無気力すぎる

・寝つきが悪い

・食欲がない

・筋肉痛がいつまでも抜けない

こういった露骨な疲れが出た場合は休みましょう。しかし、現代人は圧倒的に運動不足なので、少し気合い入れるくらいはいいと思います!僕はそういう人好きなので笑

私たちのカラダはあまりにも頑張りすぎると、疲労から少しでも回復を図ろうとします。運動していないときのエネルギー消費を抑えようする働きがおきます。

この状態は頑張り過ぎても代謝が落ちて痩せにくくなる状態

とある研究では、「週2回ずつの有酸素とウェイト」がもっとも効率的に体重を減らし、また一日のエネルギー消費量も一番多くなりました。オーバーワークも気をつけるようにしましょう!

空腹時の運動は避ける

空腹時に運動すると脂肪の燃焼が高まると聞いたことありませんか?

身体に「糖」がない状態なのでそういった反応が起きます。

ただ、脂肪だけでなく筋肉も分解しエネルギーになります。

→筋肉が減ることで代謝低下に繋がるのです。

運動では基本「糖」を使いますからね。

・緩いウォーキングやストレッチでは脂質をメイン

・筋トレなど高強度の運動は速筋を使うためメインエネルギー源は「糖」

空腹の状態で高強度運動を行うと、パフォーマンスがしっかりと発揮できないです。すると、最大筋力を発揮しにくくなり、怪我のリスクも上がります。集中力の低下と筋分解ですね!せっかく筋肉量を増やそうとしているのに本末転倒です。。。

運動する前は、「糖」が身体にある状態で行うようにしましょう。

まとめ

お疲れさまでした。一旦ここで終わります。もっと書きたいけれど理解が追いつかないと思うので。難しい内容が山盛りですが、最低ラインこの知識をインプットしておけば痩せない時に見返せる内容になっているはずです「自分が痩せないのか」根本原因が分かります。これを知っていると停滞したときに何をしていけばいいのかわかりますしね!

ざっとポイントをまとめておきますね。

太る原因の大枠は「脂質の過剰摂取」です

脂質の過剰摂取は何を引き起こしましたっけ??

「代謝低下・耐糖能低下」を引き起こし脂肪の蓄積を加速させます。

その他の要因は

「異性化糖」「人工甘味料」「血糖値をあげる食事」「食物繊維不足」「摂取カロリーと消費カロリーバランス」「食べる頻度、食べる時間」「睡眠時間・質の低下」「運動不足(活動量不足)」など。

痩せるために「脂質の過剰摂取」をやめることが最優先です!

脂質を適正な量に戻し、落ちた代謝を上げていくことが重要となります。

その中でも重要なのが「脂質代謝→糖代謝に変える」です。これができないとリバウンドしやすい身体のままです。

糖代謝に切り替えるのは時間が大切

ランドルサイクルによって糖代謝がブロックされていること

脂肪組織から炎症物質が放出され、インスリン抵抗性となっていること

この二つが関係していましたよね。「異性化糖」「人工甘味料」は身体にスムーズに代謝されない糖です。とりすぎには注意して少し控えることが重要です。

そして、フルーツや野菜を使い、血糖値のジェットコースターを抑えながら糖代謝を促していきます。

代謝回復に甲状腺機能が超重要

甲状腺機能を低下させる原因は覚えていますか??

コルチゾール過剰分泌も注意です!

原因はこちら

・慢性炎症

・慢性ストレス

・低血糖

・糖新生

「低血糖・糖新生」→「糖が足りない状態」・「耐糖能が低下」している状態で起こります。糖質制限はくれぐれもしないように。女性は要注意ですよ!

高タンパク食・高脂質食は原則NGになります。

植物エストロゲン・環境ホルモンにも気をつけること

大豆製品や野菜の食べすぎは甲状腺機能を低下させます。ビーガンや玄米菜食のような偏った食事は避けましょう。適切ならプラスに働きます。

食べ順・食べ方に気を使いましょう

血糖値が上がりやすい食材を理解すること。食べ順や食べ方、量、食べる頻度などを工夫しましょう。ベジファーストやフルーツファーストを基本にする。糖質ファーストは過食が血糖値が上がりきらない人向け。個人の判断ではNGです。

良く寝ること・質を上げること

睡眠を十分にとり、無理のない範囲で運動することが重要です。カンペキではなくまずは無理なくできる範囲のことから始めましょう。あなたが思っている以上にすぐに身体は変わりません。睡眠の質が悪いのは夜間低血糖を引き起こしている可能性があります。この場合は栄養をしっかりと摂ることが理想。寝ないと痩せないですからね。

最終的に「耐糖能」「甲状腺機能」「鉄欠乏」「腸内環境」の全てを改善させる。

これさえできれば普通に食べて普通の体型になることは十分可能です。変なカロリー制限やリバウンドとはさよならできます。急激に体重を落とすダイエットは短期的にはうまくいきますが、長くは維持できないですよね?

無理なダイエットを続けている間は「慢性不調」は改善できず身体に大きく負担をかけます。溜まり溜まって爆発します。あとで必ず返ってきます。これが過食や拒食などの摂食障害につながることもありますからね。

具体的な食事法はこれ!

「飲み物」

水・お茶・コーヒーなどがおすすめです。コルチゾール過多の人はカフェインは控えましょう。

「炭水化物」

白米・小麦製品を食べるのであれば、食べ順を後に回す工夫をしましょう。血糖値が上がらないように意識。玄米や全粒紛の小麦を使用も良いです。

できる範囲で食物繊維が多い食材を選ぶこと。「オートミール、押し麦、雑穀、イモ系、果物」を増やすといい感じです。腸内環境に異常がない人は小麦も良い。

「タンパク質」

肉、魚、大豆、卵をバランスよく食べましょう。何かを抜く必要はないです!お肉は脂が少ない赤身がおすすめです~。加工肉はたまににしましょう。食べすぎるとデメリットがでかい。

「脂質」

酸化しやすい植物油は控えること。酸化しにくい油を使うようにしましょう。バターやラードなどが良い。使いすぎには注意。

「食事全体のバランス」

理想は炭水化物6:タンパク質1.5:脂質2.5

これに近づけるように徐々に炭水化物を増やしていきましょう。いきなり増やしすぎるのではなく段階的に!5%程度で増やしていく・減らしていくで調整。血糖値の症状が出て危険であれば相談しましょう。

和食が一番楽です。「ご飯、味噌汁、サラダ、肉or魚or玉子、乳製品、果物」など。定食なんかもおすすめ。やよい軒、大戸屋など優秀なダイエット店がありますからね!

ご飯をオートミールやイモ類に換えるのも良いですね。揚げ物・炒め物はなるべく控えたほうがよいです。揚げ物は週3日以上はちょっと多いかも。

具体的な食事指導

相談に来る方に良くあてはまるパターンです。痩せない原因が見えてきますね。

・炭水化物の少ないので脂質代謝メインの可能性

・カロリー・栄養不足や腎臓、肝臓の酷使で甲状腺機能の低下も考えられる

・炭水化物不足のためビタミン、ミネラルの不足

・食べる頻度と時間の悪さ

・睡眠の短さ(眠れてない可能性)

・貧血・むくみ症状がある可能性

・耐糖能の低下がある可能性

・運動不足

・栄養不足のため腸内環境も悪い

全てをすぐに改善させるのはとても困難です。

モチベーション・行動力を加味してどの程度までなら継続して行えるのか?

これを自分自身で探っていく必要があります。まずは実践可能なことから挑戦していくことが重要です。「小さな目標」と「大きな目標」を立ててゴールへとコツコツ積み重ねる必要があります。

【わかりやすい改善内容はこれ】

・飲み物はジュースを控えてお茶や水、コーヒーにしてもらう

・外食する場合は、なるべく脂質が少ないものを選ぶ

・「炒め物」「揚げ物」を極力控える

・朝はパンやおにぎりなどを単体で食べるのは控える

・果物で耐糖能の改善を図る

・食事を摂るときは血糖値を上げないお野菜などから食べる

・夕食が空くのであれば間食を入れる

・間食はバナナやおにぎりなど簡単に食べれるもの(耐糖能の状態次第)

・食物繊維を増やすためにオートミール、さつまいもなどを取り入れる

・睡眠の質を上げる環境を整える(室温、血糖値、運動など)

・サラダのドレッシングは塩やレモンを使ってもらう

・炭水化物を50kcal程度から増やす(個人差あり)

なるべく簡単なものから始めること。大きく生活リズムを変えるのはストレスになります。普段のちょっとしたことを変えることから改善を測りましょう!

目標設定

長期目標と短期目標を作りましょう。モチベーションを維持していけるような設定を考えること。ちいさいステップを踏む方が継続率が上がります。

短期目標は細かく区切って設定するのがおすすめ。SNSで宣言したり、記録を付けることも効果的です。後はとにかく焦らないことが大切。

人と比べないことも忘れずに。

普段の生活にどこまでダイエットをラクに習慣化できるか?

すべてをストレスなくこなすには何をしたらいいか?

この辺を考えてみてください。実践できるかどうかは生活スタイルやモチベーションに大きく左右されます。妥協案も考えながらストレスなく継続できる方法を模索してください。

最後に

ここまで読んで頂きありがとうございます。流石に疲れました!!何日かかったんだろう笑

書いた理由は本当に困っている人を助けるためです。誰か一人でも辛い思いをする人が減ったらいいな〜と思い書きました。参考になれば幸いです。

ダイエット情報が多すぎて意味不明な人もこれさえ頭に叩き込んでおけば失敗せずに痩せられます。本当です。

参考になったらnote広めてくれたら嬉しいです。

ちょっとした宣伝ですが、公式ライン追加特典で

・特典のプレゼント

・無料栄養相談(通話)

・食事指導体験

を行なっています。その他、定期的に良さげなダイエット情報をお伝えしているので追加してもらえたら嬉しいです。

ダイエットは一生かけて行うものです。短期的なダイエットは卒業して死ぬまできれいな体を維持できるように共に頑張りましょう!それではまたお願いしますね。

オンラインメンバーシップ

今回のnoteの情報をもっともっと深く知りたい人はぜひ加入してみてください。

栄養指導とパーソナルのご依頼も公式ラインからどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?