世界初の「人工冬眠」解明と今後の期待

ふと「人工冬眠」のタイトルがあるインタビュー記事が目に留まりました。

そもそも、人工的に冬眠させる必要性がわからなかったので調べてみると、医療に結構役立つらしいです。

あまり接点のなかった人工冬眠について知りたいことをまとめてみます。

下記を参考にしました。(上記の砂川氏と桜井氏の共同研究内容です)

理研の研究発表プレスリリース

まず先に、調べるまでの自分の冬眠に対するイメージは、一部の動物が食べ物が確保できない時期を生き抜くための機構、ぐらいです。

ただ、よく考えると、エネルギーがなくても生命を維持出来る状態というのは科学的に見てどういう状態なのかは不思議です。

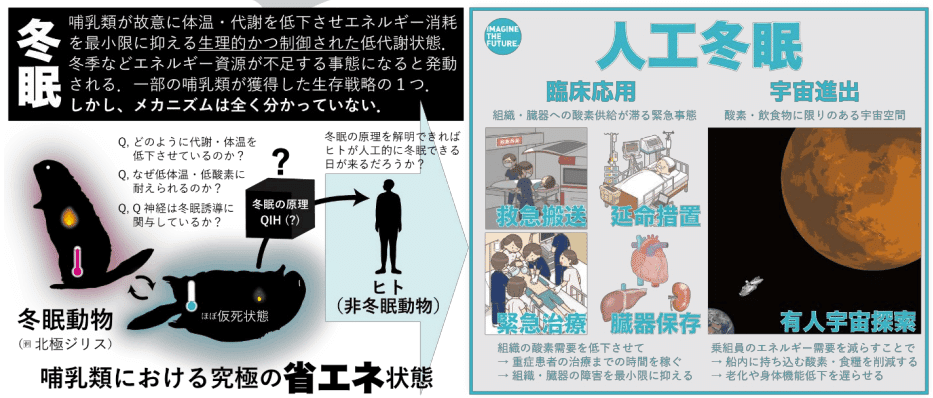

上記の情報を見ると、冬眠とは、体温が大きく下がり酸素消費量や代謝が大きく下がる状態を指し、冬眠後の体はダメージを受けることなく、元の健康な状態に戻るそうです。

代謝は外から取り込んだものをエネルギーに代える行為なので、このあたりのメカニズムの解明がポイントになりそうです。

冒頭のインタビュー砂川氏は、若いころに、(ヒトに近い)サルでも冬眠したという論文を見てヒトの救命にも使えると志したそうです。

そしてその共同研究者の桜井武氏、たまたま別の文脈で名前はよく知っている方でした。

過去にも投稿しましたが、「睡眠」の研究者です。

確かに「睡眠」と「人工冬眠」は、身体を落ち着かせるという意味では何となく近い気がします。

彼らの大きな転機は、2020年に行ったマウスの実験です。

通常のマウス・ラットは冬眠をしなかったのですが、脳の特定の神経群(Q神経)を興奮させることで冬眠様状態に誘導することに成功しました。

この発表内容を見る限りでは、12時間後には正常状態に戻ったそうです。

この復帰時間は、具体的に何を目的にするのかによって変わるかもしれません。

砂川氏のように緊急性の高い救命行為に使うのであれば、例えば救急車に載せて手術する時間、としては可能性がありそうです。

ただ、やはりもう1つ、特にSF好きな方が妄想してしまうのは、長い移動時間を要する宇宙進出や、未知の病などで未来に旅行(命の一時停止)する用途ではないでしょうか。

実際に上記発表プレスでも下記の可能性を指摘しています。

現時点ではまだヒトへの臨床実験の時期も見えないようです。

確かにこれはある程度時間的経過を見ないといけなそうなので、時間を要するのだろうと想像します。

ただ、本来の目的遂行も大事ですが、直観的には、自然の生命維持システムの解明から、派生的に老化研究とかにも影響しそうな気がします。

いずれにしても、こういった画期的な研究が行われているのを知ってワクワクしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?