セッション定番曲その47:Moon River

ある時期は時代の最先端で尖りまくっていたEric ClaptonとJeff Beckが最後に辿り着いたのがコレというのがなんだかセツナイですね。

セッション定番曲とまでは呼べないかもしれませんが、ジャズの歌モノとしてもポップスの曲としても、どんな場でも違和感があまりない曲ではあります。

(歌詞は最下段に掲載)

和訳したものはあちこちのWebサイトに掲載されているので、ここではポイントだけ説明します。

ポイント1:ティファニーで朝食を

1961年公開の映画の主題歌/挿入歌として書かれた曲です。題名とファーストシーンだけが有名ですが、絶対に観ておくべき素晴らしい作品。原作はトルーマン・カポーティ。この人も米国のポップカルチャー史の中で色々と登場してくる人です。

ティファニーは皆さんご存知の宝飾品および銀製品のブランドで、映画にはニューヨーク5番街の店舗が登場します。映画をちゃんと観ていない人は「ティファニーというレストランがあるのか」と勘違いしてしまいがちですが、「まだひと気の無い、ティファニーという高級宝飾品のショーウインドーの前で、お洒落な恰好をしてパンを齧る」という、ちょっと変な情景から映画が始まるのがポイントな訳です。

ムーンリバー 「ティファニーで朝食を」

映画のファーストシーン。オーケストラと豪華なコーラスで奏でられるバージョン。(こっちのバージョンだけだったとしたら、今のような人気曲にはなっていなかったかも)

ポイント2:オードリー・ヘプバーン

永遠のディーヴァ。ザ・女優。

英国人ですが米国のハリウッド映画でスターになりました。

この曲は彼女がギターをつま弾きながら歌うシーンが有名です。

ミュージカル映画「マイ・フェア・レディ (My Fair Lady)」でも歌うシーンは彼女が歌うのではなく吹き替えになっているように、正直言って歌は得意ではありませんでした。

なので、この曲は最初から彼女が歌うことを想定して、音域があまり広くない作りになっています。(ギターも実際には弾いていません)

いわゆる「歌ウマさん」ではありませんが、ため息多めで、語るように穏やかに歌うスタイルは嫌いではありません。

ポイント3:ホリー・ゴライトリーさん

曲の内容とは直接関係ありませんが、この映画を理解する為にオードリー・ヘプバーンが演じている主人公の女性について少し。華奢で魅力的な容姿と話術力の高さで男性達を魅了するまだ19歳の彼女、実は裕福ではなく、安アパートに住んでいて、色々な男性の愛人をすることで生活しています。扱いにくい女性ではあります。最初は「何この女?」「言動が理解出来ない」という印象を受けるのですが、徐々に不思議な魅力に誰もが惹かれていきます。今でいう「ギャル」的な。

それまでオードリー・ヘプバーンが演じていた清楚な役柄とは違う、もしかすると反感を買うかもしれない役柄で、冒険だったのかもしれません。噂では最初はマリリン・モンローにキャスティングのオファーを出したところ「セクシーな役はいいけど、娼婦はイヤ」と断られたとか。

ポイント4:ムーンリバー

で「ムーンリバー」とは何なのでしょう?

「wider than a mile」と歌っているので小川ではなくて幅の広い川のようですが。何となく「夜で、川面に月が映って、ゆらゆらと輝いている光景」という感じがしますね。

モデルは作詞者の故郷のジョージア州にある川。

子供の頃の思い出、身近にあった懐かしい存在。

「I'm crossing you in style someday」

今はすぐそばにあるけど、いつかその川を渡って向こう岸へ行くつもりだよ、と。

「Oh, dream maker, You heartbreaker」

ムーンリバーは夢をみさせてくれるし、心を砕いてしまうこともある。

実際には夢をみたり、挫折したりしているのは自分なのですが、それを川を眺めながら感じていることで、自分の気持ちを投影している、と。

ニューヨークで暮らす「田舎娘」が自分のアパートで静かに歌うことで、そういう郷愁と決意みたいなものが感じ取れる歌/場面になっています。

ポイント5:虹の端っこ

「We're after the same rainbow's end」

「虹の端っこ(根本)には宝物(黄金の杯とか)が埋まっている」という言い伝えが世界各地にあります。「are after」は「追い求める」という意味なので、「私たちは皆、宝物を探しているのだ」と。この「私たち」が何を指すのかは示されていませんが、それは「自分とムーンリバー(=幼い自分の思い)」なのかもしれません。

ポイント6:My huckleberry friend

「My huckleberry friend」

「川」と「ハックリベリー」とくれば、米国人が想像するのはマーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』。日本ではトム・ソーヤーが人気がありますが、米国では「本当の米国文学のはじまり」としてこの本は高く評価されています。単なる子供の世界から一歩踏み出して、本当の自由や生き方を探すハックルベリー・フィン。勇敢さや自由への冒険の象徴でもあります。

ここでは「一緒に冒険心を抱いて過ごした幼馴染」ぐらいの意味ですかね。それが「ムーンリバー」だと。

この歌はずっと情景描写を歌っているようで、自分の心の動きを巧みに歌っています。

ポイント7:ヘンリー・マンシーニ先生

「Days of Wine and Roses」の回でも登場したヘンリー・マンシーニ先生は多くの映画音楽を手掛けた偉大な作曲家/編曲家。スタンダードになっている曲も多く手掛けています。「Charade」「Two for the Road」「(Where Do I Begin?) Love Story」などはよく歌われますね。

ヘンリー・マンシーニ - Wikipedia

その大先生が初期作品として「声域が狭くて、声量も無い、歌手としては素人の女優の為に、印象的な曲を書いて欲しい、伴奏はギター1本」と依頼を受けた訳です。そういう制約がある時にこそ燃えて才能を発揮するのがホンモノの天才。シンプルながら起伏のある、印象的なメロディの曲になっています。

逆に歌う側もフェイクだったりハイトーンだったりの技巧を凝らして歌うのが難しい曲なので、「素」の勝負になりますね。

ポイント8:三拍子(ワルツ)

原曲はゆったりとした三拍子、いわゆるワルツです。

個人的な感想ですが、ワルツってなんとなく「川」や「故郷」と相性が良いイメージですね。(ドナウ川に引っ張られ過ぎ?)

弾き語りなら多少テンポが揺れても、言葉のニュアンスを大事に歌いたいですね。

テンポがゆっくりなので四拍子にアレンジすることも可能です。

となれば、例によってボサノバにも。

「故郷」感はちょっと減ってしまうかも。歌い方も少々技巧的になりますね。

レゲエにすると身も蓋も無いので、やめた方が・・・

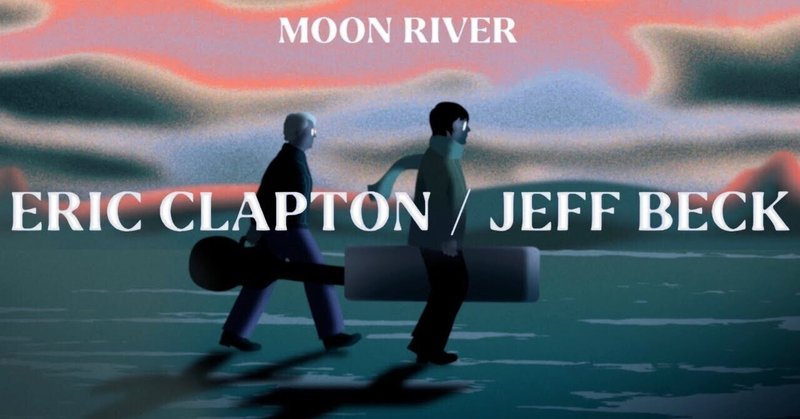

ポイント9:Eric Clapton / Jeff Beck

クラプトンとジェフ・ベックのバージョンはこれ。

遥か長い道のりをやって来たな、という感じですね。

ジェフ・ベックはJBG時代に「グリーンスリーブス」を弾いていたりするので、実は意外でもなかったりするのですが。

Greensleeves

2人とも近年はジャズスタンダード曲をやっていたりするので、レパートリーとしてはあったのかと思いますが。

歌うようなジェフのギター、枯れたエリックの歌声。このアニメーションを観ると歌詞の「Two drifters」や「We're after the same rainbow's end」「My huckleberry friend」の解釈も変わってきますね。

■歌詞

Moon river, wider than a mile

I'm crossing you in style someday

Oh, dream maker

You heartbreaker

Wherever you're going I'm going your way

Two drifters off to see the world

There's such a lot of world to see

We're after the same rainbow's end

Waiting round the bend

My huckleberry friend

Moon river and me

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?