《デマに注意》『恵方巻』、こと『丸かぶり寿司』について

昨今、毎年二月が近づくと、『恵方巻』こと『丸かぶり寿司(元々の呼び名の一つ)』に関して、卑猥な下ネタを絡めた珍奇なデマが飛び交います。

それは、大阪のど真ん中と言われる場所で生まれ育ち、節分にはいつも『丸かぶり』を食べていた筆者にとって、聞いたことのない耳新しい話だったので、少し潜って調べてみる事に致しました(間違いなどあればご指摘下さい)。

✅先ずは、大きく拡散されているデマの出所を明記していきます。

◆恵方巻こと『丸かぶり寿司』に関するデマとは?

恵方巻きっていうのは元々江戸から明治時代の島原遊郭(京都)での遊びが発祥なんだよね。節分の日の「豆まき(豆遊び)⇄寿司丸かぶり」ていうのは相互口淫の事で「陰核を巻き陰茎をくわえる男女の睦み姿鬼の如し」て赤丸稲荷の古文書に書いてる。これ知ってる人少ないかも。

— 平民金子(神戸の、その向こう/めしとまち) (@heimin) February 3, 2010

って、さっきハッピーターン食べながら考えた嘘なんですけども。デマが広がりますように…

— 平民金子(神戸の、その向こう/めしとまち) (@heimin) February 3, 2010

恵方巻きで思い出したけど↓でRTしたやつ、ちょうど去年の今頃に寝っ転がって書いてたやつだけど何故か最近この発言だけが甦ってたくさんの人からRTされてる。後に続く発言がこれでごめん…→http://twitter.com/heimin/status/8576209786

— 平民金子(神戸の、その向こう/めしとまち) (@heimin) February 2, 2011

すいません、先ほどのデマ、お昼にもう一度「これほんと…?」とコメントをつけて流させて頂きますので、皆さんどうか嘘つき呼ばわりせずに温かく見守って頂ければ幸いです。毎年この時期にこつこつデマを育てて、おかげさまで5000RTを超えました。 https://t.co/vmjDcnxJ

— 平民金子(神戸の、その向こう/めしとまち) (@heimin) February 3, 2012

はじまりは2010年――、

1番上のツイートが投稿され、その書き込みのツリーに訂正文(2番目のツイート)がぶら下がっていなかったため、流れてきた元ツイだけを目にし、何の疑いもなく信じて騙された方々や、また、ハナからツイ主さんのように他人が太巻きやフランクフルトなど「太く長い食品」を口にする場面を卑猥な目でを見ていた方々によって、面白おかしく受け取られ、まるで乾いた砂が水を吸うかのごとく、デマがすんなりと浸透し、話の出所(『赤丸稲荷』という古文書)の存在を検索エンジンを使って調べることもせず、そのまま拡散されるに至り、誤った情報が『都市伝説』のように定着したものかと思われます。

なお、ご本人がデマと断言されている通り、『赤丸稲荷の古文書』なんてものは、存在しません。

✅以下、『節分と丸かぶり寿司』の話に移る前に、先ずは『節分』の説明を。

~そもそも『節分』とは?~

🔹実は「節分」とは、季節の節目である立春、立夏、立秋、立冬の「前日」のことで、「一年に四回」存在します。

特に昔は季節の分かれ目には体調を崩したりして邪気が身体に入りやすいと考えられていたので、季節の節目(節分)の当日や季節明けの日に、神社や古刹で執り行われる神事仏事や、民間信仰を含め、様々な邪気払いの行事が行われたり、邪気を払うと信じられている食べ物を作って、飾ったり食べたりしてきました。

余談ですが、元々「年越しそば(節分蕎麦)」も、細く長く生きられるよう願い、節分の日にいただくお蕎麦でした。

節分(せつぶん、せちぶん)は、雑節の一つで、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のこと。節分とは「季節を分ける」ことも意味している。江戸時代以降は特に立春(毎年2月4日ごろ)の前日を指す場合が多い。

太陰太陽暦(旧暦)では、立春に最も近い新月を元日とし、月(太陰)の満ち欠けを基準(月切)にした元日(旧正月)と、太陽黄経を基準(節切)にした立春は、ともに新年ととらえられていた。したがって、旧暦12月末日(大晦日)と立春前日の節分は、ともに年越しの日と意識されていたことになる。今も節分を「年越し」「年取り」と呼ぶ地域があるのはこの名残である。

✅次に、どうして巻き寿司を切らずに丸ごと食べるようになったのかを主に引用しつつ明記していきます。

◆『恵方巻』こと『丸かぶり寿司』の歴史

~由来~

・発祥の地:大阪府 大阪市 此花区(おおさかふ おおさかし このはなく)

・参考資料:郷土史『伝法のかたりべ(五)-旧・申村を含む-』

今や節分の定番である「巻き寿司の丸かぶり」。

実は、此花区の伝法=でんぽう(此花区にある町名、当時の名前は「申村=さるむら」)が「発祥の地」と言われています。

昔の節分の日、今は伝法地域となっている当時の申村(さるむら)では、「世念講(よねんこ)」といわれる講があり、そこでは村の若者や船頭衆や川人夫が集まって、夜通し雑談や将棋・囲碁・花札、墓場への肝試しなどを楽しんでいました。

このとき「巻き寿司」を食べることが当時の習慣でしたが、人数が多いので、巻き寿司を切り分けていては間に合わず「腹がすいた。切らずにそのままおくれ」の声が高まり、丸かぶりするようになったのが発祥と言われています。

此花区郷土史研究資料『伝法のかたりべ(五)-旧・申村を含む-』(勝安男著)6頁の中に以下のような記述があります。

「(省略)昼食夜食は巻寿司を食べることが習わしとなっていました。

(省略)鮨(すし)を巻くだけでも目の回るような忙しさです。

切る暇などはありません。(省略)

『姉さん、切らんとそのままおくれんか。腹が減ってグーグー言うとるわ。上品な食べ方せんでも、みんな顔見知りのもんばっかりや。』

(省略)そこで、鮨(すし)の丸噛りとなるのでありますが、宿の女房が、

『あんたら、ちょっと待った』

と一声、

『鮨(すし)を噛るとき、家の神棚に、今年も元気でいられるようにと、拝んでから噛るのんやでぇ。』(以下、省略)」

(※下記サイトより引用)

恵方巻こと『丸かぶり』のはじまりは、諸説ありとは言われていますが、郷土史の記録によると、起源は花柳界や色町からではありませんし、食べていたのは芸者さんや遊女さんたちでもありませんでした。

以下に関連記事を一つ。

「地域経済活性化につながれば」という想いのもと、地元の食物文化科に通う学生さん方が、ホテルで巻きずしを作り、レストランの利用客に振る舞っていらっしゃいます。

子供たちが一生懸命頑張っている姿を見ると、これ以上、猥褻な話と紐付けしたガセネタが広まらないようにと願うばかりです。

✅次に、大阪商人の周辺で、昭和の初期頃には節分に家で「巻きずし」を作って食べていたという記録を明記していきます。

節分に恵方を向いて無言で丸かぶりする巻き寿司を「恵方巻き」という。

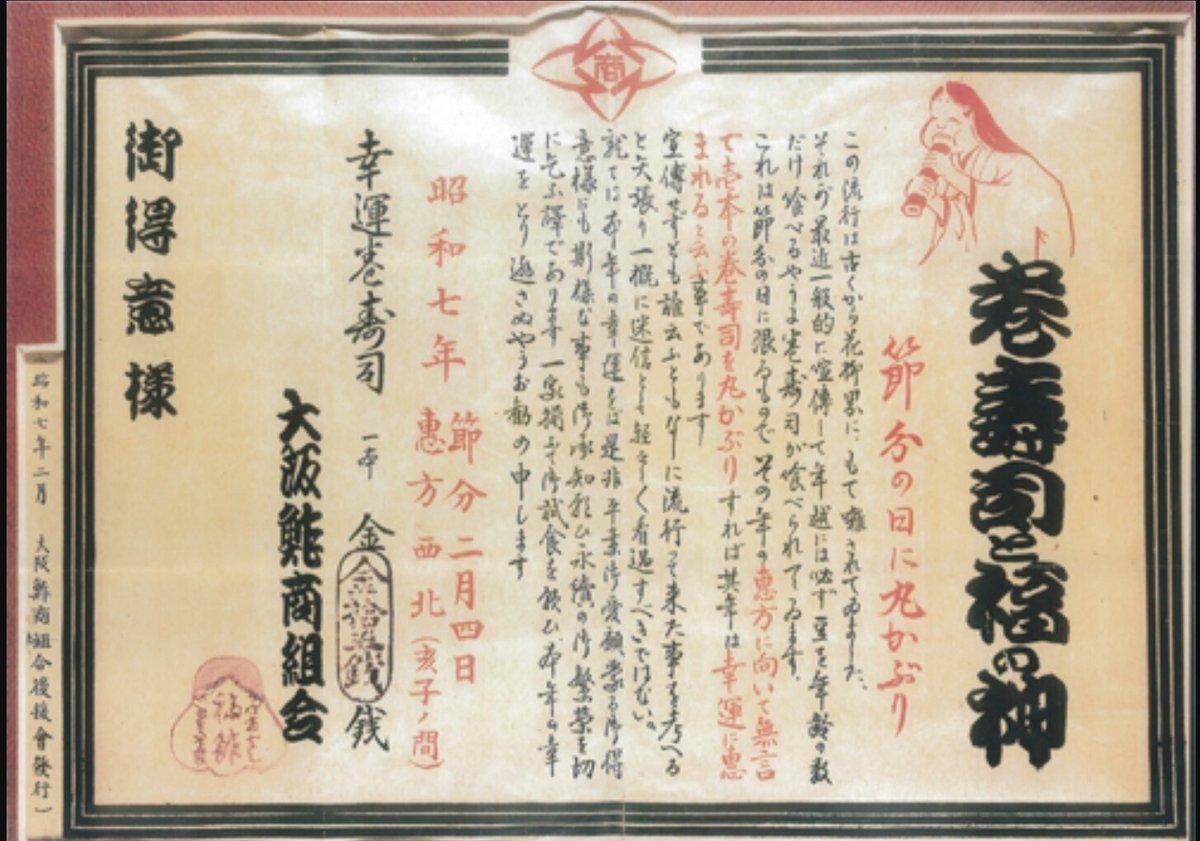

節分の当日は、寿司店やコンビニ、スーパーの店頭に巻き寿司が山積みにされている。「恵方巻き」は、戦前の大阪では「幸運巻寿司」として一部の寿司店で販売されていた。その「幸運巻寿司」の宣伝用のチラシは、大阪鮨商組合後援会発行の昭和七年と昭和一二年のものが現存し、デザインに共通性がみられる。

民俗学の分野では、「岩崎竹彦」が早くからこのことに着目し、いくつかの論考を発表している。

また岩崎の研究以降、何人かの研究者によつて「恵方巻き」に関するデータの集積と分析がおこなわれ、現代の「恵方巻き」研究について進展がみられる。

しかし、戦前に遡っての新資料の発掘には至っていないのが現状といえる。

そこで本稿では、戦前の「幸運巻寿司」の背景となるものについて考えてみたい。

🔴大阪商工会議所創設者の娘、杉村久子の日記より🔴

🔸杉村久子は、幕末から明治期の日本の武士で実業家の五代友厚(ごだい ともあつ)の四女として大阪中之島二丁目で生まれた。久子が二歳のときに友厚が死亡。そのあと義兄龍作のもとで育てられ、明治34(1901)年、17歳で大阪市東区南久太郎町の杉村商店の後継者・杉村正太郎氏と結婚。結婚後は杉村本店兼住宅に住み、二人の男子をもうけた。大正14(1925)年に本店が同区内の船越町に移転したとき、住居を兵庫県川辺郡伊丹町(現・伊丹市)に 移転。さらに昭和六年には大阪の帝塚山に転居し、戦時中は兵庫県宝塚市に疎開している。

* * * * * *

杉村久子の昭和3年の日記には、節分の巻き寿司のことが記されている。

その当時、杉村商店は大阪市東区にあり、住まいは兵庫県の伊丹町であつた。

この年の節分に、杉村家では「配り物」として大量の「巻き寿司」をつくっていたのである。

日記によれば、昭和2年は2月4日が節分で、前日から巻き寿司の材料の準備に取りかかり、当日は、朝から午後3時までかけて50本の巻き寿司をつくり、それを親戚や関係先に届けたとある。

* * * * * *

「主人朝八時起出、九時半大阪行、帰りに座摩神社、いなり神社と伊丹宮様とを参詣して四時過帰宅、夕六時過に節分豆、年を取り、夕食に巻寿し食されたるに、味気に入らす一丈食し、あとハ切りし分弐切程より取られす、不天(不貞る?)を見ぬき、久子カツカリ(ガッカリ?)し」

などとある。

杉村久子日記により、大阪で暮らしてきた人たちの一部には、すでに昭和初期には節分に巻き寿司をつくり、それを親戚や仕事関係者などに贈ったり、自宅で食べたりする習慣があったことがわかる。

《中略》

ただし、この慣習がどの程度まで広まつていたのかは不明。

※注意pdfファイル:https://researchmap.jp/itohiro/misc/18037059/attachment_file.pdf

辻尾榮市氏古稀記念 歴史・民族・考古学論攷(Ⅰ)

以上、伊藤 廣之氏が発表された『近代大阪の節分行事と巻き寿司』より一部、引用させていただきました。

また、「節分の日」と「恵方」の関係についても、上記pdfファイル内に記されています。

「節分の日」に、皆がまるで現代のハロウィーンのように仮装して百鬼夜行となり、氏神さまに参詣(恵方参り)するお話など、大変、興味深く拝読させていただきましたが、長くなりますので、こちらでは省略させていただきます。

✅次に、何故「節分に巻きずし」を食べることが 商人たち以外の一般の人々にも "広まった" のかを明記していきます。

「一月往ぬる、二月逃げる、三月去る(いちげついぬるにげつにげるさんげつさる)」

古来よりこの言葉は、正月から三月までは行事が多く、あっという間に過ぎてしまうという意味ですが、特に二月――、

お商売の経営に少しでも関わった、また関わっていらっしゃる方はよくご存じかと思います。

昔から商人(あきんど)にとって、二月は、店の稼働日が少なく(基本的に二十八日しかありませんので)、あっという間に過ぎ去ってしまい、かつ、年末年始の反動からか、お客様の財布の紐が固く結ばれる月と言われていて収益がカクンと下がる悩み多き月でした。

しかし、(賃貸しならば)支払う家賃がその月だけ下がるわけではありません。そのほかの経費も他の月とほぼ似たり寄ったり。

そこで、「大阪鮓商組合」が、じわじわと広まっていた『丸かぶり寿司』に目を付けます。

その時、配られたチラシが、こちら。

『巳の日に巳寿司と云ふてお寿司を喰べるやうに毎年節分の日にその年の恵方に向つて巻寿司の丸かぶりをすると大変幸運に恵まれるといふ習しが昔から行事の一つとなつてゐて年々盛になつてゐます。

お得意様にも一家揃ふて御試食願ひ本年の幸運をとり逃さぬやうお勧め申上ます』

節分に恵方(その年の縁起のよい方角)を向いて巻き寿司を丸かぶりする風習がある。このチラシは、それが確認できる古い資料のひとつで、昭和15年(1940)のものである。大阪鮓商組合後援会が印刷し、東区(現中央区)の寿司店・美登利が客に配ったもの。巻き寿司の値段は20銭(現在で500円程度)で、幸運に恵まれるとしている。

どうやらこれが功を奏したのか、市井の人々にじわりじわりと『丸かぶり寿司』の文化が広まっていきます。ウナギを食べる「土用の丑の日」と似たようなものかと思われます。

尚、もう一枚現存するこちら ⇧ のチラシの『巻寿司と福の神 節分の日に丸かぶり この流行は古くから花柳界にもて囃されてゐました』の一文だけを切り取り、「下品な行為が行われていた」と吹聴されている方々もいらっしゃるようですが、もしそのようなことが大々的に行われていた場合、わざわざキャッチコピーとしてチラシの文面に入れるようなことはしなかったでしょう。

お寿司屋さんのお客さん達が、デマを吹聴している人々のように、花柳界をいやらしい目で見ているような人達が大半だったとしたら、このコピーを読んで、「花柳界で人気だなんて、うちも家族の人数分、いただこうかしら」と寿司を買って家で食べることはなかったでしょうし、『丸かぶり寿司』の文化が広まることもなかったでしょう。

「キャッチコピー」とは、顧客の注意を引き、購買意欲をくすぐるために書かれているものです。

昔、町の女性達に、浮世絵に描かれた遊女が結っている女髷が流行ったり、襟(えり)からうなじが少し見えるような芸者さんたちの着物の着方が流行ったり、花柳界は、なにかと流行の最先端でもありました。

二枚目のチラシに書かれている「花柳界にもて囃されてゐました」という宣伝文句は、「流行を一歩先取りしている界隈で人気ですよ」という意味だと思われます。

✅次に、なぜ『恵方巻』という名前がつけられたのかを明記していきます。

~恵方(えほう)とは?~

陰陽道(おんみょうどう)に基づく方角の吉凶をいう俗信。

吉方とも書き、明方(あきのかた、あきほう)ともいう。

十干(じっかん)十二支の組合せによってその年の恵方を決める。

陰陽道で歳徳神(としとくじん)様のつかさどる方角をいったものであるが、日本では正月に歳神(としがみ)が訪れてくる方角と理解し、門松迎えには自分の山でなくとも、恵方の山から自由に切ってきてよいといったり、鍬(くわ)初めなどの仕事始めに際しても、恵方の田畑で儀式を行う。

元日の朝早く牛小屋を見回り、そのとき牛の向いていた方角を恵方とする例もある。

年の初めにあたって、その方角にある神社や寺に参拝するのを恵方参(えほうまい)りという。朝暗いうちから出かけ、人より先に行ってお札(ふだ)を頂いて帰ってくる。

現在は、村氏神に参る初詣(はつもう)でと混同し、恵方の社寺に初詣でをしたり、また、社寺や交通業者の宣伝もあって、方角などには関係なく、有名な社寺に参ることが多い。

[井之口章次]

陰陽道で、その年の福徳を司る神である「歳徳神(としとくじん)」様がいらっしゃる「恵方」に因んだ名前が付けられた巻きずし、『恵方巻』は、1989年、広島県のセブン・イレブンによって考案されたといわれています。

事の始まりは1989年、広島県のセブン-イレブンより。――その当時、関西の風習としてあった「節分の日にその年の縁起のいい方角(恵方)を向いて無言で太巻き寿司をまるかぶりする」という情報にもとづいて恵方巻を一部の店舗で販売したのが始まりです。

『縁起のいい風習』としてお店で紹介しながら、翌年より販売エリアが広がり、95年には関西以西の地区に、そして98年には全国のセブン-イレブンで恵方巻を販売するようになりました。

こうして一部地域の食文化が全国へと広がり、今ではすっかり節分の定番のお寿司として定着しました。

ちなみに、巻き寿司というスタイルは「福を巻き込む」という願いからきており、切らずに食べるのは「縁を切らない」という理由があるそうです。このようなことから、恵方巻は別名を「まるかぶり寿司」とも言われてます。

恵方巻をまるかぶりして、福を巻き込みましょう!

『丸かぶり寿司』や『幸運巻寿司』、一部の寿司チェーン店では『縁起巻』と呼ばれていた太巻きが、『恵方巻』と呼ばれるようになったのは、一九八九年からで、それが全国的に広まるきっかけを作ったのは、広島県のセブンイレブンでした。

目玉商品が無かった二月の「閑散期」、コンビニやスーパー、寿司チェーン店等が一気にこの商戦に乗っかり、「縁起がいい食べ物」ということがプラス効果を発揮し、全国へと浸透していきます。

その後、商戦がどんどん過熱。

二〇一九年、大量に作られた『恵方巻』が売れ残って廃棄されていることが発覚。農林水産省が作りすぎを控えるよう業界団体に要請する事態に至りました。

以来、『恵方巻』のロス削減に関する取り組み(予約販売の実施、当日のオペレーションやサイズ・メニュー構成の工夫等)が行われるようになり、令和三年には、農林水産省が、需要に見合った販売などの恵方巻きのロス削減に向けた取組を行う事業者の募集を募ったところ、65の事業者が参加し、多いところでは六割のロス削減に成功しています。

元々、関西の料理の心髄は『始末料理』。

「始末」とは、食材をきちんと使いつくすこと。無理矢理使ったり、節約したりすることではなく、それぞれに見合った使い方でおいしく食べきることを言うのです。

今後は、『恵方巻』だけに限らず、季節食品のロス削減に向けて、このような食べ物を大切にする取り組みが広がっていくことを心から願います。

あとがき

最後に、こと下ネタに関しては、一人の好色家が思い付くことなら、もっと多くの好色家たちも同じことを思い付いていたかもしれません。

お座敷でお酒が入り、綺麗な芸者さんたちを前にして、出された食べ物で趣味の悪い卑猥な冗談を言ったお客さんも大勢居たことでしょう。

しかし、元々の『丸かぶり寿司(恵方巻)』には、前述のツイートのような話はなく、完全な「作り話」の「デマ」であることを、一人でも多くの方に知っていただければ幸いだと思い、こちらにまとめてみました。

※参考サイト

節分には、その地方、地域、土地ごとに伝わる独自の行事、独自の食べ物があるかと思います。

季節の節目にその地に伝わる食べ物を食べ、邪気を払って福を呼び込み、お祝いしませんか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?