【番外編】ほぼ人間!?なロボットを開発している企業達

AIが人間を駆逐する。

映画や書籍などでそんな過激な表現も巷に出るような時代に突入しました。

今日は番外編と題して、実用的ではないものも含みながら、ロボットの技術としてここまで出来ている、という例をいくつかご紹介しようと思います。

バク転ができるロボット2足歩行ロボット「アトラス」

Boston Dynamics社が開発した「アトラス」。

Boston Dynamicsと言えば、ロボットのダンス動画など人間や動物の動きをロボットに模倣させたことで一躍有名になりましたね。

今回のアトラスでは、「パルクール」と呼ばれる、道具を使わず障害物を乗り越える人間が行うスポーツをロボットが学習することによって、各動作を的確に行えるようになったとのこと。

斜めに傾いた複数の台を軽やかに走ったり、華麗なバク宙を成功させたり。5段跳びを軽々と成功させ、今度は障害物を跳び越える。

僕よりも運動神経が間違いなく良さそうです。笑

ちなみに学習が不十分だと顔からダイブする瞬間もあるらしいので、ほっとけない存在でもあるとのこと。

まだまだビジネスとしては実用的な用途ではなさそうですが、人間の動作を学習できるという証明は今後多くの可能性を秘めているかと思います。

分身ロボットorihime

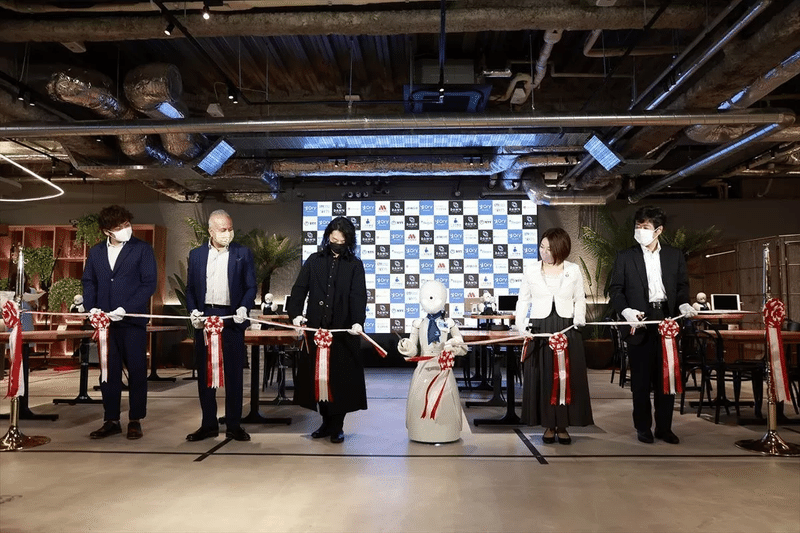

障害などで外出の困難な人達がパイロットとしてロボットを動かし、接客してくれるという「分身ロボットカフェDAWN ver.β」常設実験店が2021年6月に東京・日本橋エリアにオープンしました。

お披露目ではテープカットもorihime自ら参戦して実施。

「分身ロボット」の言葉の由来は、代表の吉藤氏自身が子供の頃、不登校になり、「なぜ人間は体が1つしかないのか。体が1つしかないから、体調が悪いと、学校で勉強したり旅行に行ったり、思い出が作れなくなってしまう」と思ったことから「もう一つ体が欲しい」がきっかけだそうです。

「もう1つの体」としての分身ロボット「OriHime」を作っていたとき、吉藤氏出会ったのが頸椎損傷で20年以上寝たきりだった番田氏。親友となった番田氏は秘書として、毎日OriHimeを使って出社していたが、「秘書ならコーヒーくらいいれてくれ」「じゃあそういう体を作ってくれ」という雑談がきっかけとなり、自走可能な「OriHime-D」の開発が始まった。

ビジネスとは今困っている課題や悩みへのソリューションで発生するものなんだと改めて感じますね。

ロボットはあくまで手段であり、ロボットを通じて障害者など外出が困難な人達に対して、「働く」という選択肢を提示したいという想いからだった。

人間 VS ロボット ではなく、人間 with ロボット な人生で行きたいですね。

玄関口まで荷物を持ってお届け!?Digit

Agility Roboticsは、約18kgの荷物を持ち運べる二足歩行ロボットDigitを開発、市場に投入した。

2015年末にオレゴン州立大学ダイナミック・ロボティクス研究所からスピンアウトして設立された同社は、二本足歩行のロボットの開発に成功、最初の顧客はフォード・モーターでした。

フォードは2019年からこのロボティクスのスタートアップとの共同研究開発に参加しており、フォードは、Digitと自動運転車をどのように使えば、「ラスト50フィート問題」、つまり縁石から玄関までの運搬に対処できるかを研究してきたそうです。

その中で、今回のDigitは自動運転のトラックから自らおり、荷物を運ぶ自動化を実現した、というわけだ。

車からおり、荷物を持ちながら玄関まで向かう姿はもう人間そのものではないだろうか。

「出来ない」を「出来る」に変える可能性を秘めている

ロボットがここまで台頭してきているのには、人間が出来ることを行うだけでなく、人間が「出来ない」ことをロボットが「出来る」ようにするニーズがあるのではないでしょうか。

例えば、orihimeでは外出が出来ない人がロボットを自分の「分身」とすることによって動作が可能となる。とすると、最終的にはその人の「脳回線」をロボットへ移す事ができたら、ロボットが自分の指示通りに動く未来が来るかもしれませんね。

例えば、Digitでは人口減少に伴うトラック運転手がいない(配送できない)から、ロボットが届けることが求められている。とすると、人があまり移動しない時に自動運転で移動し、ロボットが届けることにより交通渋滞が減る、そんな未来も来るかもしれませんね。

今を見つめ、未来を予想し技術を創る。そんな思考が、現代人には求められているのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?