文章読本

谷崎潤一郎の『文章読本』を久々に読むと、まったく中身を忘れていた分とても面白かった。一章四節では日本の古典文学と英米文学とを引用し、日本語がいかに語彙が少なく外言語的であるか、英語がいかに形容詞を連立し説明的であるかを説くが、その格好な例として、英米文学を和訳するには日本語として間延びしがちであるし、日本文学を英訳するにあたっては行数が格段に増えてしまうことを挙げていた。

これは優劣の話でなく、各文化の様相を言語及び文学作品から検討するものである。日本には雄弁をもって讃えられた偉人が見当たらないばかりか、昔から能弁の人を軽蔑する風潮さえある。以心伝心という言葉のように、日本の文化ではむしろ暗黙の了解を潔いものとして受け入れる。このことがまた、昨今のいろいろな不穏な事態を引き起こしていることは、欧米文化と日本文化との歪みによるものかもしれない。実際、言語外に多様な意味を委ねることには不利点も多く、場合によっては大問題であることも間違いない。特に現代社会においては、はっきりとした物言いや確固たる声明を有することが第一に求められているが、それはすなわち、これまでの日本においてそのような事が求められていなかったという事実の証明にもなっている。

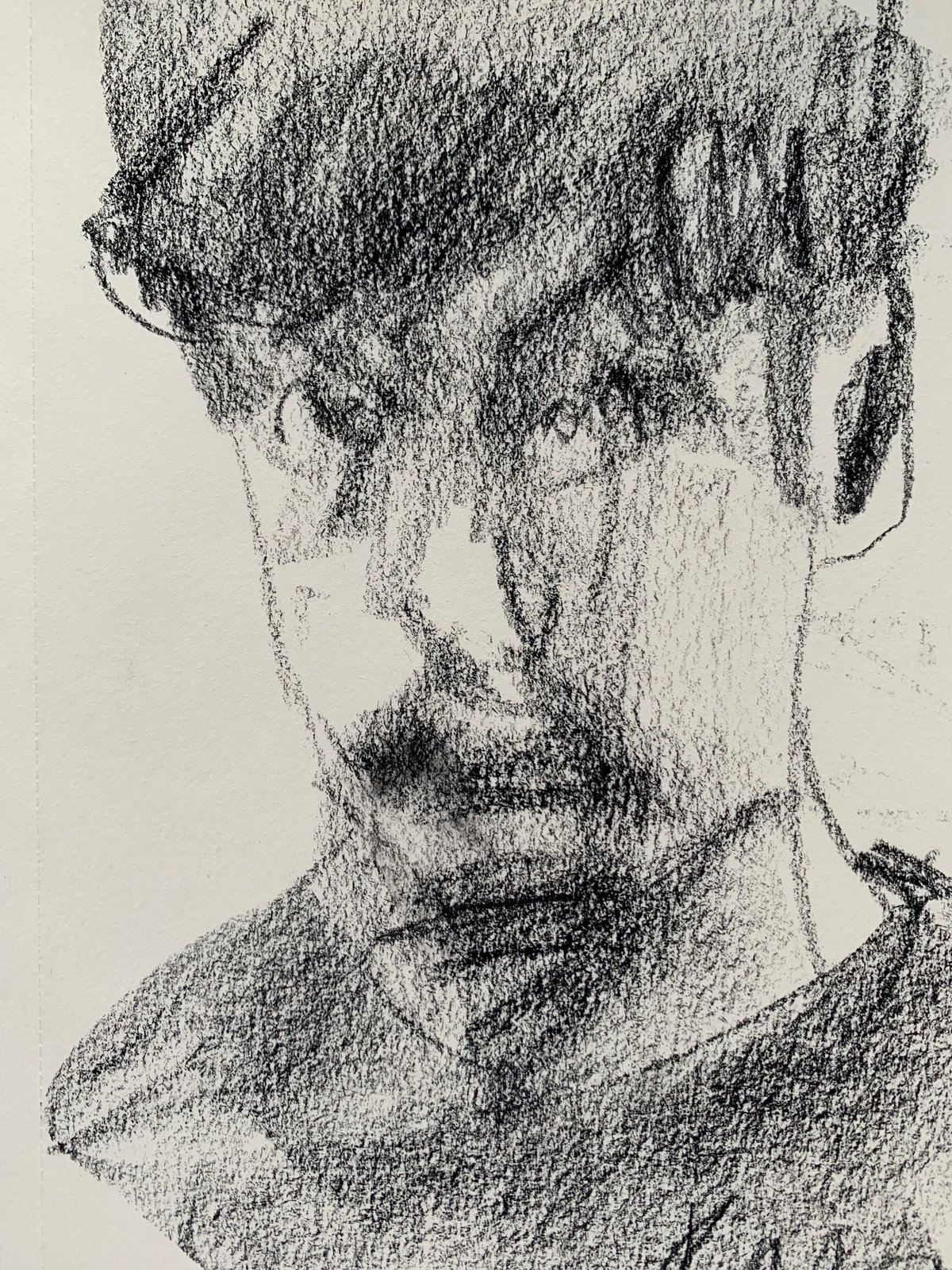

しかしこの語彙の少ない日本文化は、絵画という分野においては特段優位になる。すなわち絵画とは作品と鑑賞者の以心伝心に他ならないからである。作品はただ”ある”のみで、湯も沸かせず、腰もかけられず、何の道具にもならない。ただ”ある”という点で絵画は自然と同じであり、森林を見て憩い、夕暮れを見て嘆くようなものである。一方で現代アートとはそのキャプションや記号の含意を旨とするものであるが、こちらはさながら道具のようである。道具にはこう使うべしという情報がつきものであるが(やかんなら湯を沸かすもの、椅子なら腰をかけるもの)、現代アートもそのまま、このようである。

概して表現というものは取りこぼす。それだから物事を描写するにあたっては、逐一比喩や形容詞を追加することでもってそれを詳細に説明していこうとする訳だが、加減を知らないとこれは際限が無いばかりか、進めば進める程に駄文の感を極めてゆくという負の連鎖である。絵画ではいっそ大胆な筆致でもってこれを包括し、現代アートではスマートに記号を設定してそれに全ての情報を付与し対処する。

人間は眼前あるいは脳裏の事象をそっくり表すことができない。努力の甲斐なく、絶対に敗れるのである。このことを忘れ、あるいは出来るはずだと妄信することによって、延々と補足説明をこれに付け加えていってしまうのは人間の業である。むしろ「おそろし」や「あはれ」といった限られた言葉でもって大まかに描写する方がよほど潔く、またよほど豊かな表現と言えるだろう。いわゆる奥ゆかしさは、鑑賞者に想起せしめるような寛容な表現からなるものである。以心伝心というのはこの意味である。線一筋に地平線を見るのである。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?