【文フリ】エロゲ/ノベルゲーム論を寄稿しました【東京】

今週日曜日(2024/5/19)に開催される文学フリマ東京38にて頒布される、くるみ瑠璃さん主催の美少女ゲーム批評総合誌『ビジュアル美少女 Vol.2』に文章を寄稿しました。

詳しくはこちら ↓ のnoteをご覧ください。

主催・編集のくるみ瑠璃さん、マジでお疲れ様でした。いろいろとご迷惑をお掛けしました。

わたしが書いたのは……

"「美少女ゲーム」批評による〈美少女〉ゲームの解体──『フラテルニテ』、『ヒラヒラヒヒル』を例として── " という文章です。

全部で100ページほどの冊子のうち、ほぼ半分(45ページ)がわたしの記事に占められていることに気付いて愕然としました。注釈を入れると3万字以上あります…… 申し訳ねぇ~~~~!!!

ただ、手元の『ビジュアル美少女 vol.1』を覗いてみると、全170ページ中、江永泉さんの記事が60ページ以上を占めていました。

くるみ瑠璃さんに

「「美少女ゲーム」批評による〈美少女〉ゲームの解体」おどりば

前号「ビジュアル美少女Vol.1」に掲載された江永泉さんの論考「美少女ゲーム批評についての異端的論考」を引き継ぎつつ、どのような作品批評が可能かが論じられています。「フラテルニテ」および「ヒラヒラヒヒル」という作品がクィア批評の立場からどのような主張が引き出せるか分析されています。

と ↑ のnoteで紹介して頂いているように、わたしの記事は前号の江永泉さんの論考に対する応答として(無理やり)始まっているため、内容はともかく、少なくとも一緒の本に載った記事のなかでの(分量の)浮き具合にかんしては正統的に引き継ぐことができたかと思います、なんつって………

ともかく、わたしの文章は大きく分けて4つのパートから成っています。

① はじめに

②『フラテルニテ』論

③『ヒラヒラヒヒル』論

④ 蛇足/追伸

まず①「はじめに」では、前述の通り、前号の「江永論考」への応答(という名の自分語り)から始まり、最近の「クィア」なゲーム批評の動向を少しだけ紹介したうえで、改めて、なぜ自分がエロゲ(「美少女ゲーム」?)を遊んで論じるのか、どのように論じたいのかを宣言しています。見出しタイトルは

はじめに──江永論考の非礼な継承

と

2020年代のクィア・ゲーム批評と「美少女ゲーム」批評

です。

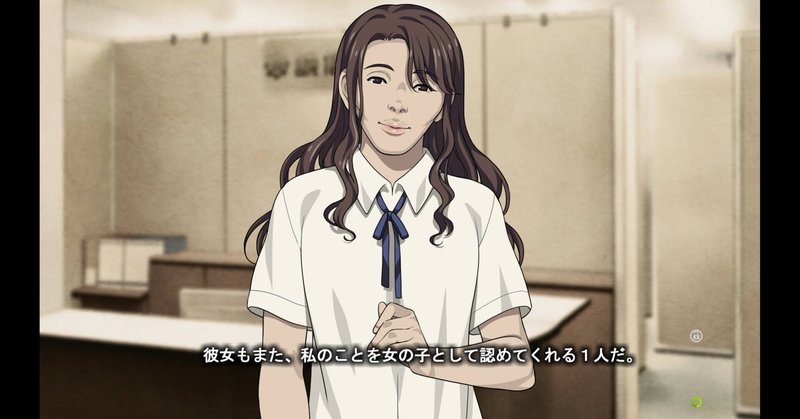

本文中でも引用紹介させて頂いた、とても良い記事

評論のメインとなるのはパート②と③──すなわちCLOCKUP制作のエロゲ『フラテルニテ』(2014)の作品論と、アニプレックス・エグゼ製作/BA-KU開発のノベルゲーム『ヒラヒラヒヒル』(2023)の作品論です。2つのパートは独立しているため、どちらか一方だけ読むことも可能です。

『フラテルニテ』は、その過激かつ退廃的なストーリー内容から、しばしば「鬱ゲー」などというレッテルを貼られて、キャッチーなグロテスクさや「救いのなさ」が過剰に持ち上げられることがある作品です。しかしわたしは『フラテルニテ』を、きわめて倫理的かつ上品かつ誠実なエロゲであると見なしており、そう思わせる大きな要因であるところのある1人の登場人物に着目して、フェミニズム/ルッキズム批評(の・ようなもの)を書きました。見出しタイトルは

『フラテルニテ』論──〈美少女〉ゲームのなかの「美しくない」少女のゆくえ

です。

③の『ヒラヒラヒヒル』論は、昨年(2023年)12月に投稿した「感想メモ」noteの改稿版となっているため、実質、今すぐに読めます ↓↓

この感想メモに加筆する形で、ニトロプラス制作『沙耶の唄』(2003)をもっとも「美少女ゲーム」らしい作品として挙げて、『ヒラヒラヒヒル』と比較しています。見出しタイトルは

『ヒラヒラヒヒル』論──「美少女」と「化け物」の癒着関係

です。

余談ですが、今回の文章を提出し終えたタイミングで公開されたこのインタビュー記事はなかなか興味深かったです。

①~③のここまでと「おわりに」で文章はいったん閉じ、④蛇足/追伸 がその名の通りに投げやりにつけ加えられて終わります。すなわち、わたしの今回の寄稿文の末尾は

蛇足/追伸──「性癖」としてのフェミニズム

という5,000字弱のエッセイです。この見出しタイトルから察することができるように、ネットに一般公開するのは不可能な、同人誌というメディアへの寄稿だからこそ載せることができた文章です。前々から書きたいとずっと考えていて、noteに投稿しようか迷ったこともありましたが、今回、このような機会に恵まれて書くことができました。

わたしにとって「エロゲ」への興味・好感と、「フェミニズム」への興味・好感は切っても切り離せないものです。したがって、わたしが「美少女ゲーム」批評誌に載せるための「美少女ゲーム」論を書くとしたら、このようなものでしかあり得ない。そんな内容の論考になりました。ここまで紹介してきた通り、本当ならば個々に完結している独立した4本ほどのバラバラの文章を、"「美少女ゲーム」批評による〈美少女〉ゲームの解体" という軸によって無理やり串刺して一連の文章に見立てた、ひどく不格好で洗練されていない記事です。

良くも悪くも、こんなものは自分にしか書けないだろう!と開き直るしかない内容になっております。わたしより学がある人も、わたしより学がない人も、わたしよりずっと文章を書くのが上手いひとも、下手なひとも、絶対にわたしのこんな文章は書くことができません。そんな自負のもとに、この本を手に取って下さる人々に、わたしの文を送り届けようと思います。率直な御感想・御批判まってます!

P.S.

わたしも文フリ現地に伺うつもりなので、みなさんにお会いできるのを楽しみにしております。連絡まってま~す

前回の寄稿

この同人誌じたいの喜ばしい売上と好評のわりに、自分の記事への反応が(身内以外では)まったく見当たらなくて悲しい…… 「しょーもな」の一言でもいいから、誰かが読んでくれているという実感が……欲しい!!

文フリ後、通販もするらしいですよ~

まだ ↑ ないけど是非チェックしてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?