2019年上半期 国内・海外小説ベスト

恒例の読んだ小説(文学)ランキングだが、あまりやる気が起きないので今回はかなりテキトーに済ませることにする。

画像やAmazonリンクもナシ。気になるのがあったら自分で調べて。

いつも通り国内小説はベスト5で海外小説はベスト10。

読んだ本の全リストを最後に載せる。

まずは国内小説から。

第5位 「蜜のあはれ」 室生犀星

室生犀星(むろうさいせい)は初めて読んだ。会話オンリーで進む短編。

雌の金魚とそれを飼うおじさんの話で、とにかくこの金魚っ娘のよく喋ることったらありゃしない。ちょっと引用してみる。

「あたいね、をぢさまのお腹のうへをちよろちよろ泳いでいつてあげるし、あんよのふとももの上にも乗つてあげてもいいわ、お背中からのぼつて髪の中にもぐりこんで、顔にも泳いでいつて、おくちのところにしらばくとまつてゐてもいいのよ、そしたらをぢさま、キスが出来るぢやないの、あたい、大きい眼を一杯にひらいて脣をうんとひらくわ、あたいの脣は大きいし、のめのめがあるし、ちからもあるわよ。」

一人称が「あたい」の金魚。しかも独占欲と嫉妬心が強い。

驚いたのは、話の途中でしれっと「実はこの金魚がしゃべるというのはこの男の妄想」というのが、よりにもよって金魚自身の口から語られるところ。その設定自体は分かるけど、それを妄想の産物である「あたい」が饒舌に語るってことはそれ自体もをぢさまの妄想であって、でも遍く小説とは妄想なのであって…とか考え出すと深みにはまりそうだが、とにかくセリフが魅力的すぎてあまりそういうことを気にする気が起きなくなる。

ひとによっては本作を日本文学の最高傑作に挙げるらしいが、なんとなくその気持ちは分かる。

第4位 「アップルパイの午後」 尾崎翠

尾崎翠も今年になって初めて読んだ。代表作である「第七官界彷徨」をまず読んだが、そのあとに手にとったごく短い戯曲である本作のほうが私には刺さった。

兄 何が月夜の溜息なんだい。

妹 ほんとに読まないの。夜露に濡れた足があって四本よ、足のぐるりにこおろぎの媾曳があって、こおろぎの上に二つが一つに続いてしまった肩が落ちてて月光の妖術で上品な引きのばしよ、遠景の丘に文化村のだんだんになった灯があって、その一ばん高いのは月光の抱擁に溶けこんでいて、低いのは夜露に接吻しているの。それで、四本の足は月夜の溜息なのよ。

兄 (てれて)莫迦。もうすこし人なみな物言いを稽古しろ、代名詞使いめ。お前の言葉と来たら年中謎々なんだ。

ここを読んだときに「これはヤベえ」と惚れ込んでしまった。要は学校の雑誌に掲載された兄の想い人の女学生の書いた詩文を朗読しているだけなのだが、初見での衝撃がすごくてとにかく参った。

「第七官界彷徨」を読んでいても思ったのは、この作家の文の独特さである。飛び抜けて変というわけではなく、その雰囲気の唯一無二さはちょっと形容するのが困難だ。驚くべきはその文章の新しさ、瑞々しさにも関わらず、宮沢賢治と同世代なほど昔の作家だということだ。今読んでも全く古びていない尾崎翠の作品は、おそらく時代が進めば進むほどますます「発掘」され評価されていくのだろう。

第3位 「異セカイ系」 名倉編

昨年だかのメフィスト賞を受賞した作品らしい。(これで初めてメフィスト賞なるものの存在を知った)

メタフィクション大好き人間であるところの私は、その類の怪作ですこぶる評判が良いと聞き及び本作を手にとった(正確には電子書籍なので手にとったのはスマホであるのだが)。そして一晩で読んでしまった。久しぶりの徹夜小説である。

メッタメタのフィクションであり、多くの仕掛けが施されているため具体的な内容には触れないが、最後まで読んで私が心に抱いたのは、これだけぶっ飛んだめちゃくちゃな話を展開していながら、書き手の超がつくほど真面目で素直で優しい性格が通底しているような気がする、ということだ。いや、小説を読んで作者の人間性について推量をめぐらすほど愚かな行為はないということは十分承知しているつもりだが、それを踏まえた上で敢えてこう言いたくなるような、特殊な作品なのだ。酢シュン!

第2位 「少女庭国」 矢部嵩

本書については上記のnoteで読み終わった直後の感想を書き殴ったのでここでそれを繰り返しはしない。ひとまずは、長らく絶版で電子書籍でしか読めなかった本作が、このたび文庫本化されたということで、非常にめでたい。いくら百合SFだとかいう不適当な(と私は考える)レッテルを貼られて喧伝されようが、とにかく本書がひとりでも多くの読者を獲得することの素晴らしさに比べれば、文句を言いたくなる口も塞がるというものである。

さて、上のnoteで書き忘れたことを一つ。本作は「小説を読む」という行為自体をそのまま追体験させる装置である、とつくづく思うのだ。

わたしたちが初めて読む本を開くとき、"それ"は得体の知れない一つの閉鎖世界として現前する。すべての小説はそのなかに固有の世界を有していて、それを読むということは、真っ暗なその世界のなかに手探りで分け入って、おそるおそる歩みを進めていくということだ。次第に足元やその先が明るみ始め、その小説世界の景色が少しずつ明瞭になってくる。このようなイメージで読書を捉えることは、さほど共感不可能ではないだろう。

『少女庭国』の世界に足を踏み入れた読者は、はじめ立方体の窮屈な空間に投げ出される。その理由も、主人公の女子の素性すら何もわからない。まさに"真っ暗"な状態だ。ページを繰るうちに、だんだんと空間は「開拓されて」ゆく。そのコンクリートの閉鎖空間の物理的な広がりは、われわれ読者が本書に抱く抽象的な小説世界の広がりと見事にオーバーラップする。この感覚が、本書を読んでいるあいだ頭から離れなかった。こうした感覚を体感させてくれる小説というのは、ありそうでいて私にとっては初めてだった。それが、わたしが本書を広く読みつがれるべき名作として強く推す理由のひとつなのだと最近気づいた。

第1位 「水滴」 目取真俊

これまで読んだことのあった沖縄の作家は『豚の報い』の又吉栄喜くらいだった。目取真俊(めどるま しゅん)は1997年に本作で芥川賞をとっており、名前だけは聞いていたが食指が動かず、本作を読んでそのことを後悔した。

…まあわたしは「読んだときがその本に出会う最良のタイミング」だと思っている(これは音楽や他のあらゆることにも言える)ためそんなに後悔はしていないが、本作に絶大な衝撃を受けたことは本当だ。寝る前の読書のはずが、あまりに凄すぎて目が冴えて眠れなくなったほどだ。にわか中のにわかのわたしが言うのもなんだが、これまで読んできた日本文学のなかで川端の「片腕」と並んで最も凄い作品であると思う。「完璧な」短編小説のひとつといっても全く過言でない。

本作「水滴」はよく"沖縄版マジックリアリズム"と評される。村にすむひとりの男の足がある日とつぜん肥大して、足の先っちょから水が際限なく滴るようになる。寝たきりの日々を過ごすうちに、夜になると戦死した兵士の亡霊がその水を飲みにやってくる。

実に見事な導入というか、小説的なチャームにあふれている。本作の凄いのは、こうしたマジックリアリズムに始まって、50年前の戦争の記憶と贖罪という「重い」話題、それから滑稽で寓話的なオチまで、様々な要素がわずか数十ページに詰め込まれ、それらが一体となって沖縄という「場」を形作っているところだ。

唇が離れた。人差し指で軽く口を拭い、立ち上がった石嶺は、十七歳のままだった。正面から見つめる睫毛の長い目にも、肉の薄い頬にも、朱色の唇にも微笑みが浮かんでいる。ふいに怒りが湧いた。

「この五十年の哀れ、お前が分かるか」

石嶺は笑みを浮かべて徳正を見つめるだけだった。起き上がろうともがく徳正に、石嶺は小さくうなずいた。

「ありがとう。やっと渇きがとれたよ」

では海外文学編に入る。

第10位 『ピンポン』 パク・ミンギュ

「海外文学」とは言うものの、読むのは南北アメリカやヨーロッパにどうしても偏ってしまう。わたしは本書で晴れて韓国文学デビューとなった(というかアジアの海外小説で初)。

いじめられっ子の「僕」は、ある日とつぜん原っぱのド真ん中に現れた卓球台で、同じくいじめられている「モアイ」と卓球を始める。

このあらすじだけでもう最高で読む気になってしまう。本書は世界における多数決に負け続けるわれわれの物語だ。パク・ミンギュの紡ぐ文体は前衛的だが同時にポップであり、なるほどそりゃあ人気作家になるよなぁと納得した。適切な喩えかはわからないが、わたしは漫画家でいうところの浅野いにおに近い何かを感じた。前衛にして王道。

中学生の「僕」による一人称なのでとても読み易い。内容的にも共感がし易く、スッと物語に入っていける(終盤の展開はぶっ飛んでいるが…)。ということで、本書は初めて現代の海外文学を読んでみたい若者にオススメの一冊である。本が好きなら小中学生でも十分に読めるだろうし、それでいて内容は現代人の感性を見事に撃ち抜く一級品だ。

第9位 『文学会議』 セサル・アイラ

じゃかじゃかじゃかじゃか・・・・・・じゃーーーーん!!発表しよう。

今期の「ぶっとんでる小説大賞」はアルゼンチンの作家セサル・アイラの『文学会議』に決定しま〜〜す!

…いやほんと、前述の『異セカイ系』とか『少女庭国』とか『ピンポン』とか、ぶっ飛んだ小説は(好きなので)たくさん読んだが、なかでも本書は異彩を放っていた。

このままでは最終目的地まで行けそうにないことがわかった。最終目的地というのは、なにあろう、世界征服だ。この点にかけて彼はマンガの典型的な〈マッド・サイエンティスト〉だった。世界征服というのもこれ以上はないほど控えめに設定した計画だ。なにしろ彼ほどの人間だから、それ以下では役不足というものだ。しかし彼にわかったことは、このままのクローン軍団(といっても、それも今のところ仮想の存在に過ぎなかった。現実的な問題として、まだ数体作っただけなのだから)では役に立たないということだったのだ。

このように、「マッドサイエンティストの小説家がカルロス・フエンテス(実在の大作家)のクローンを大量生産して世界征服しようとする」という筋書きだけでもかなりぶっ飛んでいるが、わたしが本当に衝撃を受けたのはストーリーではなく、その文体だ。

「何を語るかではなく、どう語るか」が大切なのが文学の要件だとすれば、本作ほど文学的な小説はそうそうない。一歩進んで二歩下がるどころか、一歩進むごとに絶えずナナメに横滑りし続ける文章、といったところだろうか。とにかくまどろっこしい文体に、思わず読書中に本から顔を上げて「なんじゃこりゃああああ!!」と叫んでしまった(マジ)

なお、本書には表題作のほか、「私」が夜の街を歩いていたらいきなり「やろうよ」と口説いてきた不良女子ふたりとともにスーパーマーケットを襲撃するという『試練』も併録されている。こちらもねちっこく横滑りし続けてから終盤に一気にギアを上げてトンデモ展開になる、という点では表題作と同様だ。

とにかく変な小説を読みたいと思っている諸君にオススメの一冊。

第8位 『20世紀ラテンアメリカ短篇選』 (野谷文昭 編訳)

今年の3月に岩波文庫から出たばかりの注目の一冊がランクイン。これはラテアメ文学ファン(にわか)としても、満足度の高い短編集だった。

お目当ては昨年の1位に選んだ『夜明け前のセレスティーノ』のレイナルド・アレナスの初邦訳短篇『目をつぶって』。これはアレナスお得意の少年によるひとり語りが炸裂する佳作だったが、思わぬ掘り出し物はほかにあった。

16編のなかでもいちばん良かったのは、エレーナ・ガーロ『トラスカラ人の罪』。わたしが海外文学を読む理由は自分でもよくわからないが、海外文学を読んでいてもっとも「良かった!」と感じるのは、それまでの自分の価値観・評価軸とはあまりにかけ離れすぎていて、好きか嫌いかすら判断できず、その前にひたすらひれ伏すしかない…そんな作品に出会えたときだ。『トラスカラ人の罪』はまさにそんな一作で、したがってどこが凄かったのかとか感想を言うことはできない。そんなの言うだけ無駄で、テクストと一対一で向かい合っているその瞬間が至福のときである。

ほかにも、イサベル・アジェンデ『ワリマイ』やアンドレス・オメロ・アタナシウ『時間』、アルフレード・ブライス=エチェニケ『リナーレス夫妻に会うまで』が特に印象に残った。

第7位 『地下室の手記』 ドストエフスキー

5大長編で有名なドスト大先生の中編小説である。これは19世紀に書かれた引きこもり中二病小説の最高峰であり、少しでも身に覚えがあるひとが無傷で読み通せるような代物ではない。ザ・自意識の垂れ流し。とにかく痛い。痛すぎる。

ところで諸君、きみらが聞きたいと思うにしろ、思わないにしろ、ぼくがいま話したいと思うのは、なぜぼくが虫けらにさえなれなかったか、という点である。まじめな話、ぼくはこれまでに何度虫けらになりたいと思ったかしれない。しかし、ぼくはそれにすら値しない人間だった。誓って言うが、諸君、あまりに意識しすぎるのは、病気である。正真正銘の完全な病気である。人間、日常の生活のためには、世人一般のありふれた意識だけでも、充分すぎるくらいなのだ。

しかしながら、19世紀のロシアにも増して、現代は自意識の垂れ流しの時代であるとも言える。わたしは「みんな」とは違うということを「みんな」へ向かって垂れ流して共感を得る時代。twitterのチュートリアルに本書の一読を義務付けるべきなんじゃないかと思うくらい、現代にも通用する人間の普遍的な自意識を描いていると思った。

特に、学生時代の同級生(≠友人)との飲み会で、みんなが盛り上がっているのを尻目に独り言を呟きながら数時間だれとも話さずにその場を歩き回るシーンなんか、身に覚えがありすぎて絶大なダメージをくらった。ウッ…(致命傷)

第6位 『重力の虹』 トマス・ピンチョン

ピンチョンのデビュー作『V.』をなんとか読み、「今年もっとも大きな読書体験となるであろうことは間違いない」と書いたのがちょうど一年前。それから早くも、ピンチョンの代表作にして現代世界文学にそびえ立つ問題作『重力の虹』に自分が挑戦することになるとは思っていなかった。

──読むことになったきっかけは?

自分:だいたい旧国鉄のせい。

──読んでみてどうだった?

自分:密度の濃い描写がキツくて10ページ読むのに数時間かかることもあり、何度か泣きそうになった。

──辛いだけの読書だった?

自分:そうではないのがこいつ(ピンチョン)の憎らしいところで、たまにめっちゃエモい挿話を挟んでこられると「しゅき…」となってしまう。本書を読んでいた数ヶ月はまるでDV常習犯の夫との同棲生活のようだった。

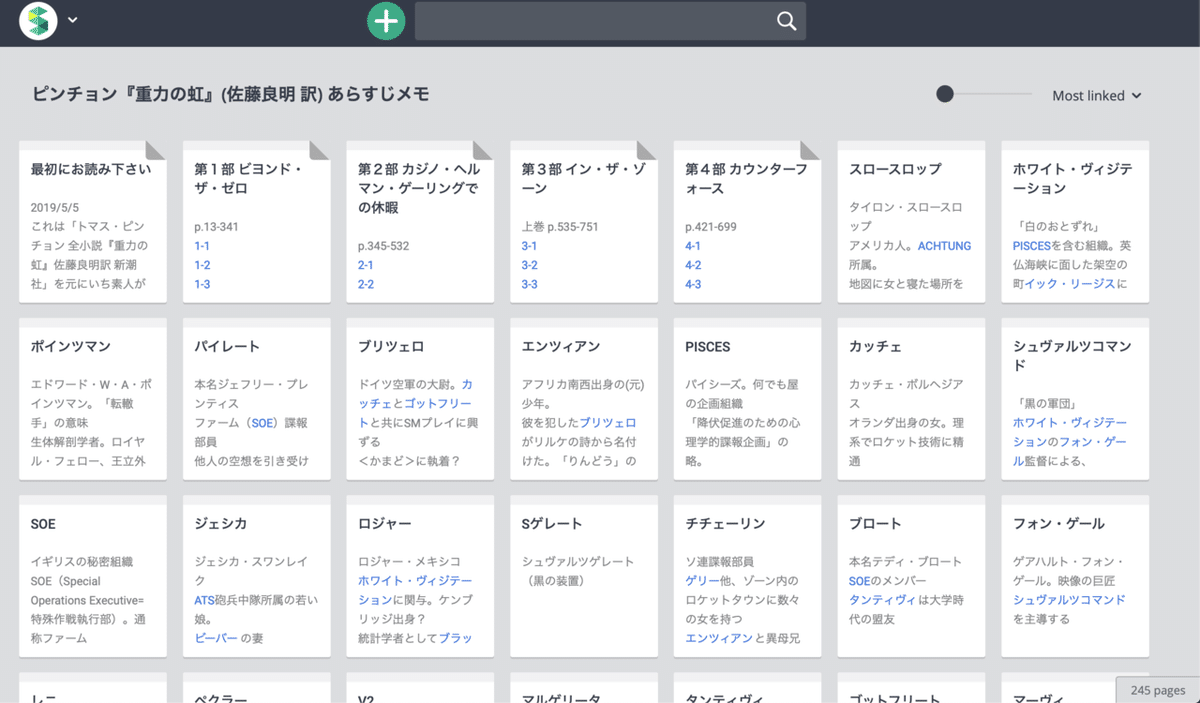

この難解で長大な小説を読むにあたって、初めての試みとしてscrapboxという便利なメモ帳ツールを使ってあらすじや人名を逐一まとめながら読んでいった。そうして完成したのがこちらである。

scrapboxの売りは、単語をリンクとして登録しておくと勝手にそのページが作成され、その単語が出てきたページをまとめて紐付けることができる機能だ。つまり、キャラ名をリンク化しておけば、数百ページ後に再登場したときに「誰だっけこいつ…?」と思っても、リンクを辿ってすぐに思い出せるのだ。これが、数百人にも及ぶ名前付きキャラが入り乱れる本書では非常に役に立った。

で、肝心の内容をお前は理解したのかよと言われれば、全然理解できていないと思う。第2次大戦中・後におけるV2ロケットを中心とした世界規模の陰謀が渦巻くなかを、ロケット男のスロースロップが振り回される──というのがいちおうの大筋なのだが、そこからはみ出た膨大なサイドストーリーの数々が多彩かつ高密度すぎて頭が痛くなってくる。それがピンチョンを読む醍醐味であるのだが。

特に印象に残ったのは、下巻冒頭の、ロケット技術者フランツ・ペクラーが毎夏にやってくる娘イルゼとともに遊園地へ出掛ける章。この章は本作のなかでも最も長く、ある意味「普通の」小説っぽい文体で話が進む。胸にクるのは、一年ごとにやってくる娘が果たして同一人物なのか疑念を持ちながらも、自分がそう信じることが大事なんだとペクラーが(入れ替わりを)気にせずに接する点。ピンチョンは『V.』においても、ひとりの人間が機械に侵食されていったり精神的に「解体」されていく過程を表現することで、自己同一性の問題を変奏して描いている。同じ問題を、ここで離れ離れになった親子の逢瀬に戦時下での淡い雰囲気をまとわせながら切なく描くという筆の上手さにほとほと感心させられた。

他にも、スロースロップが活躍する章はさながら冒険活劇のようなポップさで読みやすく楽しかった。

ポインツマンはじっとして、ロジャーと眼を合わせない。ロジャーが望んでいたとおりだ。そこに警備の警官が現れた。なんだよ、せっかくのクライマックスが──とお思いかもしれませんが、追跡シーンに詳しいあなた──タージ・マハール、ウフィッツィ美術館、自由の女神像を目にするたびに、チェイス・シーンを想起せずにはいられない、ワオ、イェイ、ダグラス・フェアバンクスが月光の塔を抜けて逃げていくぞって興奮しちゃう方々は、次のシーンにご注目──

今年はピンチョンの最新作『ブリーディング・エッジ』邦訳がいよいよ発売される。なぜこんなに楽しみにしているかというと、インターネットが本格的に描かれているらしいのだ。インターネットは現代社会における人間のあり方を根本的に変えたと思っているので、人間の本質を描くべき文学が真正面から向き合わなければいけないのも当然だろう。ピンチョンがどのようにインターネットを描いてくれるのか期待値が上がり続けている。

第5位 『百年の孤独』 ガルシア=マルケス

時間もまた事故で何かに当たって砕け、部屋のなかに永遠に破片を残していくことがある。

本作は、雑誌『考える人』の海外の長編小説ベスト100においてプルーストやジョイス、ドストエフスキーを抑えて第1位に輝いたり、「低迷していた20世紀後半の世界文学を救った一冊」などと評されたりと、とにかく「文学的にものすごい名作」というイメージがつきまとっている。更には、同じ名前の人物が十数人も登場するという触れ込みによって、ともすれば「難解な小説」と思われがちだ。

しかしながら、わたしが読んでみた率直な感想としては「めちゃくちゃ面白い」に尽きる。文学的に名作かどうかはわたしには分からないが、とにかく普通にめちゃくちゃ面白い小説なので、未読の方はそんなに肩肘貼る必要はない。というのも、本書には個性豊かな人物たちによる、あっと驚くエピソードが次から次へとやってくるたいへんに愉快な話なのだ。

楽しむコツは簡単。ズバリ「限界オタクになる」ことである。村の成立から崩壊までの百年間を早回しで描いた大河ドラマなので、要は次々と恋が芽生え、カップリングが誕生し、子供が誕生する。推しキャラ選び放題である。まぁ大半はすぐに死ぬが、大抵は同じ名前を持つ子供を残して逝くためスムーズに推し変ができる。マルケスはオタクに優しい。

以下は『百年の孤独』読書中のひとりの限界オタクの鳴き声を記録した貴重な資料である。

この一枚を見るだけでも、『百年の孤独』には少なくとも兄ロリCP、遠距離恋愛美男美女CP、親戚幼馴染CPが揃っていることが分かる。(エロゲかな?)

また、わたしは以下のように家系図を自分で書きながら読んでいった。これが本書を思い切り楽しめた勝因だと思っている。単行本のはじめにも家系図が付いているが、やはり自分で一から作り上げたものとは愛着や理解度が比べ物にならない。

家系図を書くか書かないか、はファンの間でも意見が分かれるらしく、書かない派としては「むしろ同名の人物たちの見分けが付かなくなってぐっちゃぐちゃになるのを楽しむのが『百年の孤独』の醍醐味」らしい。わたしは書いて後悔していないが、お好きな方を選べばいいだろう。

また本作を語る上で欠かせないのが『水滴』でも言及した「マジックリアリズム」という言葉だ。わたしはこれまで、この単語は「リアリズムのなかで非現実的なことが起こる"世界のあり方"」を指すのだと思っていた。しかし本書を読んで思ったのは、マジックリアリズムとは「(ある特定の)世界のあり方」のことではなく、むしろ「世界をどのように語るのか、その"語り方"」なのではないかと感じた。

一般に小説では、まず世界が存在して、それを語ることで小説が成立する。「世界→語り」という順番だ。これがマジックリアリズム(というか『百年の孤独』)では「語り→世界」と逆になる。既に存在する世界を語るのではなく、語られるために世界が存在するのだ。その意味で、本作は小説であるより前に、真の「物語」なのである。

…というのは、研究者でも文学徒でもない一介の若造が一読してなんとなく感じたフワッとした感慨にすぎない。なので「具体的にどういうことだよ」と言われても困る。だが、一族の長が亡くなって村を埋め尽くすほどの花びらが降ってきたり、変死した息子の血が外を"歩いて"母親の元へむかったり、世俗離れした絶世の美女がシーツにくるまりながら文字通り昇天したりといったエピソード群に触れるうちに、これらの出来事の現実味は、それを滔々と語る語り手の口ぶりによって保証されているのではないかと感じたのだ。

そもそも、全ての物語は語られるために紡がれたものだ。そうした物語のプリミティブな部分を見事に描ききったからこそ、本書が文学における最高傑作とまで評されるのだと思う。

その場所の静けさは、どこかよそから運ばれてきて、まだ使い込まれておらず、そのためだろう、声の通りがよくなかった。

第4位 『秘密の武器』 フリオ・コルタサル

セサル・アイラの項で「なにを語るかではなくどのように語るか」が主題となっているのが文学であるという言を引いたが、わたしがこのことをもっとも痛感するのはコルタサルの小説を読んでいるときだ。ストーリーの好き嫌いではなく、その文体に惚れてしまえば、その作家の書くものならなんでも好きになってしまうものだ。

ベッドを作るというのが単にベッドを作ることでしかなく、握手をするというのがつねに相手の手を握ることであり、鰯のかん詰を開けるというのが無限に同じ鰯のかん詰を開け続けることである、一般にはそう信じられているようだが、考えてみればおかしなことだ。

以上はこの短編集の表題作『秘密の武器』の冒頭の一文だ。これを読んで「最高!」となるひとは同志である。

別の作品の冒頭も引いてみよう。岩波文庫のベスト版にも収録されている代表作『悪魔の涎』の一文目。

どう話したものだろう。ぼくはと一人称で始めるべきか、きみは、彼らは、とすべきか、それとも、意味のない形式をたえず生み出してゆけばいいのだろうか。たとえば、ぼくらは彼らは月が昇るのを見たとか、ぼくたちのぼくの目の奥が痛むとしてみたらどうだろう。いや、それよりも、きみブロンドの女は、ぼくのきみの彼のぼくたちの彼らの目の前を通りすぎて行く雲だったとでもするほうがいい。畜生、まったく手に負えない。

最高。これまで読んできたなかでも完璧な書き出しのひとつと言いたい。実はこの短篇を初めて読んだのは数年前だが、文学を読み始めて日の浅かったわたしは、まさにこの作品に出会って「こんなことをしていいんだ…文学ってなんて自由なんだろう」と感じ入ったのを今でも覚えている。

第3位 『JR』 ウィリアム・ギャディス

本書についても、読んだ直後にババっと感想を書いた。

このnoteは自分でもかなり気に入っていて、最後の締めにもっていく展開が唐突で雑なのを除けば、自分に書ける限りの良い文章が書けたと自負している。

…え、冒頭がうざい?これはこれでいーの。

そもそも2段組の小説を読んだことがなかったわたしがなぜ本書を読むハメになったかというと、読書会の課題本に指定されていたからだ。そうじゃなければ誰が好き好んでこんな鈍器読むものか。

読書会での『JR』タワー。わたしのは上から2番め。ちなみに一冊で9千円近くするので、このタワーだけで日本経済を10万円以上動かしていることになる。リッチだ…

この読書会のあと、リュックに『JR』を入れたまま数日かけて千葉-茨城方面を一人旅したのもあり(クッソ重くて死ぬかと思った)、本書はわたしにとって思い出深い一冊なのである。

と言うわけで、現代アメリカのポストモダンを代表する2冊としてよく並び称される『重力の虹』と『JR』を両方、この半年のうちに読んでしまった。個人的な好みで言えば、思い出補正を除いても『JR』かなぁと思う。この本の特異なところは、900ページがほぼ会話調なのもそうだが、「最初から最後までまったく途切れることがない」という点にもあると、最近になって思う。

『重力の虹』などは何十章にも分かれて膨大な人々の立場からひとつの陰謀にまみれた世界を映し出す──という方式を取っているが、『JR』は見事に対照的で、ひとつの「ビデオカメラ」が大胆な場面転換などを用いながら、ずーーーーっとその場のドタバタ騒ぎを移し続け、われわれはそれに900ページつきあわされる。読み始めたら最後まで一切止まることがない様はまるでジェットコースターのようだ。このひとつなぎ(ONE PIECE)の同乗体験は、やっぱりそこんじょそこらの小説では味合うことの出来ない特別なものだったと、読み終えて時間が経つにつれてますます思うのだ。

この2冊には対照点もあれば共通点もある。読んでいてパラノイアを感じたのは、どちらにもセックス中に爪で引っかいてくる女性が登場するということだ。もっとマクロな共通点としては、どちらも(まったく別の方向性とはいえ)非常に実験的で前衛的な小説の形式を採っているにもかかわらず、よくよく読んでみると、そのストーリーや主張内容はきわめてシンプルでまっとうなものであるのだ。「ぶっ飛んだ形式に王道の内容」というのが、ポストモダン小説の名作の条件なのかもしれない。

『JR』でいちばん好きな登場人物はバストの仕事部屋となったアパートに居候するギャルのローダで、彼女とギブズが互いに激昂して口論するシーンなんかは最高だった。夢破れた過去を持つ不良っ娘に弱い。この小説に出てくる人々はどいつもこいつも滑稽に見えて、実はみんなそれぞれに必死に生きている。そんな人間模様をひたすらに客観的に映し出し続けるからこそ、次第にみんなに愛着が湧いてくる。そんな『JR』が好きだ。

──あなたは大人になったら何になりたかったの。

──幼い子供。

(ギャディス『JR』p.588下段)

第2位 『黄色い雨』 フリオ・リャマサーレス

『JR』だとか『重力の虹』だとか、あまりにもゴツくてぶっ飛んだ本ばかり読んでいたわたしに、「これぞ海外文学!」と言いたくなるような地に足の着いた美しさで衝撃を与えたのがスペインの現代作家リャマサーレスの長篇『黄色い雨』だ。わずか170ページの短めな作品だが、大長編にまったく引けを取らない魅力が詰まっている。

「雰囲気小説」という言葉がある。しばしば揶揄として使われるこの言葉を、極限まで洗練したのが本作だ。いわば「雰囲気小説の最高峰」である。

スペインのとある山村。この山村は過疎化が進み、数人残っていた村人も今ではひとりになってしまった。最後に残った老人の男とこの村の終わりをひたすら静謐に描いたのが本作である。

峠から見ると、アイニェーリ村は崖にしがみつくようにして建っており、湿気と目のくらむような川のせいで崩れ落ちた敷石とスレートが雪崩をうって落ちそうになっている。川のそばの背の低い家のガラスとスレートだけが黄昏の残光を浴びて微かに光っているだろう。それ以外、あたりは沈黙と静寂に包まれている。物音ひとつせず、立ちのぼる煙も見えず、通りには人影どころか生き物の姿ひとつ見当たらない。無数に並んでいる窓のどこを見てもカーテンは揺れていないし、その前でシーツがはためいてもいない。遠くから見ると、人の住んでいる気配が感じられないだろう。それでも、ソブレプエルトの畑から村を見つめている男たちは、静寂と沈黙、それに闇に包まれているこの村に私が身をひそめて様子をうかがい、じっと待ち受けていることを知っているだろう。

この「〜〜だろう」という未来形の語りで本作は幕を開ける。これにより語り手の超越性(生きているのか死んでいるのか?)に考えが及ぶが、このあと位相は過去へと戻り、「私」がこの村で孤独に過ごした日々が語られる。

あの年はいつになく時間がゆっくり過ぎていった。というか、あの最初の年以降、毎年時間の流れが遅くなり、日々の暮らしはますます単調で退屈になって、何もする気になれず、鬱々として楽しまなかった。時間が突然凍りついてしまったのだ。時間の流れる古い川が凍りつき、毎日の暮らしがいつ終わるともしれない広漠とした冬に変わった。過ぎ去った日々の午後を振り返り、記憶の中にある葉をかき分けてみるが、森は霧に覆われて見ることができず、村はすでに廃村になっていた。その村の中を、風に根こそぎにされたサンザシのように思い出が通り過ぎていった。

幾つかのエピソードはあるが、ストーリーと呼べるようなものはなく、本作を構成するのはひたすらに美しく静かな一文一文である。小説家である前に詩人であるリャマサーレスの紡ぐ文章は、読むものを一瞬でアイニェーリ村へと誘う。

そして時系列が現在に追いつき、語りはまた「未来形」へと還ってゆく。綺麗に対称をなすこの構造といい、散文詩的な煌めきに満ち溢れる文章といい、ヴァージニア・ウルフの『灯台へ』を思い出すような素晴らしさである。

ちなみに河出文庫版には本作のほかに『遮断器のない踏切』『不滅の小説』という2つの短篇も収録されており、どっしりと構えた表題作と異なりこれらは普通に小説的な面白さが弾け飛んでいる快作だった。

いよいよ1位であるが、なんと1位は3つある。

第1位 『悪童日記』 3部作 アゴタ・クリストフ

われわれは皆、それぞれの人生のなかでひとつの致命的な誤りを犯すのさ。そして、そのことに気づくのは、取り返しのつかないことがすでに起こってしまってからなんだ。

(『ふたりの証拠』より)

というわけで、今期の海外文学ベスト1はハンガリーの亡命作家アゴタ・クリストフによる『悪童日記』『ふたりの証拠』『第三の嘘』──以上『悪童日記』3部作である。

わたしは本作をこれまで読んできた海外文学、に限らず、全ての小説のなかでも最も衝撃を受けた。いちばん好きだと断言できる。なぜこんな小説があることを誰も教えてくれなかったんだ。いや、名作と評する多くの言は聞いていたけれど…。

1作目『悪童日記』はお婆ちゃんのもとへ疎開してきた双子の少年の物語である。原題は『大きな帳面』という意味らしく、本作のテクストはこの双子が"大きな帳面"に書き残したものである、という構造になっている。

ぼくらが記述するのは、あるがままの事物、ぼくらが見たこと、ぼくらが聞いたこと、ぼくらが実行したこと、でなければならない。たとえば、「おばあちゃんは魔女に似ている」と書くことは禁じられている。しかし、「おばあちゃんは『魔女』と呼ばれている」と書くことは許されている。

このように、彼らは主観性を丁寧に取り除いた、簡潔で硬派な文章を書く。この文体によって、極めて悲惨なことが起こっていても、淡々と物語は進む。

また本作は「一人称複数」で語られている。つまり「"ぼくら"は〜した」とだけ書かれ、ふたりは一切区別されない(名前も出てこない)のだ。二人が別々の行動をとるときは「ぼくらのうち一方は〜した。もう一方は〜した。」と書かれる。

文字通り一心同体である双子が苦難に満ちた日々を生き抜き、最終的にどこへ辿り着くのか。『悪童日記』のラストの衝撃に勝るものはなく、興奮冷めやらぬまま続編の『ふたりの証拠』を読み始めた。

この3部作がとんでもない理由は、『ふたりの証拠』『第三の嘘』が単なる続編にとどまらない点にある。はじめ『悪童日記』で完結した作品として出版したクリストフであったが、予想外の大ヒットを受けて続編の執筆を始めた。しかしながら、これらの続編は、1作目が人気出ちゃったからそのファンに手堅くうけるように無難に書いたものではない。それどころかまったく逆で、『悪童日記』だけ読んで満足してしまったひとと、続きを読んだひととでは、1作目の捉え方自体が天と地ほども異なる。続編ごとにそれまでの小説世界をまるごとひっくり返す類の「つづき」なのである。

というわけで夢中になって3冊を読んだ。読み終えて思うのは、これは3部作であるからこそ意味をなす見事な小説だということ。たしかに完成度でいったら『悪童日記』がいちばん高いかもしれないが、そういう問題ではない。『悪童日記』を肯定するためには、3部作をすべて読まなければならない。強いていちばんのお気に入りを挙げるなら、2作目の『ふたりの証拠』だが、それでもやはり『第三の嘘』まで読んでこそ完璧になるのだと思う。

そう、わたしにとってこの3部作は完璧な小説である。その文体の特異さといい、内容の衝撃具合といい、単純なストーリーの面白さといい、描かれる全ての人々の魅力といい、圧倒的な読みやすさと短さ(どれも200ページくらいで、2・3時間あれば読み終わる)といい、そして3部作全体で見事にフィクションをフィクションたらしめている構造といい、何もかもが文句のつけようがないほど素晴らしいのだ。こんな小説を読んでしまったら、ほかに何に手を付けるべきだろう──?

だが、他でもない『悪童日記』3部作自体が、読み続けることでしかフィクションはフィクションたりえないとわたしに教えてくれている。そうだ、わたしにはもっと読みたい本が数え切れないほどあるのだ。それも含めて、本作は完璧な小説なのである。

ちなみに、クリストフの3部作とは独立した長篇『昨日』も、もちろん3部作とはまた異なる意味で、素晴らしい作品だった。これにはクリストフの詩人としての側面が大いに発揮されており、内容の痛切さとともに鋭い切れ味で胸に迫ってくる。

以上が国内小説ベスト5&海外小説ベスト10である。

「やる気がおきないからテキトーに済ませる」とか言っておきながら1万五千字…過去最長(多分)のnoteになってしまった。。

<2019年上半期に読んだ小説リスト>

・読み終えた順

・小説ではない本を少し含む

・『』→長篇や短編集など、それで1冊の本になっているもの

・「」→短篇など、ある本のなかの1作をつまみ読みしたもの

『アメリカの鱒釣り』リチャード・ブローティガン

「荒地」T.S.エリオット

『少女庭国』矢部嵩

『カフカ短編集(岩波)』 フランツ・カフカ

『生き方の問題』乗代雄介

『ニムロッド』上田岳弘

『静かに、ねぇ、静かに』本谷有希子

『JR』ウィリアム・ギャディス

『1R1分34秒』町屋良平

『紫色のクオリア』うえお久光

「道化師の蝶」円城塔

『百年の孤独』ガブリエル・ガルシア=マルケス

『秘密の武器』フリオ・コルタサル

『レ・コスミコミケ』イタロ・カルヴィーノ

『ピンポン』パク・ミンギュ

『文学会議』セサル・アイラ

『みずうみ』川端康成

『恥辱』J.M.クッツェー

『20世紀ラテンアメリカ短篇選』野谷文昭(編訳)

『高校生が公園で話すだけ』園生凪

「モルグ街の殺人事件」エドガー・アラン・ポー

『ガラスの街』ポール・オースター

『重力の虹(上)』トマス・ピンチョン

『ジーザス・サン』デニス・ジョンソン

「第七官界彷徨」尾崎翠

「アップルパイの午後」尾崎翠

『これは学園ラブコメです』草野原々

『せんせい。 』重松清

『重力の虹(下)』トマス・ピンチョン

『美しい夏』チェーザレ・パヴェーゼ

『異セカイ系』名倉編

『氷』アンナ・カヴァン

『黄色い雨』フリオ・リャマサーレス

『ディスコ探偵水曜日(上)』舞城王太郎

『蜘蛛女のキス』マヌエル・プイグ

『悪童日記』アゴタ・クリストフ

『ふたりの証拠』アゴタ・クリストフ

『第三の嘘』アゴタ・クリストフ

『昨日』アゴタ・クリストフ

『地下室の手記』ドストエフスキー

『嵐が丘(上)』エミリー・ブロンテ

「幼児狩り」河野多恵子

『きことわ』朝吹真理子

「水滴」目取真俊

「魂込め(まぐいぐみ)」目取真俊

『ディスコ探偵水曜日(下)』舞城王太郎

『夜と霧』ヴィクトール・フランクル

『若きウェルテルの悩み』ゲーテ

『嵐が丘(下)』 エミリー・ブロンテ

『大聖堂』レイモンド・カーヴァー

「蜜のあはれ」室生犀星

以上がこの半年で読んだ本。

そういえばわたしは今年のはじめに「今年読みたい本リスト」を書いていた。そこに挙げた37作のうち、現時点で何作読めたかを調べてみる。

・百年の孤独

・悪童日記

・重力の虹

・アメリカの鱒釣り

・氷

・ピンポン

以上の6作だった。『重力の虹』だけで100冊分くらいなので満足。

下半期の目標…とりあえず『カラ兄』『夜みだ』『アブサロム^2』『ドンキホーテ』あたりの長篇を時間のあるうちに読んでおきたいが、どうなることやら…

【過去の小説ベストnote】

・2017年年間ベスト(国内)

・2017年年間ベスト(海外)

・2018年上半期ベスト

・2018年年間ベスト

今年は漫画のほうも書いた。

それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?