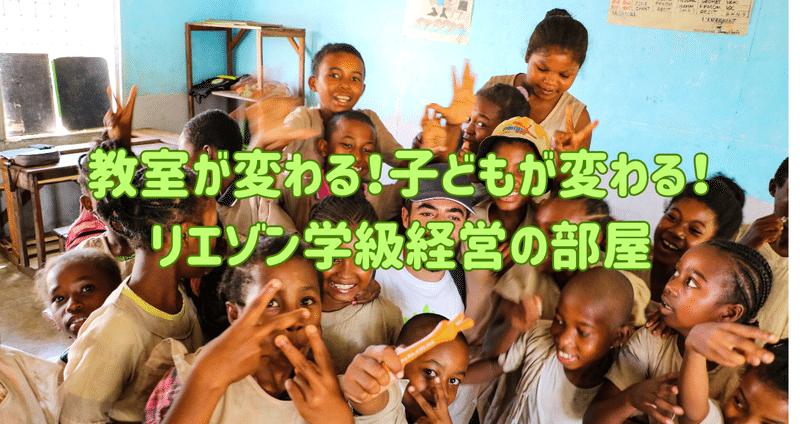

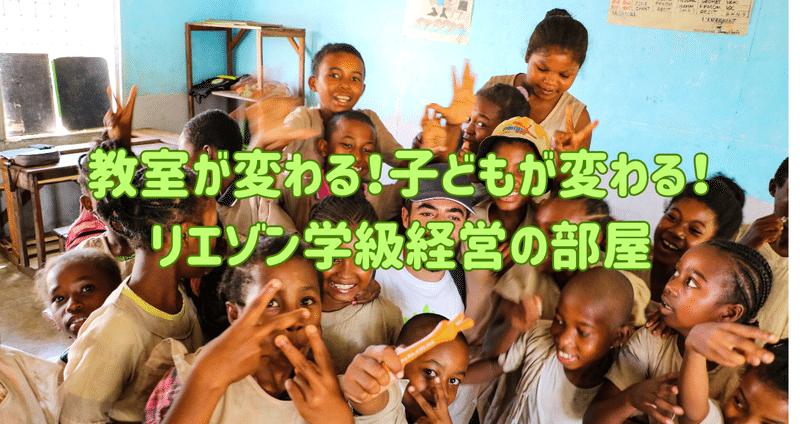

リエゾン学級経営 「実践ネタ紹介します」実践編① #135

リエゾン学級経営とは?多様性を尊重し共に学び成長する新たな教育アプローチとしてリエゾン学級経営を考案しました。

この考え方のベースとなっているのは、多数派が使う「ふつう」という言葉の違和感からです。

多数派が使う「ふつう」には、どんな意味があるのでしょう?

「みんなと同じ」

「多くの人と同じ」

ではないでしょうか?

「ふつう、チャイム鳴ったら座るよね」

「ふつう、発言したいときは手を挙げるよね」

といったような使い方を、多数派の人達は無意識にしています。

そして、みんな