JW84.2 大蛇が住む池

【阿蘇開拓編】エピソード2 大蛇が住む池

紀元前592年、皇紀69年(神武天皇69)秋、日子八井命(ひこやい・のみこと)(以下、ヒコヤ)は神武天皇(じんむてんのう)こと狭野尊(さの・のみこと)(以下、サノ)の命令で、筑紫(ちくし:今の九州)に赴いたのであった。

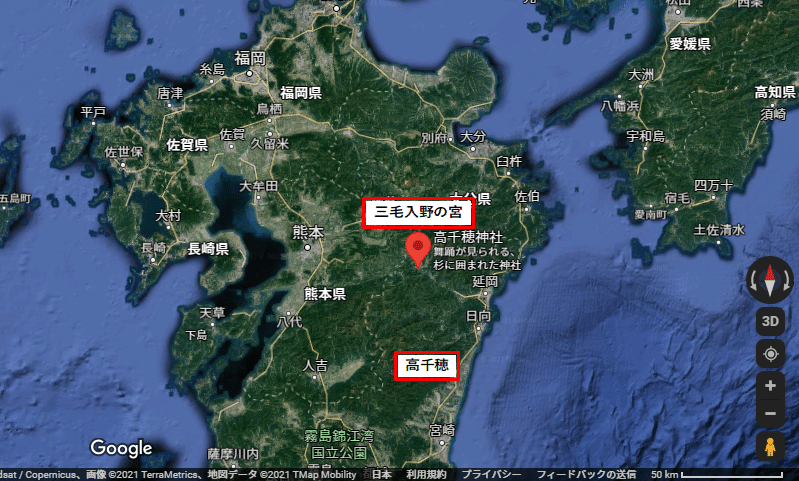

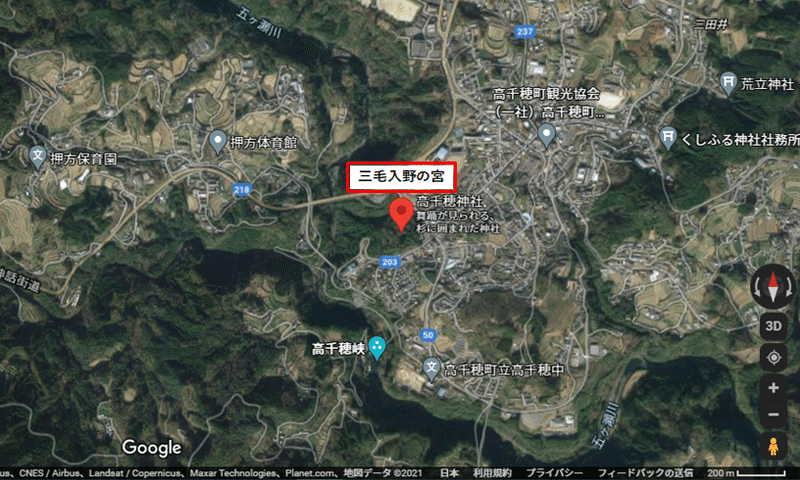

当然、高千穂(たかちほ)に立ち寄ったはずであり、高千穂では、三毛入野命(みけいりの・のみこと)(以下、ミケ)の息子たちが出迎えてくれたはずである。

そして、ミケの息子たちは、凝縮して、タカチホズと名乗ることになったのであった。

タカチホズ「どうやろ? これで紙面を割くこともなく、活躍できるはずやじ。」×8

ヒコヤ「活躍とは?」

タカチホズ「伝承には登場せんが、わしらも付いていってやるじ!」×8

ヒコヤ「おおっ! 心強い!」

そこにタカチホズの父、ミケがやって来た。

ミケ「汝(いまし)ら、気を付けてな。わしは、もう爺さんやかい(だから)、ついて行くことはできないっちゃ。」

ヒコヤ「ミ・・・ミケの伯父上。お元気そうで、何より。」

ミケ「まあ、いつ死んだか、記録に残っちょらんかい(から)、出て来てやったじ。」

ヒコヤ「嬉しうござる。筑紫に赴けると聞いて、橋本環奈や上白石姉妹に会えると思っていたのですが、まさか伯父上にお会いできるとは・・・。」

ミケ「そこはせめて、エビちゃんとか、浅香唯とか、斉藤慶子と言ってほしかったじ。まあ、二千年待たねば、会えないんやけどな・・・。」

そこに、ミケの妻で、タカチホズの母、鵜目姫(うのめひめ)もやって来た。

鵜目姫(うのめひめ)「殿方! 紙面の無駄遣いですよ!」

ヒコヤ「おお、伯母上! お初にお目にかかりまする。ヒコヤにござる。」

鵜目姫(うのめひめ)「阿蘇(あそ)に向かわれるそうですね。」

ヒコヤ「そうなのです。御子息方も同行してくださると聞き、勇気百倍にござる。」

ミケ「そうそう、言い忘れておったが、阿蘇と名付けられるんは、第十二代景行天皇(けこうてんのう)の御世やじ。覚えておいてくれよな。」

ヒコヤ「えっ? では、我々の時代は、何と呼称していたのですか?」

ミケ「知らん!」

ヒコヤ「なっ?! そ・・・それは無責任というものでは・・・?」

タカチホズ「まあ、父上は責任放棄して海に飛び込んだ、お人やかい(だから)、仕方ないっちゃが。」×8

ミケ「息子たちよ・・・。フォローになっちょらん!」

鵜目姫(うのめひめ)「とにかく、紙面の無駄遣いですよ! さっさとお行きなさい!」

ヒコヤ・タカチホズ「ははっ!」×9

こうして一行は、阿蘇の地に向かったのであった。

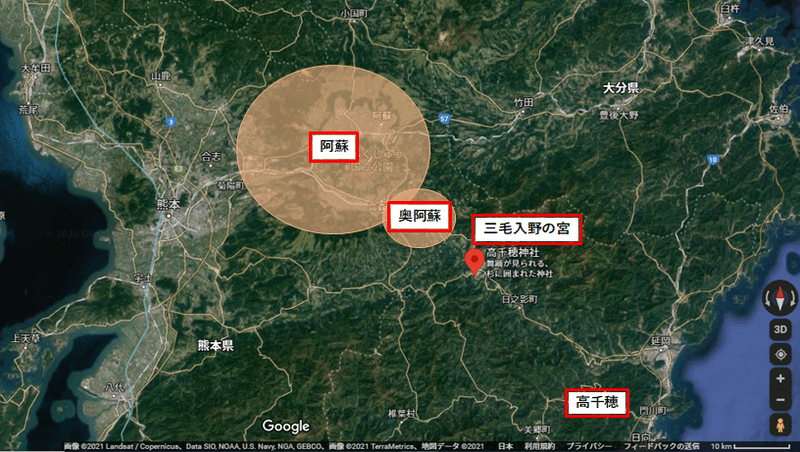

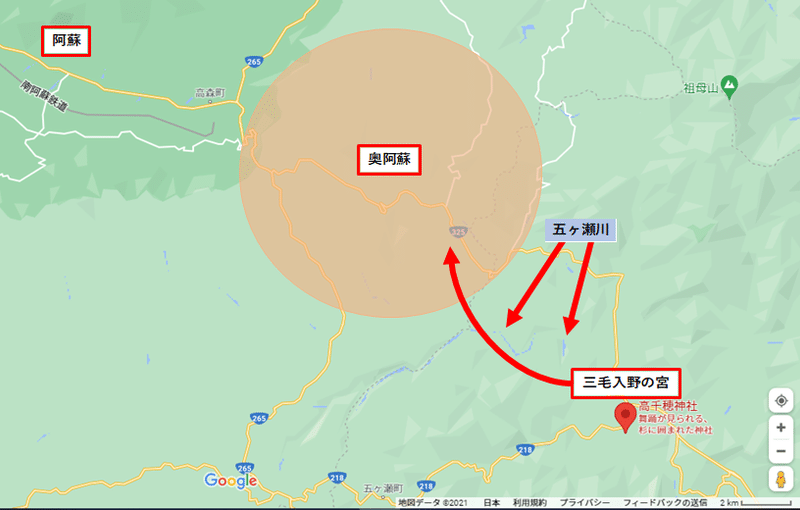

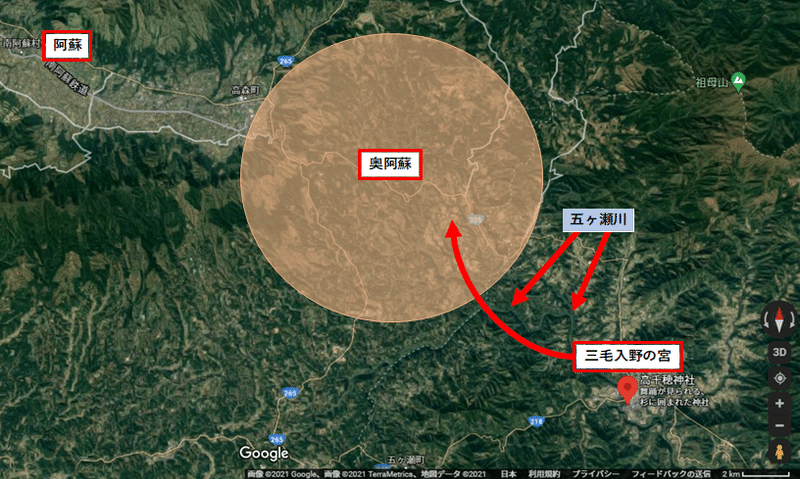

タカチホズ「我々は五ヶ瀬川(ごかせがわ)に沿って、奥阿蘇に向かったんやじ。」×8

ヒコヤ「奥阿蘇とは、高千穂から来た場合、阿蘇の玄関口になるところ・・・。されど、なにゆえ、阿蘇まで行かず、奥阿蘇に留まったのであろうか?」

タカチホズ「そいは、ヒコヤが奥阿蘇に伝承を残し、阿蘇には残してないからやじ。」×8

ヒコヤ「えっ?! 行かなかったということか?」

タカチホズ「阿蘇山(あそざん)の火山灰の影響で、開拓するんは、一苦労のはずや」×8

ヒコヤ「なに?! それはどういうことじゃ?!」

タカチホズ「まあ、いろいろ自然との闘いがあったのやもしれん。土地を拓くのは時間がかかる。まずは手始めに、奥阿蘇から・・・といったところやないか?」×8

そんなことを語り合いながら、一行は奥阿蘇に入った。

紀元前592年(神武天皇69)8月5日のことである。

そこへ、さっそく地元民がやって来た。

奥阿蘇の民①「天孫が来(こ)らるるっと聞いて、お迎えに来たばい。」

タカチホズ「お迎えに来たっちゅうことは・・・。」×8

奥阿蘇の民②「おったい(我々)をいさぎい(すごく)苦しめとる、吉(よし)の池に住みよる大蛇がおるけん(いるので)、退治してはいよ(ください)!」

ヒコヤ「いいでしょう! それこそ、我が務めっ!」

奥阿蘇の民(木本さん)「先導は、おっがすっ(私がやる)!」

そして、紙面の都合で、大蛇が現れたのであった。

大蛇「俺様を・・・倒せると・・・思っているのか?」

ヒコヤ「思わずにおられぬ、お歳頃なり! 覚悟っ!」

斬りつけられた大蛇は、血を流しながら逃亡。

奥阿蘇の民③「そぎゃんこつ(そんな事)があったけん(から)、この地を血引原(ちびきはら)と呼ばすようになったげな。」

タカチホズ「二千年後は地引原となって、漢字表記が変わっちょるじ。」×8

そしてついに、大蛇は追い詰められたのであった。

ヒコヤ「人々を脅かすなど、絶対にやってはいけないことなのじゃ! 焼き討ちをくらえっ!」

大蛇「グフッ!・・・ああたんゆうこつ(あなたの言う事)が正しかぁ・・・。ガクッ。」

こうして大蛇は焼かれたのであった。

奥阿蘇の民④「最後に焼かれたけん、今は灰原(はいばら)という地名になっちょるばい。」

ヒコヤ「地引原と灰原については、高森町教育委員会、社会教育係の方の協力により、場所を特定することが出来もうした。この場を借りて感謝申し上げまする。・・・・・・では、ここに宮を築こうぞ。『吉の池』の水を東の谷に流し、池を干し、そこに宮殿を建てるのじゃ!」

タカチホズ「草を束ねたものを屋根や壁にしたかい(から)、これを『草壁(くさかべ)』と呼ぶようになり、そのまま地名も草壁となったんやじ。」×8

奥阿蘇の民⑤「現在は『草部』と書いて『くさかべ』と呼ばしちょるばい。」

ヒコヤ「更に、我(われ)がここで『此社吉宮床(ここぞ良きみやとこ)』と言ったことから、宮の名前は吉見(よしみ)と呼ばれるようになった。」

タカチホズ「二千年後の草部吉見神社(くさかべよしみ・じんじゃ)やな?」×8

ヒコヤ「左様。ちなみに、こちらの神社から北に2㎞ほど行ったところには、大蛇を埋めた『蛇塚(じゃづか)』もあるぞ。次回は、神社について、詳しく解説して参ろうぞ。」

こうして、ヒコヤは、草部の地に定住することとなったのであった。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?