#10 凡ギフとは?

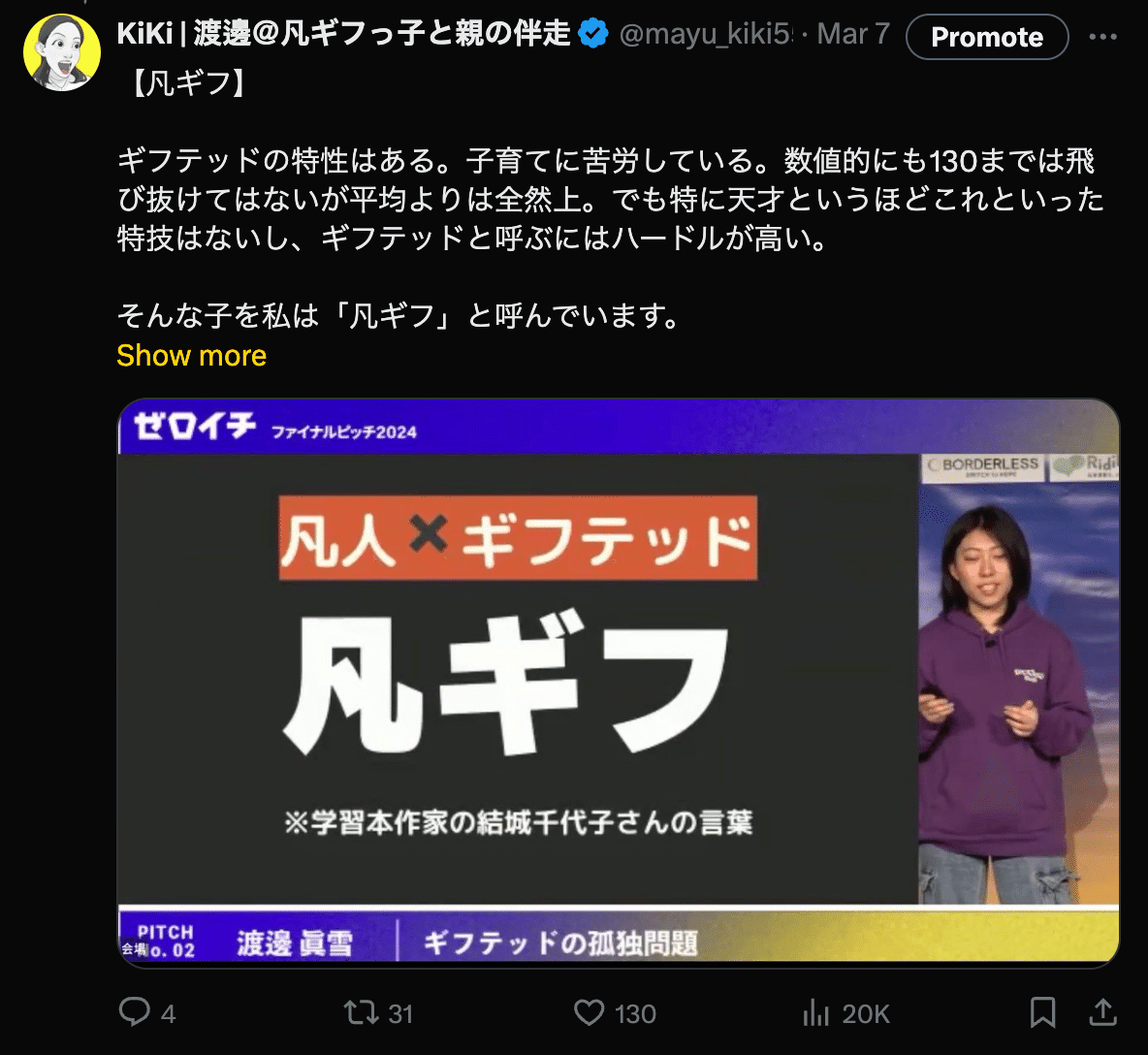

今日は私が発表した「凡人×ギフテッド」

通称『凡ギフ』とは?について説明をしていこうと思います

「凡ギフ」の大体の定義

①ギフテッドと言うにはハードルが高い

国レベルの賞をとる、一桁位をとる、小学校2年生にしてすでに英検3級である、〇〇の教科に特化、アニメーションが天才的、など何かに特に突出しているわけではない。

でも明かに繊細だし、よく気がつくし、学校からは浮き溢れてはいる。

ただ、ギフテッドと呼ぶにはなぜかハードルが高い…。

大枠の定義としてはここがメインになるではないかと考えています。

②色々なことに興味があり浅く広くである

何かに集中してのめり込むよりも、いろんなことに興味が出て移り変わっていく。そのためどれもまぁできるんだけど、反対にいえばどれも微妙…。などのケースが多いような気がしています。(最近マルチポテンシャライトとも言われてきていますね。)

③非同期発達で孤独、孤立を感じていそう

非同期発達とはある特定の性質の成熟が早く、それに対して他の性質の成熟速度は年齢相応であるために起きるギャップのことを言います。

ギフテッドでよくあるのは、幼い時ほど知能年齢が高いのに対して、精神年齢が年齢相応であるが故にそこにギャップが生じ、対人関係がうまくいかない等の課題が発生する、と言うこと。

小学校4年生の頃に、先生に対し授業中に「先生、それは〇〇の方法でも求められますよ。」と言ってみたり「それは間違っています。」と他の生徒の前で論破してしまったり…

集団では扱いづらいが故に『生意気で面倒臭い子』と言うレッテルが大人からも友達からも張られてしまうことがあります。

④知能指数的にもどれかのカテゴリーがおそらく115〜125のあたりである

日本では多くのかたがIQ130以上の人たちがギフテッドであるとお考えなのではないかとXを見ていても感じています。

しかし、これは数多ある中のたった一つの参考基準であり私が代表を務めるSQooL(まだ正式に始動はしていません)ではIQを最重要視していません。「浮き溢れ」「環境への疑問」「馴染めない」など、困り感が似たものであればそれを最優先としています。

ただ「凡ギフ」の参考としては大体115〜125のあたりなのではないかと考えています。(ADHDがある場合、テスト中に注意散漫になってしまいそれによりテストの値が正しく出ないこともあります。)

アメリカでいう「Mildly Gifted」と言う括りのあたりになると思います。

⑤クリエイティビティや知的好奇心が同年齢の子供たちに比べてあるように思える

課題に対する考え方、アプローチ「そんな考え方があったのか!」と驚かされることがあるのではないでしょうか。クリエイティビティと聞くとアーティストのイメージがあるかもしれませんが、そんなことはなく上記もクリエイティビティの一つになります。

自分から進んで何かを勉強するわけではなく、ずば抜けて知的好奇心があるかといったらわからないけれども、よく口から「なんで?」や「それどう言う意味?」と聞いてくる場合それは知的好奇心が高いと言えるのではと考えています。

「凡ギフ」を世に発表した背景

先生との出会い

実はこの「凡ギフ」という言葉、一番初めの写真の中のスライドにも記載されているように私が考え出した言葉ではなく、物理学者である結城千代子先生が家庭内で使い始めた言葉だったのです。

結城先生のお嬢様ととあるイベントで出会い、結城先生も似ている活動をされているとお聞きしたのでお話の機会をいただいたところ、「KiKiさんのやりたいこと、凡ギフの子供たちと保護者を助けたいってことかぁ」と一言

結城先生は物理学者でもあり幼稚園、保育園の園長先生でもあります。多くの子供を見ていく中でクラスに何名かは必ず「わかりにくいんだけれども既存の教育では浮き溢れてしまうであろう子供たち」がいると言います。

まだ顕著ではないそのギフテッドネスに凡ギフと名付けたのです。

聞いたその時は「なんだってぇ?!なにそれ?!」となりそこで凡ギフという言葉を正式に使い始めました。

正直、炎上覚悟

ただ、この凡ギフという言葉を正式に使うには、かなり勇気が要りました。正式に世の中でこの言葉を使い始めるのだとしたらそれは私の責任です。

何事も有名になってしまえばアンチはつきものですが、特にこの言葉は賛否両論つくのではないかと思っています。

凡人×ギフテッド=凡ギフ。

個人的に自分は特性上、そして幼少期の思い出上、凡ギフであると考えています。

自身に対して使う「凡人」には抵抗がないかもしれないのですが、どこか優劣がついてしまっているようでどこかもやっとする保護者の方もいらっしゃるのではと思っています。

浮き溢れに対する社会からの理解と受容の促進

しかし、私は優劣をつけるためにこの言葉を使い始めたのではありません。

ギフテッドネスを持つ子供たちが苦しむ要因として根本にあるのが社会から浮きこぼれとその保護者への理解が足りない、と言うことなのです。

「ギフテッド」と言う言葉も非常に世間では批判される言葉となっています。理解と受容を促進するためには「ギフテッド」ではない何か間を取る別の言葉が必要であると考えました。

そして「凡ギフ」という言葉は、単にギフテッドという言葉だけでは括りきれない「特性」を分かりやすく代表してくれているだけなのです。

これを理解してくださる方が増えてくれるといいなと思っています。

いかがだったでしょうか?

これはあくまでも私の経験に基づいたお話しであるということをご理解いただけると幸いです。

もし凡ギフさんだと思われる方、うちの子凡ギフっ子だ!と思われた保護者様で「こんなこともあるよ!」という方がいらしたらぜひコメントで教えてください✨

それではっ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?