【100社以上支援したコンサル集団が語る】スタートアップ人事制度設計マニュアル-報酬制度編-

1.はじめに

報酬制度についてはより情報がセンシティブであることから、中々情報が出回っていない事も多いと思います。

今回はそのような報酬制度について、目的や全体像・報酬制度の作り方について述べていきます。

<基幹人事制度>

他記事については以下よりご覧頂けます⇩

①スタートアップ人事制度設計マニュアル-全体像編-

②スタートアップ人事制度設計マニュアル-等級制度編-

③スタートアップ人事制度設計マニュアル-目標管理編-

④スタートアップ人事制度設計マニュアル-評価制度編-

⑤スタートアップ人事制度設計マニュアル-報酬制度編-

2.報酬制度とは

-報酬制度の目的

報酬制度とは、賃金や非金銭的報酬を決定する仕組みとなりますが、その目的は大きく3つあります。

<報酬制度の目的>

1点目に賃金を公平に決定することです。

こちらは制度の名目通りで、評価を踏まえて社員に適切な賃金を決定するために設計されます。

2点目に従業員のモチベーション向上を(維持)促すことです。

公平な賃金にも通じますが、社員が出した成果や行動、会社業績によって金銭的・非金銭的報酬を提供することで、従業員が更に仕事に取り組めるように促します。

3点目に人件費のコントロールです。

人数が拡大していく中では、人件費がどの程度上昇していくのか想定しコントロールしていくことも経営に重要になっていきます。

報酬制度を設定することで、昇給や降給の幅を定義し、人件費が適切な範囲で増減するように仕組み化することができます。

これらの理由から組織が急拡大するスタートアップでも適切な報酬制度の設計が必要です。

-報酬の全体像について

報酬制度について検討する前に全体像について把握する必要があります。

報酬制度では、トータルリワードという考え方があります。

報酬=賃金と結びつけやすいのですが、賃金のような金銭的報酬だけでなく、表彰・やりがいのある仕事・休暇などを提供する非金銭的報酬があり、これらを総じてトータルリワードと呼びます。

<報酬制度の全体像(トータルリワード)>

-金銭報酬

それぞれについて概要をご説明します。

金銭報酬は大きく以下の4つがあり、人事制度を設計する特に重要な要素となります。

<主な金銭報酬>

これら4種類を適切に組み合わせていくのが報酬制度のカギとなります。

-非金銭的報酬

非金銭的報酬は大きく以下の2つとなります。

<主な非金銭報酬>

非金銭的報酬については、組織の目指す姿に対して各社様々な機会を提供しており、会社の色が出やすい部分でもあります。

また、福利厚生として取り扱われる施策も多くなっています。

このように、広義では報酬制度を考える上では、トータルリワードとして金銭的報酬だけでなく非金銭的報酬も考える必要があるのですが、今回の記事では人事制度設計の中でも重要となる金銭的報酬を狭義の報酬制度とし、作成方法も金銭的報酬を中心にお伝えしていきます。

3.報酬制度の作り方

それでは、報酬制度の作り方について述べていきます。

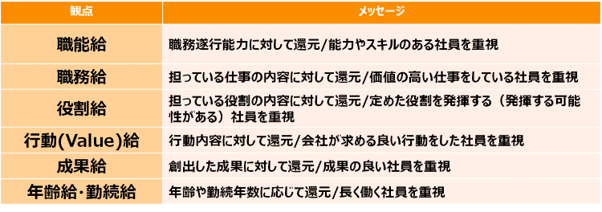

-報酬の対象の決定(メッセージ)

まず初めに検討すべきことは、”何に対して報酬を支払うのか”についてです。

言い換えると、報酬を通じてどのようなメッセージを発信していきたいかについてです。

例えば、”成果を上げている人にどんどん還元していきたい”というメッセージを出したい場合、基本給も”成果(業績)給”として、成果に応じて変動する報酬制度にしていくことになります。

他にも、”役割の高いかつValueを体現している人に還元していきたい、かつ成果を上げている人にもプラスα還元していきたい”というメッセージになれば、基本給は”役割給”+”行動(Value)給”、”成果については賞与”で還元といった報酬制度になることもあります。

このように、伝えたいメッセージに応じて報酬の対象を整理していく必要があります。

報酬の対象については主に以下などが挙げられ、会社で実現したい人事制度に応じて適切に組み合わせていく必要があります。

<基本給の観点(例)>

※スタートアップでは、役割・成果・行動が使われることが多い

<賞与の観点(例)>

※スタートアップで賞与を用意する場合は成果が多い

本観点はどれか1つではなく、組み合わせてメッセージを決定することも可能になっています。

但し、ポイントとしては人事制度全体で一貫性があるかどうかが重要となります。

例えば、実際にあるスタートアップでは目標制度で”成果を追及していく”仕組みを検討していたにも関わらず、報酬制度には目標達成=成果による変動が含まれておらず、目標を達成しなくても報酬が変わらなくなっていました。

このような状態だと、報酬制度だけでなく人事制度全体が意図した動きができなくなってしまいますので、メッセージに一貫しているか(検討当初立てたポリシーに沿っているか)設計時に確認することが重要です。

-報酬体系の決定

続いて先ほどのメッセージも踏まえて報酬体系の決定が必要となります。

報酬体系は、主に①基本給、②手当、③割増賃金、④賞与・インセンティブの4つの点を検討する必要があります。

最終的なアウトプットイメージは以下のような形で、それぞれ何に基づいて支払うのかを決定します。

<報酬体系イメージ>

それぞれの観点について特に注意すべきポイントについて説明していきます。

①基本給

基本給については、先ほど述べたような以下観点の中から、メッセージに併せて体系を検討する必要があります。

<再掲.基本給の観点>

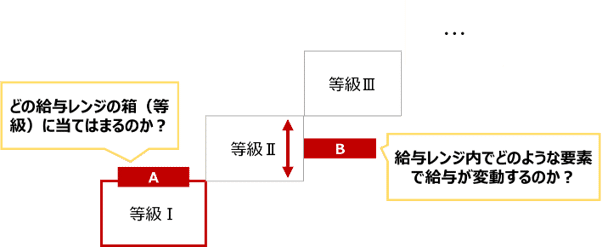

検討する上では、基本給は「従業員が該当する給与レンジの箱(以下図のA)※」と「箱の中での給与の上下(以下図のB)」の2種類あることを考慮しなくてはいけません。

※通常は各社で設定した等級(職能・職務・役割)によって決定されます

<基本給の考え方>

特に基本給に複数の要素を組み込む場合、それらがどの基本給に影響を与えるかでメッセージも変わってしまいます。

例えば、役割等級を採用した会社について2パターンに分けて考えてみます。

まずA・B共に役割給としたパターンについてです。

期末(または期初)に役割の大きさを評価し、それに応じて等級(A)や等級内のレンジ(B)も決定されるため、この会社としては”会社に貢献する役割”を担っているか(できているか)が一番重要な指標としてメッセージされます。

<パターン①イメージ>

この場合、成果の大きさが違くても同じ役割であれば基本給は変わらないのです。

続いて、Aは役割給、Bは成果給としたパターンについてです。

パターン①同様に等級(A)は決定されますが、等級内のレンジ(B)については成果=目標達成の度合いによって決定されます。

<パターン②イメージ>

この場合、同じ役割でも成果の貢献によって給与が変動するため、役割だけでなく成果も重要とメッセージすることができるのです。

本パターン①・②については良い・悪いはなく、会社のメッセージとしてマッチするものを選んでいく必要があります。

②手当

基本給に追加した毎月支払う賃金として手当を設けることも可能になっています。

手当には大きく、①仕事、②生活・福利厚生(採用強化)、③実費の3種類に分けられ、主に以下のような手当が存在します。

<主な手当>

手当を支給することも、会社が何に対して還元していきたいかを発信する要素になりますので、前述の報酬制度・ひいては人事制度全体のメッセージに沿った設計が必要です。

例えば、社員の連帯を強くしていきたいという想いを実現するため、社員同士が交流する”シャッフルランチ手当”を支給する会社もあります。

また、専門性を高めて欲しいという想いから、社外活動費を手当で支給する会社もあります。

このように手当は各社特有の色やメッセージを出しやすい報酬となっています。

スタートアップで人数を拡大していく上では、採用広報にも力を入れていると思いますので、候補者や社内のニーズも汲み取りながら決定すると良いでしょう。

一方で、手当は給与の一部のため一度設けると支給を取りやめるのが難しくなる点に注意が必要です。(特に生活に関わる手当)

本当に手当として必要か丁寧に検討する必要があります。

また、他社の見よう見まねで作成していると、手当の整合性があっていないケースも見受けられます。

例えば、役職給などは歴史ある企業で支払われていることが多いですが、多くは職能等級を前提としているため、同じ等級でも役職がある人・ない人が混在するために設けられています。

しかし、スタートアップでは等級制度の記事でもお伝えした通り、基本的には役割等級となっており、等級=役職の関係性となっているため、手当を分けることに意味をなしていない場合もあります。

そのため、きちんと意図した設計になっているか検証していくことが重要です。

③割増賃金

こちらについては、法令に従い支払う形となるため、大きな論点はありませんが、みなし残業制度(固定制度)等を採用するかは1つの検討ポイントとなります。

本記事で詳細は記載しませんが、会社目線ではみなし残業分については残業代を一律支給となり人件費の見通しが立てやすいことから、スタートアップでは採用されるケースが多くなっています。

(※みなし分を超過した場合には追加の支払が必要なため注意が必要です)

④賞与・インセンティブ

賞与・インセンティブについては、前述の通り成果に応じた支給となりますが、そもそも支給をするのか?が論点となります。

<再掲.賞与の観点>

特に20-30名程度規模までのスタートアップでは中々賞与・インセンティブを前提とした予算を組みづらく支給しないケースが多くなります。

(数十名から百名規模になってくると支給しているところも多くなります)

支給する場合、賞与については、特に会社業績・個人業績どちらが起点となるかが重要です。

人件費のコントロールを考えると、会社業績に応じて支給の有無が決定される方が望ましいでしょう。(その上で、支給する場合は個人評価で分配も可能です)

インセンティブについては、どの職種の何に対して支払うかが論点です。

一番分かりやすいものは営業インセンティブとなりますが、スタートアップにおいてはThe Model型を採用していることも多く、営業だけの力で業績が上がる訳ではないため、インセンティブを特別に支給しないケースが通常となっています。

-レンジの型(基本給)の決定

報酬体系が決まったら、いよいよ各詳細を詰めていく必要があります。

まずは、基本給レンジの型についてです。

基本給では、「従業員が該当する給与レンジの箱(以下図のA)※」と「箱の中での給与の上下(以下図のB)」があるとお伝えしました。

<再掲.基本給の考え方>

それぞれどのような設計にしていくかを検討する必要があります。

A.従業員が該当する給与レンジの箱

まず給与レンジの箱については、重複型・接合型・階差型3つの考え方があり、どれを採用するかによって、昇格・降格時の給与変動の大きさや昇給幅が決定されます。

<給与レンジの型>

組み合わせで使用することもできますが、どれをベースにするかを検討する必要があります。

スタートアップにおいては、人件費のコントロールを考え、接合型・重複型をベースとすることが多くなっています。

特に同じ等級でも優秀な人材を採用するため前職の給与を引き継ぐことも多く、同じ等級でも給与差が大きいため、重複型とし一つのレンジの箱の幅を大きくしているケースも見受けられます。

但しこの対応の場合、昇給の考え方によっては、昇給可能な期間が長くなり、人件費が上昇率が高くなる可能性もあるため注意が必要です。

最終的なアウトプットとしては、以下のようなイメージで決定します。

以下は、ベースを接合型とし、管理職と非管理職の間のみ開差型(※)とする組み合わせとしたケースになります。

(※管理職になると残業代がなくなるため、非管理が残業をしても管理職の給与を逆転しないように開差としている)

<アウトプットイメージ>

B.箱の中での給与の上下

続いて箱の中での上下(昇給・降給)についての考え方を検討します。

こちらも大きく、シングルレート式・積み上げ式・洗い替え式の3パターンあります。

<昇降給パターン>

その中でも、積み上げ式・洗い替え式を採用されるケースが多くなっています。

昇給実感を持ってもらいたい場合は積み上げ式、成果や結果に応じてメリハリをつけていきたい場合には洗い替え式を採用すると良いでしょう。

-報酬水準の決定

続いて報酬水準の決定となります。

報酬水準を決定する上では、①内部公平性・②外部競争性の2点を考慮する必要があります。

<報酬水準を決定する上での考え方>

①内部公平性

社内においては役職間・職種間において不公平が生まれる可能性があります。

役職間については、前述のような、管理職になったことで残業代がなくなったことで、実際の受け取り額は非管理職の方が大きくなってしまうといったことがあるため、意図しない逆転現象が発生しないか注意が必要です。

職種間においては、同じ等級でも職種によって業務難易度が高くなっていたり、②外部競争性でも説明する通り転職市場での給与水準が異なる場合があります。

その場合、同じ給与だと不公平に感じ外部へ流出してしまう可能性もあるため、職種間での差異にも注意する必要があります。

※一方で差の根拠がないと不満を招くので要注意

特にスタートアップだと、エンジニアの市場での給与水準が高い傾向にあるため、エンジニアと他職種で給与レンジを分けることが多くなっています。

②外部競争性

前述の職種間の差異にも通じますが、外部競争性を高めていく上で他社水準(市場)との比較を行い水準を決定する必要があります。

特に競合他社が多い業界では、報酬水準が著しく低いと採用しにくくなってしまうため、検証が重要です。

他社水準と比較する上では、以下4パターンが考えられます。

<市場水準の調査パターン>

下に行くほどコストがかかるものの、他社水準の正確性が高くなっています。

パターン④については、ベルフェイスさんで実践されている形式となります。

スタートアップにおいては、コストの見合いを考えパターン②またはパターン①を採用するケースが多くなっています。

一方で、パターン①・②については真に正確性の高いデータが取れる訳ではないため、あくまでも目安と考え、自社の許容できる人件費も比べながら最終決定するのが良いでしょう。

-昇給・降給幅の決定(給与テーブルの作成)

続いて昇給・降給幅についてです。こちらは評価制度で設定したレーティング(評語)によってどのぐらい給与が変動するかを検討します。

昇給・降給幅を決定する上では、”どのぐらい同じ等級に滞留し続けるか”がポイントです。

ある会社において、A等級のレンジ下限が20万円・上限が25万円で、半期に1回昇給機会があるとします。

その上で、通常評価でも5年間昇給できるとすると、以下のように通常評価での昇給額は5,000円となります。

<昇給幅(ピッチ)の考え方>

このように、通常評価・最高評価などでどれぐらい滞留年数を取るか、どのようなキャリアパスを用意するかを念頭に決定するのが重要です。

特にスタートアップでは、中途採用も多く既存社員は上のポジションが埋まってしまう可能性もあるため、昇給余地を残していくと良いでしょう。

最終的なアウトプットは以下のような給与テーブルとなります。

<給与テーブル完成イメージ>

-昇格・降格時の昇給・降給ルールの決定

いよいよ基本給についてはラストです。

昇格・降格があった際に社員の給与をどのように変動するかを検討します。

多くの場合、昇格時・降格時共にレンジの上限または下限に行きつく前に上または下の等級に移動するため、どのように変動するか示しておく必要がございます。

一方で、本ルールには検討の余地があまりなく、以下が一般的となります。

<昇格・降格時の昇給・降給イメージ>

重複型で、昇格/降格に伴い昇給/降給させることも考えられますが、明確な理由付けが難しいため、特に降給においては注意が必要です。

-賞与支給ルールの決定

最後に賞与についてです。

賞与の支給は固定型・業績連動型・決算賞与の3パターンがあります。

<賞与のパターン>

固定賞与は予算やコストが日々大きく変わるスタートアップにおいては負担となってしまうケースが多く、採用されているケースは少ないです。

多くの場合、業績連動型か決算賞与となっています。特に業績連動型は、賞与原資を分配するような形で支給すると人件費コントロールもしやすくなり、近年良く採用されています。

最終的なアウトプットイメージは以下となります。

(以下は業績連動型のイメージ)

<賞与アウトプットイメージ(業績連動型)>

4.まとめ

報酬制度の作成方法については以上となりますが、報酬は従業員の方にとっても関心が高く、メッセージとして強く伝わりやすくなっています。

そのため、人事制度ポリシーや報酬で伝えたいメッセージをきちんと定義し、そのメッセージが表れているか検証していくことが重要となります。

一方でスタートアップでは日々変化も激しくなるため、組織拡大や事業変化のタイミングでは報酬もうまく見直しながら進めていくと良いと思います。

【100社以上支援したコンサル集団が語る】スタートアップ人事制度設計マニュアル-全体像編-

【100社以上支援したコンサル集団が語る】スタートアップ人事制度設計マニュアル-等級制度編-

【100社以上支援したコンサル集団が語る】スタートアップ人事制度設計マニュアル-目標管理編-

【100社以上支援したコンサル集団が語る】スタートアップ人事制度設計マニュアル-評価制度編-

・・・

ハイマネージャー

OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。

OKRの理解を深めたい方はこちら

OKRの概念的理解から具体的な事例までを網羅した全35ページのパーフェクトブックです。以下のリンクからダウンロードください!

マネジメントに活きる知見を発信しています。フォローをお待ちしています!