課題に寄り添うためのサービスデザイン【Developer’s Jam #01】

こんにちは!

株式会社Relicでデザイナーをやっているけいです!

先日、弊社が主催したDeveloper’s Jamというイベントで登壇をして参りました💪

そこで話した内容についてこちらのnoteに書いていきます!

📣イベント概要📣

デザイナー、エンジニア、PdM/PjMの垣根を超えて、プロダクト開発者が集まり、様々な切り口からプロダクト開発について話していくLT会

※このnoteは11月28日(火)に行われたDeveloper’s Jam #01にて登壇した内容を記事にしたものです。

10分間という限られた時間の中で、新規事業のデザイナーという特異性を持った自分の観点から、エンジニアやPMの方が比較的多かった中でデザイナーとして何かを伝えられればと思い登壇しました。

LT内では伝えきれなかった内容も追記しているのでぜひご覧ください!

はじめに

ワタクシ、新規事業やってます

ワタクシの普段の業務としては「新規事業開発」の支援をする中で、MVPを作ったり、プロトタイプを作って高速でまわしていく、みたいなことをやっています。

新規事業はとにかくアイデアを当ててみることがすごい大事で、出てきたアイデアをまずは形にして、どんどん価値検証していく、といった形で主に0→1、1→10フェーズのデザインを行っています。

事業会社ではないので、細部までこだわり切ったデザインを作るというよりは、価値検証に足るプロトタイプやMVPを高速に開発しながらサイクルを回しているといったイメージです。

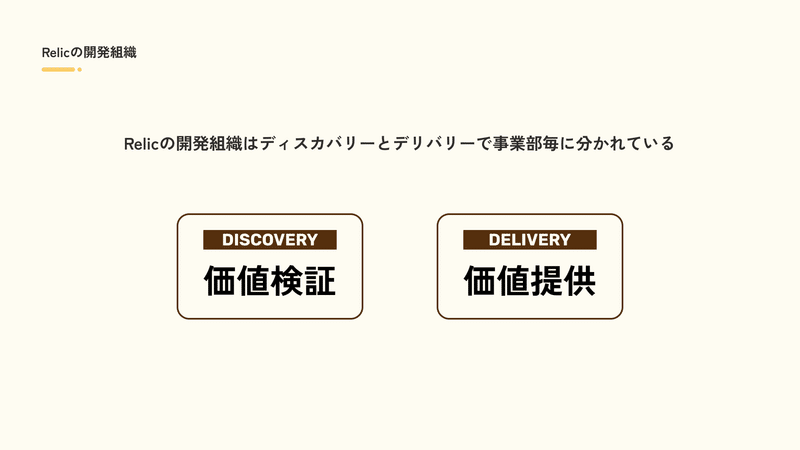

Relicの開発組織は大きく価値検証と価値提供を行う組織に分かれており、規模やフェーズなどの状況によって様々な局面に適切に対応できるような体制が敷かれています。

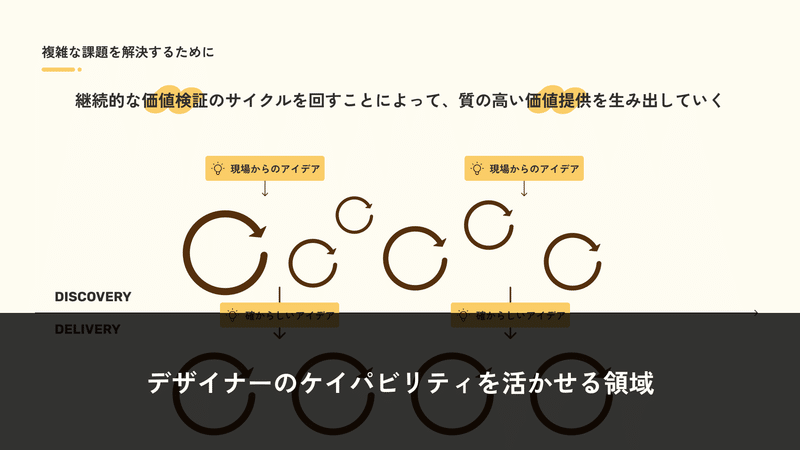

ディスカバリー(価値検証)とデリバリー(価値提供)は主にデュアルトラックアジャイルの文脈で使われる言葉ですが、デュアルトラックアジャイルは、複雑性が増している不確実性の高い課題に対してディスカバリートラックで仮説を立てて検証し、確かなアイデアと結論づけられたものをデリバリートラックで実際に消費者に提供価値を届けていく、というような構造になっています。

デュアルトラックアジャイル

「事前に最小コストで最大のリスクをつぶしながら、価値あるプロダクトを作っていく」ための開発プラクティス

自分の今持っている案件はディスカバリーの部分になりますが、この領域こそデザイナーの持っているケイパビリティを活かして事業をドライブさせていくことができると考えています。

というわけで前置きが長くなりましたがここからが本題です。

新規事業開発を行うデザイナーはどのように課題を捉えて解決していくのか

不確実性の高いものに対して、少しでも確実性を高めていくための取り組みについてお話ししていきます。

新規事業はなぜうまくいかないのか

新規事業は既存事業と大きく異なります。

弊社代表北嶋の書籍を引用させていただきましたが、これだけでもかなり異なる特性を持っており、異なるアプローチで取り組んでいく必要があることがわかるかと思います。

こういった特性の違う新規事業に対して既存ルールを適用してもうまくいかないことがほとんどです。

また、課題は常に変化していきます。新規事業は不確実性がめちゃめちゃ高い領域です。答えのない問いを考え続け、顧客に当てながら反応を見て改善を繰り返していく必要があります。

プロセスの整理

まず、やったことはプロセスの整理です。

基本的に開発のプロセスは下記画像のような形になっていることが多いと思います。

PMが要件定義を行いワイヤーを引き、デザイナーがデザインを行い、エンジニアが設計/開発を行うという一直線上のプロセスが一般的な開発プロセスだと思います。

ただ、不確実性の高い価値検証の場ではこのプロセスは少し非効率に思います。各プロセスが分断されていて、チームを組んでいる強みを活かしきれないからです。

不確実性に向き合うためには、この仕組みから変えていく必要がありました。

まず、クライアントのビジョンや目指したい姿をヒアリングし、提供したい価値を具現化し、チーム全体でビジョンの共有、簡易的な最終形のデザインプロトタイプを作っていきます。

デザイナーの価値がまさに必要となるフェーズだと思っていて、ここで最終的なプロダクトの価値、方向性を具体的な形にしてあげることで、逆算的にプロダクト開発に入っていくことができます。(もちろん市場に合わせて変化していく余地はあります)

次に、チーム全体で長期的な全体像を共有してから、要件定義、デザイン、設計にほぼ同時に入っていきます。そこで検証すべき価値を絞り込み、実装まで繋げていきます。

不確実性を持つ新規事業という特性上、各領域に全員がグラデーション的に関わっていくことで、下記のメリットが挙げられます。

①不確実性の高い課題に対して、変化に強い開発を進めていくことが可能に

②ある程度形になったデザインをベースに建設的な議論を進めていくことが可能に

③同時進行で効率化できる

それぞれの役割をどのように同時進行で進めていくかについては、また別途どこかで書き記したいなと思っています。

デザイナーが他職種に対して持つ優位性の一つに具現化力があると思います。

例えば、ビジネスサイドの人がアイデアはあるけどどんな形にすればいいか分からない、といった状況でも、デザイナーはすぐにそのアイデアを具体的に形に落とし込むことができます。

いかにスピーディに価値を検証していくかは、まさに新規事業において大事なところで、素早くプロダクトとして形に落とし込み、事業を高速にドライブさせていくことができるのがデザイナーの持つ強みであり、役割だと思っています。

頭の中にあるプロダクトではなく、形となった実物をもとに、議論を進めていくことで効果的な議論を進め、検証すべき価値をクリアにし、より正確な価値を探っていくことができます。

役割の整理

ここまではプロセスの話を展開してきましたが、プロセスを変えても、当然中の人の役割が変わっていかなければ意味がありません。せっかく同時進行でプロセスを進めていっても、分業が進んでしまっては勿体無いです。

基本的に各々の役割は下記のようなことが多いと思います。

PM:要件定義、品質管理、進行管理etc…

デザイナー:デザイン

エンジニア:設計、実装

しかし、前述のプロセスにおいては、それぞれの職能の範囲内での役割を行っているだけではチームとしてのバリューは発揮できません。

デザイナーとPMの話に絞りますが、PMが担っている役割に対してデザイナーが領域を染み出していきながら進めていくことが必要だと思っています。

もちろんデザイナーが他の領域に進んでいくべき、という話は良くありますが、手っ取り早くプロダクト開発の中でプロダクトをドライブさせていくためにデザイナーが染み出していくべきは、PdMなどプロダクトの品質を直接的に左右するところだと思っています。(もちろん簡単な話ではないですが)

顧客と最も近い場所でプロダクトを作るのはデザイナーなので、ユーザーの課題を探っていったり、プロダクトの品質を管理してみたり、などデザイナーという職能を活かしていきながら、プロダクト全体を俯瞰してみてみると、デザイナーとして違ったアウトプットができるようにもなっていきます。

肩書きはデザイナーであっても、”デザインもできるPdM”の方がイメージ的には近いかもしれません。

体験設計のハブとなるのはデザイナーとして既に担っていた部分ではありますが、ユーザーの声をプロダクトに反映させることのできるデザイナーが直接的に課題特定や要件定義をPMとともに進めていくことが大事です。

視座を上げてみよう

他の領域に興味を持って、進んで染み出していくことはデザイナーとしての価値を上げることに繋がりますが、こういった動きをする上で大事な点は「プロダクト開発ではなく、事業開発へと視座を上げる」ことです。

今回の登壇で一番伝えたかったことはここに集約されます。

事業作りは世の中の未来をつくることと同義です。会社や事業、はたまたプロダクトにはビジョンがあって、世の中にこうあってほしいという理想の姿があります。つまり、もっと広げるとデザイナーは未来を描いていく仕事とも言えると思います。

デザイナーというのはめんどくさい生き物で、普通は気にならない表現が気になったり、とても人間臭くて、どうしようもない人間たちの集まりだと思ってます。

そんな人たちだからこそ、デザイナー自らが未来を描き、豊かな未来を作っていく主体になることはこれからの時代ますます求められていくと思っているので、これからもそういった活動を続けていければなと思っています。

最後に

デザイナーを対象としたイベントには多く参加してきましたが、その空間自体がデザイナー内だけで完結してしまうことがとても勿体無いと思っていました。

もちろんエンジニアの方が参加されてたりするケースは多いのですが、そういった方はごく少数だと思います。

デザイナー同士のイベントでアウトプットすることももちろん大事で、デザインの深い話を広げていくことができますが、違う場所でデザインのアウトプットをしてもいいはずです。

デザインドリブンでの文脈でエンジニア/PMが多いLT会にサービスデザインの話をぶち込んだことは1つ自分の中でもやりたかったことなので、今回それを自らすることができて一定の満足は得られたとともに、ここからがスタートだと思っているので、引き続き頑張っていきたいと思います。

lifelong endeavour

株式会社Relicでは、エンジニア・デザイナーを積極的に採用中です。

またRelicでは、地方拠点がありますので、U・Iターンも大歓迎です!🙌

少しでもご興味がある方は、Relic採用サイトからエントリーください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?