【後編】アイデア整理にきくレバレッジポイント -フレームワークとして-

・システム思考で使うシステムへの介入ポイントは12個ある。

・そのポイントをレバレッジポイントという。

・レバレッジはてこという意味・数字が小さくなるほどインパクトが大きい

・システムのダイナミクス(動き・挙動)をストックとフローで表す

・システムは動的に変化している。

・システムのダイナミクスは、インフローがあり、ストックする場所があり、アウトフローするという流れがある。

・システムのダイナミクスを左右する力学には、バランスを取ろうとするバランス型のフィードバックと正にも負にも強化し続ける強化型のフィードバックがある。

レバレッジポイントの復習も。

12. 数字:補助金、税金、基準などの定数やパラメータ

11. バッファ:フローと比較したときの安定化させるストックのサイズ

10. ストックとフロー構造:物理的システムと交差するつながるポイント

9. 時間的遅れ:システム変化の速度に対する時間の長さ

8. バランスをとったフィードバック ループ:是正しようとする影響に関連したフィードバックの強さ

7. 強化したフィードバック ループ:ループを動かす強さ

6. 情報の流れ:誰が情報にアクセスできるか、できないかの構造

5. ルール:インセンティブ、罰則、制約

4. 自己組織化:システム構造に加える、変更する、あるいは、進化させる力

3. ゴール:システムの目的あるいは、機能

2. パラダイム:考え方からシステム-そのゴール、構造、ルール、遅延、パラメータ - が生まれる

1. パラダイムを超える

さて、今回は6から1までの説明を行なっていきます。もちろん、ソースはドネラ・H・メドウズさんの「世界はシステムで動く」です。

レバレッジポイント

6. 情報の流れ:誰が情報にアクセスできるか、できないかの構造

オランダの家庭の電力メーターアムステルダムの近くに、一戸建ての家が立ち並ぶ住宅地があります。同じ時期に同じように作られた家です。そう、ほぼ同じように、ということです。理由はわからないのですが、何軒かの家の電力メーターは地下に設置され、ほかの家の電力メーターは玄関に設置されていました。

中略

1970年代初めに石油が輸出禁止となり、エネルギー危機が到来した時、オランダ人は自分たちのエネルギー使用に細かく注意を払うようになりました。そこでわかったのは、この住宅地の何軒かの家の電気消費量は、他の家の3分の1少ないということでした。

中略

結局のところ、違っていたのは電力メーターの設置場所でした。電力消費量が多い家族は、メーターが地下に置かれた家に住んでいました。電力消費量が少ない家族の家は、メーターが玄関に設置されていました。

示唆的な事例から「情報」のレバレッジポイントはスタートします。要は、現在あるインフロー、ストック、アウトフローに大して新たな「情報」を、以前には届いていなかった場所へ伝える、新しいループなんです。

この状況って、このブログでもよく書いている、「知らないことを知らない」状況だと人は適切な行動を取れないっていうことと同じ意味なんじゃないかなと思います。

適切な情報を得ることで、適切な行動ができる。ノーベル学賞を受賞した経済学者ハーバート・サイモンが限定合理性と呼ぶモノです。「人は自分の持っている情報に基づいて、きわめて合理的な意思決定を行う」という見方です。

しかし、人は完璧な情報を持っている訳ではないですよね。「電気料金、電気の使用量」が適切に得ていないだけで、30%も差が出るしね。

この限定合理性を読んだときに思い出したのが、コロラド大学の社会学者のジェニ・クロスさんのTEDです。自分がこのレバレッジポイント を書きたかったポイントと同じような構造のことをいっています。行動変容を促すための違う視点を提供してくれます。

そこで、ある社会科学者たちは、どうすれば住宅所有者にエネルギー消費を減らしてもらえるかを考え、監査員を派遣して住宅を調査しました。

彼らが探し、報告し、人々に情報を提供したことの1つは、ドアや窓の周りにある小さな隙間です。私が生まれ育った家のように古い家に住んでいる場合、このような小さな隙間があり、冷たい空気が入ってくるため、炉の温度を上げなければならないことがあります。そこで、ひび割れの数や助けが必要な窓の数を教えてあげれば、人々は風除けをしてくれるでしょう。

人々に情報を提供すれば、 20%の人が風除けをしてくれました。

しかし、お金をかけて家に人を派遣して調査しても、5人に1人しか行動を変えてくれないのですから、もっとうまくできるはずです。私たちは、情報をどのように提示するかによって違いが生じることを知らなければなりません。

そして、大きな違いのひとつは、情報を具体化することです。ドアや窓の周りにある小さな隙間をすべて集めて、「あなたの家の隙間はバスケットボールと同じくらいの大きさです」と言えば、人々は魔法のようにその隙間を埋めることの重要性を理解します。さらに、家の中にバスケットボールほどの大きさの穴が開いていると言えば、人々は、ドアにウェザーストリップを施すことで、その重要性を理解することができるでしょう。

このように、情報を目に見える形にすることで、違いが生まれるのです。今回の研究では、情報を具体化するだけでなく、住宅所有者の情報をパーソナライズし、彼らと交流しました。人が見るかどうかわからないポスターを貼っても、人と話すほどの効果はありません。ソーシャル・インタラクションは、私たちが変化を起こすために使える最も重要なツールのひとつなのです。

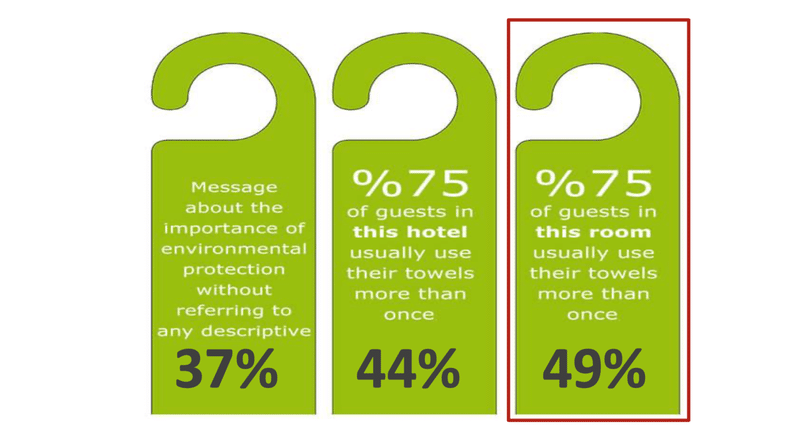

タオル交換のためのメッセージ

左:環境を守るためのメッセージだけで、具体さがないモノ

中:このホテルのゲストの75%がタオルを一回以上使っています。

右:この部屋のゲストの75%がタオルを一回以上使っています。

ジェニさんのTEDと上のタオル交換の事例をまとめると、情報を提供し、情報を具体化し、情報をパーソナライズすることで人々に行動変容が起こりやすくなるっていうことなんです。情報を届けるときに、役に立ちそうです。

5. ルール:インセンティブ、罰則、制約

システムのルールは、システムの領域・越境・自由度を定めます。

システムを動かしているルールはなにか、ということに注目するポイントです。

ドネラさん的には、新しい世界貿易システムを説明を聞いたときに「ルール」のポイントが警報を鳴らしたそうです。それは、企業の利益のために、企業が設計し、企業が運営するルールを持つモノだったそうです。企業のルールが優先されると、他のセクターからのフィードバックが全て閉じるため、公益的、環境的、社会的な意義の弱体化に繋がるのは目に見えますよね。

このレバレッジポイントは、今、目に見えてるモノというより、目に見えてるモノを動かしているルールは何かという視点を得るためにあるように思えます。ルールを動かせないか、介入できないか、というモノですね。

まちづくりの文脈でいうと、例えば、何かプロジェクトをはじめるために本当に説得しなきゃ行けないのは、目の前にいる人ではなくて、上司だったり、その上の部長だったり、まちの重鎮だったりすることってないですか?

そまちで何かをスタートするシステムをなぜか握っている偉い人がいたりするんですよね。そのルールを守ったり、時には破ったりしないとシステムを動かせない、そんなイメージだと思いました。(歯切れが悪くてすみません、ドネラさんの説明がインパクトが高まるにつれてあまり具体的じゃなくなってくんです。。)

4. 自己組織化:システム構造に加える、変更する、あるいは、進化させる力

「4」からシステムへの介入というよりかは、システムそのものやシステムを超えて考えることが多くなるように思います。

自己組織化を端的にいうと「進化」なんです。システムそのものを書き換えていくということ、アップデートすること。

ドネラさん、ここらへんから具体的に説明してくれません笑 というのも、具体例というよりかは、システムそのもへの視座の転換を伴うモノだからかと。二次元の人が三次元の人を理解できないように、メタに考え方を持ち上げる、ということかもしれません。

さて、自分の解釈も交えていうと、進化を意識して行う、というよりは環境の変化に応じて、適切に変えてく、変わっていくプロセスがありますよね。生物が何十万年と行ってきたモノです。

その叡智、起こる構造を現実にもプラグインせよっていうのが「自己組織化」のいってることかもしれません。究極的には、「まかせる」「自由にする」「手放す」など、何らかの事象からコントロール(管理)を外したら、自然(ジネン)に見えてくる世界観なのかな?

3. ゴール:システムの目的あるいは、機能

システム自体がシステムの目的や機能によって、インフロー、アウトフロー、ストックの意味が変わってくるということです。

ドネラさんはレーガン大統領がいったことを例に説明します。レーガン大統領の有名な言葉を知っていますか。

「政府が自分に何をしてくれるかと尋ねるのではなく、あなたが政府に何をすることができるか尋ねなさい。」

「目標は、人々が政府を助けることでも、政府が人々を助けることでもなく、政府が私たちに干渉しないことだ。」

このポイントから考えるのは、結局は、システムの見方が変わることと、目的や機能を変えたときにインフローとアウトフローの意味が変わるっていうこと。だからこそ、2番の「パラダイム」が変わるっていうことに直結してるんだと思います。

個人の考察としては、主語を変えるとシステムの目的が変わるじゃないかと思っています。まちづくりの文脈なら、誰がしたいか、誰が欲しているかの「誰」の視点をかえると違う視座を得れるのではないでしょうか。

2. パラダイム:考え方からシステム-そのゴール、構造、ルール、遅延、パラメータ - が生まれる

5番のルールと3番のシステムのゴールのおおもとになっているのがパラダイムです。少しルールと似ているかもしれませんが、ルールを形づくる土台は何か。

このブログでも何回か出しましたが、例えば、性善説と性悪説の前提。

性善説が前提にあるのならば、よくヨーロッパで見かける電車のスタイルとなります。改札がなく、チケットは買っているモノとみなし電車に乗ることができます。(たまに見回りがありますが。)性悪説の場合、日本のように「改札」というシステムを使って、ある程度コストをかけます。

どちらがいいかという話ではなく、前提が変わるだけで、そのあとの様式も変わってくる、ということです。このことをパラダイムが変わると説明しているんです。

サステナビリティの目指す世界観はここに近いですね。背景から、根底から見直す。パラダイムを変えないと結局行き着く先が一緒の可能性があるから。

1. パラダイムを超える

さて、最後はパラダイムを超える。ドネラさん曰く、仏教でいう「悟り」にちかいとも書いてありました。

パラダイムを超えることは何かというと、簡単にいうと、自分の視点に囚われないことなんです。すべての事象において、このことが正しい、間違っているって普遍的ではなくて、環境、タイミング、時代によって、全てが変化する可能性があるんです。

だから、パラダイムを作った瞬間からパラダイムが古くなることもあるし、間違っている方向に行くこともある。だからこそ、考え方、見方に自体に縛られるなっていうのが最後にある介入ポイントなんですね。

この見方、、、一番難しいですよね。自分としては、サステナビリティを学んできて、その考え方や見方を実践したい、これからの世界に必要なんだって思って活動している。でも、その立ち位置すらにもとらわれないってなると本当に難しい。自分が学んできたことはなんだったんだ!ってなりそうです。

世界観としては、色即是空、空即是色、ですよね。

自分の好きなことわざの「塞翁が馬」なんていうのもまんまかと思います。

まとめ

最後のパラダイムを超えるにガツっとやられましたけど、結局は、自分が持っている視点が正しいと思わないこと、システム思考が万能っていう訳でもないこと、それでもいろいろな立場の人とすり合わせていかないと行けないのが世の中だよなぁって思いました。サステナビリティが絶対あってると思っていても、それが誰かの暴力になったり、または違う意味で悪いことにもなったり、ま、それでも自分が信じてることをやるしかない。。。

あと、こういった学術をまとめるのはなかなか骨が折れる、、、ので、次回は世界のまちづくり事例を取り上げます!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?