一人ひとりの力をローカル・キャピタルに、地方創生の現場でやるべきこと

地方創生やまちづくりの目的が「人口減少の克服」「地域経済の活性化」だとして、鍵を握るのは、「地元の住民=地元企業の社員・地元役場の職員」一人ひとりのポテンシャルをどう高めるかだと思います。

地方で仕事をしていて面白いのは、一人ひとりとの関係性。親を聞けばだいたいわかる、ことさら「コミュニティ」とか「絆」と旗をふらなくても、強いつながりが既に存在する。

一方で、そのつながりの強さや窮屈さがいやで、若い人は外に出たり、外からきた人がなじめなかったり、つながりの加減の調整は課題なんでしょう。

1 ソーシャル・キャピタル

アメリカの政治学者パットナムが提唱した「ソーシャル・キャピタル」は「社会関係資本」と訳されることが多く、個人的に好きな言葉の一つ。

その社会ならではの人間関係、信頼、ネットワークが重要な社会的仕組みの中では、人々が活発に協調行動をすることによって、社会の効率性を高めることができるとし、それがソーシャル・キャピタルの概念となりました。

銀座でコワーキングスペース「LEAGUE」を企画・経営する際、入居者同士のコミュニティを活性化させたいと思い立ち、すぐさまオランダに行って、その日にseat2meetのCEOロナルドさんに直談判して業務提携しました。

右から二番目がCEOのロナルドさん。めっちゃいい人!

自分のナレッジ(知識・経験)を3つ以上登録すれば、無料でコワーキングを利用できる仕組み。支払いは知識と経験で、なんてとてもワクワクしました。知識と経験こそ価値あるもの=ソーシャル・キャピタルであるという考え方です。

2 ローカル・キャピタル

ソーシャル・キャピタルを前提に、個人的に地方ならではの関係性を「ローカル・キャピタル(地域関係資本)」と名づけています。

地方の場合、何かしたければ周囲の人に、「こんなことしたいんだけど誰かいない?」というとGoogleより早く検索、かつ紹介、電話でアポとりまでしてくれる。(コンシェルジュ機能付)。

みんなが誰が何を得意で今何をやってるか、だいたい知ってる、あるいは知ってる人を知ってる環境は、言い換えればナレッジ・マネジメントが進んでる状態とも僕的には言えると思ってます。

地方創生やまちづくりのテーマである人口減少克服や地域経済活性化のために、地方、特に1万人規模の小さな町は、今こそ、ローカル・キャピタル(地域関係資本)に磨きをかけるべきだと思ってます。

デジタル・フレンドリーになって、オンラインサロンやメディアを構築してアナデジ並走していければ、若者やヨソ者も参画ハードルが下がるので推進していきたいです。

以下に、都農町のローカル・キャピタルを形成する最小単位、一人ひとりにフォーカスした進捗をご紹介させて頂きます。

3 都農ワイン

都農町に来て2ヶ月、まち全体のグランドデザインづくりと並行して、個別企業のコーチング・プロジェクトも全力で取り組んでます。

その一つが、都農町の代表的なローカル・キャピタルとも言える「都農ワイン」を経営する株式会社都農ワインさん。

僕が特に力を入れたいなと思っているのが、醸造・販売・カフェ・管理などを担当されている各社員さん一人ひとりのポテンシャルをどう高めるか。

年間20万本を生産・販売し黒字化も果たしてきた実績は言うことなし、ただしこれからの10年を考えると、若手を中心とする今いる社員のみなさんが、新しい都農ワインブランドをどうつくっていくかにかかってるといっても過言ではありません。

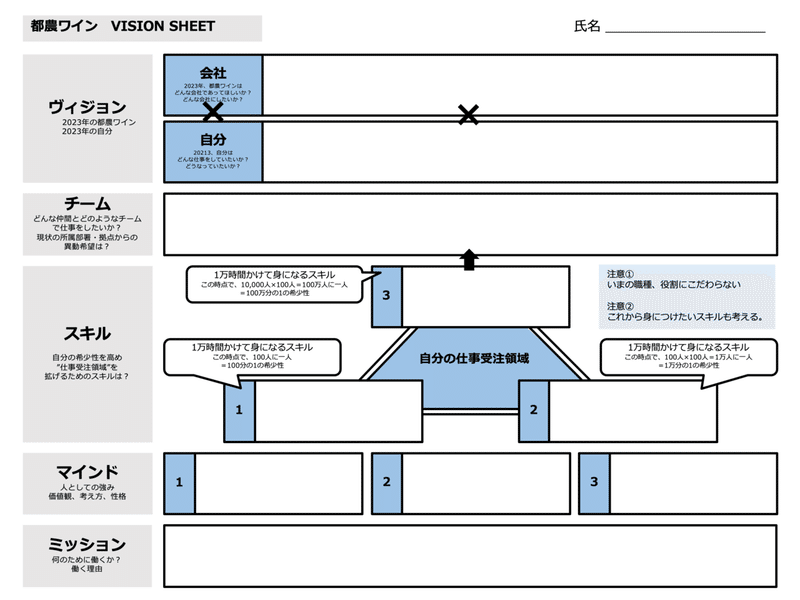

この2ヶ月で、各自のビジョンを紙にまとめてもらって、みんなの前で発表したり、二人一組で即席コーチングしあったり。

また、大きな経営課題として、コロナも含め台風など自然災害時にワインに次ぐ収益を開発することは、みんなもひしひしと感じていた良いタイミング。自分がやりたい新規事業を一つずつ出し合って、委員会制度もつくって社長も20代もフラットに話し合う土壌まで出来上がりました。

具体的な事業名は内緒ですが。。かなりの手応え!

これができれば、今いる社員一人ひとりが創業メンバー。精神論で経営者意識を持つとか10年言い続けるより、自分たちがつくった方が早い。続報できるよう僕も頑張ります

最後に、ローカル・キャピタルに関わる大事なこととして、地元のブドウを使った地元のワイン、コミュニティビジネスをミッションとする都農ワインとして、改めて地元の町民にもっと気軽にワインを飲んでもらうこと。

1週間、僕が運営するコワーキングスペース「YARD1927」でポップアップ・ワインバーを企画・開催しました。

社員一人ひとりが、新規事業も含めて株式会社都農ワインの経営者として仕事に取り組み、町の一人ひとりと、ワインを通じてつながっていく。

言うのは簡単ですが、これが日常的に実現、浸透していけば、ちょっとやそっとじゃ崩れないローカル・キャピタルが確立していけると思います。

4 道の駅つの

もう一つ、現在、注力しているのがこれも都農町を代表する施設「道の駅つの」の既存店舗改修と新規店舗増床のプロジェクト。

現在、年間約70万人が来店、宮崎県内でも第6位の観光拠点になり、店舗としては成功してます。今後、さらに強みを伸ばせるよう改修・増床を企画しています。

僕が一番やりたくて、集中しているのが店舗の社員さんとのミーティング。

当初は現場としてのヒアリング程度の位置づけだったところを、マネージャーさんのご理解もいただき、3人1組で1時間半のミーティングを合計15回!

3人という人数はちょうどよく、1時間半あればかなりのことは話せます。打合せというより雑談、おしゃべりみたいな感じ。とにかく楽しいです。

現場で働いている社員さんは、何をモチベーションにしていて、どう思われたいのか、お客さんにどうしてあげたいと思っているのかなど、1回や2回聞いただけでは出てこない裏側のストーリーを聞くことができます。

最後はレジを対応する社員一人ひとりの対応で印象は変わります。

もちろん、最初の来店は、立地やMD、デザイン、価格などのマーケティング戦略にかかってきますが、事業としてはいかに良いリピート客をとるか。といって商品はそんなに変わりばえするものでもないし、元々1万人のまちでそんなに珍しい商品があるわけではない。

今、仕事をしていて一番楽しいのが、道の駅の社員さんに強みを聞くと100%「接客」と答えるのを聞けることです。

「こんなに話しかけて、おしゃべりも楽しめる道の駅ないよね」と20代も60代も変わらず楽しそうに言います。

なかなか定量化しにくいし、計測も難しいけど、この社員さん一人ひとりとリピート客のみなさんと、それをつなぐブドウやトマトがローカル・キャピタルなんだと思います。

5 一人ひとりのポテンシャル

地方創生やまちづくり、というとなんだか中央から、上から見ている感じでリアリティーがわきにくくないですか?

と言いつつ、わかりやすいので自分も使っちゃってますが、定義論はともかく、目的が「人口減少の克服」「地域経済の活性化」だとしたとき、鍵を握るのは、「地元の住民=地元企業の社員=地元の役場の職員」一人ひとりのポテンシャルをどう高めるかだと思います。

個人的な印象で、あまり一人ひとりのいわゆる人材開発にエネルギーが注がれていないなと思い、それは自分にとってもチャンスなので、大いに個人対応していこうと思います!

一人ひとりが強くないとローカル・キャピタルは育めないので。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?