第3回 中間航路を読む 奴隷船と底知れぬ深淵の記憶|君たちの記念碑はどこにある?――カリブ海の〈記憶の詩学〉|中村達

【連載の概要】

西洋列強による植民地支配の結果、カリブ海の島々は英語圏、フランス語圏、スペイン語圏、オランダ語圏と複数の言語圏に分かれてしまった。そして植民地支配は、被支配者の人間存在を支える「時間」をも破壊した。すなわち、カリブ海の原住民を絶滅に追い込み、アフリカから人々を奴隷として拉致し、アジアからは人々を年季奉公労働者として引きずり出し、彼らの祖先の地から切り離すことで過去との繋がりを絶ち、歴史という存在の拠り所を破壊したのだ。西洋史観にもとづくならば、歴史とは達成と創造をめぐって一方通行的に築き上げられていくものだから、過去との繋がりを絶たれたカリブ海においては何も創造されることはなかったし、大文字の歴史からも零れ落ちた地域としてしか表象されえない。だからこそカリブ海作家たちは、西洋中心主義的な歴史観に抵抗する。〈記念碑や偉大な建築物、世界を形作る出来事といった「目に見える」歴史でなくとも、ここには歴史がある〉――本連載では、記憶をめぐる彼らの詩学的挑戦を巡ってゆく。

「プランテーションの人びと」

というのも、こういう言い方ができるとすれば、旅について、〈植物〉に根ざした人びとは、そのいくぶんかを知っているからだ。あの大いなる旅の船以来、すべての人がそうとは感じないまま、あるいはできるだけ早く忘れようとしながら、未知のものに立ち向かってきた。アメリカ大陸への海上の道で(アメリカ大陸とはいったい何なのだろうか?)、想像もできない地獄のなか、吐瀉物、むきだしの肉体、サラバンドを踊る蚤、倒れ込んだ死者たち、うずくまった病人たち、ほとんどその三分の一も入らないような空間に詰めこまれた二百人(そして三百年にわたって、およそ何千万もの人びとがそのようにして運ばれた)、そんな状況で、ひとは甲板に吹く風の赤い陶酔、地平線にのぼる黒い太陽、波の上にはりついた空のまぶしさを何度も見つめた。そんなふうにしてひとは三度も、未知と対決したのだ。

フランス海外県マルティニーク島出身の作家エドゥアール・グリッサンは、現在のアメリカス(北アメリカ大陸と南アメリカ大陸、そしてカリブ海地域を含めた複数の「アメリカ」)という広大な地域に住まう多様な人種的・文化的背景を持つ人々を、「プランテーションの人びと」と呼ぶ[*2]。コロンブスによる新大陸の「発見」によってもたらされた非西洋との「遭遇」の後、西洋列強はカリブ海において砂糖やタバコ、コーヒー、茶、ゴム、綿花といった国際的に取引価値の高い単一作物を大量に栽培し、主国へ利益還元を果たす大規模農園、すなわち「プランテーション」の経営を開始した。現地にいたアラワク族・タイノ族という先住民を奴隷化しプランテーションで働かせるも、彼らは強制労働と西洋から持ち込まれた伝染病によって早々にほぼ絶滅に追い込まれた。すると西洋帝国はアフリカの人々を部族の違いにかかわらず奴隷船に押し込み、新大陸へと運んではプランテーションの労働力として注ぎ込んでいった。先住民のいなくなったカリブ海で営まれたプランテーションでは、こうしてアフリカから強制連行された人々が西洋奴隷主によって強制的に作物をひたすら育てさせられ続けた。

グリッサンは、カリブ海の「プランテーションの人びと」には共通して「想像しがたい数多くの地獄」に直面した経験があると述べる。この地獄は、アフリカで捕獲され、新大陸にあるプランテーションにたどり着くまで奴隷船で大西洋を渡るという経験にまつわるものである。その呪われた航路、いわゆる「中間航路」を通り抜ける経験は、カリブ海における記憶の詩学の支柱である。「プランテーションの人びと」であるカリブ海の人々は、先祖が中間航路で直面した「深淵の記憶」を携えているのである。

深淵の記憶

『〈関係〉の詩学』においてグリッサンは、西洋帝国によって奴隷化されたアフリカの人々がその慣れ親しんだ土地、先祖から伝わる文化、そしてそこで形成された社会から引き離され、船の中に送り込まれた瞬間から、3つの「底知れぬ深淵」に呑み込まれていったと述べる。ひとつめが、「船の腹」である。奴隷化された人々は、船上では自由な活動を許されず、狭い船底に呼吸する空間しかないほど詰め込まれた。「船というものは、きみの詩学によれば、腹などもたないものだ。船は呑みこむこともむさぼり食うこともなく、ぽっかり開けた空を見上げながら進むはず。ところがこの船の腹は、きみを溶かし、この世ならざる世界へと突き落し、きみはそこで悲鳴を上げる[*3]」。その次に広がる深淵は、「海底」である。船が海賊に追われたり、病が流行りだしたりすると、彼らは容赦なく船から投げ捨てられた。手足を縛られ、足枷の錘を付けられた彼らを受け止めるのは、海底だった。「この深淵は、まさしく一つの同語反復だ。大洋の全体、やがては砂浜のよろこびにむかってそっと打ち寄せる海の全体が、一つの巨大なはじまりであり、ただ藻の緑におおわれたそんな鉄球だけが、そこにリズムを刻んでいる[*4]」。そして第3の深淵は、未知の大海原そのものだった。「深淵の第三の姿は、こうしてどこまでも続く水面に、放棄されてきたすべてのものの、転倒した映像を映しだす[*5]」。

しかしグリッサンが自身の詩学で示すのは、たとえ西洋列強の残虐非道な奴隷制により船の腹へ、海の底へ、そして新大陸へ投げ捨てられようとも、彼らが深淵に直面した際に生じた記憶は決して忘れ去られることはないということだ。彼に従えば、中間航路の経験は「プランテーションの人びと」にとって死という絶望的な経験以上のものをもたらした。というのも、「母胎」であるその深淵から「一つの民族」がこの世に現れたからである。中間航路の経験は、「きみ――海の深みに漂う原初の犠牲者――を例外的存在としたとしても、経験はついで共有され、われわれ子孫たちを一つの民族とした[*6]」。奴隷船で運ばれた「原初の犠牲者」である「きみ」と現代を生きる「子孫たち」である「われわれ」は、深淵の経験の記憶が共有されることによって結ばれているのである。フランス語圏文学、アフリカ系文化が専門の中村隆之が説明するように、「奴隷船の旅はプランテーションの民にとって『いち早く忘れたい』トラウマのようなものだ。しかし、集団的記憶から排除されたこの記憶はそれ自体語りえないものであっても接近する必要がある。なぜなら、この奴隷船の旅にこそプランテーションの民の起源ならぬ起源があるからだ[*7]」。

グリッサンは「一つの民族」が中間航路の経験から出現する様を暴力的な出産にたとえ、「原初の犠牲者」である「きみ」にこのように告げる。「そんな苦しみにおいてきみが一人であるとしても、きみはまだ知り合ってはいない何人もの人々と、おなじ未知を共有している[*8]」。まったくの未知である大海原を進む深淵の経験は苦しみの経験となるが、それは同時に「一体性」を生み出すのである。奴隷船は「一つの母胎、母胎である深淵だ。きみの叫びを生むもの。そしてまた、来たるべき一体性を生むものでもある。[……]この船はきみの母胎であり、鋳型であり、けれどもやがてはきみを排出してゆく。執行猶予中の生者たちと、それに劣らぬ数の死者たちをはらんだ、この船は[*9]」。奴隷船の中で死の恐怖に耐える孤独な「きみ」の記憶は、「プランテーションの人びと」である「われわれ」へと共有されてゆく。それゆえ奴隷船はカリブ海に生きる人々にとって「来たるべき一体性」をもたらす「母胎」となる。

深淵の経験は、深淵そのものの内にも外にもある。深淵からついに出ることのできなかった人々の苦悶。奴隷船の腹からまっすぐに、深海の紫色の腹へと送られて。けれどもかれらの苦難はそれで終わりはしなかった。それはこんな連続=不連続のうちに、別のかたちで甦ったのだ。新しい土地でのパニック、つきまとう故郷の面影、そしてついには、強いられた土地、苦しみと贖いの土地との、結婚。深みをめぐる無意識の記憶が、こうした変身をもたらす泥となった。そこで生まれる人々は、たとえ深淵を忘れたとしても、そこに沈んだ者たちの情念を想像することができないとしても、やはり一つの帆を(一つのヴェールを)織り上げたことには変わりがなく、それによって人々は、かつての〈祖国〉に帰ることなく、この突如として現れた茫然自失の土地で、立ち上がったのだ。

奴隷船に運ばれた祖先である「きみ」の苦しみを想像しその経験を共有することで、カリブ海の「われわれ」は自分たちの起源の記憶へと立ち返り、ひとつの民族として生きることができる。西洋の記憶の言説は、そのような深淵の記憶をカリブ海の人々が語るための創造的な視点を与えてくれるだろうか。いや、西洋によって構築された一方通行の歴史では、奴隷船に詰め込まれ中間航路を渡った人々の苦しみの記憶の存在など認められない。「歴史」において、大西洋を渡った人類の記憶として記述されるのは、西洋による希望にあふれた達成と偉大な業績ばかりだ。

希望の船

ハンナ・アーレントは『人間の条件』において、人間による「赦し」と「約束」を、人類史を通して公共空間においてある機能を果たしてきた政治的行為として取り上げる。古代ローマまで遡り、彼女は人間の約束する能力を政治的空間において考察する。「ローマ人以来のさまざまな契約論は、約束の力が何世紀もの間、政治思想の中心を占めていたことを裏書きしている[*11]」。彼女の眼は、約束が持つ、人間の行為に纏いつく結果が予測できないという性質、つまり「不可予言性」のリスクを軽減するという能力に向けられる。「活動の不可予言性は、約束する行為によって、少なくとも部分的には解消されるものであるが、もともと二重の性格をもっている。すなわち、第一に、不可予言性というのは『人間精神の暗闇』から生まれている。つまり人間は基本的には頼りにならないものであって、自分が明日どうなるかということを今日保証することはできない。第二に、活動の不可予言性は、すべての人が同じ活動能力をもつ同等者の共同体の内部において、活動の結果を予見することはできないという事実から生じている[*12]」。人間の活動には根本的に予測不可能な、混沌とした不確実性が含まれている。それを克服することのできるのが、確実性への足場となる約束する能力なのである。

次にアーレントは、約束は人間の複数性にかかわる能力であると主張する。「人びとが集合する出現の空間やこの公的空間を存続させる権力と異なり、人びとを一緒にさせておくこの力は、相互的な約束あるいは契約の力である[*13]」。人間が自分の行為の付加予言性を乗り越えるには約束が必要だが、その行為には他者が必要となる。すなわち約束とは、人間の複数性を前提としているということだ。「相互の約束によって拘束された多数の人びとの場合には、ある限定されたリアリティをもつ。この場合の主権は、結果的に、未来の不可測性をある程度免れている場合に生まれる。その程度というのは、約束をし、守る能力そのものに含まれている限界と同じものである[*14]」。アーレントはニーチェに倣い、この約束する能力を人間の「意志の記憶」であるとし、それこそが人間を動物から区別する人間の条件としての能力であると示す。「ニーチェは、道徳的現象に異常なほど敏感であったために、すべての権力の源泉を孤立した個人の意志の力に求めるという近代的偏見を免れなかった。それにもかかわらず、彼は、約束の能力(彼が呼んでいたところでは『意志の記憶』)こそ、人間生活を動物生活から区別するものであると考えていた。活動と人間事象の領域における主権は、製作と物の世界の領域における職人の能力と同じ関係にあるといってもよい。しかし、その主な違いは、前者が共に拘束された多数者によってのみ達成されるのにたいし、後者は孤立においてのみ考えられるという点にある[*15]」。

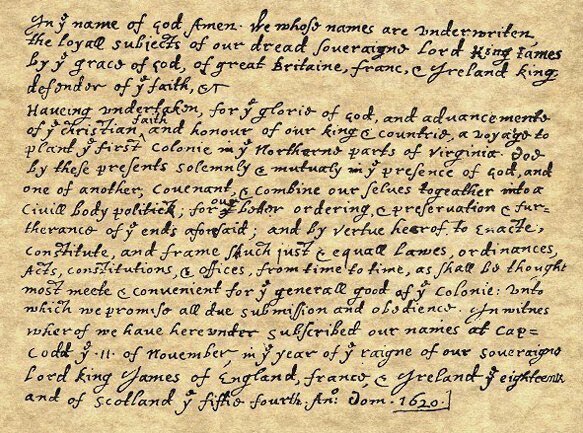

アーレントにとって、この約束する能力の模範例が、1620年にジェームズ1世による迫害から逃れたピューリタンたちを乗せたメイフラワー号である。彼女は『革命論』において、アメリカ革命が「自由の構成」を目的とした革命であったことを評価し、その目的の源をピルグリム・ファーザーズによって行われたある行為に見出す。「彼らは、船に乗っていたときそうであったように、雑多にかき集められた群衆ではあったが、協力し合って一個の『市民政治体 civil Body Politick』を確立するという権力を行使することができた。この団体を結び合わせているのは、『万人の面前で、かつ神の照覧のもとで』交わされる相互約束の力に対する信頼以外の何物でもなかった。これさえあれば、あらゆる必要な法律や政府機関を『指令し、構成し、考案する』だけの力が与えられると彼らは考えたのである[*16]」。彼らは新大陸で共にあるために、船上で誓約を作り上げる。この誓約の動機を、アーレントはこのように説明する。「この冒険全体は、相互に確かめ合い、決意し合うに至ったわれわれの共同の信頼から生じている。われわれのうちの誰も、他の人びとの保証なくしてはこの冒険を企てることはなかったであろうから[*17]」。この相互的な約束行為が、アメリカ革命における相互責務の原理を準備したとアーレントは考える。

そしてアーレントは、ピルグリム・ファーザーズによって行われた誓約が、人間の「世界形成能力」の表れであると主張する[*19]。彼らが約束によって作り上げた相互的な絆は、世界を始めることの「希望」を生み出すのである。「一人ぼっちの人間にも希望がもてるのは、単数の人間なるものではなく、複数の人間たちがこの地上に住み、相互の間に世界を樹立する、という事実から生じるのである[*20]」。互いに約束し、それを守るという能力が、人間が相互に世界を始めてゆくことの希望となるのだ。

約束をなし、守るという能力のうちにこそ、人間の世界形成能力が如実にあらわとなる。つまりこういうことである。どんな約束や協定も、将来をめざすものであり、その将来は、人間がそこに予見可能で予測可能なものを投げ入れることができなかったとすれば、予見不可能で予測不可能な仕方で一切を貪り食ってしまうことだろう。それと同様に、創設したり設立したりするはたらきにしても、人間の他のすべての世界形成能力と同じく、その人自身やその人の現在に関わるのではなく、むしろその人の「後継者」や「子孫」に関わるのである。そういうわけで、約束は人間の世界形成能力を如実に示す。[……]。おそらくこの約束する力こそは、政治的領域にあって人間のすべての能力のうちで最も重要な最高の能力であろう。

人間の複数性を前提とする約束という行為は、こうして世界を始めることへの希望、つまりは「出生性」へと繋がるのである。

記憶としての「約束」

政治理論学者アラン・キーナンは、アーレントの議論においては約束が記憶として機能していると説明する。個々人が行使する自由というものは散発的で、予測不可能性が常に付きまとう。しかし相互的に約束しあいそれを守るという人間の行為が、他者と共にある自由を可能にするのである。「自由が散発的なものでなくなるのは、約束という集合的な署名に基づいてのみであり、約束の言葉が、記憶、ひいては政治的行動が起こりうる場所を示す方法なのである。約束という『言論行為』は、より広い意味での『言論行為』の場を構成する可能性の条件なのである[*23]」。アーレントの政治理論では、人間の行為は言論の様式で約束される。つまり約束は、人間同士の言葉で行われ、書き留められ、守られるものなのだ。だからこそ約束は記憶を残す行為であり、「後継者」や「子孫」にかかわるものと言えるのである。「約束するという行為は、行為を約束する。自由な言論/行為の原理は、政治的なものの本質としての約束において謳われるものだが、それは約束することであることが判明する。[メイフラワー]誓約が自由の約束として機能するのは、その行動が即座に記念される、もしくは制度化されることによってのみであり、それによってその誓約は自らの継続性、共同行動と相互の約束の継続を約束する。約束は、行為者と約束者の共同体を維持し、自由の基盤として機能する――彼らの約束すること(と記憶すること)によってのみ[*24]」。自分たちの行為に潜む不可予言性を克服すべく、人間は言論によって自分たちの行為を約束する。そしてその行為は言葉で記念され、制度化され、記憶化されるのだ。「約束は、過去を確保する。約束は、言論において共通の世界を制度化し、新しい何かの始まりを示すのである[*25]」。

しかしながら、ピルグリム・ファーザーズの約束する行為の裏に、アーレントはある恐怖があったと主張する。「いずれにしろ、移住者たちが一種の自然状態を恐れていたのは明らかだからである。つまり、彼らの前に果てしなく広がる手付かずの荒野と、もはやいかなる法にも抑制されない人間たちが際限なく行使する率先行動とに、彼らは不安を抱いていた。文明人が、いかなる理由からであれ、文明に背を向けて、いわば最初から改めてもう一度始めようと決心するとき、恐れを抱くのは当然のことである[*26]」。「文明」と「荒野」を対比させ、アーレントはピルグリム・ファーザーズが無法の自然状態に退行することに恐怖を感じていたと述べる。その恐怖が彼らに団結の必要性を認識させたのだ。そしてその団結は、彼らが相互に約束することによってもたらされたのである。

アーレントとグリッサンの「始まり」にかんする思想の相違を確認しながら、アーレントの思想に見られる西洋中心性を批判的に眺める政治学者のヤコブ・クリップは、『革命論』におけるアーレントの「文明」と「荒野」の対比において、「彼女がいかに『約束できる人々』と『約束できない人々』の対比を忍び込ませているか」を批判的に検討する[*27]。確かにアーレントは、ピルグリム・ファーザーズが新世界で世界を形成してゆくうえで、「船出する以前にもう」約束の必要性を認識していたと論じることで、この能力が帝国主義や植民地主義と無縁であるかのように見せている。しかしクリップが主張するように、こうした約束にかんするアーレントによる考察は、「文明/荒野」、「約束できる人々/約束できない人々」、「人間の条件を満たす者/人間の条件を満たさない者」、「世界性/無世界性」という西洋を常に優位な立場に置いた二項対立によって成立している。「約束をして世界を形成することのできる文明化された人間がいないために法が人間を縛っていない荒野という場所、つまり無世界的空間に足を踏み入れることが、入植者たちの恐怖を駆り立てる。[……]。アーレントの始まりの深淵に対する解決策の核心には、文明化された人間とそうでない人間との区別があり、約束し世界を形成するように人間を駆り立てる、未開の人々への恐怖があるのだ[*28]」。

アーレントが「暗黒大陸」と蔑視的に呼ぶアフリカでは、非文明的な野蛮さが広がり、原住民は人間としての実在性を欠いている。文明が栄える世界からやってきた文明人たる西洋人にとって、この非人間的な人間との出会いは恐怖をもたらすものである。「ジェントルマンと犯罪者が出会ったところは文明世界とその偽善の外部だっただけでなく、原住民という完全に実在性を欠くと見えた人間の生活を背景にした場所だった[……]。人間に対して敵意をむき出しにした自然の真っ只中、仮借なく照りつける太陽のもとで彼らがぶつかった人間は、過去も未来も、目的も業績も知らぬ生物であり、したがって彼らにとっては精神病院の患者のようにまったく理解できない存在だった[*29]」。アーレントに言わせてみれば、「過去も未来も、目的も業績も知らぬ」アフリカの人々は、約束する能力=記憶する能力を持っていない。そのような文明の力を持たないからこそ、彼らは「仮借なく照りつける太陽」のもと生きることができているのである。つまりは彼らには世界を始める力、出生性がないのだ。

アーレントからすると、新世界で世界を新たに形成してゆく約束を行ったメイフラワー号に比べれば、無世界的な「暗黒大陸」であるアフリカから人々が暴力的支配によって連行される奴隷船は無でしかないだろう。メイフラワー号が新しい世界を始める出生性を誇る希望の船なのであれば、奴隷船は死へ向かう可死性を纏った絶望の船である。奴隷化された人々の間には、相互的に約束を作り上げ、それをメイフラワー誓約のように形として残す余裕などなかった。彼らにとって約束は、奴隷制によって利益を得る西洋人たちによって彼らの頭上を通り越して行われる、「積荷」としての保証のみである。それゆえ彼らの記憶は「後継者」や「子孫」に残されない。だが、言葉による約束によって残される記憶に残ることができなかった、奴隷化された人々の深淵の記憶を甦らせ、現在の記憶とともに輝かせる創造的アプローチを、グリッサンは〈関係〉の議論によって見せる。

苦しみの共有、記憶としての〈関係〉

アフリカから拉致され奴隷船の上で奴隷にされた人々が得たのは、約束ではない。貨物として狭い部屋に押し込められ、深淵に呑み込まれるという人類の歴史上稀に見る非人道的な経験だった。メイフラワー号に乗ったピルグリム・ファーザーズが世界を共に新しく始めることを約束し合い、その行為を誓約によって記憶に残した一方で、奴隷たちは奴隷船の腹の中で悲鳴を上げた。そして彼らは深淵へと呑み込まれていった。世界から存在を消された彼らの記憶は、アーレントが想定していた言葉による約束によってではなく、グリッサンが〈関係〉と呼ぶ、様々な文化が多様なまま出会いと繋がりを繰り返す関係性の中で共有される。「〈関係〉とは、あれやこれやの奇異な事物からではなく、共有された認識から生まれるものだ。いまではわれわれは、この深淵の経験こそ、もっともよく共有されたものだということができる[*30]」。〈関係〉は死者と生者、過去と現在を出会わせ、その繋がりを人々に認識させる。深淵の経験は、時空を超え共有され、その共通の記憶は人々をひとつの民族、つまりカリブ海の人々、もしくは「プランテーションの人びと」としたのである。

グリッサンは『詩的意図』において、「世界に生まれること」と〈関係〉という概念を接続する。「世界に生まれるということは、世界をついに関係として考えること(生きること)なのである[*31]」。グリッサンによるカリブ海的な出生性の議論は、誕生が世界を〈関係〉として生きることを可能にする契機であると認識する。それはつまり、常に他者性によって張り巡らされた関係性という網へと生まれ落ちるということだ。「この世に生まれるということは、あなたにとっては同意を自分自身から切り離すことであり、相手にとっては距離を変えることである。つまりそれは距離を置く権利を変えるということだ。[……]。この世に生まれるということは、他者との関係に運命づけられていないものは無価値であると知りながら、それぞれが自分の物質性という単純な、あるいは打ちのめされた真理に、唐突にそして知識を伴って入り込むということである[*32]」。自己の意識はそれ自体で成り立っているのではなく、他者によって作られている。私たちはこの〈関係〉の世界に生まれ、自己の他者性を受け入れる。つまり、「この世に生まれるということは、自覚し、苦しみ、背負うには重く、言うには恐ろしいこの分かち合いのエネルギーを感じることだ」。生まれるということは何かを新しく始めるということではなく、他者の苦しみを分かち合うということであり、つまり深淵に呑み込まれた人々の記憶を共有するということだ。だからこそ〈関係〉――分かち合いのエネルギー――は、彼らの記憶を現在の私たちが甦らせ、彼らと共にあることを可能にするのである。

アフリカ系アメリカ研究者のジョン・ドラビンスキーは『グリッサンと中間航路――哲学・始まり・深淵』において、西洋を中心に発展してきた記憶論の射程が、西洋白人主体が視認してきた歴史の範疇に限定されていて、カリブ海のトラウマ的経験に目を向けることを怠ってきたと批判する。「[……]トラウマ的経験とその破壊的かつ脱構築的な力にかんする雑多な哲学的著作は、アメリカスの歴史をまともに取り上げることはほとんどなく、代わりにヨーロッパ白人の体験を普遍化することに満足してきた。[……]。トラウマ研究における制限された共鳴、つまりアメリカスに細心の注意を払わないということは、(寛大に言えば)確かに特殊である。というのもその大陸と群島の名前にですら、喪失、トラウマ、そして思考に対するあらゆる困難が保存されている(もしくははっきりと言い表されている)からだ[*34]」。中間航路がもたらしたトラウマ的経験は、廃墟を残さなかった。死んだ奴隷たちは船外へ放り投げられ、大海原へと消える。この特殊な深淵に直面した苦しみの記憶、そしてカリブ海の特異な「始まり」を、西洋の記憶論のみで語ることはできない。普遍を装いつつもその考察対象は常に西洋白人の経験に限られているトラウマ研究に対し、ドラビンスキーはこう述べる。「アメリカスや新大陸という言葉に込められたトラウマ的経験から目を背け、故意に無知であることによって、白人の西洋哲学はどのような理論的余裕、知的帝国主義、または哲学的保守主義を勝ち取ってきたのだろうか?[*35]」

ドラビンスキーは20世紀半ばから長い時間をかけてカリブ海の思想家たちが記憶という問題と格闘し続けてきたと指摘し、西洋の記憶論と対比させる形で、セントルシア出身の劇作家で詩人のデレック・ウォルコットやバルバドス出身の歴史学者で詩人のカマウ・ブラスウェイトたちのカリブ海思想の系譜にグリッサンを位置づける。そして彼の〈関係〉を、中間航路というトラウマ的な記憶を描き出し、苦しみを共有することのできる創造的アプローチの手段であると説明する。

記憶の水没は絶対的だ――海が歴史であり、統一するものは水面下にある。ウォルコット、ブラスウェイト、そしてグリッサン。[……]。その喪失によって、ヨーロッパのモーリス・ブランショやエマニュエル・レヴィナスからアメリカのキャシー・カルースやドミニク・ラカプラに至るまで、ショア以後の研究において最も強調されているヨーロッパ白人モデルに基づいて考えられたトラウマ的な記憶を語るための言語は、根本的に変化する。グリッサンにとって過去の記憶は、トラウマにかんするヨーロッパによる言説のように回復や再活性化を求めて燃えかすと化した起源を目撃するのではなく、深淵の底へと自らを紡ぎ戻すのである。中間航路はすべてを変えるのだ。

中間航路で発生した深淵の記憶で繋がれたカリブ海の人々は、アーレントが政治の領域においてリスクを含むとした「不可予言性」を自分たちの世界から排除しない。グリッサンはこう述べる。「未知が何という苦痛を強いてくることだろう![*37]」。カリブ海の人々は世界を〈関係〉として生き、過去の苦痛の記憶を共有し、自分たちの未来の可能性を未知に賭ける。「われわれにとって、例外なくわれわれにとって、われわれがどれほどそれとの隔たりを保っていようとも、深淵とはまた未知の投影であり、未知へと開けた展望だ。その底知れない深みを超えて、われわれは未知に賭ける[*38]」。そしてこの未知への希望は、カリブ海作家の文学によって表現される。

それが、われわれを詩につなぎとめる。すべての拒否しえないテクノロジーを受け入れるときにも、協議すべき政治の展開方向や、飢餓と無知、拷問と虐殺といった打ち負かすべき恐怖や、よく身につけなくてはならない知の厖大さや、やがてはわれわれ自身が制御するであろう個々の舞台仕掛の重みや、時代から時代、森林から都市、民話からコンピュータへの移行の消耗させられる閃光を考えるときにも――目の前には、いまでは共有されたものとなったあの噂がまたもや、雲か雨かしずかな煙のように立ちこめているのだ。われわれは、群衆となった自分たちを、もはや怖れるにはあたらない未知において、認識する。われわれは詩の叫びをさけぶ。われわれの船は開かれており、すべての人々のために、われわれは航海を続ける。

カリブ海の文学は、奴隷船に飲み込まれ叫んだ人々の、世界の記録に残らない苦しみの記憶を現在と共に輝かせ、ひとつの共有された記憶として描く。その記憶は未知へと光を伸ばしており、未来を確実性によって飼いならすことを拒否する。「深みをめぐる無意識の記憶」は、言葉によって残されなくとも、決して消え去ることはない[*40]。現在の人々がいかに忘れようとも、その苦しみの記憶は〈関係〉の中で生き続いてゆくのである。「深淵の忘却がかれらを訪れ、かれらの記憶が強固になるにしたがって、かれらが見出してゆく、その〈関係〉を[*41]」。

フレッド・デガール、『亡霊に食事を』

ガイアナ人作家フレッド・デガールによる小説『亡霊に食事を』(Feeding the Ghosts)は、1781年に発生した「ゾング号事件」を題材にした、中間航路の記憶を再訪する物語である。1781年9月6日、船長のルーク・コリングウッド率いるイギリスの奴隷船ゾング号は、442人の奴隷を船内に押し込め、西中央アフリカ沿岸にあるサン・トメ島からジャマイカに向け出港した[*42]。しかしジャマイカをイスパニョーラ島と誤認し通り過ぎた結果、6週間程で予定されていた航海は18週間にまで長期化した。その間に水不足に陥り、船内では伝染病が蔓延し始め、奴隷60人と船員2名が命を落とした。そこでコリングウッドは「自然死の奴隷は、船主の損失となる。しかし、生きたまま海に投げ込めば、保険会社の損失となる」と考える[*43]。その日の夕方から3日の間に、衰弱した奴隷たち132人が生きたまま海に放り投げられた(そのうち10人が自ら身を海に投げ出し自殺した)。1782年7月30日にリヴァプールに帰港し、ゾング号側はその「積荷」の損失の補償を請求するが支払いを拒否されたことで、保険請負人たちを王座裁判所に提訴した。この裁判により、ゾング号事件は世間の注目を浴びることになった。

デガールがこの事件について知ったのは、1994年にリヴァプールにある海洋博物館を訪れた際のことである。彼はその博物館の奴隷制ギャラリーにあったゾング号にかんする展示物に出くわし、その船の話に衝撃を受けたという。そしてその事件と残虐行為の犠牲となった132人の苦しみを知りたいと感じ、作家として「それにかんする事実の不在から生じた歴史の一部」を書くことにした[*45]。奴隷たちについては「積荷」という以外の情報が残されていないため、ゾング号によって中間航路を経験した彼らの声は「歴史」上からは消滅した。しかしそこでデガールは、ミンタという「132番目の」人物を創作し、中間航路を生き延びたアフリカ人の人生を想像し直した。まさに西洋の歴史によって形成された人類の「記憶」との諍いの中で、デガールはその空白を創造的アプローチによって埋めたのである。デガールは、このように創作することで、「その時代の傷と記憶、そしてその記憶の回復の両方を感じることができる」と述べている[*46]。

本作品は三部構成で、プロローグとエピローグで物語が枠取られている。プロローグでは、132人がゾング号から海へと投棄された事実が語られ、生き延びた「132番目の」人物の存在について触れられる。第1部では、船長のルーク・カニングハムによって弱った奴隷を子どもであろうが投げ捨てる命令が下され、それを実行する船員たちの心情と奴隷たちの抵抗、そしてミンタの生存について語られる。第2部では、ゾング号側と保険請負人たちによる裁判の様子が描かれる。この際、ゾング号の船内でミンタが隠れて書いた手記が、料理人見習いのサイモンによってゾング号事件の実態を示す証拠として提出される。第3部では、船内で蜂起を起こしたミンタが結局捕まり、その後ジャマイカではなくメリーランド植民地で奴隷として売られ、そこで自由を購入し奴隷たちが逃亡するのを手助けしていたということが語られる。その後ジャマイカに向かい、そこで生涯を終える彼女のゾング号のトラウマが描かれる。そしてエピローグで、現代でもゾング号の記憶は繰り返されていると語り手が告げ、物語は終わる。

ゾング号では、カニングハムの指示により水不足を口実に奴隷たちが投げ捨てられることになった。「海が彼らになるまで、彼らの記憶となるまで、塩はそれらの身体のひとかけらも残さず食らい尽くしたがる。[……]。それらの身体は、自身の命を海水の上に書き込んだ。海流は記憶のページをめくる[*47]」。ゾング号の一等航海士ケルソルは困惑を感じながらも、船員たちを監督し命令を実行し始める[*48]。奴隷たちの健康具合を見定めながら投げ捨てる奴隷を選んでいるうちに、自分の名前を叫ぶ声が聞こえる。その声はミンタのものだった。実はケルソルはアフリカで倒れた際に、現地の人々に布教施設で看病されていた。その中のひとりがミンタだったのだ。自身の名前を呼び何度も非難するミンタを、ケルソルは「病人と病弱な者たちのひとりとして記録した。その者たちの存在は、ゾング号のすべての人々の健康と安全を脅かすのだ。[……]。横柄な言動は病気である。頑固さもだ。奴隷たちの間で不満を増幅させ蜂起を助長しうる行動は、病気の中でも最悪なものだ[*49]」。病気を抱えていないにもかかわらず船外へ投げ捨てられたミンタは、奇跡的に船の壁をよじ登り、食物庫に身を隠すことに成功する。その後抵抗も空しく奴隷たちは投棄され続け、ミンタを除いて131人がこの非情な命令の犠牲となった。

ジャマイカで売りさばくことができなかった奴隷たちをメリーランドで売り払った後、ゾング号はイングランドに帰港する。カニングハムの目論見通り、失われた「積荷」の喪失分の保証金が保険請負人たちに請求されるが、その喪失は実際のところ「投棄」が「不必要」であったとして告訴され、マンスフィールド伯爵を裁判官として裁判が開かれる[*50]。保険請負人側の弁護士ウィルクスは、「私の依頼人たちは支払うべきではないのです。というのも、その後その多くのものたちが抑制されなければならなかったのだから、病気とされた積荷が病気ではなかったということは十分明白です。[……]。この対応は極端であったと認められるべきです。まったく必要ではなかったのです[*51]」。ゾング号側は無実を証明しようとし、ケルソルの雄弁などで法廷も彼らが優勢の雰囲気となる。そこに船上で隠れてミンタと恋仲になっていたサイモンが法廷内に入り、ミンタが彼に託したゾング号での出来事を記した手記が保険請負人側に手渡される。「その本には彼らが知る必要があるすべてのことが含まれていた[*52]」。「歴史」には存在しないミンタの文章が、その裁判を揺るがし始めたのである。

しかし、デガールはこの裁判の歴史にさらに手を加える。ゾング号側の出廷者にはカニングハムが含まれているが、実物のコリングウッドはジャマイカで死亡し、彼の航海日誌は失われてしまった。そのためゾング号の船長が法廷にいることは「歴史」上ではありえない。しかしデガールはカニングハムを裁判の場面に存在させた。証言台に立った彼は、言葉に詰まり、膝を崩して泣き始めた。彼が泣く理由は、自分の非人道的な残虐行為を自覚したからでも反省したからでもなく、「屈辱」を感じたからである。「彼は自分が罪を犯しているというよりも、罪を着せられている人間だと思った。おそらく彼は間違ったことをしたのだろう。しかし、あの法廷の中で彼にされたことは、さらにもっと間違ったことだったのだ[*53]」。彼が泣き崩れるのを見て、船員たちは彼のもとへ駆け寄る。そして「彼らはマンスフィールド伯爵とウィルクス氏とサイモンを見た。あたかもその3人が船長に対する敵意を出し合いこのトラウマを引き起こしたかのように[*54]」。法廷の雰囲気は完全にゾング号側を支持するものとなった。そしてミンタの手記は代作者によるでっち上げであると見なされた。というのも、カニングハムがつけていた台帳には、「その出所として責任があると思われる女性の名前はどこにもなかった」からだ[*55]。ミンタの存在は消され、彼女の手記の証拠としての正当性は否定される。そしてゾング号側の弁護士のドラモンドはこう言い放った。「船長の話と、[……]代作された心のつぶやきと、我々はどちらを信じるべきなのでしょうか?[*56]」マンスフィールド伯爵はこれに深く同意し、ゾング号側の無実を言い渡した。彼は空腹だった。

弁護中、ドラモンドはこう述べている。「この人道的な行動によって避けられた不必要な苦しみを考えてみてください。病人がじわじわと長引いた死を迎えるのを見る代わりに、彼はこの慈悲深い行為によって彼らの苦しみを短くし、残りの人々を救い、貴重な物資を救ったのです[*57]」。この弁護は、ゾング号に押し込められ、中間航路という深淵に直面した人々の「苦しみ」を共有するものではなく、奴隷がただの「積荷」であり、彼らに慈悲を与えたという西洋白人の思い上がった自己中心的な発言に過ぎない。メリーランド植民地で奴隷として売られたミンタは、自由を購入しジャマイカへ向かう。ジャマイカで彼女は土地を買い、そこに131本の木を植えた。彼女は中間航路で犠牲となった人々の記憶にとらわれていたのである。「亡霊は食事を与えられねばならない[*58]」。残りの生涯を捧げ、彼女は「ゾング号で失われた魂ひとつにつき1本の木」から131体の木彫りの彫刻を作り上げる[*59]。彼女と犠牲者たちの〈関係〉は、彼らの深淵の記憶の共有となったのである。年老いていったミンタの死は、その彫刻たちと一緒に燃えるというものである。こうして彼女は彼らに加わり、海に沈んだ132 番目となるのだった。

この創造/想像し直された中間航路の犠牲者の物語を読んだ人々に、語り手はエピローグでこう語りかける。「ゾング号は公海を進んでいる。船長とその乗組員によって、男も女も子どもたちも海に投げ捨てられている。そのうちのひとりが私だ。そのうちのひとりはあなただ。どちらかが投げ、もうひとりが投げられる。あなたか私か、誰が誰かはわからない[*60]」。絶望の船の腹の中で経験した中間航路の苦しみは、それがどれほど悲惨なものであろうと、今を生きる私たちの世界で繰り返されている。達成や業績といった輝かしい希望のみを人類の歴史において唯一記憶されるべきものと思い込んでいると、私たちがそのような絶望の経験を生きた人々と無関係ではないということに気づかない。「そこにあるのは、ゾング号とその終わりのない航海、そして取り返しのつかない死という事実だけである。そこで死は始まったが、それは繰り返されているために未完のままである[*61]」。

デガールが描く中間航路の物語は、「積荷」という記録でしか歴史に残らなかった人々の人間としての記憶を描いている。ミンタが木を彫るのは、「その霊たちは木の中へと逃げ込む」からだ[*62]。彼女の彫刻を作る行為は、亡霊となった犠牲者たちの苦しみを共有する〈関係〉の実践である。デガールによる創造的アプローチによって表現される記憶の詩学は、カリブ海の人々の始原にある深淵の底へと自らを紡ぎ戻し、亡霊たちの記憶を語り直し、今の記憶を接木する。「亡霊は自分自身の物語を食事とする。過去は語られることで眠りにつくのだ[*63]」。

ミンタたちが渡っていった中間航路は、英語では「ミドル・パッセージ」という。「パッセージ」は、「通路」や「水路」の他に「文章の一節」という意味がある。奴隷船の腹に押し込められ、人間ではなく「積荷」としての扱いを受け、時には海へと放り投げられ殺されていった人々の苦しみの記憶は、海原の最中に文章の一節として残されていったのだ。アーレントを意識しているかのような言葉選びで、グリッサンはこのように述べている。

奴隷化されたアフリカ人たちは、「剥奪された移住者」である。自分たちの道具も、神々の像も、日常品も持ち込むことができず、隣人に知らせを送ることも、家族を呼び寄せたいと希望することも、追放された先の土地でかつての家族を再建することもできなかった。当然、先祖の霊が彼を見放したわけではなかった。彼はかつての経験したことの意味を失ってもいなかった。しかし自分の正統性を認識するためには、何世紀にもわたって戦わなければならないだろう。もう一人の移住者もまた必要不可欠なものまで剥奪されたものの、その正統性すべてを保持していた。しかし、彼がイタリア人であれラテンアメリカ出身のスペイン人であれ、レバノン人であれ中国人であれ、[……]自分の遺産の一部である技術的手法を技術的言説へと変換することができない。「新世界」においてこの特権は、メイフラワー号でやってきたWASP〔White Anglo-Saxon Protestant、アングロサクソン系の白人でプロテスタント教徒のこと〕の子孫たちのために確保されているのである。

輝かしい人類史に刻まれることのなかった「剥奪された移住者」たちの文章は、海が波立つごとにそのページがめくられてゆく。そのページを読み、そこに書かれた記憶を想像的/創造的アプローチによって共有するのが、カリブ海作家たちだ。

註

[*1]エドゥアール・グリッサン『マホガニー――私の最期の時』塚本昌則訳(東京:水声社、2021年)、187–188。

[*2]同書、189。

[*3]エドゥアール・グリッサン『〈関係〉の詩学』管啓次郎訳(東京:インスクリプト、2000年)、12。

[*4]同書、13。

[*5]同書、14。

[*6]同書、16。

[*7]中村隆之『エドゥアール・グリッサン――〈全–世界〉のヴィジョン』(東京:岩波書店、2016年)、12。

[*8]グリッサン『〈関係〉の詩学』、12。

[*9]同書、12–13。この「一体性」はバルバドス人詩人で歴史学者のカマウ・ブラスウェイトの有名な言葉「統一は海面下にある」を思わせるものである。ブラスウェイトとグリッサンの間の思想的近似性については拙著『私が諸島である――カリブ海思想入門』の第7章「環カリブ海的経験のクレオライゼーション」を参照。

[*10]同書、15(強調筆者)。

[*11]ハンナ・アレント『人間の条件』志水速雄訳(東京:筑摩書房、1994年)、381。

[*12]同書。

[*13]同書、382。

[*14]同書。

[*15]同書、383。

[*16]ハンナ・アーレント『革命論』森一郎訳(東京:みすず書房、2022年)、215。

[*17]同書、223。

[*18]出典:URL= https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/The_Mayflower_Compact_1620_cph.3g07155.jpg(パブリックドメイン)

[*19]アーレント『革命論』、226。

[*20]同書、225(強調原著者)。

[*21]同書、226。

[*22]出典:URL=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mayflowercomp.jpg?uselang=ja#/media/File:Mayflowercomp.jpg(パブリックドメイン)

[*23]Alan Keenan, “Promises, Promises: The Abyss of Freedom and the Loss of the Political in the Work of Hannah Arendt,” Political Theory, vol. 22. no. 2 (1994): 308.

[*24]Ibid., 308.

[*25]Ibid.

[*26]アーレント『革命論』、215。

[*27]Jacob Kripp, “Arendt and Glissant on the Politics of Beginning,” Constellations, vol. 27 (2020): 515.

[*28]Ibid., 516.

[*29]ハンナ・アーレント『全体主義の起原 2――帝国主義[新版]』大島通義、大島かおり訳(東京:みすず書房、2017年)、129。

[*30]グリッサン『〈関係〉の詩学』、16。

[*31]Édouard Glissant, Poetic Intention, trans. Nathalie Stephens (Callicoon, NY: Nightboat Books, 2010), 15.

[*32]Ibid,, 16.

[*33]Ibid., 17(my emphasis).

[*34]John E. Drabinski, Glissant and the Middle Passage: Philosophy, Beginning, Abyss (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019), xiii.

[*35]Ibid., xiv.

[*36]Ibid., 61–62 (my emphasis).

[*37]グリッサン『〈関係〉の詩学』、13。

[*38]同書、16。

[*39]同書、17。ドラビンスキーも、グリッサンによる〈関係〉の議論の中心に、西洋によって展開された従来のものとは異なったカリブ海的な時間論を見出している。「この根源的な洞察は、『中間航路』において記憶と歴史が中断されることによって根本的に変容し、従来の時間性の説明とトラウマ的な記憶の主要な言説の両方で通用している時間の輪郭にかんするある種の前提に疑問を投げかける。」(Drabinski, Glissant and the Middle Passage , 63)

[*40]グリッサン『〈関係〉の詩学』、15。

[*41]同書、16。

[*42]ゾング号はオランダのミデルブルフ貿易会社所有の船舶だったもので、もともとはZorg(ゾルフ)、すなわち「ケア」を表す名前だった。1781年3月にリヴァプールを拠点とするウィリアム・グレグソンら奴隷商人の集団によって購入され、「ゾング号」として大西洋奴隷貿易に使用された。ちなみにゾング号はリヴァプールに戻るまでに、「リチャード号」に名前を変更している。

[*43]布留川正博『奴隷船の世界史』(東京:岩波書店、2019年)、114。

[*44]出典:URL=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Slave-ship.jpg(パブリックドメイン)

[*45]Fred D’Aguiar, quoted in Joanne Hyppolite, “Interview with Fred D’Aguiar,” Anthurium: A Caribbean Studies Journal, vol. 2, no. 1, 2004, p. 10.

[*46]Ibid.

[*47]Fred D’Aguiar, Feeding the Ghosts (New York: Vintage, 1998), 4.

[*48]ケルソルのモデルは、実在のゾング号の一等航海士ジェイムズ・ケルソルである。

[*49]D’Aguiar, Feeding the Ghosts, 48.

[*50]Ibid., 138. 実際に裁判官を務めたのは、初代マンスフィールド伯爵のウィリアム・マレー。

[*51]Ibid., 140 (original emphasis).

[*52]Ibid., 152.

[*53]Ibid., 163.

[*54]bid., 165.

[*55]Ibid., 169.

[*56]Ibid, 170.

[*57]Ibid., 168 (my emphasis).

[*58]Ibid., 222.

[*59]Ibid., 219.

[*60]Ibid., 229.

[*61]Ibid., 230.

[*62]Ibid.

[*63]Ibid.

[*64]Edouard Glissant, Caribbean Discourse: Selected Essays, translated by J. Michael Dash (Charlottesville: University of Virginia Press, 1989). 50–51 (original emphasis).

参考文献

● D’Aguiar, Fred. Feeding the Ghosts. New York: Vintage, 1998.

● Drabinski, John E. Glissant and the Middle Passage: Philosophy, Beginning, Abyss. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019.

● Glissant, Édouard. Caribbean Discourse: Selected Essays. Translated by J. Michael Dash Charlottesville: University of Virginia Press, 1989.

● ---. Poetic Intention. Translated by Nathalie Stephens. Callicoon, New York: Nightboat Books, 2010.

● Hyppolite, Joanne. “Interview with Fred D’Aguiar.” Anthurium: A Caribbean Studies Journal 2, no. 1, 2004: 6–11.

● Keenan, Alan. “Promises, Promises: The Abyss of Freedom and the Loss of the Political in the Work of Hannah Arendt,” Political Theory 22. no. 2 (1994): 297–322.

● Kripp, Jacob. “Arendt and Glissant on the Politics of Beginning,” Constellations 27 (2020): 509–23.

●アレント、ハンナ『人間の条件』志水速雄訳。東京:筑摩書房、1994年。

●アーレント、ハンナ『革命論』森一郎訳。東京:みすず書房、2022年。

● ---『全体主義の起原 2――帝国主義[新版]』大島通義、大島かおり訳。東京:みすず書房、2017年。

●グリッサン、エドゥアール『〈関係〉の詩学』管啓次郎訳。東京:インスクリプト、2000年。

● ---『マホガニー――私の最期の時』塚本昌則訳。東京:水声社、2021年。

●中村隆之『エドゥアール・グリッサン――〈全–世界〉のヴィジョン』東京:岩波書店、2016年。

●布留川正博『奴隷船の世界史』東京:岩波書店、2019年。

凡例

・引用文中の亀甲括弧〔 〕は原著者・翻訳者による補足を、角括弧[ ]は引用者による補足を意味している。

・引用文献のうち、邦訳のないものはすべで引用者が原文から訳し起こしている。

著者略歴

中村 達(Tohru NAKAMURA)

1987年生まれ。専門は英語圏を中心としたカリブ海文学・思想。西インド諸島大学モナキャンパス英文学科の博士課程に日本人として初めて在籍し、2020年PhD with High Commendation(Literatures in English)を取得。現在、千葉工業大学助教。主な論文に、“The Interplay of Political and Existential Freedom in Earl Lovelace's The Dragon Can't Dance”(Journal of West Indian Literature, 2015)、“Peasant Sensibility and the Structures of Feeling of "My People" in George Lamming's In the Castle of My Skin”(Small Axe, 2023)など。日本語の著書に『私が諸島である――カリブ海思想入門』(書肆侃侃房、2023)。