【心に響く漢詩】李白「月下獨酌」~飲み仲間はお月様と影法師

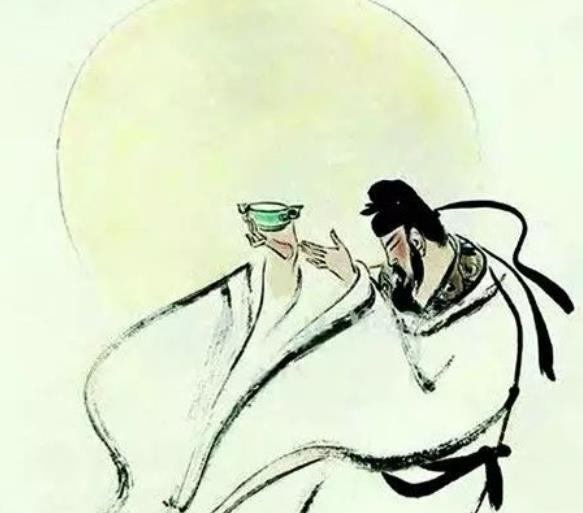

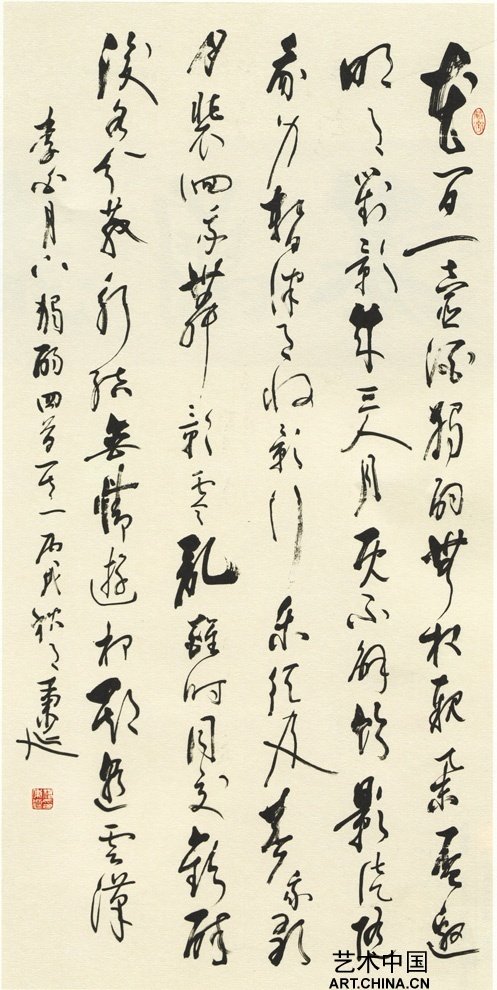

月下獨酌 月下(げっか)独酌(どくしゃく)

唐・李白(りはく)

花閒一壺酒 花間(かかん) 一壺(いっこ)の酒(さけ)

獨酌無相親 独(ひと)り酌(く)みて相(あい)親(した)しむもの無(な)し

擧杯邀明月 杯(さかずき)を挙(あ)げて 明月(めいげつ)を邀(むか)え

對影成三人 影(かげ)に対(たい)して 三人(さんにん)と成(な)る

月既不解飲 月(つき)は既(すで)に飲(の)むを解(かい)せず

影徒隨我身 影(かげ)は徒(いたず)らに我(わ)が身(み)に随(したが)う

暫伴月將影 暫(しばら)く月(つき)と影(かげ)とを伴(ともな)いて

行樂須及春 行楽(こうらく)須(すべか)らく春(はる)に及(およ)ぶべし

我歌月徘徊 我(われ)歌(うた)えば 月(つき)徘徊(はいかい)し

我舞影零亂 我(われ)舞(ま)えば 影(かげ)零乱(れいらん)す

醒時同交歡 醒(さ)むる時(とき)は 同(とも)に交歓(こうかん)し

醉後各分散 酔(よ)いて後(のち)は 各々(おのおの)分散(ぶんさん)す

永結無情遊 永(なが)く無情(むじょう)の遊(ゆう)を結(むす)ばんとし

相期邈雲漢 相(あい)期(き)す 邈(はる)かなる雲漢(うんかん)に

唐の詩人李白は「詩仙」と呼ばれています。その生い立ちは謎に包まれ、家系は漢民族ではなく、西域の異民族であるとも言われています。

父親は裕福な交易商で、李白が五歳の頃、蜀(四川省)に移り住んだとされます。

李白は、幼い頃から書物を読み習い、若くして卓越した文才を発揮しました。その一方、剣術を好んで侠客の真似事をしたり、峨眉山に隠れて道教の修行に明け暮れたりしたとも伝えられています。

李白は、科挙(官吏登用試験)を受けていません。当時は、商家出身の者には受験資格がなかったのです。

昔の中国では、役人になることだけが男としての出世の道でした。李白もまた官途を志したわけですが、正規の道を閉ざされた彼は、有力者に自分の詩才を売り込んで官吏に推挙してもらう道を模索しました。

李白は、二十五歳で故郷を離れ、仕官の手づるを求めて、長江流域の各地を転々と巡ります。

のち、江南の地に遊び、会稽で道士の呉筠(ごいん)に出会います。唐王朝の歴代皇帝には道教の信奉者が多く、玄宗もその中の一人でした。

天宝元年(七四二)、李白四十二歳の年、玄宗に召されて都長安に上った呉筠の推薦によって、李白も宮中に召し出されることになりました。

一説では、別の友人を介して女道士の玉真公主(玄宗の妹)の推薦を得て上京したと言いますが、いずれにしても、李白にとっては千載一遇の好機が訪れました。

都入りしてまもなく、李白は高名な宮廷詩人の賀知章(がちしょう)の知遇を得ます。

賀知章は、李白が差し出した詩に目を通すと、その並外れた詩才に痛く感銘し、彼を「謫仙人」(天上から下界に流された仙人)と評し、翰林供奉(かんりんぐぶ)という官職に推挙しました。

こうして、李白の宮中での生活が始まります。

天宝三載(七四四)の春、長安で詠んだ作品に「月下独酌」と題する五言古詩の四首連作があります。今回は、その第一首を読んでみましょう。

花間(かかん) 一壺(いっこ)の酒(さけ)

独(ひと)り酌(く)みて相(あい)親(した)しむもの無(な)し

――春の夜、花咲く辺りに、酒壺一つポツリと置いて、たった一人で酒を飲む。親しく酌み交わす友は無し。

李白は、玄宗の傍らに侍して詩を作り、都の名士たちと交わる機会に恵まれます。

ところが、彼の豪放磊落な性格は、ややもすれば傍若無人、高邁不遜と見なされ、時の権力者たちから反感を買うようになります。

当時は、門閥豪族と科挙出身の官僚が勢力争いをしていた時代です。ところが、李白は貴族でも進士でもありません。

周囲の目には、商人の家に生まれ、コネで官職を手にした胡散臭い馬の骨に他なりません。しかも傲慢で無遠慮な男ですから、宮中では忌み嫌われて当然です。

やがて、同僚の役人たちからも中傷や讒言を被るようになり、親しく酒を酌み交わす相手もいなくなってしまいます。

杯(さかずき)を挙(あ)げて 明月(めいげつ)を邀(むか)え

影(かげ)に対(たい)して 三人(さんにん)と成(な)る

――杯を高く挙げ、夜空に上る明月を招き寄せた。そして、わが影と向き合えば、よし、これで三人になったぞ。

飲み仲間のいない李白は、お月様と影法師を相手に酒盛りを開くことにしました。

月(つき)は既(すで)に飲(の)むを解(かい)せず

影(かげ)は徒(いたず)らに我(わ)が身(み)に随(したが)う

――月はもともと酒を飲めない上に、影もただ虚しくわたしにくっついて動くばかり。

仲間ができたと喜んだのも束の間、やいやい、二人とも酒の相手にならんわい、と興が冷めてしまいます。

暫(しばら)く月(つき)と影(かげ)とを伴(ともな)いて

行楽(こうらく) 須(すべか)らく春(はる)に及(およ)ぶべし

――まあ、しばらくは、月と影を相手にして、春の季節が去りゆかぬうちに、思う存分楽しむことにしよう。

人生は短い、遊べるうちに存分に遊べ、楽しみは先送りするな、というのが李白の信条です。

人の世の無常に悲哀と諦念を抱きながら、だからこそせめて生きている間は大いに楽しもうではないか、という古代中国人の享楽主義的処世観です。

我(われ)歌(うた)えば 月(つき)徘徊(はいかい)し

我(われ)舞(ま)えば 影(かげ)零乱(れいらん)す

――わたしが歌うと、月は夜空を行ったり来たり。わたしが踊ると、影もいっしょにふらふら乱れ舞う。

月が行きつ戻りつするというのは、頭を揺らしながら夜空の月を見上げている詩人の酔態を描いています。

「徘徊paihuai」は、韻母(母音の部分)を同じ響きに整え、これと対句になっている「零亂lingluan」は、声母(頭子音)を揃えています。いずれも、朗誦した時の調子をリズミカルにする効果があります。

醒(さ)むる時(とき)は 同(とも)に交歓(こうかん)し

酔(よ)いて後(のち)は 各々(おのおの)分散(ぶんさん)す

――酔いしれるまでは、月と影といっしょに歓びを分かち合おう。いざ酔いつぶれたら、それぞれ別れて、はい、さようなら。

月と影との交わりは、遠慮の要らないさばさばとした付き合いです。

李白にとって日常の人間付き合いは、窮屈で気疲れするばかりだったのでしょう。冷たい視線を浴びる中で、社交辞令や礼儀作法に気を配らなくてはなりません。

もともと山に隠れたり遊侠に憧れたりしていた男です。宮中での堅苦しい交際は苦手だったようです。

永(なが)く無情(むじょう)の遊(ゆう)を結(むす)ばんとし

相(あい)期(き)す 邈(はる)かなる雲漢(うんかん)に

――情を持たないお月様との交遊を永遠に結ばんと願いつつ、遥か彼方、天の川のほとりでの再会を約束しよう。

「無情の遊」は、自然物(ここでは月)との交遊を言います。喜怒哀楽や栄辱得失といった人情や世情を交えない付き合い、世俗の煩わしさを一切忘れ去った付き合いのことです。

最後の二句は、李白が月に向かって、「じゃあ今度は天の川で会おうぜ、影もいっしょに連れていくからな」と再会の約束をするというものです。

この奇抜な着想の背景には、宴会に関する中国人の伝統的な習わしがあります。

ご馳走になった側は、次回は自分が相手をご馳走するという暗黙の了解があり、これを繰り返して末永く付き合いを続けていく、というのが中国的な考え方です。

さて、この詩では、宴会の場所は地上ですから、李白がホストとなり、月をゲストに招待して飲んだことになります。

ですから、「お月さんよ、次回は、わたしがお前さんのいる天界へ出かけていって、お招きにあずかることにしますぞ」というふうに、次の飲み会を約束しているというわけなのです。

「雲漢」は、天の川のことですが、宇宙の彼方を意味するほか、天上界の仙境という詩的含意があります。

そう、李白は仙人です。仙人は空を飛ぶことができます。つまり、「いつかわたしが天の川まで飛翔していこう」ということなのです。

李白の浪漫溢れる自由奔放な空想が描かれています。

この詩が作られたと推定されているのは、李白が翰林供奉となった翌々年、長安を追放される直前です。挫折を味わい、あるいは人間不信に陥り、世に容れられない孤独に苦悩していた時期であるはずです。

そうした背景を考え合わせると、「月下独酌」は、美しい月を愛でながら愉快に独り酒を楽しむ、という詩ではありません。主題としては、むしろ、詩人の苦衷と寂寞を歌ったものです。

とは言え、この詩は、流れるような軽妙なタッチで、豪放かつ飄逸とした風趣が漂っています。まさに、李白の真骨頂を存分に発揮した名篇です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?