9)「コトラーのライフサイクル」と呼ばれる「基礎戦略」を把握する。【本当に売れるマーケティング】

1)これまでの振り返り

第1回は「セールストーク。AIDMAの法則」=「マーケティング0.5」について述べました。

第2回は「商品志向。販売分解。顧客分析」=「マーケティング1.0」について述べました。

第3回は「市場獲得。シェア。経営戦略の重要性」=「マーケティング1.5」について述べました。

第4回は「それまでの理論の総合再構築」=「マーケティング2.0」の誕生について述べました。

第5回は「理論を具現化して実績を上げる」=「マーケティング2.0」の実現について述べました。

第6回は「売れるデザインを本当に作る」=「マーケティング2.3」の発展について述べました。

第7回は「ここまでの多くの理論の大編纂」=「マーケティング2.5」の「編纂」について述べました。

第8回は「売れる広告を本当に作った」=「マーケティング2.3」の発展の別バージョンについて述べました。

ここに投稿順にリンクが貼った「目次」が用意されているのは「この通りの順番で読むと、マーケティングがわかりやすくなるよ」ということを意図しています。

どこか「美味しいところだけ、つまみ食いしよう」などとは思わず、どうぞ「ひとつずつ」順番に読んでいってください。全てが「点」で繋がり始め、それが「面」として見えるようになると、マーケティングは、本当に面白くなります。

------------------

ザッと、ふり返るよ。「AIDMA」という「セールストーク構築理論」が生まれ、「M.T.コープランド」の「商品志向論」が生まれ、「ランチェスター」の「市場論」が誕生し、「ハーバード大学の名誉教授」が「それまでのノウハウを再構築」させた。

そして、その「ハーバード大学の名誉教授の理論」を活用して「本当に業績を上げるために具現化するには【スタッフの戦闘力を鍛えなきゃダメだ】それができれば、業績アップはできる」とした「ドラッガー論」で「実践化・現実化」させた。

さらに「戦術論」として「レーモンド・ローウィ」が「デザイン」を「兵力の重要な鍵」として商品の「外観やパッケージ」に導入することで「性能が良く量産化で安くなっただけで売れる」という「産業革命」に新たな発展をもたらしたといった流れ。

そこまでの「色々な理論や手法」を「大編纂」したのが「フィリップ・コトラー教授」であり、その「フィリップ・コトラー論」は、いわば「マーケティングの大百科事典」とも言える位置づけである。・・・ とまぁ、ここまで一連の流れを書いたわけです。

前回回は「第6回」の「我が師匠の師匠=大師匠」である「レイモンド・ローウィ」という「学者ではない 民間人」の「USP理論」というものについて紹介をしてきました。ここで、さらに進もうとすると「フィリップ・コトラー」の「商品ライフサイクル」を把握しておく必要があります。

前回「STP」についての説明はしたけど、多くの人がご存知の「コトラー博士」が編纂した中で、実用的なものと使い勝手の良い「商品ライフサイクル」については、少々、他の理論の紹介が多かったため割愛してしまっていた。

そこで、今回は「その部分の補足」です。

-----------------

2)コトラーの「商品ライフサイクル」

コトラーの編纂した『マーケティング・マネジメント』の中でも紹介された「プロダクト・ライフサイクル(PLC)戦略」は、1950年にジョエル・ディーン(Joel Dean、1906~1979年)が、ハーバード・ビジネス・レビューで発表した『Pricing Policies for New Products』に端を発すると言われているんだ。

また、経済学者のレイモンド・バーノン(Raymond Vernon、1913~1999年)も、1965年にプロダクト・ライフサイクル理論を、生産地移転(先進国から発展途上国へ)を説明するために、この「プロダクト・ライフサイクル(PLC)戦略」を深めたとも言われている。

そして、私が最も「なるほど」と唸ったのは『Harvard Business Review』の1965年11・12月号に掲載された「セオドア・レビット博士」の「Exploit the Product Life Cycle(製品ライフ・サイクルの活用)」というレポートの内容です。かれこれ55年も前のレポート。

だけど、こういった「しっかりとした基礎理論」を把握せずに「マーケティングとは、こういうもの」といった「ご説明ふう」の「SNS投稿」をされている人も、けっこういらっしゃる。

そういう人に対しての私からのお願いは「わかった範囲だけでも良いので、マーケティング関連の投稿を、じゃんじゃんやろう。投稿しながら ドンドン勉強していきましょう。」ということ。

かつての私だって、実際に そうしてきた。ただし、私が「今、Webや書籍から知識を得ている人たち」より「有利」だったのは「マーケティングで本当に売上を上げ続けてきた師匠の存在」が身近にあったこと。そういう人から「基礎の基礎」から、みっちりと「マーケティングの実践論」を叩き込まれたことです。とはいえ、若い人たちは、とても優秀だと思う。

これは「ピーター・ドラッガー論」をも踏襲し「マーケティングだけ」でなく「マネジメント(仕事の仕方)」も40年という歳月にわたってレクチャーし続けてきた経緯があるからこそ言えること。「若い人たち」は「きちんと順序立てて」伝えれば、ビックリするくらいのスピードで、色々なことを、ジャンジャン吸収してくれる。そういう実感を持っている。

だから、マーケティングの何を、どう学んで「本当の売れる精度を高めていけば良いか?」についての「ヒント」となる「重要な柱」は、ここにしっかりと書いて行こうと思う。私が学び、深めてきたものを「受け継ぎ、引き継いで行ってくださる方」が1人でも増えれば、私がこういう投稿をしている「意味」や「意義」もあるってもんだ。

-------------------

さて、この「PRODUCT LIFE CYCLE」=「商品寿命のサイクル」について、ご存知のない方がいらっしゃるといけないので、ざっくりと「概略」をご案内しておきたいと思う。そして、この「商品寿命のサイクル」は「ランチェスター論」と組み合わせて把握していただけなければ、その価値が半減してしまうことも先に述べておくよ。

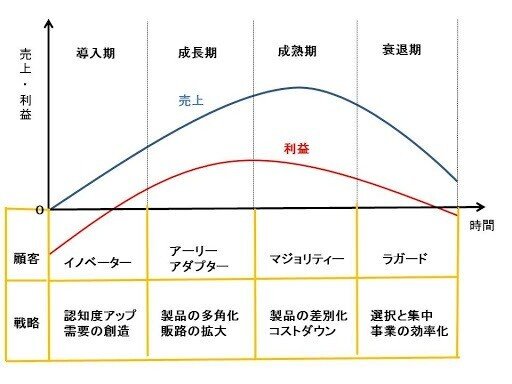

プロダクトライフサイクル(PLC)とは、市場に出される製品において一般的に見られる、時間の推移による売り上げの変化を説明する考え方です。プロダクトのライフサイクル(製品寿命)は、「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」の4つに分類でき、プロダクト・ライフサイクルのステージ(フェーズ)ごとに取るべきマーケティング戦略は異なるとされている。

例えば「市場に出された直後の導入期」は「製品の認知拡大」が重要であり「成長期」では「製品改良とその訴求+量と種類の充実」、「成熟期」では「低コストオペレーションの実現」、「衰退期」に入ると「需要減少」が見込まれます。そのため「大規模リニューアルや撤退ラインの見極め」など、マーケティング戦略に限らず、経営判断を要する段階と言えるわけだ。

-------------------

3)プロダクトライフサイクルの段階分け

プロダクトライフサイクルは、1960年代にアメリカの政治学者レイモンド・バーノンが提唱したとされている。そして、その後「マーケティングの父」と呼ばれる「フィリップ・コトラー博士」によって広くマーケティング業界に普及した理論。

一般的に「コトラーのライフサイクル」と名称がつけられているほどコトラー博士の貢献は大きい。

概略としては、市場の変化を「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」という4段階で捉えることが基本。また、プロダクト・ライフサイクルを図解する際には、縦軸を売り上げや利益、横軸を時系列推移として取った売り上げ曲線や利益曲線で示されることが一般的。

-------------------

■導入期の戦略

-----------

プロダクト・ライフサイクルの導入期とは、新しい商品やサービスを市場に導入した直後の時期を指す。プロダクト・ライフサイクルの導入期では、いかに商品やサービスを市場に浸透させることができるかが最初の課題となるわけだ。多くの商品・サービスはこの導入期でつまづき撤退することになっている。

とても俗っぽく言うと「こんなに楽しい」「こんなに便利」といった「購入して得られる価値」を「その分野における専門知識や先端情報に長けた「マニア層」に訴えかける戦略」が取られる。マニア層は本人にとっては、その分野が「趣味」として生きがいになっていて、例え所得が少なくても、可処分所得や時間の大半を惜しみなく投入してくれるからね。

導入期の目標普及占有率は2.5%前後。この数値に関しては「ランチェスター論」の「シェア戦略」と合わせて把握すると、さらに「別の側面」が見えてくる。流通販売店舗では、たとえ手元に「在庫」がなくても「この商品をこれから取り扱います」といった「ポスター」や「POP」での「事前告知」を大きく行う段階でもある。

-------------------

■成長前期の戦略

-----------

プロダクト・ライフサイクルの成長前期とは、無事に導入期を脱して市場成長率が上昇し、売上高が急拡大していく時期。この段階になると「市場成長の兆し」が明らかになるため、機動力の高いベンチャー企業などが続々と新規参入してくる。

今で言えば、仮想通貨市場などがその典型と言える。成長前期の目標普及率は「2.5%~16.0%まで」であり、商品やサービスの購入者層はアーリーアダプター層が中心。アーリーアダプター層とは「流行りに対する感受性」が高く「流行りの先端好き」といった種類の人々のこと。

国によって「なだらかな導入期」から、一気に「アーリーアダプター」への「普及速度」が上がるのは、日本の場合「およそ5.0%の時点」がティッピング・ポイント(変動加速が急激につく点)と言われてる。つまり「20人に1人」が持ち始めたら、急に「我も我も」と人気が出てくるってわけだ。

さらに、この時期になると「生産メーカーの競合」が急に「数社」登場し「成長期商品の改善版」というものを「色々」とブツケてくる。流通販売店舗では「多くの種類と、それぞれの定価商品の在庫を多く持てば持つほど有利」=「売れるのは成長後期」に「この時期一番ボリュームがあった店のみに集中する」とされているのが「この時期」の特徴。

つまり「ここでは、あまり売れない」んだけど、この時期に「在庫種類と在庫量が一番である店」が、この後「一気に売上を獲得する」ということ。このあたりも「ランチェスター論」と非常に大きく関わってきますので、ランチェスター論と合わせて見ていくと、とっても面白い。

-------------------

■成長後期の戦略

-----------

プロダクト・ライフサイクルの成長後期とは、商品やサービスが大衆層に浸透し始めてから、成熟期に差し掛かるまでの時期を指す。プロダクト・ライフサイクルの成長後期は、企業がこぞって市場参入してくるため、百花繚乱の状態となりやすい。

そのため、商品やサービスの差がなくなり、価格競争やブランド競争が激しくなっていく時期。成長後期の目標普及率は「16%~50%まで」であり、商品やサービス購入の中心は、アーリーマジョリティ層となる

この時期に「流通企業」がとるべき戦略は、扱う価格帯を「上の上」「上の下」「中の上」「中の中」「中の下」「下の上」「下の下」といったように「7段階」に分け、どこを「自店の中心価格帯にして、どれだけ扱う品揃えを広げるのか?」を確定して動くこと。

ここで重要になるのが「客層戦略」。前に「客層と客相は違う」という説明をしたことがあるけれど、この局面では「収入層」というものが、大きく関わってくるので「客相(何に困っている人か?)」ではなく「客層(いくらの収入がある人か?)」の方が重要になる。

一般的には「扱う価格帯」を確定し、その「戦略価格帯以上の商品」は扱わないようにして「戦略価格帯の商品のボリュームを厚く」在庫を揃え、「戦略価格帯より、下げた商品【も】」いくらか扱っていくようにするというのが一般的な戦略。

当然の話だけど、この「成長後期の戦略」を見越したうえで「成長前期の品揃え」をしておく必要がある。商品のトレンドには「寿命」がある。ここでも「M.T.コープランド」の【適時】【適量】「適品】といった「マーチャンダイジング論」がオーバーラップしてくることになる。

-------------------

■成熟期の戦略

-----------

プロダクト・ライフサイクルの成熟期とは、ニーズが頭打ちとなり、市場の拡大が見込めなくなってきた時期を指す。プロダクト・ライフサイクルの成熟期になると、購入者層は「新規に購入する新規購入者層」「買い替えや買い増しで購入するリピート購入者層」が混在してくるのが特徴。

この段階で新規購入する層をレイトマジョリティ層と呼び、周囲の動向を伺いながら、商品やサービスが当たり前に定着するのを待って初めて購入するを決める人たち。ちなみに、この成熟期の目標普及率は「50%~84%まで」となっている。

リピート購入者層の人々は、商品やサービスに対する基本性能はもはや「当たり前感覚」となっていて、購入者の関心は、買い替えの場合、基本性能以外の「デザイン」「ブランド」「価格」などに移りやすい傾向が高く、中には「もうひとつ所有する」といった顧客も、その中に混じってくる。

この時期に「流通企業」がとる戦略はひとつ。「成長後期に販売していた、プロパー(定価)販売商品」を「成長後期に売り切ってしまい、戦略価格帯より大幅に下げた【戦略的低価格帯商品】を品揃えしていくこと。つまり「安くないと、誰も買わない時期」ということ。

スマホなどの販売戦略で「○○が実質タダ」といった戦略が、最近とられるようになってきた。これが、いわゆる「スマホというもののライフサイクルが成熟期に差し掛かった」ということを意味しているわけだ。

-------------------

■衰退期の戦略

-----------

プロダクト・ライフサイクルの衰退期とは、その分野に対する需要が先細り、売り上げや利益が落ち込んでいく時期を指す。シェア上位の商品・サービスであれば、利益の確保が重要な目標となるけど、下位の商品・サービスは利益確保が難しくなるため撤退を迫られることが一般的。

プロダクト・ライフサイクルの衰退期も、成熟期と同様に購入者層は、新規層とリピート層に分けられる。この時期の新規購入者層をラガード層と呼び、新たな商品やサービスを最後になってしぶしぶ受容するか、最後まで受容しない人たちのことを指す。

ラガード層の人たちは、その分野に懐疑的であったり否定的だったりするため、旧来の商品を使い続ける傾向にある。この層の人たちは所謂頑固であり、時には、ラガード層の人々を「見切る」という判断も必要となる。

この時期の戦略としては、「撤退」「存続」「新市場開拓」の3つ。それぞれ、シェアの大きさにより、取る選択肢が変わります。この時期の「新市場開拓」とは「細分化市場の開拓」を意味する。

つまり「みんな持っている。買い替え需要・ラガードへのアプローチを狙う」のなら「○○の人専用」といった「客相分類」によって「細分化したニッチ市場で特化していこう」という「ランチェスター論」の応用型戦略。面白いのは「細分化」した時点で「導入期に戻って、最初から市場獲得が、この順番で繰り返される」ということ。

これが「サイクル」と呼ばれる所以でもある。つまり「これまで敷居が高く、それを持っていなかった層」、もしくは「使ってみたけれど、もっと自分用に改善された商品を欲しがる層」といったところを細かく狙って「○○専用なら 我社が日本一」といった「ランチェスター戦略をとる」ということ。

「熟年者用のスマホ」といったものは、まさに、この戦略に則った戦略であると考えられます。あぁ、私は「アップル・ファン」。「OS4.0時代」の「Macintosh」と呼ばれている時代から、ずーっと「アップル」です。当然、スマホも「初期型のiPhone」から「アップル」なので、この客相には該当しないと思われる。

------------------

4)まとめ

この「商品寿命」=「商品ライフサイクル」を最も「感覚的に身につける方法」は「流通業に関わること」だと思う。というのも「季節商品」もまた「いちいち商品ライフサイクルの動きで売れる」という法則が成立しているから。

「春に売れる勉強机やランドセル」「初夏に売れ始めるアイスコーヒー」「夏に売れる素麺」「秋に売れる里芋・おでんの具」「冬に売れる鍋の材料」「新春すぐに売れ始めるバレンタインのチョコレート」。

これらの販売動向は、すべて1年を52週に区切り、その動向を週毎に見た「ライフサイクル」で動いているからね。

高額な商品ほど「ライクサイクル初期」に売れ、低額な商品ほど「ライフサイクル後半」に売れる。つまり「対応が遅れたら、その年を通して、その【旬のある商品】について、高い商品は、ズーッと売れなくなる」という【現象】が起こってしまいやすい。

新しい商品カテゴリーの「導入期」を「大型家電店」で探し、「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」という市場の4段階の変化を「食品スーパーの旬の商品」で見ていく。こういうことを やっていると「マーケティングの実践論」が非常に面白いものになっていくだろうと思うよ。

私の場合、そもそも「流通業界(百貨店)」の「マーケティング部門」に勤めていたこともあり、この「旬な商品を、売り損なうとボーナスが大きくカットしてしまう」という「命がけ」のような世界に身をおいていたから「楽しい」とか「わかった」とかいうレベルではなく、もっと「悲壮感の漂うもの」だったけど・・・

感覚的には「高額商品」を販売していた「百貨店」などが先に動き「成長前期」で稼いでから、少しずつフェイドアウトしていき、その後「食品スーパー」が「成長前期」からフェイドインして「成長後期」を「百貨店より安い商品」の実売期とし、その後「価格破壊の店舗」にバトンタッチしていく・・・ という動きだった。

ザッと説明しましたが、これが「マーケティング戦略」を代表する「商品寿命」=「商品ライフサイクル」の一般的な概要。「M.T.コープランド論」と「ランチェスター論」をザックリとでも理解しておけば、この「ライフサイクル論」が、もっともっと面白くなることも、繰り返し、最後に述べておきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?