山陰の旅 下 〜鳥取県編〜

いつもお読みいただき、ありがたうございます。スキを付けていただけると、励みになります。

さて、山陰編もいよいよ最後になりました。山陰の旅の終はりは、鳥取県編です。多少、島根県要素も入つてますが、ご容赦ください。

出雲は十月になると神在月となり、国内の神様が皆、出雲に集まると言はれてゐますが、いくらなんでも天照大神様にもお移りいただくのでせうか。僭越極まりない話しだと思ふのは私だけでせうか。長くなるので、この件はまたの機会といたしませう。

さて、今朝は駅前のらんぷの湯に行きました。ここの温泉は、茶色く濁つた湯で、舐めると塩辛く、よくあたたまります。檜のかをりと湯のかをりが合はさり、絶妙です。一人用の露天風呂も、心地よく、お湯もぬるめで長く入つてゐられます。出雲に住んでゐた時は忙しくてあまり行けませんでしたが、旅行で来た際はいつも立ち寄つてゐます。

山陰本線の旅

今日はこれからさらに東へと向かひます。出雲市駅から、特急スーパーまつかぜ号に乗りました。二両編成の、キハ187系気動車です。多くの人が「え、これが特急?!」と思ふやうな車両ですが、私は好きです。そして、速いです。

出雲市駅を発車しると、しばらくは列車は斐川の平野を行きます。そして間もなく、宍道湖が車窓左手に広がります。対岸には、松江フォーゲルパークをはじめ、一畑薬師や鰐淵寺などがあります。

一畑電鉄で訪ねることができます。学生時代の私は、松江フォーゲルパークでの結婚式に憧れてゐました。たくさんのお花に囲まれ、大好きなふくろふがゐて…。きつと、幸せな感情に満たされるのだらうなと想像してゐました。私に結婚はできませんが、松江フォーゲルパークはとても素敵なところです。是非、一度行つてみてください。

清少納言が『枕草子』に記した玉造の湯のある玉造温泉駅を経て、嫁ヶ島が見えて来たら松江駅はもうすぐです。松江は小泉八雲(ラフカディオ・ヘルン)ゆかりの地で知られてゐますね。八雲の作品は、特に『日本の面影』(角川ソフィア文庫)などは、年に一度は読み返したくなりますし、出雲に旅行に行く際には役に立ちませう。彼の旧宅跡も訪れたいところです。

今日はさらに東に行きます。松江駅を出ると、揖屋駅から荒島駅間は中海、すなはち万葉に詠まれた「意宇の海」が見えます。

意宇の海の 川原の千鳥 汝が鳴けば わが佐保川の 思ほゆらくに (巻三・三七一)

(意宇の海の川原の千鳥よ、お前が鳴くと、奈良の佐保川が思ひ出されてならない)

この歌は、出雲守だつた門部王の作られたものです。柿本人麻呂の、

近江の海 夕波千鳥 汝が鳴けば 心もしのに 古へ思ほゆ (巻三・二六六)

(近江の海の夕波に飛ぶ千鳥よ、お前が鳴くと心も萎れて、昔のことが思はれてならない)

が意識されてゐるでせう。

そして安来節と足立美術館で有名な安来駅を経て、米子駅に着きます。米子から北には皆生温泉や境港がありますが、今回はさらに東に進み鳥取駅まで行きます。大山がうつすら見えてゐます。

途中、通過した名和駅は、名和長年(当時は長高)公が隠岐を脱出された後醍醐天皇をお迎へしたところです。近くには名和公を祀る名和神社が鎮座してゐますが、さびれてゐて残念です。どうか、地元の有志が復興してくれることを望みます(さびれてゐるといへば、鳥取縣護国神社もさうです。どうにか、地元の有志や関西の方々による支援があれば…といつも願つてゐるのですが)。

現在の建武中興に関する態度は保守の人も、またさうでない人も大半が「建武の新政」と呼び、「足利高氏にも良いところがあつた」などと述べてゐます。それでは大楠公はもちろん、名和公、菊池公、北畠親房公の御事跡など、世の人は到底、理解できぬでせう。

因幡国国府跡

閑話休題。車窓を眺めてゐるうちに列車は倉吉に着きました。かつては上井と呼ばれてゐました。ここで、現地に住んでゐる姉さんと合流し、車で鳥取市内に向かひました。行き先は、さう、万葉最後の歌が詠まれた、因幡国の国府跡です。

周囲を山に囲まれた国府跡。雪はありませんでしたが、この地で、

新しき 年のはじめの 初春の けふ降る雪の いや重け吉事 (巻二十・四五一六)

(新年のこの初春の今日降る雪のやうに、良い事が重なつてほしい)

の歌が大伴家持によつて詠まれたのでした。新年のよろこびを歌つた大変めでたい歌ですが、家持の心中は如何。家持が因幡国に来たのは、橘奈良麻呂の変による左遷ではないかと言はれてゐます。事実、かつて務めてゐた越中国の国司よりも、因幡国の方が国格が落ちるのです。さらに、名門大伴氏の勢力は藤原氏の権勢に負けてしまつてゐる。鬱結した思ひが家持の心中にあつたことでせう。そして、家持にはこの歌以降、歌を残した形跡がありません。

この万葉最後の歌をもつて、家持は「しきしまのみち」に一区切りをつけたのでせうか。

古へに 雪降りけらし 因幡山 い積もるまでに 吉事いや重け 可奈子

なほ、「富山への旅」の中に越中時代の家持について記してゐますので、併せてお読みいただけたら幸甚です。

国庁の跡を出てから牛骨ラーメンを食べました。スープが甘くて美味しいラーメンです。そして、姉さんの家に泊まり、翌日に備へました。

鴨山

翌日は、義兄さんの車で島根県の大田方面へ行きました。かつて齋藤茂吉が現地を調査して、柿本人麻呂が亡くなつた鴨山を湯抱温泉の近くとしました(「鴨山考」)。沢瀉久孝もその説に従ひ、『万葉集注釈』(中央公論新社)の中で、人麻呂は湯抱温泉で湯治をしてゐたとしました。その湯抱温泉、すなはち鴨山をこの目で確かめる為に、特に頼んで連れて行つて貰ひました。

鴨山の 岩根し枕ける 我をかも 知らにと妹が 待ちつつあらむ (巻二・二二五)

(鴨山の岩を枕にして死んでしまふ私のことを知らず、あの人は待つてゐるのだらう)

人麻呂が鴨山で今まさに亡くなる時に詠んだ歌として『万葉集』に伝はつてゐます。その鴨山は、本当にここなのでせうか。答へはわかりません。

鴨山は こことは聞けど つのさはふ 岩根し枕ける 君は何處に 可奈子

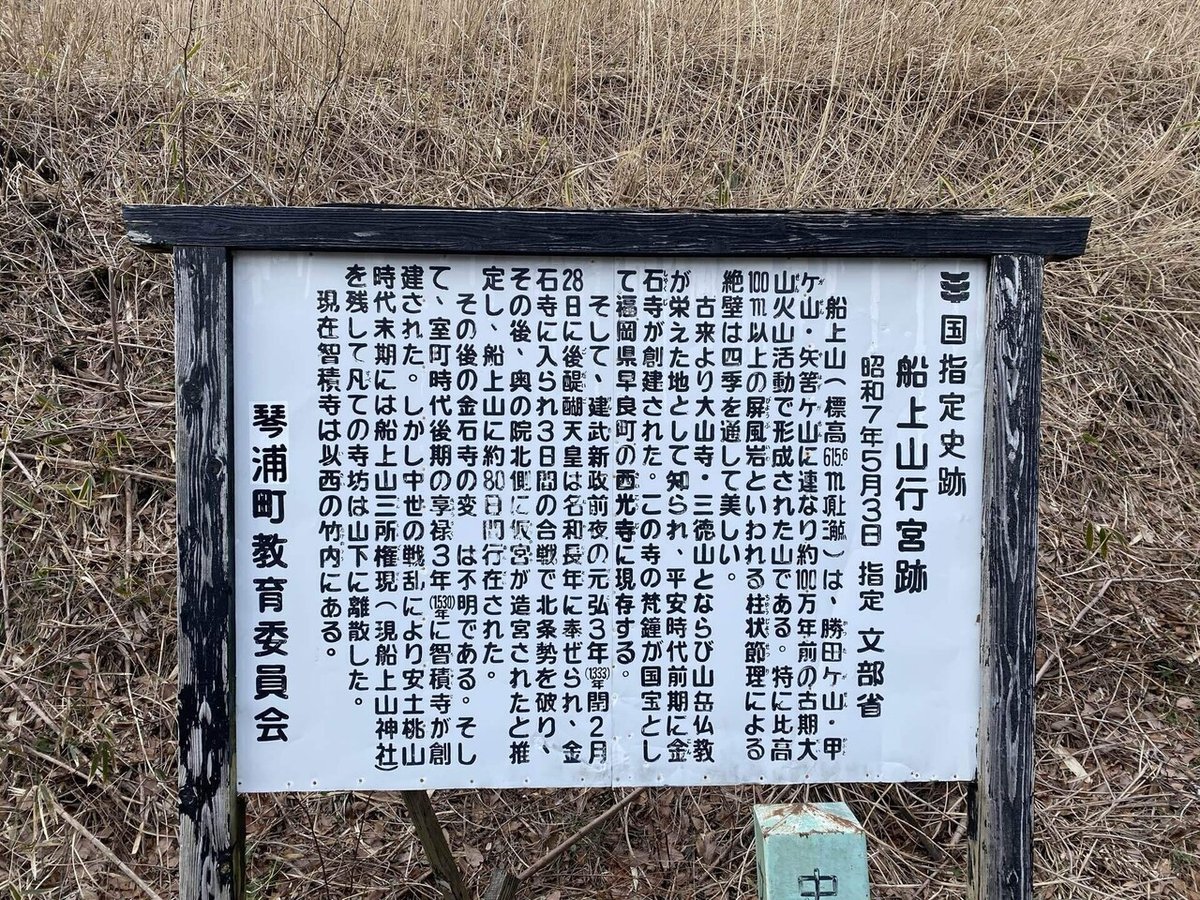

船上山

鴨山を見た後、再び鳥取に戻り今度は船上山を登りました。船上山はいふまでもなく、後醍醐天皇が名和長年と共に登られ、行宮を築き、賊軍と戦つた地です。平泉澄先生は、船上山を登る際に、登山口の鳥居の前で深く拝礼をしたと先輩から伺ひ、私もそれに従ひました。

後醍醐天皇は江戸時代の三宅観瀾の『中興諌言』をはじめ、現代に至るまで批判にさらされた天皇です。さうした数々の批判に対して真つ向から異を唱へられたのが、平泉澄先生でした。先生は、御著書の中でたびたび後醍醐天皇の御聖徳を記されました。私も先生の諸説のお陰で、この問題について道を定めることができました。先生の御著書である『先哲を仰ぐ』(錦正社)には、次のやうにあります。引用、長きにわたりますがご容赦ください。

建武中興の大業が承久以来の復古の御精神を汲んだものである事は、天皇自ら後醍醐天皇と號し給ひ、その私淑し目標とする所を明らかにし給うた上は、もとより疑を容れない。延元元年六月晦日の日光銅鋺銘に「当今皇帝還城再位、預聞以降後醍醐院自號焉」とある事は、今日は既にひろく世人に知られてゐる事である。又神皇正統記や太平記に散見する所によつて、延喜天暦の古にかへすといふのが、この大改革の根本精神であつた事は明瞭である。殊に後醍醐天皇が御自ら年中行事及び日中行事二巻を撰述せられたのは、折角再興した王朝の旧儀を永く将来に残したいといふ御考から出たものであり、又その源氏物語を研究し給うた事は仙源抄によつて察せられるが、これ亦王朝の歴史研究の御目的によるものであつた。即ち後醍醐天皇の御理想は之を歴史の中より汲まれたものであつて、それが建武中興の大革新の原動力となつたのである。

卓礫の見、よく讖緯の説の虚妄を看破し、決断の勇よく、革命改元の慣習を否定せられたのは、後醍醐天皇の御代であつた。即ち後醍醐天皇の元応三年は、辛酉の年に当つたので、果して伝説の如く革命の年に至るや否やを諮問せられたところ、諸家の答奏区々なる中に於いて、大外記兼助教中原師緒の勘文は卓見時流を抜いて、光彩まことに陸離たるものがあつた。

隠岐よりお帰りになりまして、伯耆の船上山において、京都及び鎌倉の北條氏の勢力が一掃されたことをお聞きになりますと、やがて船上山より勅命を下されまして、官吏の大更迭を断行されました。その第一が関白を廃するといふことであります。(中略)幕府討伐の軍勢に対して特別の功労のありました者には、天皇御親ら筆をとつて感状を与へてをられます。(中略)なほ重要でありますものは、軍法も後醍醐天皇御自身が御制定になつてをりまして(中略)、全体で三ケ條でございます。(中略)その三ケ條の最後の一ケ條が「仁政を先にすべきこと」といふのでありまして、(中略)これは私ども国軍といふものの歴史を考へる上に頗る重要なことだと思つてをるのであります。(中略)ところが、梅松論といふ書物がありまして、その中に後醍醐天皇は、「今の例は昔の新儀なり、朕か新儀は未来の先例たるべし」、かういふことを仰せられて、勝手なことをなさつたと書いてあります。これは昔からよく引かれるところでありますが、これは私すこぶる疑ひを存しますことは、もともと梅松論といふのは、足利高氏の部下の書きましたもので、元来が後醍醐天皇を避難し奉る目的をもつて書かれたものであり、勝手なことをなさつたと書いてありますことは、この書物がいふ限りはこれを信用することはできません。(中略)太平記その他にすこぶる避難を浴びせ奉つてをる天皇の奢侈驕逸といふことは、実はうそでありまして、後醍醐天皇は日本の中興をこひ願はるるのあまり、厳重なる倹約の命令を出してをられたといふことがわかるのであります。

また、かつて船上山には正道館がありました。かつて千早鍛錬会と同じくする鍛錬会がこの地でも行はれゐました。現在ではその講堂が移築され船上神社拝殿となつてゐます。

船上山にはところどころに雪が残り、靴がグショグショになりました。頂上から見た景色は絶景、といふよりも、当時、後醍醐天皇に味方された方々の心境が如何なるものだつたのか、そのことを考へてゐました。

なほ、名和氏については、平泉澄先生の『名和世家』があります。日本の古本屋で購入できます。

いにしへの ふなのへ山に ますらをの 鳴るさやなりは 聞くにさやけし 可奈子

一畑電鉄の旅

翌日、姉の家を辞して、鳥取の大先輩の御宅へ伺ひました。

「誠実に生きてゐるところに天は味方する」

そのやうなお話をたくさん伺ひ、励まされました。

大先輩の御宅を辞し、最寄駅から松江に向かひました。松江駅から、松江しんじ湖温泉駅までバスで移動し、一畑電鉄に乗りました。山陰本線とは違つた宍道湖が車窓左側に広がります。私は、山陰本線の宍道湖よりも、一畑電鉄から見る宍道湖の方が好きです。この日はよく晴れてをり、湖面がキラキラと輝いてゐました。

途中、湖遊館新駅はゴビウスといふ宍道湖に生息する淡水魚を展示する水族館の最寄駅です。ゴビウスへは一度だけ行つたことがありますが、楽しいところです。川は命の源である、といふことを考へさせられますし、素戔嗚尊が山に木を植ゑられたといふ『日本書紀』の一書に書かれた内容は、わが国の自然に対する考へを示すものではないでせうか。

川跡駅で乗り換へ、再び大社に戻り、大国主大神に旅が無事であつたことを奉告しました。時間に余裕もあつたので、少し足を西に伸ばし、国譲りの舞台となつた稲佐の浜に行きました。どうか『古事記』をご一読ください。文字が苦手な方には、漫画もあります。

一畑電車で出雲市駅に帰りました。さういへば、かつて出雲市駅から出雲須佐駅にかけて立久恵線が通つてゐました。今は廃線になり、わづかにその名残を市内に残してゐます。以前、住んでゐたアパートの近くがまさに廃線跡であり、後にそのことを知りました。

帰りは出雲市駅から、サンライズ出雲号に乗りました。久しぶりの個室です。しばらくは車窓を眺めてゐました。進行方向右側だつたので、夜の宍道湖を見ることはできませんでした。松江の辺りの夜景を見てゐると、苦しかつた出雲での日々が終はり東京に帰つて来た夜のことを思ひ出しました。さう、あの時もサンライズ出雲号に乗つてゐました。伯備線に入つてからずつと星空を眺めてゐたことを今でも覚えてゐます。

最後までお読みいただき、ありがたうございました。どうか、読んでくださつたみなさまにもよき事が重なりますやうに。

(終)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?