人間は社会をどこまでProgrammableにするべきなのか | シンギュラリティ後のテクノロジーに対する倫理問題

「人間は社会をどこまでプログラマブル(Programmable)にするべきなのか」

それが、森美術館で開催中の「未来と芸術展」に行ってきて、自分が感じた「テーマ・問い」。

「未来と芸術展」は副題の通り、先端テクノロジーとその影響を受けて生まれたアート、デザイン、建築を通して、近未来の都市、環境問題から社会や人間のあり方を問う企画展。

企画展の前半はサステナブルで人にも環境にも優しい理想的な都市をどう実現するかというコンセプトワークが続く。

サステナブルで理想的な都市を実現するために、アルゴリズムや3Dプリンター、モジュールなどを用いてプログラマブルな都市を標榜する建築家は多い。

基本的にその時々に最適な姿に自己を変容させるプログラマブルな都市は、人間に一定の豊かさをもたらすだろう。

しかし都市を、ひいては我々の社会をプログラマブルにしていった先にある不気味さを我々はきちんと認識できているだろうか。

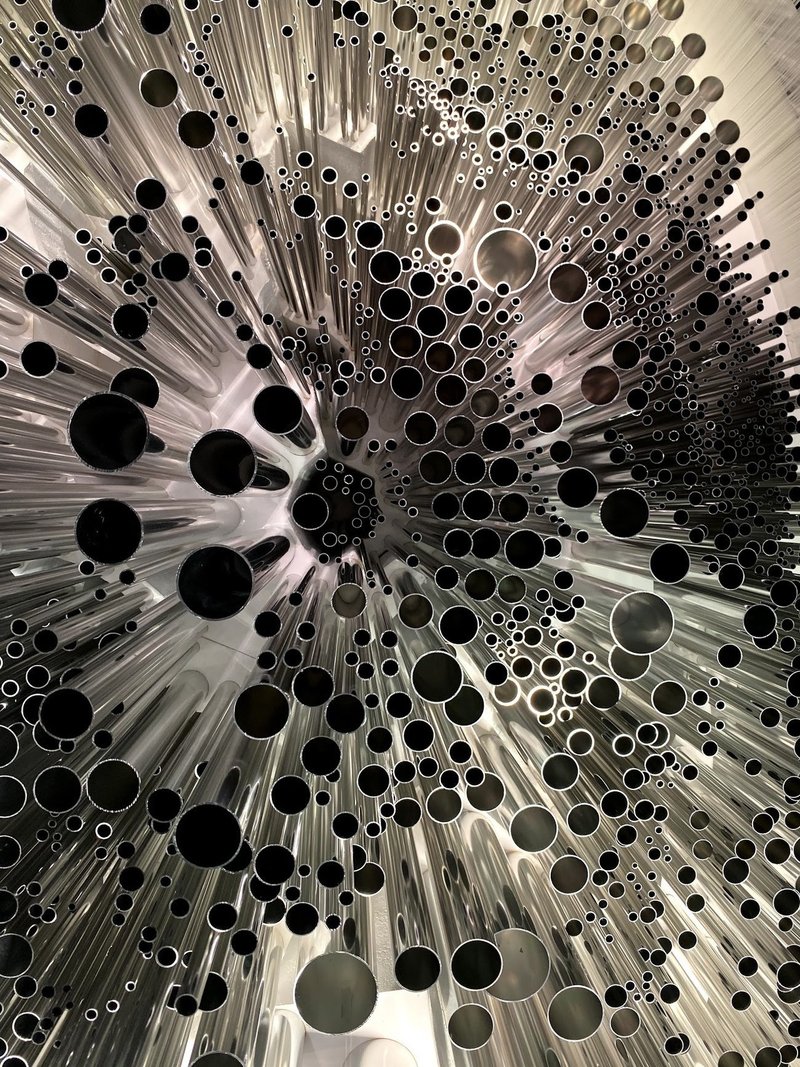

「技術と未来展」は「ムカルナスの変異」という作品から展示の性質を変える。

「ムカルナスの変異」は、イスラムの伝統的な幾何学模様を学習させたAIが生み出した、人間では到底作図しえないデザインの作品。

今作は数学的な計算に基づいてデザインされたにも関わらず、どこか奇怪で、不気味さをまとった作品となっている。

このあたりから、プログラマブルの先にある不気味さを問う作品が続く。

「シュガーベイプ」というゴッホの切り落とされた耳を親族のDNAから復元し、話しかけると反応する作品。(よく本では見てたけど実物初めて見た)

アギ・ヘインズの「変容」では、親が子供の生物としての性能を高めるために、遺伝子、そして身体を改変した5人の新生児が表現されている。

写真は確か頭にクッション性をもたせるために頭皮がぶよぶよに改変されている赤ちゃん。

「プログラマブルな方向に行き過ぎた社会を描く作品」と、「許容範囲内でこれは便利だなと感じる作品」が入り混じって最後まで展示が続く。

そこで当然のように以下の疑問が浮かぶ。

「プログラマブルに行き過ぎた社会とちょうど良い社会、という境目・ラインはどこにあるのか?」

作品を鑑賞する他の人を観察していると、行き過ぎのラインも世代やバッググラウンドよって様々だということが分かる。

「ご家族・友人がこられず残念ですが、快適な死をお迎え下さい」と良いながら死期が迫った患者の体をさすりながら看取るロボット作品があり、これは自分以外の人は不気味さを感じていたが、自分は全然アリだなと思ってしまった。

逆に部屋の中で四方の壁の巨大なモニターに顔認識された自分たちが映し出されるという作品は、みんな面白がって楽しんでいたが、自分にとってはジョージ・オーウェル的社会を彷彿とさせる、とんでもなく恐ろしい作品だなと思った。

このように、「プログラマブルに行き過ぎ、というライン」は時代やその人の世代・感性・バックグラウンドなどで変化する。

ところが、変化するということはプログラマブルということを意味するわけで、そのラインのインプット変数である世代・感性・バッググラウンドを操作して、「プログラマブルな社会の許容ライン」すらをプログラマブルに変化させる、ということはあり得る。

こう考えると、シンギュラリティ後のテクノロジーに対する倫理問題というのは、とっくに人間の手を離れていて、マシンが引いた「プログラマブルな社会の許容ライン」を、自分たち人間が判断したものだと錯覚して、行き過ぎたプログラマブル社会を迎えてしまうのではないか。

こう考えると、頭皮がぶよぶよのデザイナーズベイビーを、近い将来人類が笑いながら抱きかかえている日が来てもおかしくない。

AIやXRなどの先端テック、プロダクト戦略などについてのトレンド解説や考察をTwitterで日々発信しています。 👉 https://twitter.com/kajikent