国語力を上げるには古典から?

現在、次作の小説執筆に向けて、まだまだ藤葉栄衰記を読解中です。

※藤葉栄衰記:岩瀬地方における二階堂一族の興亡を記した伝承記

全体的に漢文調であり、漢文は私もあまり勉強してこなかったものですから(そもそも理系クラスの出身)、結構読解はしんどい……。

考えられるのは、

句読点がほとんどない

当て字も多い

送り仮名が現代とかなり違う

時々思い出したように「漢文表現」がさらっと交じる

→置き字・返り点など

などなどが、苦戦している原因です^^;

ちなみにワタシの現役時代(高校)国語の成績ですが、一応、現代文・古典共にそこそこ良かったです。

にも関わらず、何でこんなに苦労しているのか。

それは、「そもそも現代の国語教育にかけられる時間が少なすぎる」という問題がありました。

明治期の小学生

本題に入る前に、まずは明治時代の学制について簡単に説明を。

明治5年に学制が施行されたものの試行錯誤が重ねられ、現在まで至る大まかな教育制度の仕組みが整ったのは、明治19(1886年)。

このときに、尋常小学校が定められました。

尋常小学校は、男女共に入学は6歳で、修行年数は4年生(10歳)まで。

明治33(1900)年には授業料が無償になり、通学率が飛躍的に上昇しました。

ちなみに明治初期には、小学校でも「落第制度」があったようです。

これは東京都の例ですが、福島の資料でも「落第」の数値を見たことがあるので、今よりもよほど勉強に力を入れていたことが伺えます。

高等小学校の存在

「尋常小学校」を修了すると、希望者は2~4年の「高等小学校」へ進学します。

扱いとしては初等教育ですが、高等小学校では授業料がかかりました。

なので、家庭の事情などで「最低限の読み書き」だけしか学ばなかった人もいたのでしょう。

時代によって若干差がありますが、成績が優秀な子供は概ね

男子:尋常小学校(4年間or6年間)→高等小学校(2~4年)→尋常中学校(もしくは師範学校)

女子:尋常小学校(4年間or6年間)→高等女学校(4年前後)→(師範女学校)

というルートを辿ったようです。

※時代により若干違いがあります。

余談ながら、昔の文学作品によく登場する「中学校」と「師範学校」の違いですが、師範学校は「教員養成を目的」とした学校です。

中学校だと授業料がかかりますが、師範学校は授業料が無償・かつ全寮制の学校が多かったと言われています。そのため、成績が優秀でも家が貧しい子供は、師範学校を受験することが多かったようです。

当時の小学生が学んでいた科目

さて、当時の小学生が学んだのは、以下の科目です。

まずは必須科目。

<必須科目>

修身

読書

作文

習字

算術

体操(※ただし、土地の状況によっては欠くこともできた)

1の修身は、今で言う道徳ですね。当時発行の教科書では、「修身」「作法」などもありますから、それらをまとめて学校で教えていたわけです。

2~4の科目は、今で言う「国語」。後述しますが、ここにかける時間は今と桁違いでした。

<任意科目>~1科目もしくは数科目を教授

日本地理

日本歴史

図画

唱歌

手工

裁縫(女児のみ)

1、2は今で言う「社会」。3・5は「図工(もしくは技術)」に当たります。4は音楽ですね。

国語にかける時間が半端じゃない

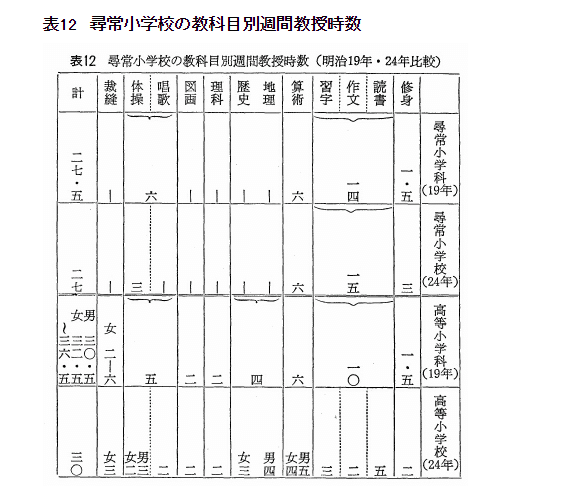

ここで、尋常小学校の教科別週間教授時数を見てみましょう。

国語に、少なくとも週10時間は費やしていたのがお分かりでしょうか。

それに対して、現代はこれくらいしか国語の学習時間がありません。

$$

\def\arraystretch{1.5}

\begin{array}{l|l|}

小1 & 9\\ \hline

小2 & 9\\ \hline

小3 & 7 \\ \hline

小4 & 7 \\ \hline

小5 & 5 \\ \hline

小6 & 5 \\ \hline

\end{array}

$$

明治期と比較すると、国語の学習時間が2/3~半分程しかありません!

さらに、実際の小学校の教科書を見ると分かりますが、文法の扱いも結構軽いです。

これでは、現代人の「国語力」が落ちていたとしても、不思議ではありません。

戦後日本の教育制度は大きく変わりましたが、ここまで「国語」が軽視されるようになっていたとは、私も驚きです。

古典文法も早くから親しむ

明治前半は、まだ江戸時代の気風を残していた時代。それでも、こんな教科書も使われていました。

ぱっと見てお分かりのように、「仮名遣い」の文法的な知識が、ここぞとばかりに詳しく説明されています。

結構、丁寧に解説されていますね。

ネット上の資料では見つけられませんでしたが、地元の博物館で開催された「僕らの学校展」を見学に行った際に、古典文法の教科書(下二段活用など)を目にした記憶があります。

その事実からも、当時の子供たちは、かなり年少の頃から「文法」にも親しんでいたことが伺えるのではないでしょうか。

また、興味深いのは、「ローカル教科書」も存在していたこと。

こちらは「東北地方の訛り(恐らく津軽弁)」に基づいた発音ルールについて、触れています。

漢文もばっちり習っていた

さらに漢文も、ばっちり小学校で習っていました。

こちらも、尋常小学校の教科書のデジタルアーカイブより。

現在では高校で習うであろう知識を、小学校のときから叩き込まれていた様子が伺えます。

私達が「古典」として出会う中国の伝承なども数多く紛れ込んでおり、当時の「教養」の源が、まだまだ中国の文化に頼っていたことがわかります。

古文書に親しむ機会も設けられていた

また、私が時折苦しむのは「古文のくずし字」。

これも、明治の頃は「普通に学校」で習うものでした。

よ、読めない^^;

これを学校で習っていたのならば、確かに「古典」に親しむ機会は増えるでしょう。

他にも、国語の教科書に「御製」が掲載されているなど、古典や詩歌にかける時間が、現代とは大きく異なっていたことがわかります。

現代の「国語教育」の問題点

授業時間は低減、古典に親しむ時間はごくわずか。

現在の文科省は、これでどうやって子供たちの「国語力」を伸ばしていくつもりでしょうか。

最新の教科書への批判は、以前にも記事にしたことがあります。

今回、明治期を中心とした教育制度について改めて調べて感じたのは、とにかく「国語全体の学習時間が絶対的に少なすぎる」ということ。

現代では既に小学校の段階で、国語にかける学習時間があまりにも少なすぎるのです。

現代の国語学習については、次のような問題点が指摘されています。

実社会で役立つ国語や、語彙を豊かにすることを重視する傾向にある

受容型ではなく発信型の言語活動が増える

論理的・批判的な思考や表現力を重視する

道徳教育をも包含してきた文学的作品を学ぶ機会が減る

ですが、よく指摘される「国語力」の低下の原因は、そもそも「子供の頃から国語にかける時間が、昔と比較して圧倒的に減少している」ことではないでしょうか。

歴史を学ぶ際にも、一次資料である昔の文献に当たるためには、古典読解力を含めた「国語力」が必須。

将来、「国民が総じて愚か者に転じ」ないためにも、次の「教科書改定」では、もう少し工夫をしていただきたいものです。

©k.maru027.2023

<戦前の教科書参考サイト>

これまで数々のサポートをいただきまして、誠にありがとうございます。 いただきましたサポートは、書籍購入及び地元での取材費に充てさせていただいております。 皆様のご厚情に感謝するとともに、さらに精進していく所存でございます。