【コンスタブル展】コンスタブルとターナーという西洋美術史きってのライバル関係を解説!

写実的かつ素朴な風景画を描いた、19世紀イギリスの画家、ジョン・コンスタブル。彼は同時代に生き、先に成功をしたウィリアム・ターナーとともに、西洋の風景画をアップデートしたことで知られている。

コンスタブルとターナーは西洋美術史でも有名なライバル関係だ。サトシとシゲル、武蔵と小次郎、そしてコンスタブルとターナー。2人は互いに刺激を与え続け、その勢いで「風景画」という、当時ヒエラルキー低めだった美術を世間に認めさせることに成功した。

その作品は後年、バルビゾン派や印象派の画家たちにも大きな影響を与えたのである。印象派については以下の記事からどうぞ!

今回はジョン・コンスタブルとウィリアム・ターナーについて2人の人生と作風を解説しながら、激アツ風景画バトルを観ていこう。

ちなみに2020年2月20日〜5月30日まで、東京都丸の内の三菱一号館美術館で「コンスタブル展」が開催中。むっちゃ貴重な展示もある(何が展示されるのかは記事のラストに書きますね)ので、時間がある方はこの記事を読んだうえで、ぜひ遊びにいってみてくださいね。

コンスタブルの永遠のライバル! ウィリアム・ターナーとは

まずはウィリアム・ターナーについて紹介しよう。ターナーが生まれたのは1775年のこと。彼は幼いころからスケッチやドローイングなどに親しむ。このころの彼の先生はトーマス・モルトンなどの建築家たちだった。なので風景画のなかでも、民家とか牛舎などが映り込んだものをよく描いている。

その後、14歳にしてイギリスの王立アカデミーに入学。15歳で描いた「ランベスの大主教宮殿の風景」が早速アカデミーの展示会で入選する。

ウィリアム・ターナー「ランベスの大主教宮殿の風景」

「アカデミー」といっても、美大のように若者だけではない。イギリス中の画家たちが出品する超大規模な展示会だ。ターナーは今でいうと藤井四段。まさしく神童だったわけである。

実力を認められたターナーはアカデミーの見習い生にステップアップする。彼はこのころ、人体デッサンを学びつつ、風景画を描いている。「夏にウェールズ地方を旅してスケッチを取り、冬に水彩画を描いて、王立アカデミーに出品する」という生活をしていた。風景に加えて「建築物」を描いたものが、よく見られる。

「ライジング・スコール:ブリストルの聖ヴィンセント・ロックのホット・ウェルズ」

そして21歳で描いた大傑作であり代表作の1つが「海の釣り人」である。

ウィリアム・ターナー「海の釣り人」

ターナーは初個展でこの作品を出し、海洋画家としての地位を確立する。「今まで画家が描いてきた海の要素が全部詰まっとるぞコレ」と、大絶賛されるわけだ。

この評価からも分かる通り、当時のターナーの風景画は基本的には新古典主義にならっていた。ではここで、あらためて「新古典主義」とは何なのかを分かりやすく説明しておこう。これを知ると、コンスタブルとターナーの違いがよく分かるはずだ。

ターナーとコンスタブルの明暗を分けた「新古典主義」とは

新古典主義とは「ローマ・ギリシャの芸術こそ至高っすわ」という考えを指す。もともとは古代ローマの遺跡が発掘されたことがきっかけで始まった。それから古代ローマモチーフの工芸品とかが作られ始めて、古代ブームがくるわけだ。

しかも当時、流行っていたのは「ロココ主義」。今でも家具などで「ロココ調」という言葉を使うだろう。ゴッテゴテに装飾が施され、どこかキラキラしたした「お姫様的」な美術である。

新古典主義派は「ロココは表現も色使いもうるっさいわ! もっと落ち着け」と「ギリシャ・ローマの芸術」を見習うようになった。新古典主義(古代ギリシャ・ローマ美術)の特徴を挙げると、以下の2点となる。

・躍動感が排除された静的な絵

・色彩は重視されず「線」を強調

この新古典主義を使ったのがナポレオンだ。彼はローマ皇帝に自らを重ねており、政治利用するわけである。もちろん王立であるアカデミーも「おら若い画家たちよ。新古典主義っぽく描くんだぞ」となるのである。

さらにいうと「歴史画(宗教画)と肖像画を描け! 風景画とか誰が買うねん。そんなん描いてても食えんぞ」という考えもあった。言うまでもなく、王家や教会がパトロンだったからである。つまり、風景画はこの時代では地位が低かったのだ。

では(スクロールさせて申し訳ないが)ターナーの「海の釣り人」をあらためて見てみよう。作品自体は、ヒエラルキー低めの風景画だ。しかし静的で色はほぼない。だからアカデミーから評価されたわけである。ターナーのすごいのは「大人がウケそうな絵を狙って描いたこと」だ。若くして、ちゃんとアカデミーが好む画風を知っていた。めちゃめちゃ賢いし、器用な人なのである。

その結果として、ターナーは24歳にしてアカデミー準会員となりパトロンに恵まれるようになる。そして26歳の若さでアカデミーの正会員になり、32歳のときにはアカデミーで教鞭を取っている。画家としてめちゃめちゃ優等生であり、エリートだったのだ……と書くと出来杉君みたいなキャラを想像するだろう。

しかしターナーは、しこたま変わり者かつ人見知りで、教鞭を取った際には生徒に説明できず、小声で「(古代ギリシャの絵画は……静かさを意識して……描くのが……)」と助手に語りかけていたので、誰一人内容を聞き取れなかったらしい。一周回って東進ハイスクールっぽいぞ。

ただし、ターナーは教鞭を取り始めた頃から、ロマン主義の画家として優等生を脱却することになる。この話を書くと、本一冊出せちゃうくらい長くなるので、ぜひ最後に解説する「コンスタブル展」でどうぞ。

地元の素朴な絵を突き詰めたコンスタブル

いっぽうのジョン・コンスタブルは1776年にイギリスのサフォーク州に生まれた。ターナーの1個下だ。

父親のゴールディは裕福なトウモロコシ農家。コンスタブル自身も10代のことから家族の製粉所で働くなど、ターナーと違ってすぐに画家を志したわけではない。しかし、この幼いときに体験した実家の素朴な光景が、ゆくゆくは彼の作風に影響を及ぼしていくわけだ。

彼は1976年、20歳のときに製粉業者として商売を覚えるためロンドンに出る。そこで風景画家のトーマス・スミスに出会った。風景画の魅力を知った彼は、22歳から別の風景画家・ジョージ・フロストのレッスンを受けるようになる。

この経験がもとになって、コンスタブルは風景画家になることを決心した。ゆくゆく功績を挙げる画家としては、かなり遅いスタートだったのだ。

そして1800年、24歳でロイヤル・アカデミー附属美術学校に入学し、本格的に絵を学び始める。当時のコンスタブルは、ヤコブ・ファン・ロイスダールやクロード・ロランの作品を参考に風景画を描いていた。

この両者に共通の特徴が「素朴さ」「色使い」だろう。地平線を低くとって、空を広く見せ、微妙に色使いを変えている。なんだかちょっと裸の大将的な。ちょっと塩だけのおにぎりでも食べたくなるような絵だ。

ヤコブ・ファン・ロイスダール「2つの水車と開いた水門」

クロード・ロラン《ハガルと天使》

大事なことなので2回言うが、この時代の風景画は地位が低かった。アカデミーは「古代ローマ・ギリシャに学べ」という新古典主義である。そこで教わるのは基本的に宗教画や肖像画ばかりで、風景はあくまで「背景」としての価値しかなかったのだ。しかしコンスタブルは、あくまで等身大の風景画を極めることになる。

新古典主義のアカデミックな絵画について、コンスタブルは「技術力をアピールしたいだけだろ」と完全に冷めて見ている。ロキノン系がメタルバンドを白い目で見るみたいな感覚である。彼は画家として背伸びせずに「あるがままの姿」を描くことを決めたのである。

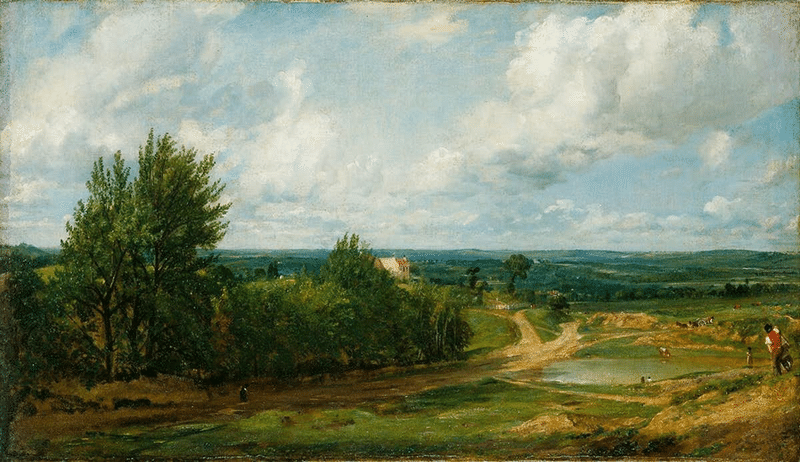

コンスタブルは1802年に代表作の1つである「デダムの谷」を描いた。この作品で彼は初めてアカデミーの展覧会に出品することになる。

ジョン・コンスタブル「デダムの谷」

先述したロイスダールやロランのように、地平線を低く描くことで、空や雲の存在を大きく見せ、雄大な自然を描いているのが分かる。

色遣いも豊かで、アカデミーから嫌われそうな絵だ。コンスタブルはこの「デダムヴェイルの景色」をいくつか描いており、彼にとってお気に入りの光景だった。

またその他にも「東ベルゴート教会」や「魚釣りをする男の子」などの作品を描いた。

ジョン・コンスタブル「東ベルゴート教会」

ジョン・コンスタブル「魚釣りをする男の子」

コンスタブルの初期の作品は、屋外で素描やスケッチをしてからアトリエに戻り、屋内で油彩をするというもの。しかし1814年以降はスタイルを変更。完全に屋外で油彩を描き切るようになる。

これを「戸外制作」という。いまでもフランス映画などで、老爺が外にイーゼルを立てている光景を見るだろう。この戸外制作が流行るのは、50年以上先の19世紀後半、印象派の時代からだ。

というのも、1870年代にチューブ型の絵の具が出てきたからである。それ以前に戸外制作をする際は顔料の粉を油で混ぜて、乾かないように動物の膀胱に入れて持ち運ぶ必要があった。絵を描くだけなのに、超絶めんどくさかったわけだ。

コンスタブルが、ここまで手間をかけて戸外制作で風景画を描いたのは「ほとんど脚色をせず、あるがままの写実をすること」を重視していたからだ。一度、家に帰ってしまうと細部は想像で描くしかない。コンスタブルは「それじゃダメだ」と考えたのである。

ジョン・コンスタブル「フラットフォード・ミル」

このころから、コンスタブルは夏場は地元のサフォーク、イーストベルゴット村で風景画を描き、冬になるとロンドンに移るといった生活を始める。

そして1816年、40歳で結婚したことを機に、彼はロンドンに創作の拠点を移す。上の「フラットフォード・ミル」はその前に描いた最後の作品だ。

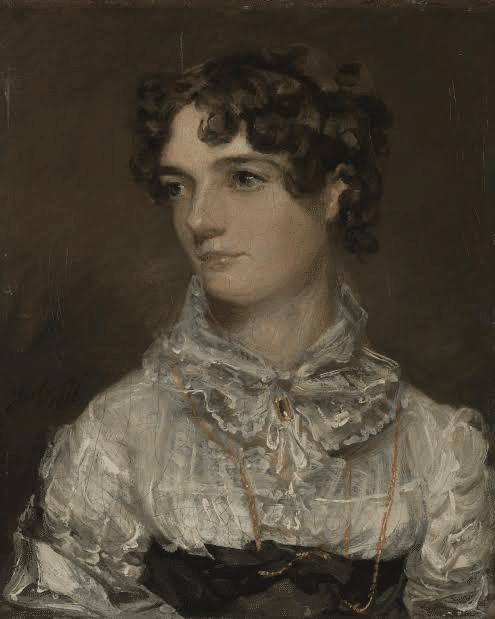

結婚したこともあり、コンスタブルはこのころからお金を稼ぐために肖像画も描き始める。なんとコンスタブルは売れていないのにも関わらず、7人もの子を作った。これは奥さんの絵。めちゃめちゃ美人。

ジョン・コンスタブル「マライア・ビックネル、ジョン・コンスタブル夫人」

ただし、コンスタブルにとっての命は、やはり地元サフォークの風景画だった。ロンドンに移ったことで、作品に若干の想像も入ってくるが、リアリティを追究した手法はそのまま残っている。

たとえアカデミーに逆行したとしても、売れなくて生活が厳しくても、コンスタブルの「あるがままの自然を描く」という考えは最後まで顕在だったわけだ。

ジョン・コンスタブル「白馬」

ジョン・コンスタブル「正午」

ジョン・コンスタブル「ロックを通過するボート」

ジョン・コンスタブル「ハムステッド・ヒース、「塩入れ」と呼ばれる家のある風景」

43歳でようやく報われるコンスタブル

このような作品を次々に発表するコンスタブルだが、もちろんアカデミー全盛のイギリスでは評価されていなかった。

タ―ナーが26歳にしてロイヤル・アカデミー正会員となったのに対して、コンスタブルは1819年、43歳でようやくロイヤル・アカデミー準会員になる。竹原ピストル並みのオールド・ルーキーである。

彼が遅咲きだった理由は「媚びなかったから」だろう。ヒエラルキーの低い風景画を描きつつ、技法としてもターナーのように新古典主義ではない。あくまで写実主義で素朴。アカデミーとしては彼の絵画は理解されがたいものだった。

しかし彼は1824年にブレイクする。そのきっかけがパリでの展示だ。

当時のパリでは新古典主義がナポレオンの政治利用に使われてるのを見て「ちょ、マジでブルジョワの奴らのために絵ぇ描いてんの馬鹿らしいんだけど」と「ロマン主義」が芽生えていた。

これは「自分の内なる声を聞いて心のままに表現する思想」とよくいわれるが、要するに「描きたいこと描こうぜ」というものだ。ドラクロワなどがその筆頭であった。

ウジェーヌ・ドラクロワ「民衆を導く自由の女神」

そんなパリに「まったくアカデミーに媚びてないコンスタブルの絵」がやってきたのだ。「なんだこのイギリスの画家は!攻めてんな!」と評判になるわけである。ドラクロワは、のちにコンスタブルに会うためにわざわざイギリスに来たくらいだ。

パリでの評判もあって、コンスタブルは1829年、53歳にしてロイヤル・アカデミー正会員となる。ようやくコンスタブルの全盛期が訪れるのだ。

コンスタブル vs ターナーの「ブイ事件」とは

さてエリート街道を突っ走ってきたターナーと、オールドルーキーのコンスタブルは、1832年のロイヤル・アカデミー夏季展で顔を合わせることになる。

展示会の開催前の顔合わせ的な場で、風景画を極めていた2人が出会ったわけだ。もちろん互いに意識しており、もうバッチバチだった。

そのときターナーが展示を予定していたのは「ユトレヒトドシティ64号艦船」。海洋画の権威・ターナーが母国を救った艦船を描く、というかなり力の入った作品だった。

ウィリアム・ターナー「ユトレヒトドシティ64号艦船」

当時アカデミーの副会長まで上り詰めていた58歳のターナーは、57歳のコンスタブルに声をかけ、2人は軽く挨拶を交わした。そしてコンスタブルが出す予定の作品を観たわけである。

コンスタブルが展示する絵は「ウォータールー橋の開通式(ホワイトホールの階段」だった。

「ウォータールー橋の開通式(ホワイトホールの階段)」

ターナーは自分のシンプルな作品の横に、コンスタブルの色鮮やかな絵が置かれることを知ることになるわけだ。

そして「おう、コンスタブル君、君の絵、なかなかいいね」とか言いつつ「(っべぇ、コンスタブルの作品めっちゃ派手やん……これ俺の絵、霞むんちゃうか……)」と思った。

そして最終仕上げの日に「ユトレヒトドシティ64号艦船」の波の部分に赤いブイを書き加えた。あらためて絵を見てほしい。赤い点が見えるだろう。

この出来事に周りの画家は「いらんやろ!赤はぁ!赤はもう邪魔よ」と騒ぎ立てる。ターナーは「ただのブイだよ」とだけ答えたそうだ。釣りをする人なら分かると思うが、ブイとは「目印となる浮き」のことである。

ターナーは、コンスタブルに勝つために母国と自分を象徴する力作の修正を決断してしまったわけだ。ターナーが、どれだけコンスタブルをライバル視していたかが分かるだろう。

事実、赤が入ることで作品に彩りが出て、引き締まった。コンスタブルはこの出来事の後に「ターナーはここにやってきて、銃をぶっ放していったよ」と彼の行動を称賛(愚痴ともいえる)している。

こうしたターナーとのライバル関係からも分かる通り、コンスタブルの写実的な表現は最終的に高い評価を受けた。

そして後期はロイヤル・アカデミー美術学校で後進の指導に当たったり、夏季展覧会の選考委員を務めたりと、イギリスの代表的な風景画家としての地位を確立したのである。

コンスタブルはバルビゾン派や印象派にも影響を与えた

こう振り返ると、コンスタブルという画家は、とにかく信念があってかっこいい。アカデミーに媚びることなく、あるがままの地元サフォークの風景を描き続けた点で、コンスタブルの作品は画期なものだった。

同時期を生きたドラクロワやターナーに影響を与えたのも頷ける。彼は風景画の歴史のなかで革命家であるわけだ。1824年のパリでの展示で、さまざまな画家が「あ、自然の風景をそのまま描いてもいいんだ」と気付く。そのなかには「晩鐘」や「落穂ひろい」で有名なミレーをはじめとする「バルビゾン派」もいた。

ジャン・フランソワ・ミレー「落穂ひろい」

またマネ・モネなどの印象派の画家たちにも影響を及ぼすことになる。印象派はコンスタブルやターナーの表現をヒントにアカデミーで嫌われていた「色彩豊かな絵」を作り出すのだ。

まさにイギリスだけでなくフランスでも、風景画はコンスタブルによって方針が決まったと言っても過言ではない。彼は西洋美術史において、非常に重要な人物なのである。

「コンスタブル展」ではブイ事件がロンドン以外で初めて再現

今回は、ターナーとコンスタブルの生涯をたどりながら彼らの作品を紹介した。

日本では2021年2月20日~5月30日まで東京の三菱一号館美術館にて「テート美術館所蔵 コンスタブル展」が開催中だ。

コンスタブルの作品はもちろん、ターナーをはじめとした周辺画家たちの風景画もふんだんに用意された、かなり大規模な展示になっている。

そして何より今作では1832年のロイヤル・アカデミー夏季展で生まれた「ブイ事件」が再現される。2作品が揃うのは、本国イギリス・ロンドン以外では初めてのことだ。

「ウォータールー橋の開通式(ホワイトホールの階段)」と「ユトレヒトドシティ64号艦船」

当時のアカデミー会員たちは、どんな目でこの作品を観ていたのか、それを日本で体感できるのはなんとまぁ幸せなことか。このコロナ下において、よくイギリスからこれだけの作品を持ってきてくれた。本当に感謝感激雨あられ。

今回を逃すと「ブイ事件」を体感できる機会は何年後になるかも分からない。ですので、ぜひ、今回紹介した「コンスタブル とターナーのライバル関係」を知ったうえで、三菱一号館美術館まで足を運んでください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?