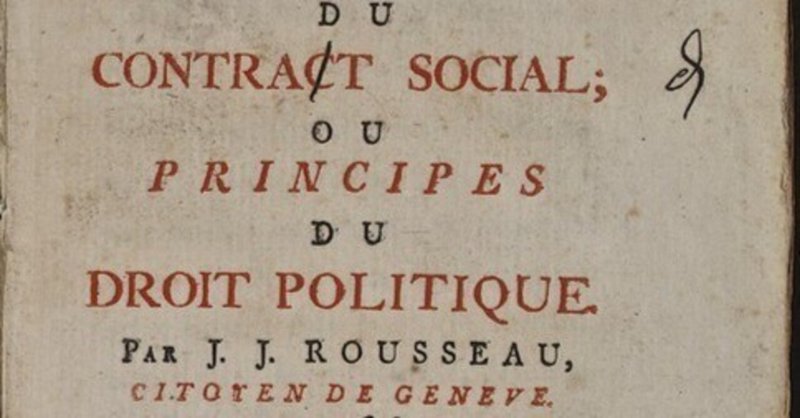

ルソー『社会契約論』を読む(6)

続々と更新中の『社会契約論』読解の記事。ついに第六弾です。おかげさまで、特に第三弾が好評を博しています。ぜひ読んでみてください。

<<< 第三弾はこちらから >>>

さて今回は、こんなショッキング(?)な言葉から始めることにします。

死ななければならない

統治者が市民に向かって、「おまえの死ぬことが国家に役立つのだ」と言うとき、市民は死ななければならない。〔注1〕

いかがでしょうか。驚きませんか? 自由の国フランスのルソーともあろう人が、民主主義の父のようなルソーともあろう人が、こんなことを言っているのです。

はじまった途端にさっそく余談ですが、「古典作品を読む」ことの意味は、こういうところにあるのではないか、と私は考えています。というのも、「ルソーは『社会契約論』で民主主義を説き、そのために直接民主制を理想とした」という教科書的な理解だけでは見えてこない「何か」が、実際にその人の本を読んでみると、驚きと共にしばしば発見することができるのです。まさにこうした「発見」こそ、世界をよりよくしていく原動力になるのではないでしょうか。複雑で、不可解な世界を「知る」ためには、物事の一面だけを見ていてはいけません。そんな簡単なもんじゃないからこそ、社会は困難を抱えながらも日々進歩しているのですから。

・・・とまあ、それはさておき、ルソーは、統治者の命令があれば市民は死ななければならない、と主張していますよね。この理由を考えてみましょう。

生命の危険を冒す権利と社会契約

人間は、自分の生命を守るためなら、生命の危険を冒す権利を持っている、と言います。ここでルソーは具体例を挙げています。「火事を逃れるために窓から身を投じた者が「自殺の罪を犯した」とかつて言われたことが果たしてあったか」と。

社会契約は、契約当事者の生命の保存を目的とする結社でした。ならば、社会契約のもとで生きる市民は、法によって危険に身をさらすことを求められたとき、もはやその危険について得失を判断する立場にない、ということになります。なぜなら、この条件においてのみ市民はそれまで安全に暮らすことができたのであり、また彼の生命はもはや単なる自然の恵みではなく国家からの贈物だからです。

これと同じことが、「死刑」にも言えます。「死刑」とは、ルソーに言わせれば、暗殺者の犠牲にならないために、もし自分が暗殺者になったら死刑になることを承諾する、ということなのです。いわば、暗殺者は、市民としてではなく、むしろ敵として殺されるのです。

だからこそ、「死ななければならない」という判断が下されたら、市民は従容として死ななければならないのです。

法とは何か

第二篇第六章では、「法について」と題されて、法の分析が行われます。

法律は一般意志の行為である以上、法律をつくる権限はだれに属するかは、問うまでもなく、また、君主も国家の一員である以上、君主は法律の上にあるかどうかを、問うまでもなく、また、何びとも自分自身に対して不正であることがない以上、法は不正でありうるかどうかを、問うまでもなく、また、法律はわれわれの意志を記録したものにすぎない以上、人が自由であってしかも法律に従っているのはどうしてかを、問うまでもない。(p.144)

「問うまでもなく」という表現が続いています。ルソーが問うまでもない、と言うので、別に説明するまでもない気がしますが、老婆心ながら、老婆心こそこの読解企画の醍醐味だと思いますので、ひとつひとつ解説します。・・・え?「優しい」ですって?これはこれは、どうもありがとうございます(幻聴)。

法律は一般意志の行為だから、法律をつくる権限は「主権者」に属します。君主も国家の一部なので、君主は法律の下にあります。自分自身に対して不正であることはありえないので、法は不正をおかすはずがありません。法律は我々の意志を記録したものでしかないので、法律に従うことは、「不自由」なことでは決してありえません。

したがって、一般意志の行為である法は、意志の普遍性と対象の普遍性を結びつけているということになります。であれば、王であれ、神であれ、だれであれ、一人の人間が自分だけの独断で命令したことは決して法ではない、ということは明らかです。

さらに、主権者でさえ、特殊的な対象について命じたことは、もはや法ではなく命令であり、主権の行為ではなくて行政機関の行為にすぎない、ということになるのです。

また余談(というよりこれは私の意見)ですが、「法は特殊的な対象について論じた途端、命令になってしまう」という主張が、ルソーがこの章で真に言いたかったことだったのではないか、と考えています。ルソーの生きた当時は「絶対王政」の時代。この主張をするのは、かなり勇気が必要だったと思います。それでも、大切だからこそ、王権に屈することなく主張する。こんなルソーの姿勢を、格好よく思えるのは私だけでしょうか。「忖度」することに身をすり減らし、自分を追い込んでしまい、結果的に社会全体が不幸になってしまうような現代とは、大きな違いです。

(※しかし、ルソーの『社会契約論』もジュネーブ政府から発禁処分にされています。)

法を作るということ

法律は、それに従う人民が法律の作成者でなければなりません。しかし、ここに一つの問題があります。それは、人民はおのずからいつも幸福を求めてはいるが、何が幸福かをいつもひとりでに悟るとは限らない、という問題です。そこで、立法のためには、以下のような条件が要請されます。

一般意志に、対象をあるがままの姿で、ときにはあるべき姿で見させることが必要である。一般意志に、それが求めている正しい道を示し、特殊意志の誘惑から守り、所と時に注意を向けさせ、目前の感知しやすい利益の魅力と、遠くにあって隠れている災いの危険とを、秤にかけて示してやることが必要である。(p.145)

幸福を求めつつ、でもその幸福が一体何なのかがわからない人民には、「導き手」が必要です。その導き手を「立法者」とルソーは言います。

立法者論

人民は幸福を求めつつ、その幸福に至る道を知らない。だから、人民を啓蒙する存在である「立法者」が求められる、という次第をここまでで見てきました。

では、その「立法者」とはいったい「誰」なのでしょうか?

人間のあらゆる情念をよく知っているのに、そのいずれにも動かされず、われわれの性質とまったく似ていないのに、それを底まで知り尽くし、自分の幸福はわれわれとはかかわりがないのに、しかもわれわれの幸福のために喜んで心をくだき、なお最後に、進みゆく時のかなたに遠く栄光を展望しながら、ある世紀において苦労し、別の世紀においてその成果を享受することのできる、そういう知性でなければならない。(p.146)

あなたのまわりに、上記のような知性を備えた人がいるかどうか、思い浮かべてみてください。

・・・いないでしょう?そうなのです。おそらく、このような存在はそうたくさんいるものではないのです。実際、ルソーもこのことは気づいていて、

人間に法を与えるためには神々が必要であろう。(p.146)

と断言しているほどです。

この、まるで神のような立法者は、あらゆる点で国家のなかの異常者で、行政機関ではもちろんありませんし、主権者でもありません。法律の起草者は一切立法権を持たないのです。こうして、立法者には「力」がないことが浮かび上がってきますが、さらにまた、立法者には、人民に法を理解させる際に、「理屈」を用いることもできない、という困難が存在する、とも主張されています。つまり、立法者は「力も理屈も用いることができない」(p.149)のです。なぜ、理屈を用いることもできないのでしょうか。

賢者たちが、一般大衆に向かって、一般大衆の言葉でではなく自分たちの言葉で語ろうとすれば、彼らの言うことは理解されないだろう。ところが、人民の言葉に翻訳できない観念は山ほどある。あまりにも一般的な見解や、あまりにも遠い対象は、等しく人民の理解の範囲を超える。(p.149)

だからこそ、「法」を、一般大衆の理解の範疇を超えた高みから神々の口を通して語ることで人民に理解させるしか、方法がないのです。これが、ルソーの言う「立法者」の役割であり、それがあまりにも困難なため、「神」という言葉で表現された、というわけなのですね。

次回予告

次回は、「人民について」を扱う予定です。お楽しみに。

ーーーーーーーーーー

本文中に〔 〕で示した脚注を、以下に列挙します。

〔注1〕『ルソー全集 第五巻』作田啓一訳、白水社、1979年、141頁。以下、本記事において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげた白水社版『ルソー全集 第五巻』の頁数を示しているものとします。

ーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?