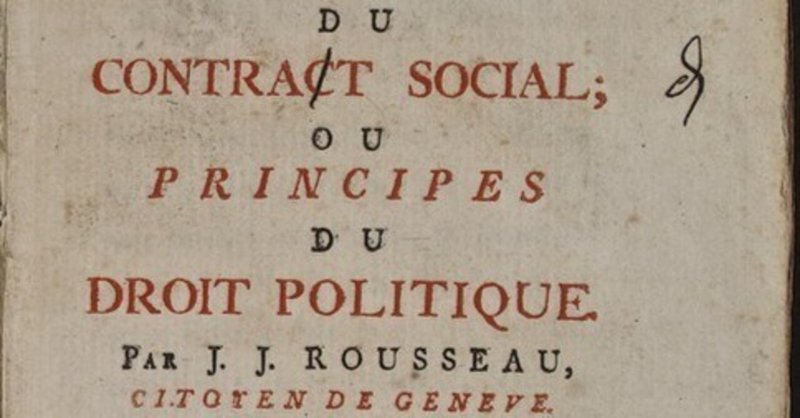

ルソー『社会契約論』を読む(3)

大好評(?)の読解企画。『社会契約論』の第三弾です。

今日はとても重要な箇所で、実は、以前別の記事で該当箇所を紹介したことがあります。良かったらそちらの記事もご覧ください。

↓ その記事がコチラ ↓

ロックダウンができる国とできない国の違い

これまでのおさらい

統治の正当性の解明を目指した『社会契約論』は、本論に入る前に、第二章で「父権」を、第三章で「最強者の権利」を、第四章で「奴隷権」を、それぞれ批判したのでした。

社会契約とは何か

上の「これまでのおさらい」で紹介した前回までの内容は、いわば『社会契約論』の導入部分です。今回が、社会契約論のいわば本丸です。

さっそく、「社会契約」とは何なのか、ルソーの定義を見てみます。

われわれのおのおのは、身体とすべての能力を共同のものとして、一般意志の最高の指揮のもとに置く。それに応じて、われわれは、団体のなかでの各構成員を、分割不可能な全体の部分として受け入れる。〔注1〕

フランス語でも紹介しておきましょう。

Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible de tout.〔注2〕

一般意志(volonté générale)という言葉は、高校で「倫理」を履修した方や、大学で政治学などを学習したことがある方は、おそらくご存じだと思います。

しかし、一般意志という言葉を聞いたことがある人も、あるいは授業でルソーについて学んだ人も、多くは、この定義だけを見ても、「何言ってんの?」と立ちすくんでしまうのではないでしょうか。これが定義だ、と言われても、抽象度が高すぎて、これだけではまだ理解が困難ですね。もう少し、他の箇所の引用も見てみましょう。

各構成員の身体と財産とを、共同の力のすべてを挙げて防衛し保護する結社形態を発見すること。そして、この結社形態は、それを通して各人がすべての人と結びつきながら、しかも自分自身にしか服従せず、以前と同じように自由なままでいられる形態であること。(p.121)

これは、自然状態のあと、社会で不平等が拡大して、もはや個人一人の力では生存が危うくなった戦争状態におかれた人間が持つ苦悩のことです。『人間不平等起源論』で、ルソーは、不平等の歴史的な進歩を、①法律と所有権の成立、②為政者の職の設定、③合法的な権力より専制的な権力への変化、と三段階に分けて論じ、やがて人々は人間のあいだの不平等が拡大していくことで、「すべてが外観だけ」の存在になって、不平等の行く末に、腐敗して枯れ切った自由なき平等が姿を現わす、というのです(詳しくはこちらで解説しています)。だからこそ、これまでのように、一人で過ごしていくのではなく、生存様式を変えなければ人間は滅びることになってしまいます。

そこで、上のような「各構成員の身体と財産とを、共同の力のすべてを挙げて防衛し保護する結社形態を発見すること」が目指されるのですが、それと同時に、「この結社形態は、それを通して各人がすべての人と結びつきながら、しかも自分自身にしか服従せず、以前と同じように自由なままでいられる形態で」なければ意味がありません。この逆説的で困難な方法によってしか、人間は生き延びていくことができないのです。

社会契約に必要な唯一の条項

これに解決を与えるのが、先に見た「社会契約」なのです。では、この社会契約を正当で合法なものにするために必要な条項とは、いったい何でしょうか。ルソーは、たった一つだけ、その条項を以下のように定めます。

各構成員は自分の持つすべての権利とともに自分を共同体全体に完全に譲渡すること(p.121)

ここで、「完全に譲渡する」と言われていることがポイントです。すべての人が同じ条件のもとで譲渡しなければ、新たな社会のうちで全成員が平等になることはできないからです。また、この譲渡が全面的なもので留保なしに行われなければ、結合を「完全な」ものにできないからです。さらに、この譲渡は、人に対してではなく共同体に対して行われるものだからこそ、各人は誰にも隷属することなく、自由なままでいられるのです。

要するに、各人はすべての人に自分を与えるから、だれにも自分を与えないことになる。そして、各構成員は自分に対する権利を他人に譲り渡すが、それと同じ権利を他人から受け取るような構成員はだれもいないのだから、人は失うすべてのものと等価のものを手に入れ、また、持っているものを保存するための力をより多く手に入れるのである。(p.121-122)

だからこそ、最初に紹介したような定義になるわけなのです。

われわれのおのおのは、身体とすべての能力を共同のものとして、一般意志の最高の指揮のもとに置く。それに応じて、われわれは、団体のなかでの各構成員を、分割不可能な全体の部分として受け入れる。(p.122)

改めて見ると、とっっっっっても美しい定義ですよね。絶対に忘れないように、家のトイレの壁に、風呂場に、寝室に、飾っておいてください。

「市民」であるということ

・・・さて、続きを見ていきましょう。

結社行為は、公衆と個々人とのあいだの約束を含むこと、また各個人は、いわば自分自身と契約しているので、二重の関係で――すなわち、主権者の成員としては個々人に対して、国家の成員としては主権者に対して――約束していることである。(p.123)

この社会契約において、私たちは、「主権者の成員かつ国家の成員」だと言います。つまり、私たちは、主権を行使する「市民」であり、なおかつ国家の「臣民」でもある、ということを忘れてはなりません。

これは私見ですが、日本では、どうにも「市民」という自覚が希薄な気がします。政府の言うことはちゃんと聞くし、法を破ることなく生活を営む。「そりゃ当たり前でしょ」と思うかもしれません。しかし同時に、政府の言うことが本当に正しいだろうか、法が果たして妥当なものなのだろうか、と検証せずにただ従順に従っているだけだとしたら、それは問題です。私たちは「臣民」であると同時に「主権者」なので、不正な命令には従う必要はないのです。実際、ルソーも以下のように断言します。

人は正当な権力にしか従う義務がないことを認めよう。(p.114)

自然状態から社会状態への推移がもたらすもの

社会契約はそもそも、人間の安全な生存を担保するために、ひとりひとりが、ルールに則って共同で生活を始めよう、ということで設立されたのでした。そのルールが「一般意志に従うべし」というもので、一般意志に従うことが、正当で、かつ自分の自由を保証する大きな力になると言えるのは、「全成員が留保なしに全面的に自分を共同体に譲歩するから」なのでした。

しかし、社会契約は、単に安全が保障されるだけではない、と言います。

人間の行為において正義を本能に置きかえ、これまで欠けていた道徳性を人間の行為に与える(p.125)

人間が社会契約によって失うもの、それは彼の自然的自由と、彼の欲望を誘い、しかも彼が手に入れることのできるすべてのものに対する無制限の自由とである。それに対してかれがかち得るもの、それは、社会的自由と、彼が持っているすべてのものに関する所有権とである。(p.126)

人間は、自然的な自由を失う。そのかわり、社会状態によってはじめて人間は、社会的な自由と道徳性とを獲得する。これが、社会契約することによって得られる良い変化です。

第一篇のまとめ

最後に、ルソーの言葉を引用して、第一篇を締め括ります。

この基本契約は、自然的平等を破壊するのではなく、むしろ反対に、自然がときとして人間のあいだに持ちこむ肉体的不平等に代えて、道徳上および法律上の平等を打ち建てる、ということ、また人間は、体力や天分においては不平等でありうるが、約束によって、また権利によってすべて平等になる、ということである。(p.129)

次回予告

今回は、第一篇の第五章~第九章までを見てきました。これでようやく第一篇が終わりました。次回以降は第二篇。とても面白い箇所ですよ。お楽しみに。

ーーーーーーーーーー

本文中に〔 〕で示した脚注を、以下に列挙します。

〔注1〕『ルソー全集 第五巻』作田啓一訳、白水社、1979年、122頁。以下、本記事において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげた白水社版『ルソー全集 第五巻』の頁数を示しているものとします。

〔注2〕Rousseau, Jean-Jacques. Du contrat social, Œuvres complètes, III, Éditions Gallimard, 1964, p.361. 以下において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげたフランス語版『ルソー全集 3』の頁数を示しているものとします。

ーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?