ルソー『社会契約論』を読む(9)

好評の企画、第九弾。今回からは第三篇を読んでいきます。ルソーは、こんな風に第三篇をはじめます。

読者へ

この章は落ち着いて読んでいただきたい。注意を払おうとしない読者に分からせる術を私は知らないからである。〔注1〕

現代の社会は、「分かりやすい」ことが「良い」とされる時代です。もちろん、そのような時代だからこそ、このnoteのような「分かりやすい」解説記事の存在意義があります。本屋さんを見ても、『○○時間で分かる!』とか『初心者のための○○講座』とか『○○必勝法!』とか、『○○週間でできる』とか、そんなタイトルの本で溢れかえっています。手っ取り早く、難しいことを教えてくれる本が流行っているわけです。

これは、本を離れて、教育業界でも同じでしょう。『○○一発合格』とか、『有名一流講師の「名」解説』とか、そんな広告があちこちにありますし、それを売りにする教育サービスがとても流行っています。

・・・しかし。ルソーはそれに逆行することを言っていますね。そりゃ、難しいことを分かりやすくかみ砕いて説明するのは、訓練を積んだ人間にしかできない仕事だと思いますし、深く知らなければ、わかりやすく説明することはできませんので、それ自体を否定するわけではないのですが、ルソーの言葉は、「分からないのは読者の責任」というスタンスを取っていることに、現代との食い違いがある、ということに気づいてほしいのです。

現代では、先ほども言ったように、分かりにくい筆致で論を進める「筆者」が「悪い」のですし、わかりにくい説明しかできない「先生」が「悪い」のです。だから、当然ですが、現代が資本主義の世の中である以上、『何度読んでもわからない○○』とか、『一生かかっても終わらない○○』なんてタイトルの本はどこにもありませんし、『意味不明、睡魔に襲われる「迷」解説』なんて謳い文句で生徒を集める塾もどこにもありません。そんなことをしたらその出版社や塾は廃業まっしぐらです。

でも、ルソーは違います。自分の力で分かろうとしない「読者」や「受講者」が「悪い」のです。容赦なく責めるわけです。「なぜわからないのだ!」と。

私は、流動食のような噛まずに食べられるものしか食べられない人間が、ステーキをあてがわれて文句を言うな、ということを、ルソーは言おうとしているように感じます。自分で咀嚼しない人は、噛む力を失って、いつか歯を失い、人生の輝きをも失います。それではダメだ、「俺についてこい」とルソーは言っているかのようなのです。

(・・・深読みでしょうか? いいえ、そうは思いません。)

政府とは

さて、お説教(?)はこの辺にして、第三篇第一章では、「政府とは何か」ということに議論が進んでいきます。ルソーはまず、こんな例を挙げます。

私がある目標に向かって歩いてゆく場合、第一に、私がそこへ行こうと欲しなければならないし、第二に、私の足が私をそこへ運んでくれなければならない。〔注1〕

私たちが自由に何か行為を為す場合、①精神的原因、つまり「その行動を決定する意志」と、②物理的原因、つまり「その行動を実現する力」の両方が必要です。政治体においてもこれはまったく同じことで、政治体における原動力のうち、前者を執行権と言い、後者を立法権というのだ、とルソーは考えています。「この両者が協力しなければ、何もできないし、また、してはならない」(p.164)のです。

さて、立法権は、人民に属しています。逆に言えば、人民以外の何ものにも属しえないわけです。しかし、執行権は、立法者あるいは主権者としての一般者には属しえない、ということも、改めて確認されなければなりません。「改めて」というのは、実はこの議論は、第二篇第四章、および第二篇第六章で既に議論がなされているからなのです。

第二篇第四章の議論はこちらで解説しました。

第二篇第六章の議論はこちらで解説しました。

理由を述べるならば、執行権は、「特殊的な行為からのみなるものだから」です。言い換えると、特殊的な行為は、一般意志の表明であるところの「法」の規定の範囲内にはなく、したがってまた、あらゆる行為が法以外のものになりえない主権者の権限の範囲外にあるから、なのです。

ちなみに、この「特殊意志は法の規定の範囲内になく」という箇所は、フランス語原文では、des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi〔注2〕と表現されています。「qui」は「des actes particuliers」を先行詞に従える関係代名詞で、「ne ~ point」は「まったく~ない」ですから、この箇所は、「法が行える範囲にはまったく入らない特殊的な行為」という意味になります。〔注3〕

それゆえ、公共の力にとっては、この力を結集し、一般意志の導きのもとにこれを行使し、国家と主権者とのあいだの連絡を営む適当な機関が必要であって、この機関は個人のなかで魂と肉体とを結びつける役割を、いわば公的人格のなかで果たすものなのである。ここに、国家において政府が存在する理由がある。政府は不当にも主権者と混同されているが、じつはその代行機関にすぎない。(p.164)

したがって、政府とは、

臣民と主権者とのあいだに、相互の連絡のために設けられ、法の執行と社会的および政治的自由の維持とを任務とする中間団体(p.164)

ということになり、その構成員を、行政官または国王、すなわち支配者と呼び、この団体全体を統治者(Prince)と呼ぶのです。

加えて、ルソーによって、彼らへの服従行為は「厳密に言えば委任もしくは雇用にすぎない」(p.164)とも言われます。首長たちは、主権者の単なる役人として主権者から委託された権力を主権者の名において行使しているにすぎないのです。だから、主権者は「この権力を思いのままに制限し、変更し、取り戻すことができる」(p.164)のです。

主権者と国家の関係

続いてルソーは、主権者と国家の関係を、数学の「連比」を用いて説明しようと試みます。連比とは、a:b=b:c=c:d・・・という形式のもののことで、主権者Souverain、国家État(あるいは人民、つまり主権者でありながら臣民でもある市民の全体)、政府Gouvernementの三者の関係を、この連比を用いてあらわそうとする場合、S:G=G:Eが導かれることになります。したがって、S×E=G²、という関係におけるGを比例中項として、主権者と国家との関係を論じようとするのです。ちなみに、この連比の解釈について詳しく興味を持たれた方は、オービエ、モンテーニュ社、から1943年に出版されている、アルヴァックス著『ジャン=ジャック・ルソー「社会契約論」』を読んでみてください。

では、この連比を用いて、ルソーが言いたかったことは一体何でしょうか。それは、

唯一絶対の政府の構造などというものはなくて、国家の大きさが異なれば、それだけ違った性質の政府がありうる、ということ(p.166-167)

だったのです。(この点については、次回以降で説明する機会がありますので、そちらに譲ります)

国家と政府

ところで、「こんなに難しい話、知らないよ」とか、「意味不明」と思った方もいたのではないでしょうか。しかし、この先ほどの議論において、EとG、つまり、国家と政府が、ルソーにおいては別のものとされていることに気が付きましたか?「え、一緒じゃん」という声が聞こえてきました。(幻聴であってくれ・・・)

ルソーによれば、この二つは、以下のような違いがあります。

すなわち、国家はそれ自体で存在するが、政府は主権者によってのみ存在する。だから、統治者の支配的意志は一般意志あるいは法にほかならず、またそれ以外のものであってはならない。統治者の力は、統治者に集中された公共の力にすぎない。統治者が、勝手になんらかの独裁的、独走的な行為をしようとするやいなや、全体の紐帯はゆるみ始める。最後に、統治者が、主権者の意志よりもさらに能動的な特殊意志を持つにいたり、また、この特殊意志に従うために、自分の手中にゆだねられた公共の力を使用し、その結果、いわば法律上と事実上の二つの主権者が現われるにいたっては、たちまち社会的結合は消滅し、政治体は解体するだろう。(p.167-168)

しかし一方では、政府という団体が、国家という団体とは異なった存在として現実の生命を持つためには、また、政府の構成員すべてが一致してはたらき、その設立の目的を果たし得るためには、特殊な自我、その構成員に共通の感受性、自己保存に向かう力と独自の意志が必要である。(p.168)

ここで言われる「特殊な自我」こそ「主権者」であり、「独自の意志」こそ「一般意志」のことなのですが、これによって、政府は生き生きとしたものであり得るわけです。

そして、「行政官の数が多くなるにつれて政府が弱くなる」(p.171)とも言います。それは、政府が持っている力を政府の構成員のために用いることが多ければ多いほど、人民全体に働きかけるための余力は少なくなってゆくからです。つまり、国家が大きくなればなるほど、政府はそれだけ縮小され、人民の数の増加に比例して首長たちの数が減少してゆかねばならない、ということを、ルソーは主張するのです。

次回予告

さて、どんどん難しく(面白く)なってきましたね。たとえ難しくて分かりにくいことであっても、「噛めない自分がまだまだなのだ」と思って、わかりにくいままで理解できるように何度も「歯向かっていく」ほうが、自分の歯で食べることができる人生と同じく、楽しいものですよ。

ルソーは、こうしたきわめて抽象的な議論を、次章以降でより深く検討していくことになります。次回以降も、とても面白い章が待っています。お楽しみに。

ーーーーーーーーーー

本文中に〔 〕で示した脚注を、以下に列挙します。

〔注1〕『ルソー全集 第五巻』作田啓一訳、白水社、1979年、163頁。以下、本記事において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげた白水社版『ルソー全集 第五巻』の頁数を示しているものとします。

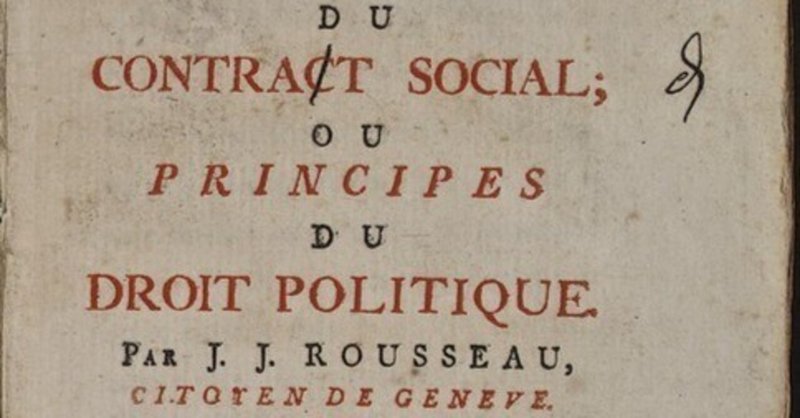

〔注2〕Rousseau, Jean-Jacques. Du contrat social, Œuvres complètes, III, Éditions Gallimard, 1964, p.395. 以下において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげたフランス語版『ルソー全集 3』の頁数を示しているものとします。

〔注3〕このあたりの話は、関口正司さんという方が、「民主政を論じる前に・政府とは? (biglobe.ne.jp)」というHPでより詳しく解説しています。

ーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?