【ベトナム旅行記】ホーチミン篇~その①~従軍記者たちの写真を見て

はじめに

ホーチミンのベトナム戦争証跡博物館に行ってきた。

第2次世界大戦後、ベトナムの自治独立のために行われた2つの戦争

・フランスとのインドシナ戦争(1947~1954)

・アメリカとのベトナム戦争(1964~1975)

についての展示がなされている。

私は「地球の歩き方」でこの博物館の存在を知り、

自分の目で展示を見てみたいと思って行ったが、

過去に見たどの博物館の戦争展示よりも生々しく悲惨な展示であった。

どのような展示がなされていたのか、

写真を交えながら紹介していこうと思う。

第2次世界大戦後のベトナムの歴史

最初は歴史的な事実に沿った展示がなされていた。

ここで説明されていたベトナムの歴史について簡単に説明していこう。

太平洋戦争の終わり~インドシナ戦争

1945年9月2日、日本軍の侵攻・支配から解放されたベトナムは

ハノイのバーディン広場で独立を宣言する。

平和が訪れたかに見えたが、これに納得行かないのが、

もともとベトナムを植民地支配していたフランス。

フランスはベトナム南部に傀儡政権をつくるだけでなく、

ベトナム北部最大の港湾都市、ハイフォンを攻撃。

これにより、フランスとベトナムの間でインドシナ戦争が勃発する。

途中、アメリカがフランスに多額の財政援助を行った。

「ベトナムが共産主義国になれば、東南アジアの他の国々も共産圏化する」

ドミノ理論に基づき、戦争の主導権を握ろうとした。

しかし、多額の援助にもかかわらず、フランスの劣勢は続くばかり。

フランスは中国、ラオスの国境沿いの街、ディエンビエンフーを攻撃したが、事前に攻撃を予測したベトナム軍に阻まれた。

56日間の戦いを経て、1954年5月7日、フランス軍は降伏。

同年7月20日にはジュネーブ協定が結ばれ、インドシナ戦争は終結。

中央でベトナム軍の兵士が旗を掲げているのが分かる

ちなみにこちらがジュネーブ協定の大まかな内容である。

・ベトナム人の独立団結主権領土保全を認める

・フランス軍の全面撤退を行う。(1955.5.16に完了している)

・中部の北緯17度線で2つに分断し、

その上で、1956年に国を再統一するため総選挙を実施する。

アメリカ軍の介入とベトナム戦争勃発前夜

しかし、ジュネーブ協定の内容に不満を持ったのが、アメリカである。

ベトナム南部の大都市サイゴンにゴ・ディン・ジエムを首班とした

ベトナム共和国を樹立。

統一を目的とした総選挙を拒否したのである。

サイゴン政権は抵抗勢力を弾圧すべく法律を乱発し、

ギロチンの使用を許可した。

※博物館の屋外には政治犯などが収容された刑務所の展示があり、

ギロチン台も残されてあった。

ゴ・ディン・ジエムらの考え方として、

「見逃すよりも間違って殺す方がいい」とあったが、

それはジュネーブ協定の条項に明らかに違反し、

共和国の国民の信頼を失うものであった。

このような南部の事態に耐えかねたベトナム北部の人々は

1960年12月20日、南ベトナム解放戦線(ベトコン)を組織した。

南ベトナムの人々を独裁から救い

ベトナムの再統一をしようとした。

一方、ベトナム共和国の弱体化を防げなかった

サイゴン政権とアメリカの関係は次第に悪化。

将軍たちは軍事クーデターでジエムを殺害した。

次第に激化していく、北と南の対立。

アメリカが事前に描いていた特殊戦争戦略の崩壊。

空軍、海軍で、局地戦争へ舵が切られる瞬間は刻一刻と迫っていた。

ベトナム戦争

そして、1964年トンキン湾事件が勃発する

アメリカは自分たちの軍艦を攻撃したと非難し、

ついに戦争の火ぶたが切って落とされる。

アメリカは1965年3月から1968年10月までローリングサンダー作戦を

発動し、空軍海軍を動員し、北ベトナムの拠点に空爆を仕掛けた。

(通称:北爆)

しかし、ベトナム軍はソ連や中国の援助もあって、レーダーなどで

航空機を撃墜していった。

アメリカ軍は2000機以上の航空機が撃墜され、

1968年10月、この作戦は中止された。

アメリカは最盛期には55万人もの精鋭部隊を動員し、

これはアメリカが戦争で動員した人数の歴代最多である。

因みに韓国やオーストラリアを合わせると、総動員は60万を超える。

おまけに装備も、「歯から足の先まで着込んだ」と言われるほど

ハイレベルな物であり、普通であれば、

この軍隊に勝つ方が難しいのでは、と考えられるほどであった。

しかし、60万人の精鋭部隊、最新兵器の動員にもかかわらず

アメリカのクレイトン・エイブラムス将軍は長い遠征から来る

兵士たちの士気の低下に悩まされていた。

祖国から遠く離れた地で、いつ襲いかかってくるか分からない

ベトコンにおびえながら過ごす日々。

アメリカ兵たちは次第に心身ともに疲労困憊となっていったのだ。

アメリカ大統領がリンドン・ジョンソンからリチャード・ニクソンに交代した1972年、今度はラインバッカー作戦が行われた。

この作戦の狙いとして、南ベトナムを攻撃しようとする、北ベトナム軍の補給を絶ち、北ベトナムとの和平交渉に持ち込もうとすることであった。

圧倒的な物量により、北ベトナム政府の補給路やインフラは壊滅し、

事前のアメリカのもくろみ通り、北ベトナムとアメリカの停戦状態に持ち込まれた。

そして、1973年1月27日、

南北ベトナム政府、アメリカなどの間で、パリ和平協定が交わされた。

しかし、アメリカも度重なる虐殺事件、空爆などで、国際世論の信頼を失っており、アメリカ軍のベトナムからの全面撤退が命じられた。

(最もこの時点でベトナムに駐在するアメリカ兵の人数は24,000人まで

減っていたが)

アメリカ軍が撤退したとみるや、北ベトナム政府は

ベトナム統一のため、体勢を立て直し、

次第に南ベトナムへの攻勢を強めていった。

なおも、抵抗を続ける、南ベトナム政府であったが、

後ろ盾のアメリカの援助が少なくなっていく現状はいかんともしがたい。

何より、国民が独裁的な政府に失望し、

北ベトナム政府による侵攻と統一を喜んでいたため、

押し並べて士気は低かった。

そして、1975年4月30日10時45分

サイゴンの統一会堂に戦車が突入。

ズオン・バン・ミン大統領は逃亡し、南北ベトナムは再び統一された。

ベトナム人の念願であった、自治独立は成ったが、

その戦争の代償は大きく

多くの街や村が空襲を受け、

500万人以上の人々が死んでいった。

これだけの人口を失ったダメージは大きく、

戦後復興や経済発展が妨げられ、元の状態になるには

数十年の長い歳月が必要であった。

ベトナムだけでなく、

アメリカの政府要人たちも戦後、

ベトナム戦争について後悔の念を口にしている。

下記の写真のようにアメリカが最も多くの時間、兵力、武器、資金を

投入した戦争であったにもかかわらず、

それに見合った結果は何一つ得られなかった。

アメリカが費やしたものの比較

鎮魂~従軍記者たちがのこしたもの~

ベトナム戦争は従軍記者に対し、最も開かれた戦争と言われた。

まだ、テレビなどのメディアでも中継され、

はじめて、生中継された戦争とも言われている。

従軍記者は兵士と同じように戦争へ行き、撮影した写真によって

世間に戦争への関心と懸念を広めた。

戦争のありようを鋭く捉えた写真は

ベトナム戦争証跡博物館に多数展示されているので、

一部を写真家と共に紹介したい。

ロバート・キャパ

写真界の権威である、ロバート・キャパ賞。

その名の由来となったロバート・キャパはスペイン内戦からインドシナ戦争にかけて活躍した従軍記者であり、現在の戦争写真に変革をもたらしたパイオニアでもある。

キャパの写真の特徴は、侵略軍と農民の対比を1枚に上手く映し出すところである。代表的な写真は以下の通り。

また、他の戦争では、スペイン内戦で、共和国軍の兵士が撃たれたところを

捉えた「崩れ落ちる兵士」も有名な作品である。

数々の戦争写真で有名になったキャパであったが、

1954年5月25日、雑誌「ライフ」の要請で、ベトナムタイビン省のドアイタンで撮影中に地雷を踏んで命を落としてしまった。

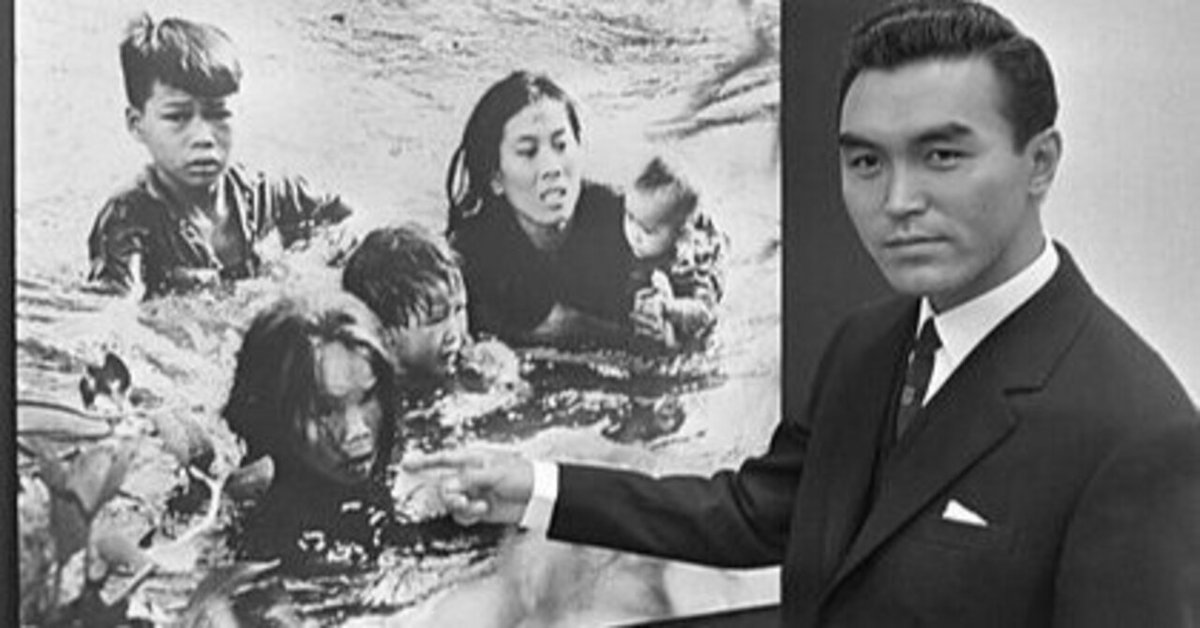

沢田教一

日本人も何人か、従軍記者としてベトナム戦争の戦場にいたが、

おそらく最も有名なのが、沢田教一である。

沢田は1965年から1970年までUPI通信社のカメラマンとして

戦争写真を撮影し続けた。

※ライトの映り込みご了承ください。

沢田を語る上で外せないのが、「安全への逃避」。

この写真は、1965年9月6日にベトナム中部のクイニョンでの空襲時に撮影された。撮影時、沢田はベトナムに赴任して、2ヶ月足らずであった。

近郊の村から、ベトコンが銃撃をはじめる。すぐに米軍はこの村に爆撃を開始し、村人へ避難を呼びかけた。

写真の母子は着の身着のまま家を飛び出し、

銃弾を避けるため、川に飛び込み、その瞬間沢田がシャッターを切った。

いかにこの爆撃が恐ろしかったかを物語っている。

沢田は当時20代後半の若手であったが、この写真の撮影により、ハーグ第9回世界報道写真大賞、ピュリッツァー賞などを総なめ。

会社からどれだけの好待遇がもらえるのか、と思いきや、

「ベトナムにいるときはライバル社の待遇と同じ

だが、日本にいるときはこれまで通りの給料。」

すなわち、日本のUPI通信社は彼の活躍を認めず、

日本に帰ってこなくていい、と言っているに等しかった。

この待遇は、沢田を益々、戦争写真の撮影にのめり込ませ、

ついには、1970年10月28日、プノンペン郊外で何者かの襲撃を受け、

34歳の短い命を散らすことになった。

彼の死には、謎の点も多いが、

これまで、多数の栄誉を手にしてきたカメラマンの最期にしては

あまりに悲惨であった。

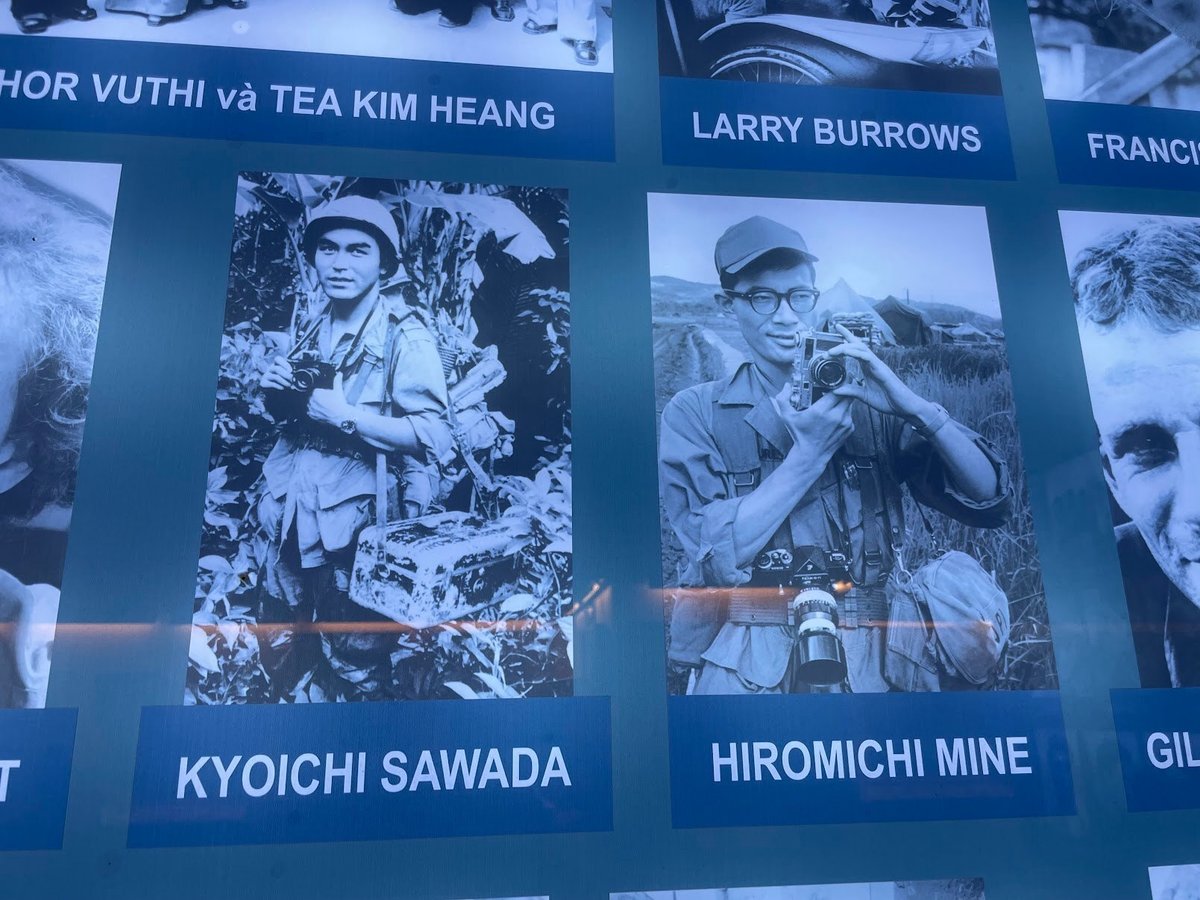

峯弘道

峯弘道は沢田のUPI通信の後輩で、はにかみ屋で気持ちの良い青年だった。

峯は1967.8.3、初めてのベトナム取材で、

アメリカ軍の砲兵が味方の航空機を誤って撃墜した写真を撮影した。

峯のこの写真はハーグ世界報道写真展、第2位に入選した。

尾翼が引きちぎられ、横に漂っているのが確認できる。

しかし、1968年3月5日、2度目の取材の際、

ベトナム中部のフーバイへ向かう米軍の装甲車が機雷にに触れ、爆発炎上。

これに乗っていた峯は全身の6割を火傷し、

苦しんだ末、息を引き取った。

1度日本に帰国し、再度ベトナムについて、

2週間足らずでの悲劇であった。

沢田と峯は隣り合わせで写っている。

因みにこのとき、沢田はあまりの戦争の激化に疲弊しており、

峯の日本での告別式では友人にボソッと

「こんどは俺の番かもしれない」

と、つぶやいていた。

従軍記者は、常に死と隣り合わせだからこそ出た発言かもしれない。

一ノ瀬泰造

沢田、峯と違い、一ノ瀬はフリーランスの戦争カメラマンとして

ベトナム戦争の撮影を行った。

1972年8月より、ベトナムで活動を開始した。

爆撃から逃れる兵士を撮影した

「安全へのダイブ」で、UPIニュース写真月間最優秀賞を受賞した。

彼を語る上で欠かせないエピソードが、

爆撃で穴が空いたカメラである。

一ノ瀬は自分の経験則や相手の動きから、どこを狙ってるか予測し

結果的に、自分の命を救ったのだ。

穴が空いたカメラと写真は

佐賀県武雄市の一ノ瀬の実家に保存されている。

しかし、奇跡は2度起こらなかった。

1973年11月、一ノ瀬はカンボジアのアンコールワットで消息を絶つ。

その際、友人に「旨く撮れたら、東京まで持って行きます。もし、うまく地雷を踏んだら“サヨウナラ”!」と手紙を残している。

(ちなみに下はロバート・キャパ)

10年近く、行方が分からなかったが、

1982年遺体で発見され、処刑されていたことが判明した。

因みに今年は一ノ瀬の死から50年が経過しており、

武雄市では一ノ瀬に対する企画展がなされていた。

まとめ

世界史の授業でサラッと流された

ベトナム戦争に対する印象は100%変わった。

世界史の他の多くの出来事に漏れず、

名前だけ暗記していただけだったので、

実態や何が起こったのか、なぜアメリカであんなに反戦運動が起きていたのか、その答えに近づけた気がした。

また、従軍記者の活躍がこんなに大きいとは知らなかった。

常に死と隣り合わせの状況でいた、彼らのような状況になったとき、

私はどうなってしまうのか。それを考えると、

人の命は何なのか深く考えさせられる。

従軍記者たちの多くは、戦場で短い命を散らし、

無事祖国に帰った人は少なかった。

彼らは死を覚悟の上で、自分なりの目的を持って戦場へ行ったのだろう。

それは、もしかしたら自分が出世したい気持ちや欲望なのかもしれない。

しかし、それでも、彼らの残した写真が、当時の人々が味わった苦しみ、つらさ、はたまた人々の営みを正確に伝えてくれていると思う。

この戦争のリアルな部分を一つ残らず、多くの人に見てもらいたい。

そうなれば、戦場で散った彼らの努力が無駄になることはないだろう。

さて、ベトナム戦争中、アメリカ軍は恐ろしい兵器を使った。

枯葉剤は、生き残った人々にも後遺症を与えた。

次回はその展示について紹介したい。

参考文献

「ライカでグッドバイ:カメラマン沢田教一が撃たれた日」(ちくま文庫)

著:青木富貴子

サムネイルはここからお借りしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?