第1章 ホンモロコとは何者か?ー進化編

1.はじめに

おはようございます。こんにちは。こんばんは。IWAOです。今回のテーマは、ホンモロコです。ホンモロコという魚をご存知でしょうか。日淡好きな方で知らない方はいないくらい有名な魚だと思います。また、モロコ釣りの対象魚であり、アクアリウムで飼育されている方もいるはずです。ホンモロコという魚は、熱帯魚のようにキレイで派手な魚かというとそうとはいえませんが、この魚について知ってみるとかなり多くのことに驚かされます。また、ホンモロコとは何者か?やホンモロコを取り巻く環境を広く知れば、ホンモロコに限らず、「生き物を保全しなければならない理由」にも納得できると思います。今回は、長編になりますが、最後までお付き合いをよろしくお願いします。

2.構成

ホンモロコについては、幅広い分野での話になります。今回は、ホンモロコとその近縁種であるタモロコの両者が、どのような魚なのかについて紹介していきます。また、両者は、どのように違い、どのような関係性を作ってきたのか、ここについて解説する内容になります。

3.ホンモロコは何者か?ー分類と形態から見る

ホンモロコは、コイ目コイ科カマツカ亜科(*一部文献によっては、バルブス亜科との記載あり)タモロコ属に分類される日本の淡水魚で、琵琶湖とその周辺の水系に生息する日本の淡水魚で固有種になります。春から夏にかけて琵琶湖の沿岸や内湖で産卵するために浅瀬で見られ、秋から冬にかけては冬眠のために琵琶湖の湖底に移動する生態を持っています。全長が最大で10センチほどになる小型の日本の淡水魚でスリムな流線型をしているのが特徴です。

縦にも横にもでかいです。

ホンモロコに一番近い仲間は、「タモロコ」です。ぱっと見非常によく似ています。ただ、遺伝子で比べないと分からないほどの違いがない訳ではなく、両者を比較すれば、その違いを理解することができます。一番の違いは、「口」で、口髭が長いのがタモロコで短いのがホンモロコ、口の向きが上向きになっている(*体高がホンモロコよりも高いものもいる。)などとで、顔を見れば、その違いが分かりやすいです。詳細は、後ほど記述することになりますが、「鰓耙数」の違いというのが、ホンモロコとタモロコの違いを表しています。ホンモロコの場合、ミジンコを中心とした動物プランクトンを中心に捕食します。それに対して、タモロコは、ベントス、つまり、「水底の生き物」を捕食する傾向にあり、底に隠れている生き物を見つけるために口髭が発達していると思われます。他にも「脊椎骨の数」にも違いがあります。ホンモロコでは36〜37本であるのに対してタモロコは31〜33本となっています。ホンモロコは、湖を回遊するため、しなやかな動きができ、遊泳力を高めるために脊椎骨が多いと考えられます。似た見た目をしているのですが、意外に違いがありつつもその違いというのが、彼らの生活環の違いを表しているのがわかります。

ただし、日本の各地に生息するタモロコ自体も様々な系統に分かれる上、地理的な変異が非常に多いです。ホンモロコとタモロコ同士での違いを含め、タモロコ同士での違いも非常に多くあり、そこが魅力の生き物でもあります。

(*イラストはうぱさんから提供させていただきました。)

4.ホンモロコの進化ータモロコとの系統とは?

ホンモロコは、タモロコ属の1種であり、タモロコとの共通祖先から分岐して進化した生き物となります。おおよそ240万年前に分岐したものではないかと考えられています。タモロコの系統は、ホンモロコを含めると主に4つの系統に分かれます。まずは、大きく二つに分かれ、西日本系統のタモロコ(E1)とホンモロコ、東海地方(E2)と中部地方(E3)の系統となります。タモロコの亜種であるスワモロコというものもいますが、彼らは中部日本の系統に入るそうです。

ホンモロコは、タモロコとの共通祖先から分岐した生物で、日本固有種の生物です。固有種とあるだけでも生き物の価値は非常に高いと感じるかもしれませんが、固有種になるまでのプロセスから「どのような固有種か?」という意味合いも大きく変わります。

固有種には、「遺存固有種」と「初期固有種」という2つに分かれます。「遺存固有種」は、かつては近縁種が周りにいたが現在はその地域にのみ生息する、つまり、琵琶湖では琵琶湖水系にのみ残された固有種を指します。代表的な生物は、ハスやワタカになります。

上にきれいなカネヒラがいます。

一方の「初期固有種」は、近縁種がおりつつ新しく創出された環境への形態的・生態的適応がみられるもの、つまり、琵琶湖という新しい環境に進出・適応し、分岐した固有種を指します。ウキゴリからイサザが当てはまります。そして、タモロコからホンモロコもその一例に当てはまります。つまり、ホンモロコは、琵琶湖という環境へと進出して適応した固有種であるということです。

(*筆者が一部作成)

下のサイトで、琵琶湖の固有種がどのように生まれたのかが解説されています。私が作成した図だけでも分かりますが、琵琶湖にのみ生息する魚は、いつ生まれたのか?という年代が多様です。つまり、ある地点で一気に生まれたというわけではないということです。固有種と一言いってもどのように生まれたのかが違うため、琵琶湖の魚たちの期限が多様ということが分かります。

5.タモロコの変異ーホンモロコとどのような関係性を作るのか?

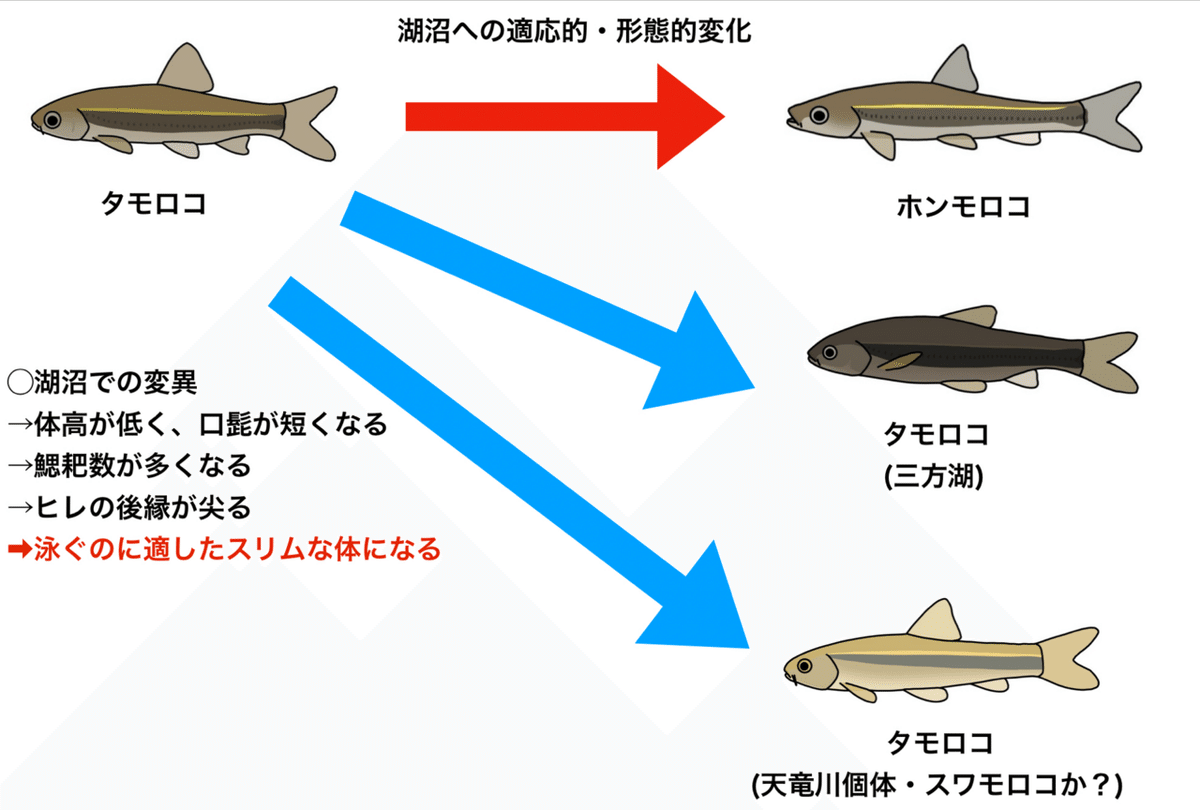

タモロコは、先ほど説明した通り、多くの系統に分岐することがわかったと思います。ただ、タモロコは、分岐する系統が多いだけでなく、地理的な変異が非常に大きい生き物でもあります。変異が大きく現れるのは、生息環境が、湖や沼などの「止水域」のような環境にあるのかになります。湖に生息するタモロコほど、体高が低く、口髭が短くなります。それに加え、鰓耙数も多くなり、食性も動物プランクトンを対象とするようになります。つまり、「ホンモロコ」らしくなるということです。

池や河川で、タモロコの形態を調査した研究があります。白陵高校の近くにある農業用溜池である古瀬池では、体高や口あたりがホンモロコ寄りの固体が見つかったため、口ひげなどの長さからタモロコと一致しなかったもので塩基配列を解析したら、全てで高い統計的支持率でタモロコと同じクラスターに分類されたため、古瀬池で隔離された環境によって、特有の形態になったと考えられています。それに加え、琵琶湖とその周辺水系と溜池、三方湖、伊勢湾の溜池で外部的形態を比較した場合、河川、ため池、大型湖沼の3種類の生息環境に応じて形態的な差異が検出されたそうです。以上の2件の事例から住んでいる環境によって、形態が変わることが実際に確認されているとことが分かります。

ただ、ホンモロコのような形態を持つ個体群は現れています。

しかし、湖のような環境に生息するタモロコには、例外となる存在があります。それは、「琵琶湖」に生息する「タモロコ」です。琵琶湖に生息するタモロコは、体高が高くて体幅が大きい、全体的にずんぐりしており、口髭も長く、ヒレの先も丸まっています。琵琶湖のタモロコは、ホンモロコらしくなるのではなく、より「タモロコらしく」なっているということです。何故、琵琶湖のタモロコは、ホンモロコ化するのではなく、よりタモロコ化するのでしょうか?それは、「ニッチ」という用語をキーワードに「ガウゼの法則」と「形質置換」の2つで考えることができます。

左がホンモロコ、右が琵琶湖のタモロコです。

うぱさんのイラストは、両者の違いをよく理解して描かれています。

まず、「ニッチ」というのは、「生態学的地位」といい、「それぞれの種が必要とする資源の要素と生存可能な条件の組み合わせ」と言われます。ニッチは、「生息場所(例:池の中だと水面近くか、中層か、ベントスかなど)」や「食性(例:コケを食べるのか、魚を食べるのか、水性昆虫を食べるのかなど)」などがもととなって判断されます。ただ、このニッチには大原則があり、それが、「ガウゼの法則」と言われ「同じニッチを共有する2種は平衡状態では共存できない」と説明されます。ニッチというのは、どの生物にも平等に提供されるものではなく、ある1種に独占されるものです。つまり、ニッチというのは、「椅子取りゲーム」ということです。ホンモロコとタモロコで当てはめた場合、琵琶湖という環境に適した形質を持つのは、どちらになるでしょうか?回遊に適したスリムな体を持つホンモロコになります。そして、ホンモロコがすでに琵琶湖に進出しているため、琵琶湖のタモロコは、ホンモロコ化しづらいはずです。それでも琵琶湖にタモロコがいるのではどうしてでしょうか?それを説明するのが、「形質置換」になります。

ニッチが同じ2種が、「違う空間」、つまり、「生息する場所」が違う場合、そもそもニッチを共有することがないため、同じような形質になります。それが、ホンモロコと湖沼に生息するタモロコになります。そして、ニッチが同じ2種が、「同じ空間」、つまり、「生息する場所が同じ」場合、ニッチを共有するため、競合することや排除は当然起こります。ただ、どちらか1種を排除するだけではありません。ホンモロコは、琵琶湖という環境に特化した形質がある一方、タモロコは湖沼だけでなく、河川や池などにも生息しています。よって、この両者はニッチをかぶりあうのではなく、それぞれに合ったニッチへと分かれて「棲み分け」を行うようになります。これが「ニッチ分化」になります。そして、ニッチを分け合い、違うものになるということは、姿形が違うことだけでなく、「行動や生息場所、利用するエサも違う」ことを意味します。つまり、互いの資源をめぐる競争の結果、同じ空間に棲息するもの同士の場合、ニッチ分化が起こり、形態に加え、利用するエサや生息場所に違いが表れる現象を「形質置換」と言います。(*文献によっては、形質置換を「生態的形質置換」や「生殖的置換」で分けており、今回の場合は、「生態的置換」を指す。)

形質置換をホンモロコとタモロコで説明したら、以下のようになります。ホンモロコのいる琵琶湖では、タモロコとホンモロコで分化が促進されます。ホンモロコは、ミジンコなどの動物プランクトンを食べるため、鰓耙は多くなります。それに加え、琵琶湖とその水系を回遊するために体は細長く、ヒレの後縁部も鋭くなっています。タモロコは、ホンモロコのように回遊することもないため、体は細長くはなっておらず、何でも食べる雑食性が強くなり、半底生を基本とするため、口髭も長くなります。

ホンモロコとタモロコ、本来は似た者同士なのに、琵琶湖という空間にいると別物になってしまうということに非常に驚きました。

5.まとめ

以上が、ホンモロコの進化についての内容になります。タイトルにホンモロコと書いておきながら、実体は、タモロコが中心の話になってしまったかもしれません。ただ、日本が、縦長でも山や水系ででこぼこになり、分断されているため、タモロコが様々な系統に分岐することとなったのは、非常に興味深く、その延長線上にホンモロコがいるのではないかと思いますし、ホンモロコのようになっているタモロコの個体群もいます。また、ホンモロは、約240万年前に現れ、初期固有種として琵琶湖という新たな環境へ進出したという所や生態も合わせて考えれば、生物の歴史の深さと適応能力の高さに驚かされます。

しかし、タモロコとは何者か?を調べれば、タモロコとの共通祖先から分岐し、琵琶湖という環境に適応したのが、ホンモロコであることだけで終わるものではないはずです。特に、ホンモロコとタモロコが同じ空間に生息していた琵琶湖では、ニッチ分化、さらに、質置換まで起こっており、両者がどのように「関係性」を持っているのか、作ったのかが見えたのではないでしょうか。タモロコとホンモロコからは、「分岐」から「進化」だけでなく、「生態系」を見ることができるはずです。つまり、タモロコとホンモロコの両者を知ることは、「生物進化」と「生態系」の2つを知ることにあります。確かに、見た目は地味で派手なものはありません。しかし、両者が作ってきた関係性というものは、見た目での派手さ以上に生き物が持っている適応能力の高さ、柔軟性、時間の長さ、多様性などと目で見えるもの以上の魅力があり、それを知ることで「壮大さ」を感じることができる生き物ではないでしょうか。

以上が、『ホンモロコとは何者か?ー進化編』の内容になります。別のテーマでホンモロコについての内容を作成中です。そちらを含めてお楽しみください。最後まで読んでくださりありがとうございました。

*イラストについて

今回、うぱさんのイラストを多く使用させていただきました。今回のブログでイラストを使用したいことを知らせたら、ホンモロコとタモロコだけでなく、地域別のタモロコのイラストを多く描いてくれました。それゆえ、タモロコについても私が詳しく書きたくなり、今回の内容になりました。

もし、今回のブログを始めて読んで、うぱさんとは何者か?知りたい方がいらっしゃったら、こちらのブログをご覧ください。活動などを一番まとめたものになります。

参考文献・資料

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?